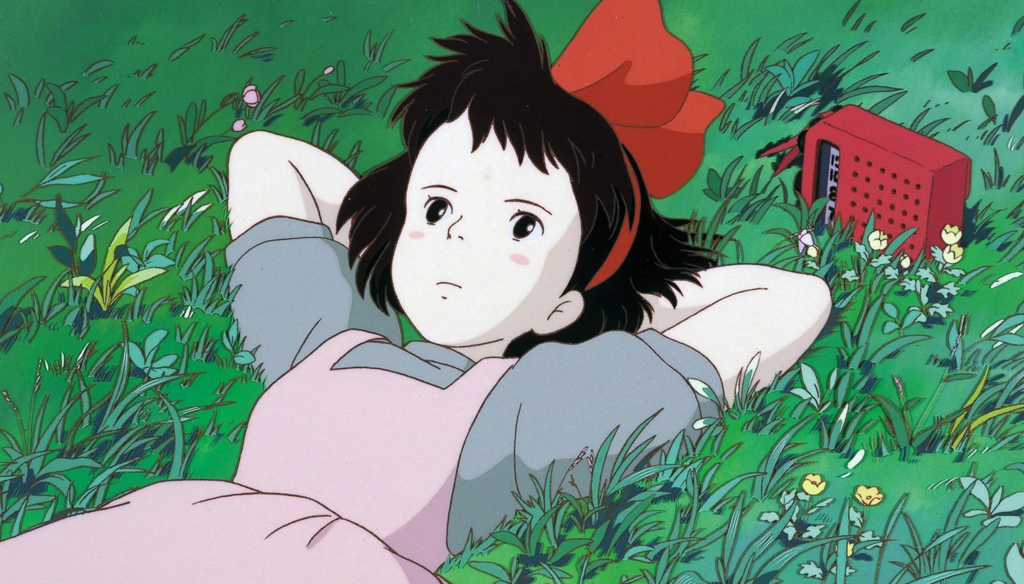

Kiki – Consegne a domicilio (1989) è uno dei prodotti meno noti di Miyazaki, e anche quello che personalmente apprezzo di meno – all’interno di una produzione di opere meravigliose, beninteso.

Un prodotto che confermò l’andamento positivo delle opere di questo regista in ambito internazionale: a fronte di 6,9 milioni di dollari (800 milioni di yen), ne incassò 41,8 in tutto il mondo, al pari del precedente.

Di cosa parla Kiki – Consegne a domicilio?

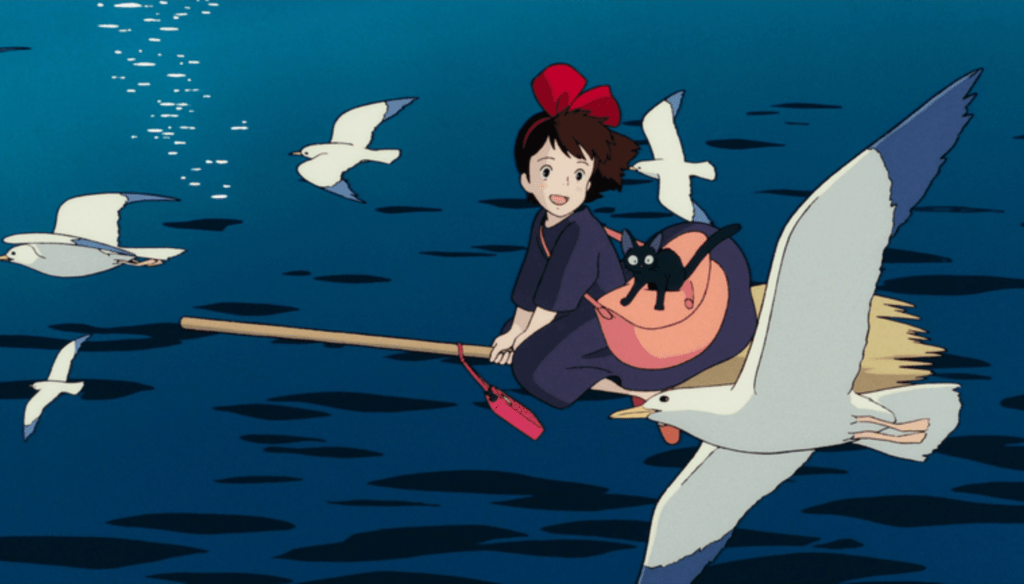

Kiki è una giovane strega di appena tredici anni, che si imbarca nel suo anno di formazione, pronta ad affrontare un mondo del tutto nuovo…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Kiki – Consegne a domicilio?

In generale, sì.

Come anticipato, non è esattamente fra i miei preferiti della produzione di Miyazaki: fra tutti, è quello che mi sembra il meno ispirato e il meno interessante. Quasi un esercizio di stile, che conferma gli ottimi passi avanti a livello di animazione e tecnica, e al contempo muove i primi passi verso altre direzioni meno esplorate finora.

Nel complesso un prodotto piacevole, che vive più di piccoli archi narrativi che di una vera e propria storia unitaria. Fra l’altro storyline a volte pure difettose dal punto di vista della credibilità delle dinamiche rappresentate…

Insomma, se volete approcciarvi per la prima volta a Miyazaki, non cominciate da qui.

ovvero quanto è pericoloso vedere questo film doppiato.

Conoscerete sicuramente la follia di Cannarsi per lo scandalo del doppiaggio Evangelion, che è stato solo lo scoppio di un problema già interno e che ha guastato negli anni la bellezza di moltissimi prodotti dello studio Ghibli.

Nel caso di Kiki – Consegne a domicilio il pericolo è medio.

Ascoltando il doppiaggio italiano ci troviamo di fronte alle solite forzature, costruzioni sconclusionate e frasi artificiosissime: il solito, insostenibile Cannarsi. Ma, complessivamente, c’è molto di peggio.

In ogni caso, il mio consiglio rimane sempre lo stesso:

Non guardate i film dello Studio Ghibli doppiati e sarete per sempre al sicuro.

Fin troppo semplice…

Le sfide di Kiki tutto sommato si risolvono fin troppo facilmente.

Fin dall’inizio la protagonista sembra trovarsi in un ambiente ostile e sconosciuto, in cui fa fatica ad orientarsi. Ma in realtà non ci vuole molto perché riesca facilmente a trovare una sistemazione, senza dimostrare in realtà alcuna capacità e dando un aiuto abbastanza marginale alla panetteria che la ospita.

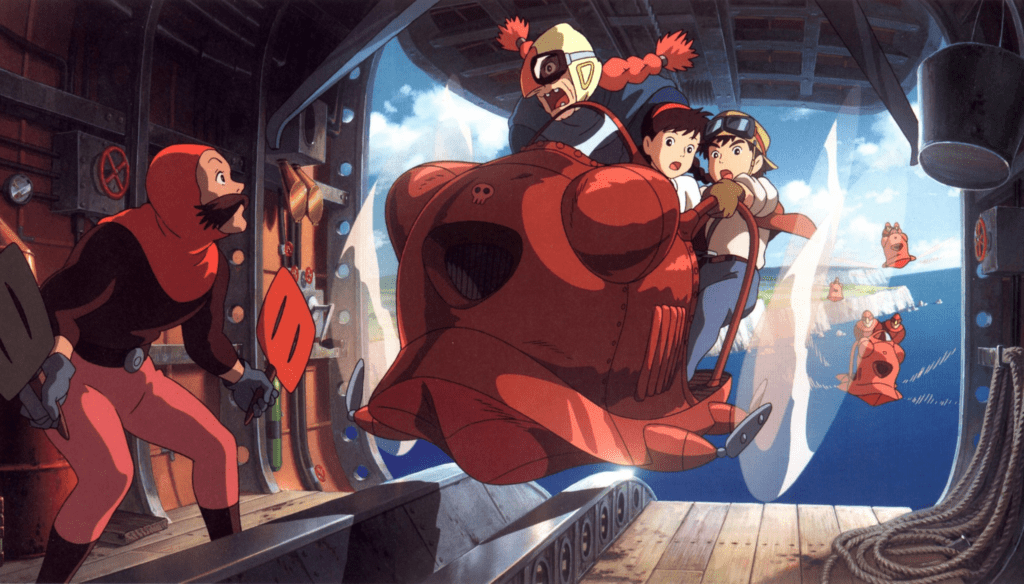

Allo stesso modo, nonostante qualche imprevisto, riesce a completare il suo lavoro e ad essere immediatamente amata da tutti, così da raggiungere facilmente il successo e la fama. Non mancano le insidie, ma sembrano più avere un sapore quasi comico che essere delle vere minacce.

Per esempio, fra tutte le difficoltà della prima consegna, il cane che le viene in aiuto è davvero fin troppo conveniente…

Coming of age?

Apparentemente Kiki – Consegne a domicilio dovrebbe essere un racconto di formazione, un coming of age.

Tuttavia, è un aspetto che ho sentito veramente poco.

La protagonista viene messa davanti a diverse sfide, ma, proprio per quanto detto sopra, sembra come se ne sarebbe uscita vincitrice in ogni caso: non si vede una vera e propria maturazione del personaggio, ma più l’inizio della stessa.

Soprattutto nel finale, che dovrebbe essere il punto di arrivo, Kiki mostra semplicemente ancora una volta la sua intraprendenza e viene ancora di più amata ed ammirata da tutti: non un cambiamento sostanzialmente, ma la conferma di una situazione già esistente.

E a questo proposito…

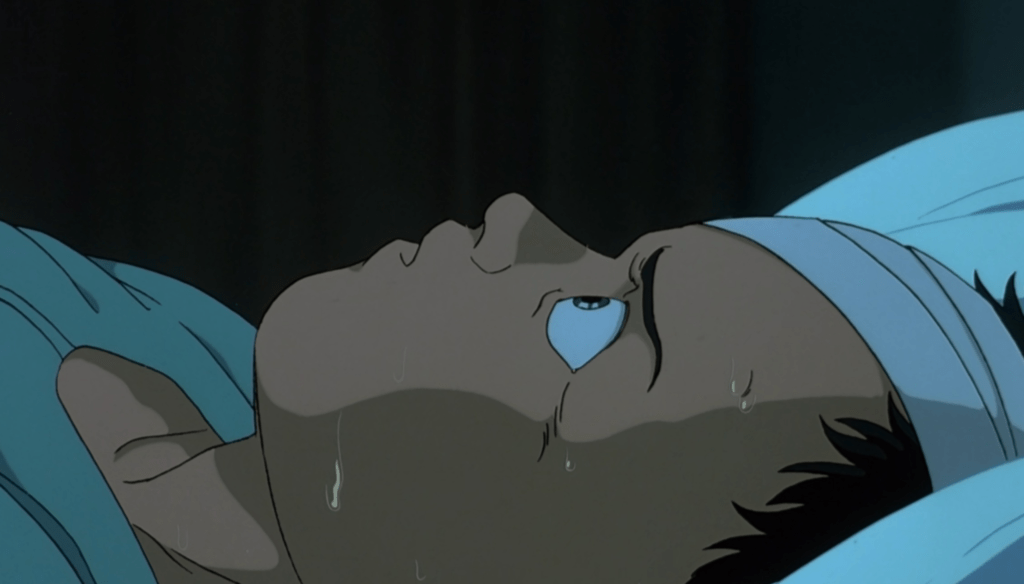

Perché Kiki perde i poteri?

L’ultimo atto del film apre non pochi punti di domanda.

Anzitutto, perché Kiki perde i poteri?

La protagonista perde temporaneamente i suoi poteri da strega perché in un certo senso viene meno a sé stessa: sceglie di non accettare l’invito di Tombo e si mette anche in pericolo pur di finire il lavoro.

E quella che è un’apparente pausa, è invece il passaggio, la rottura fondamentale che la porta alla maturazione – almeno sulla carta. Infatti, Kiki alla fine dovrà dimostrare di sapersi impegnare in qualcosa di veramente importante.

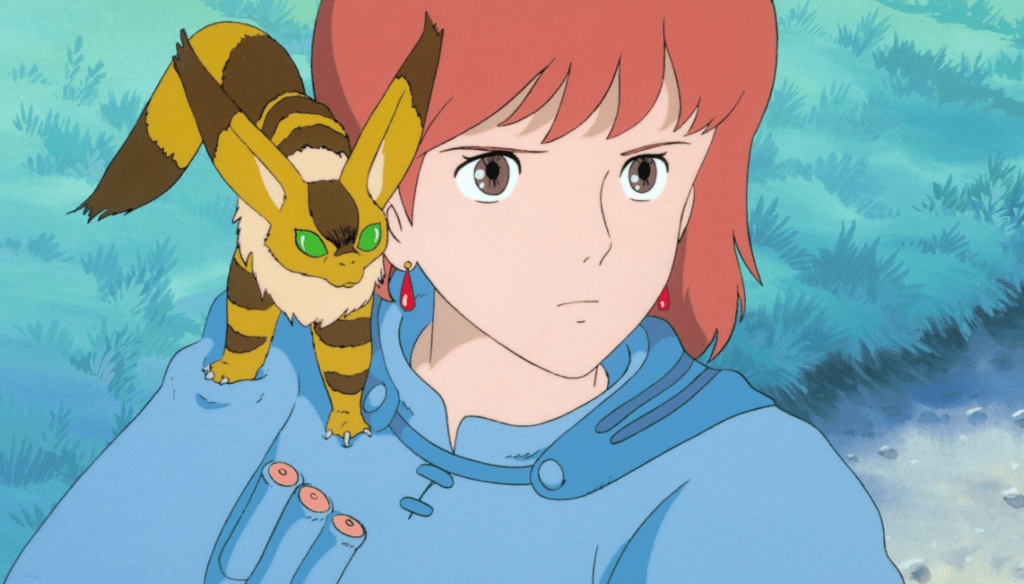

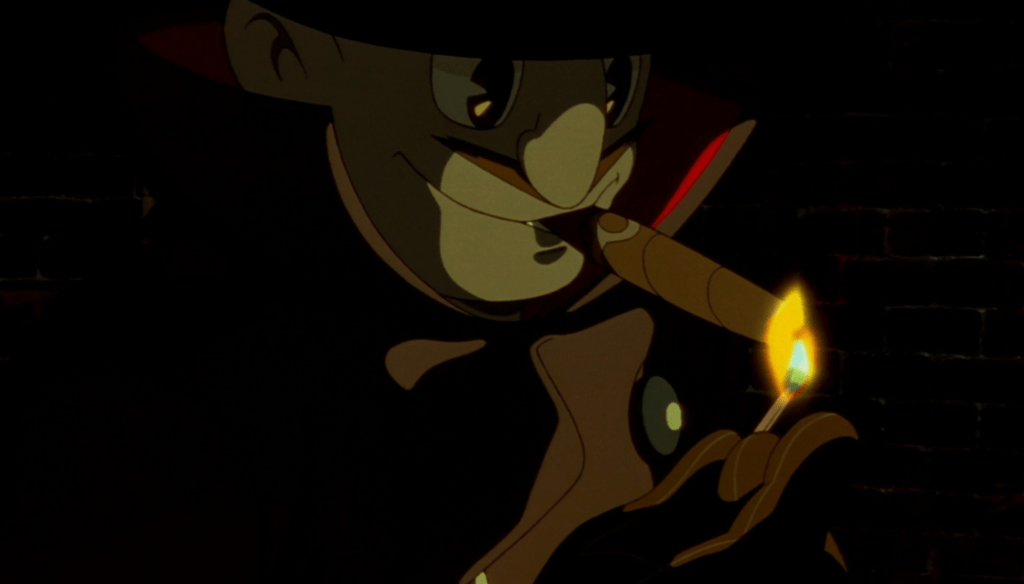

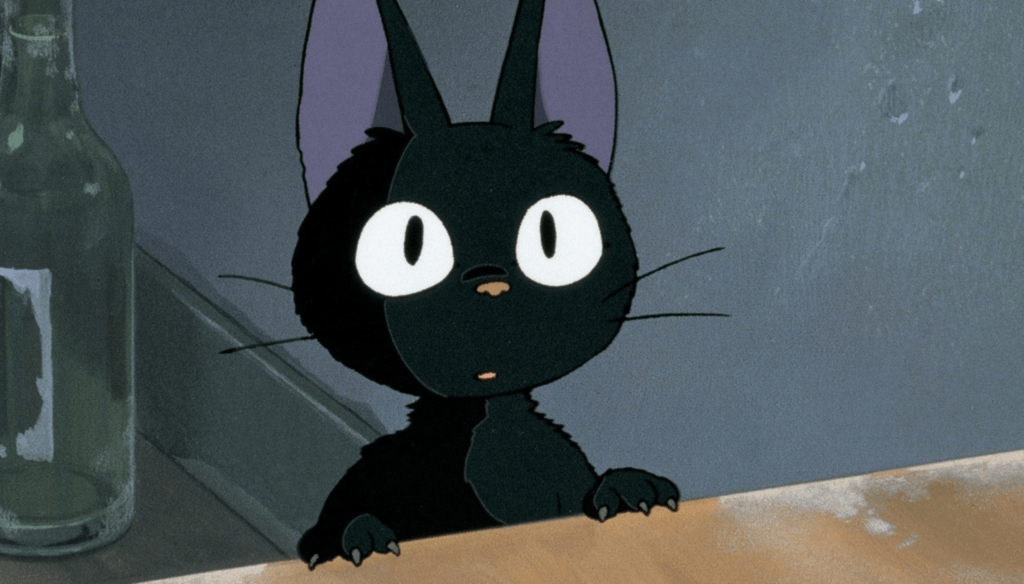

Jiji Kiki consegne a domicilio

Perché Jiji non le parla più?

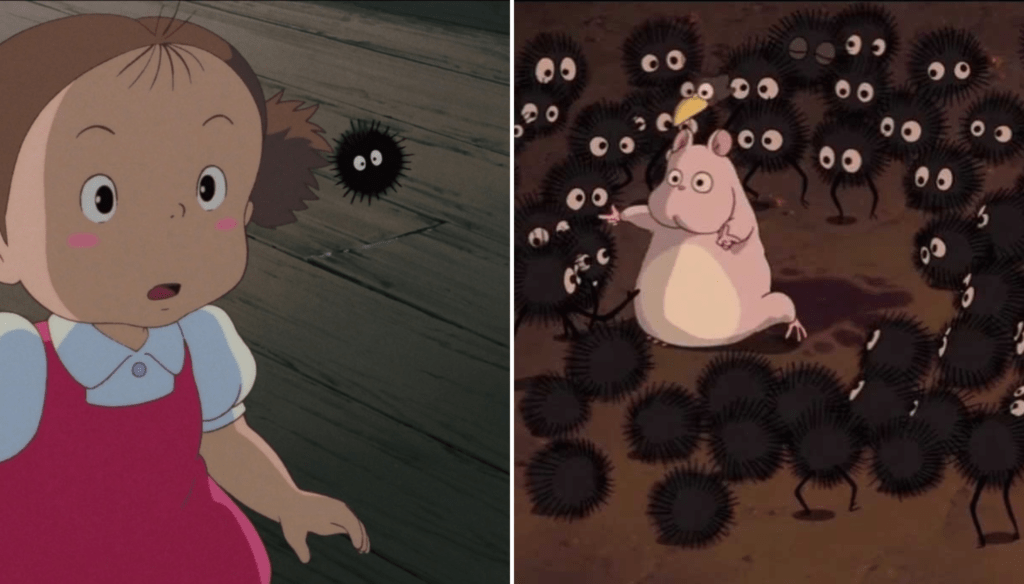

Apparentemente il comportamento cambiato di Jiji è dovuto alla perdita di poteri di Kiki. In realtà, anche quando la protagonista li riacquista, il gatto continua a non parlarne. E lei ne è consapevole, ma sembra accettare la nuova situazione con una ritrovata serenità.

L’interpretazione più evidente è che il mutismo di Jiji rappresenti un altro passaggio di Kiki, che abbandona un elemento che l’aveva definita nella sua infanzia, ma che adesso è cambiato: lei e il gatto continueranno a vivere insieme, ma con dinamiche differenti.

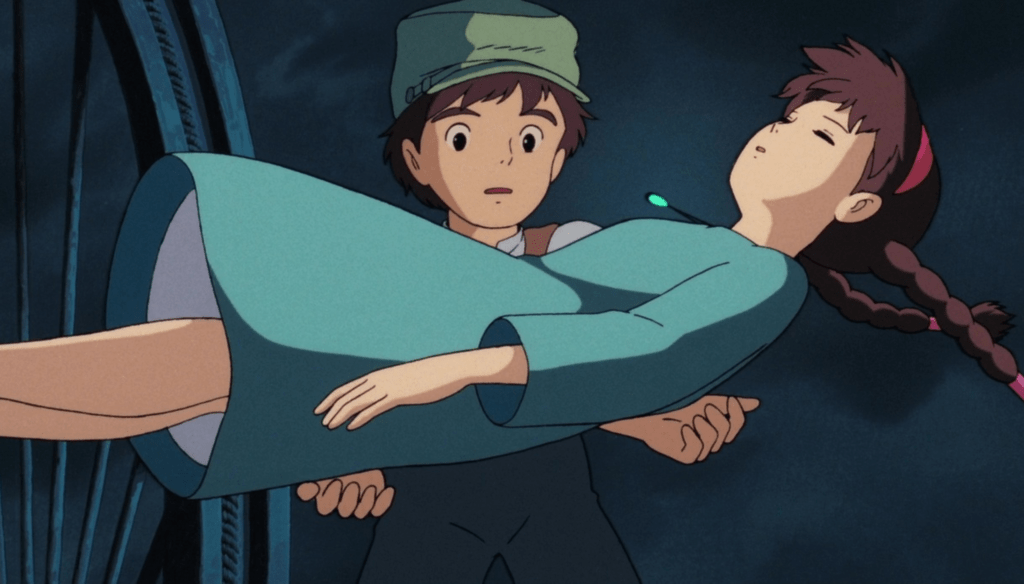

In questa pellicola Miyazaki sperimenta in nuove direzioni e consolida al contempo strade già intraprese.

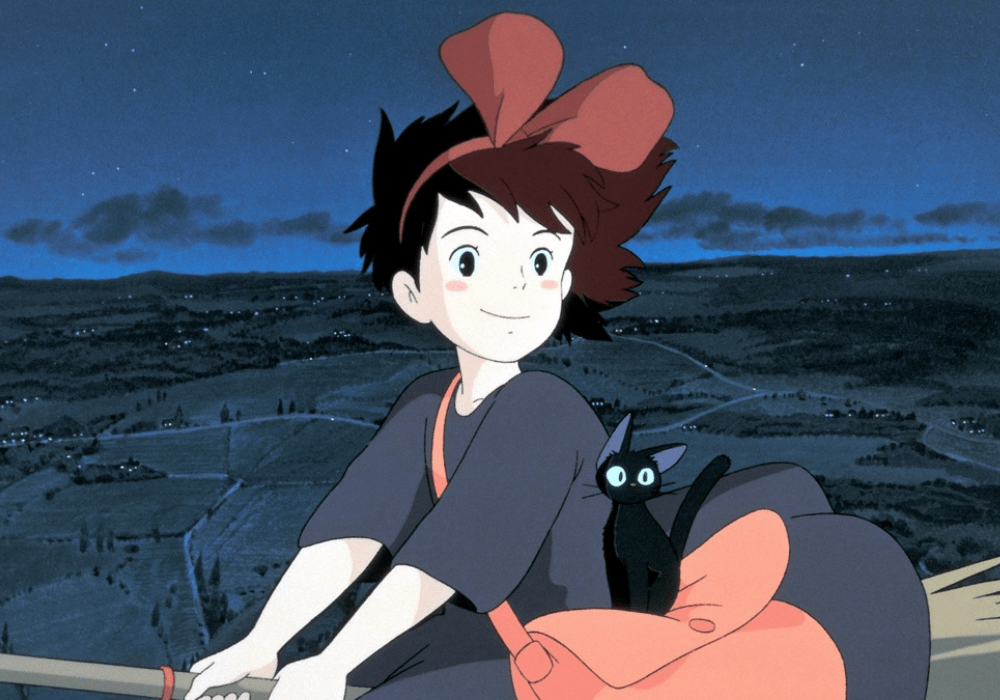

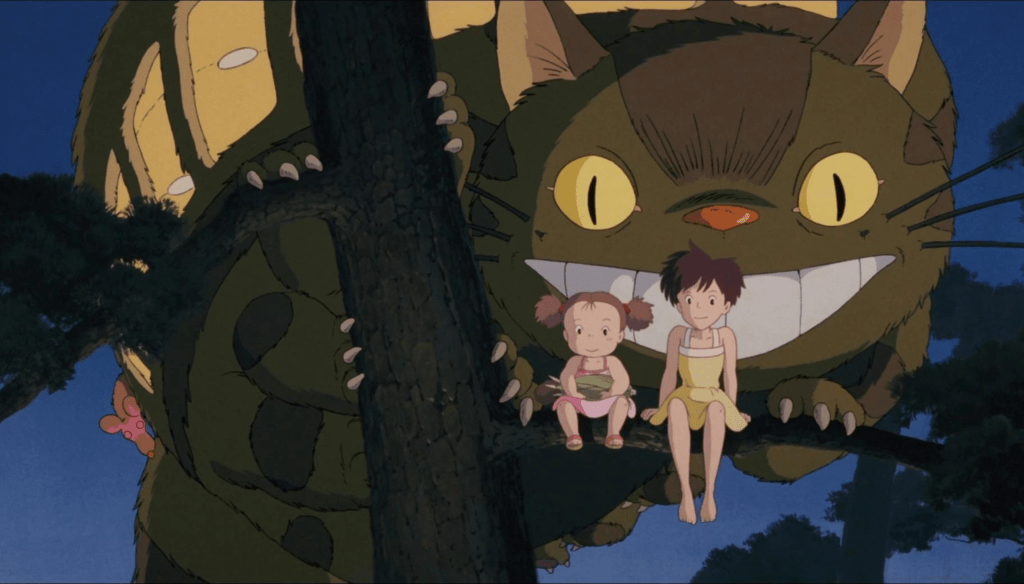

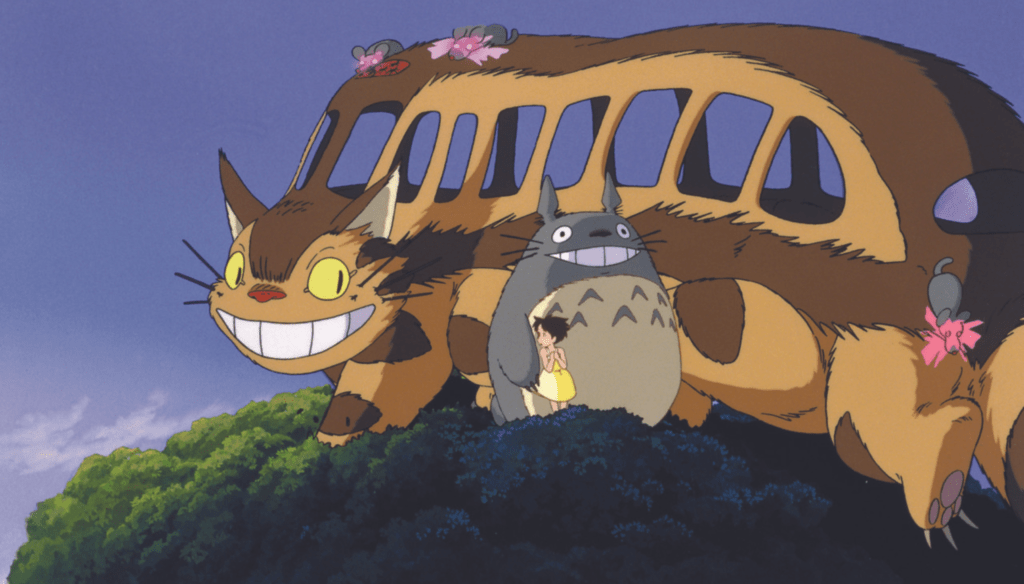

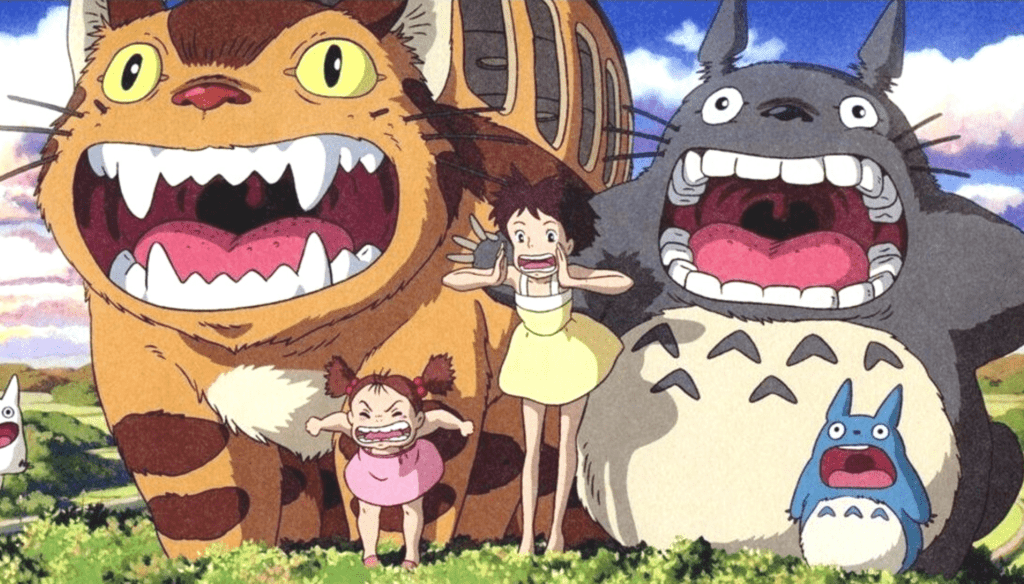

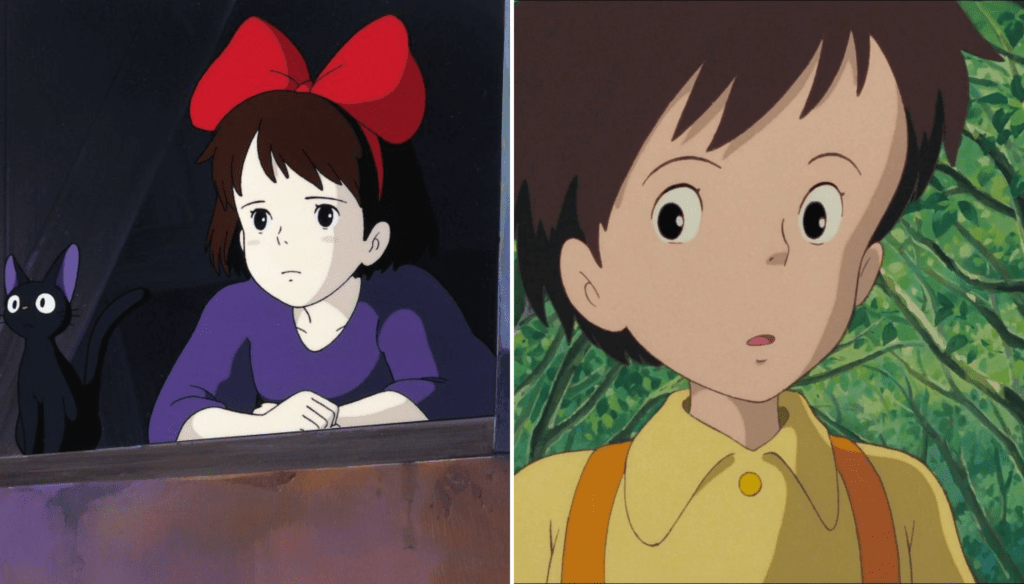

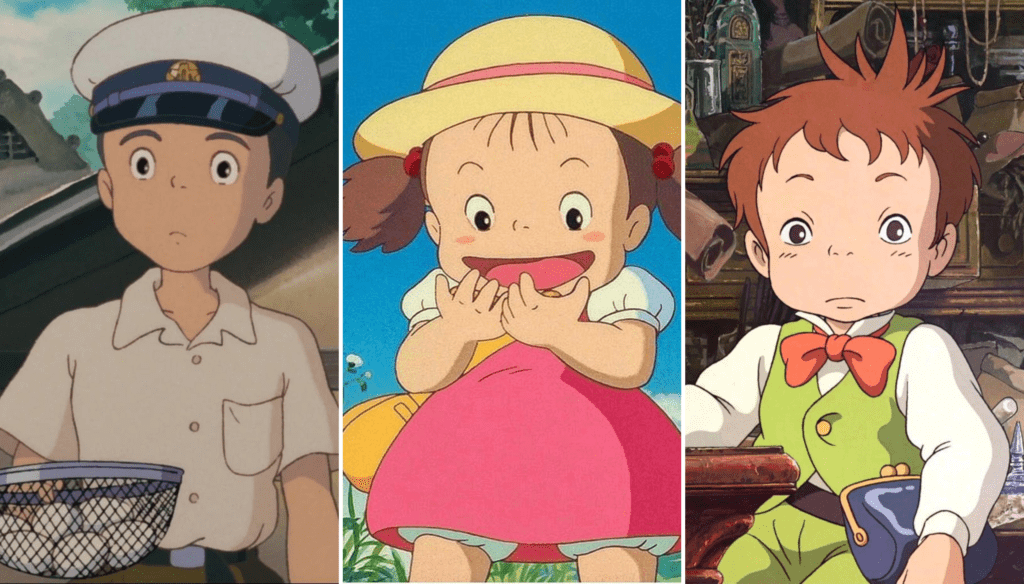

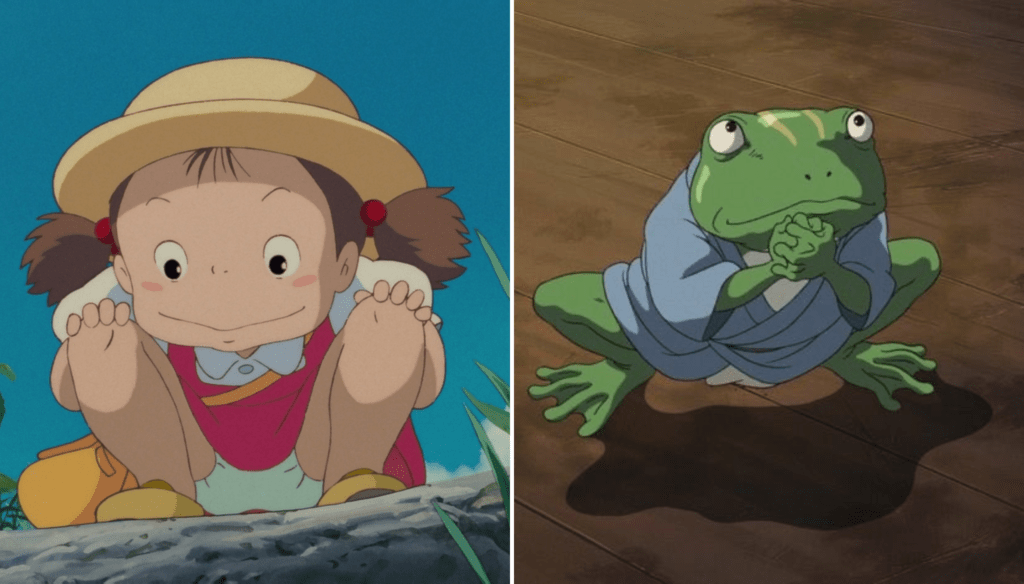

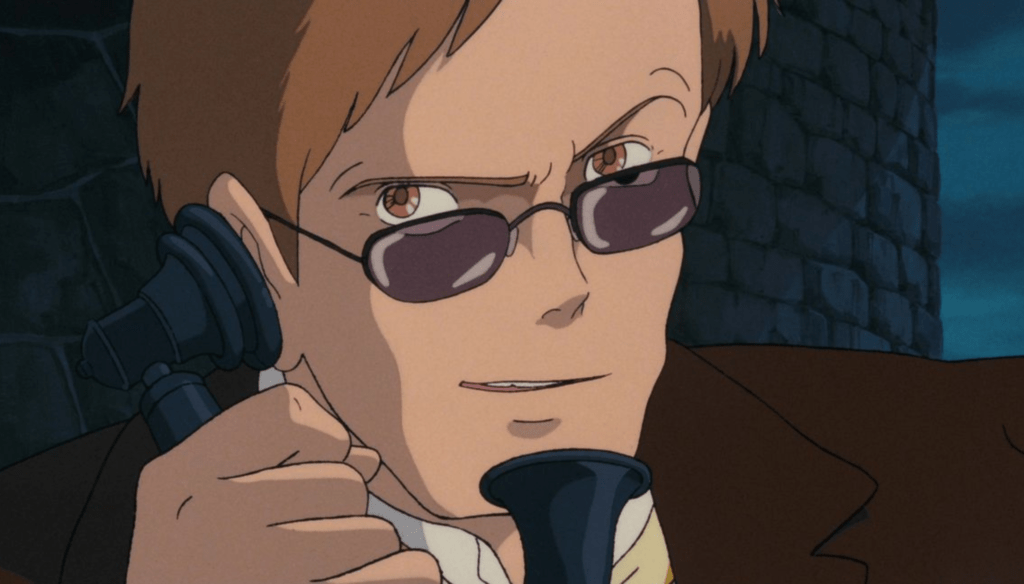

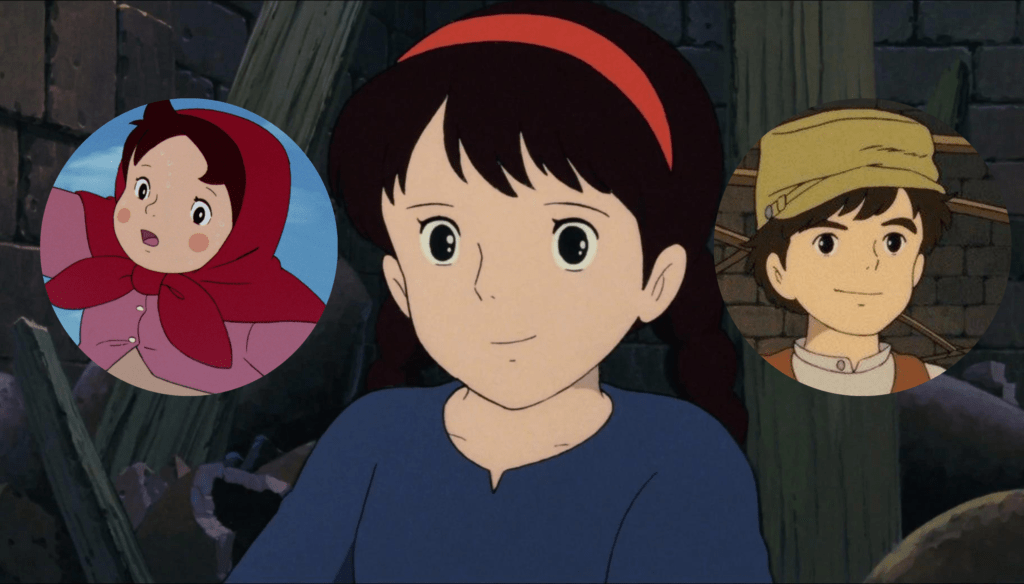

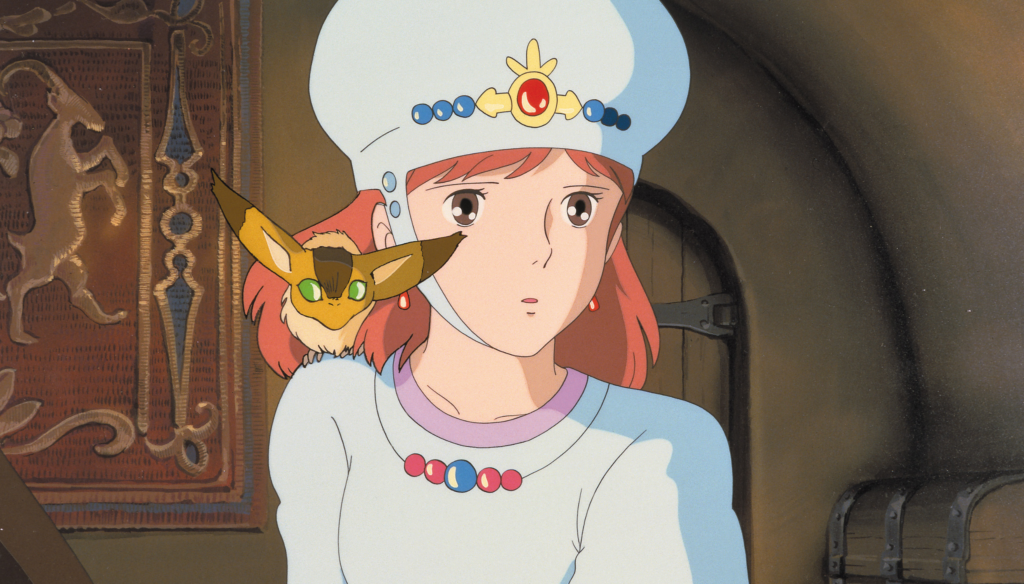

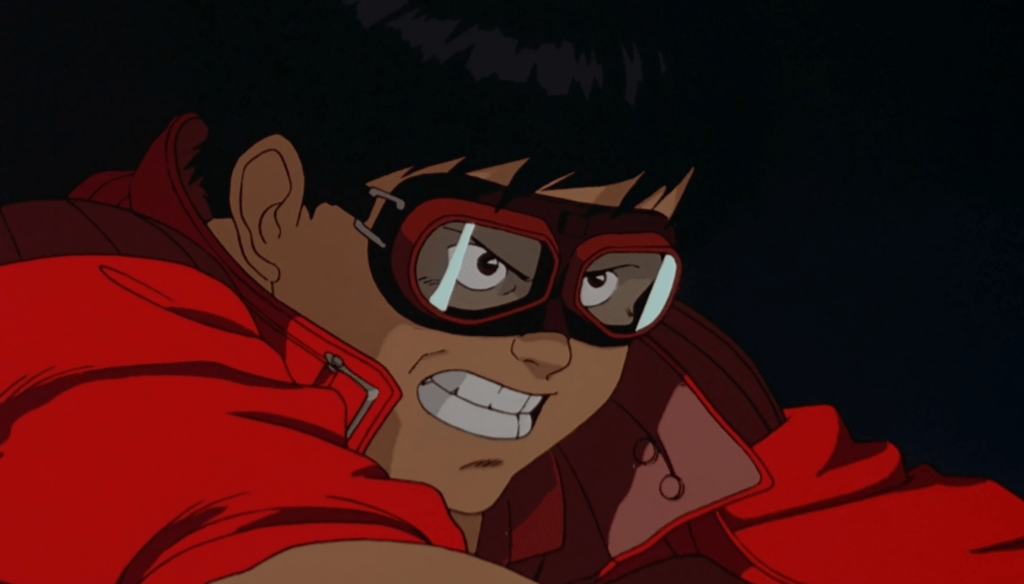

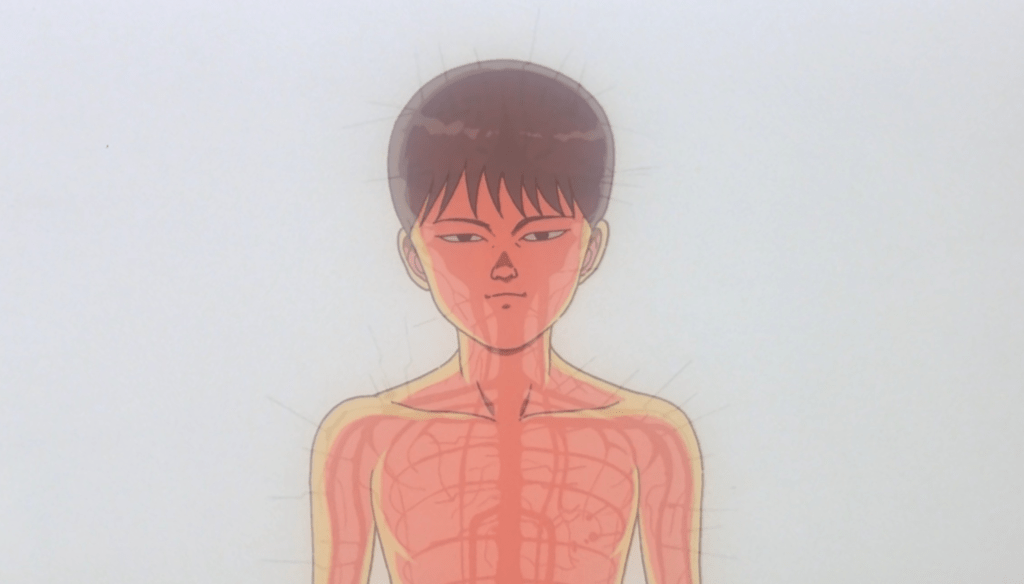

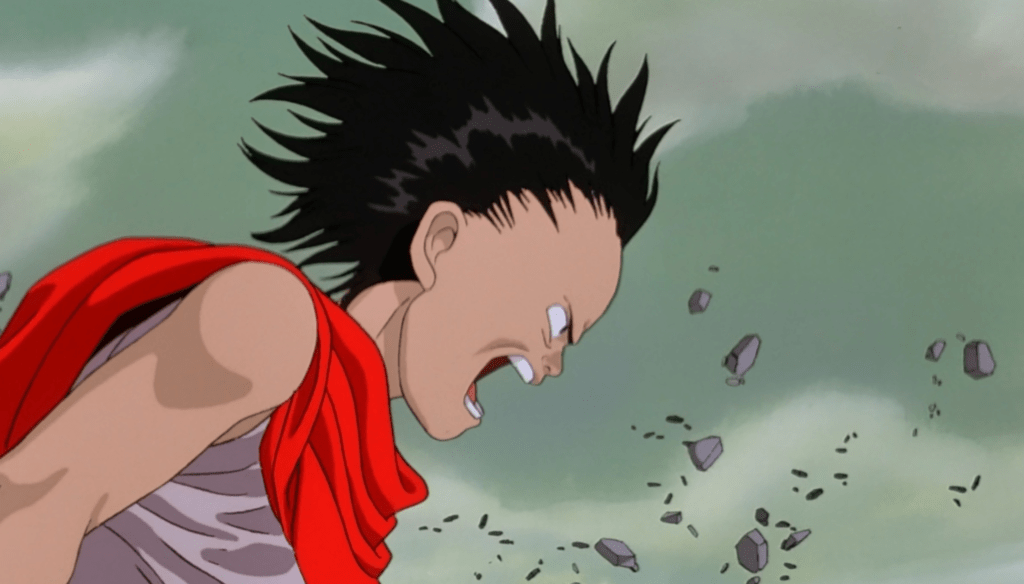

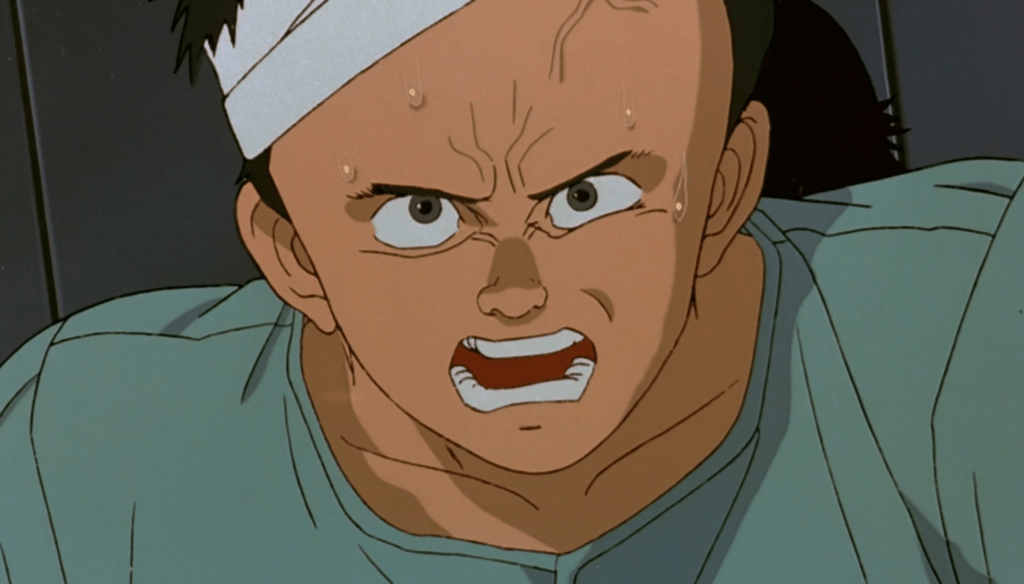

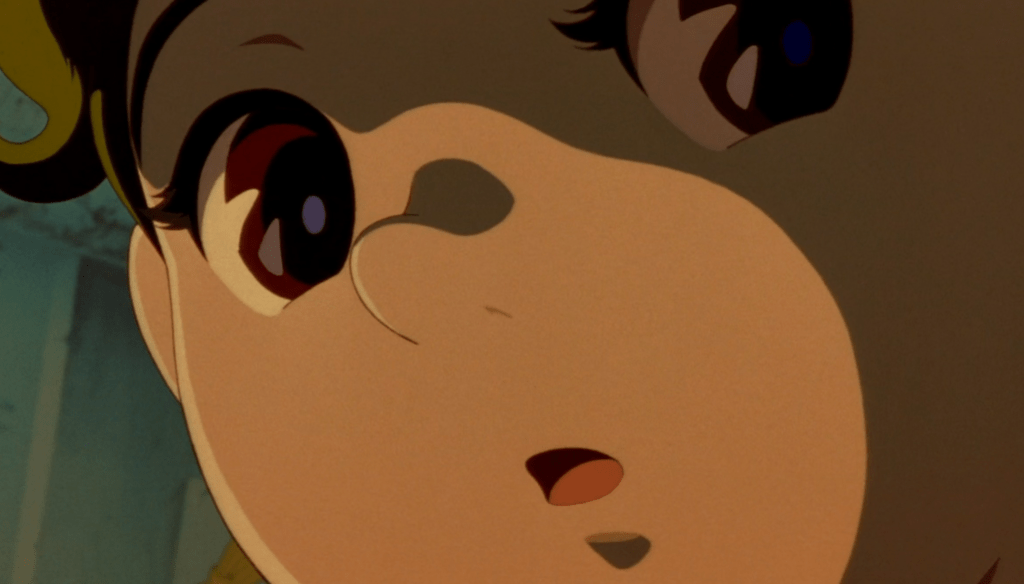

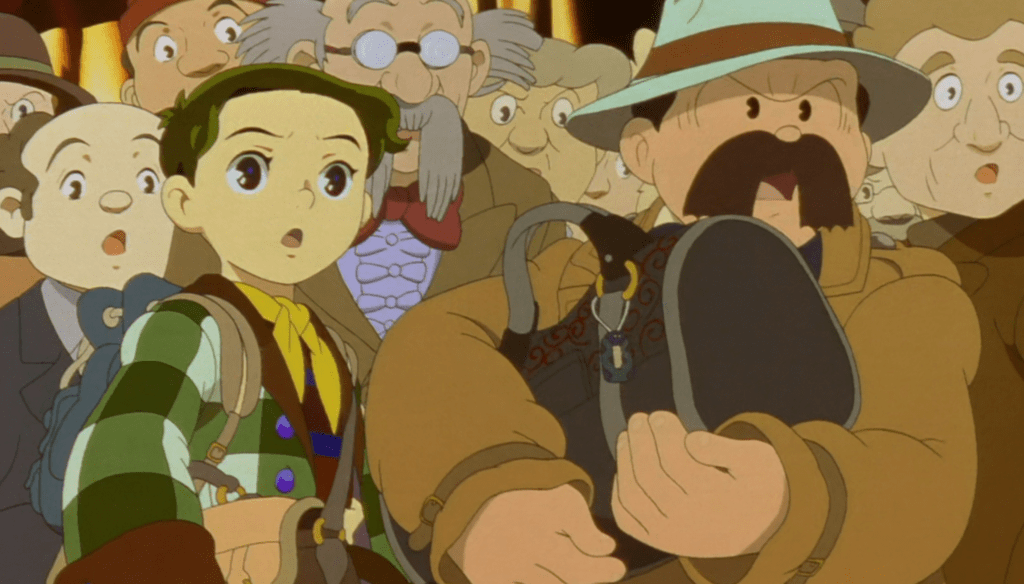

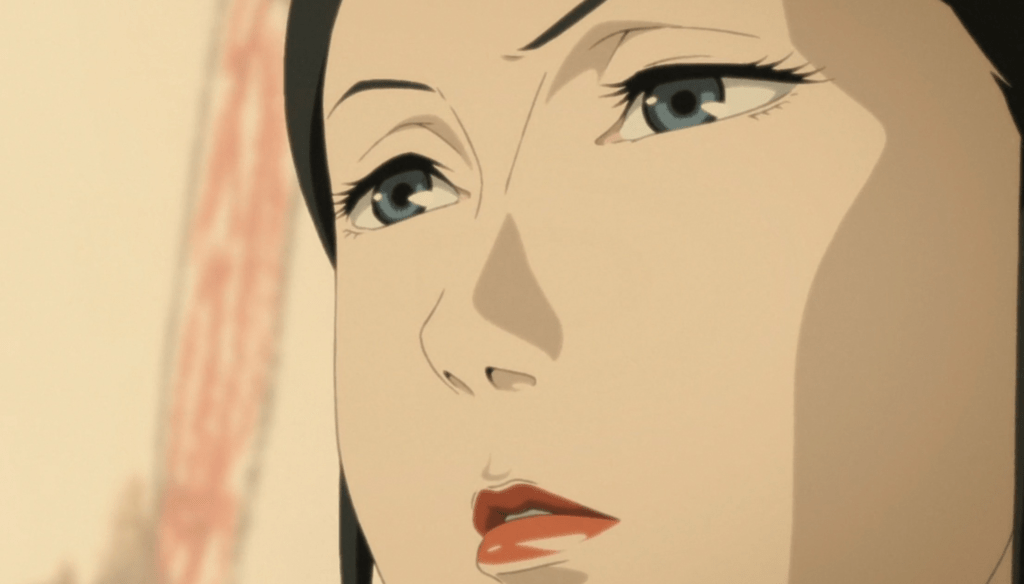

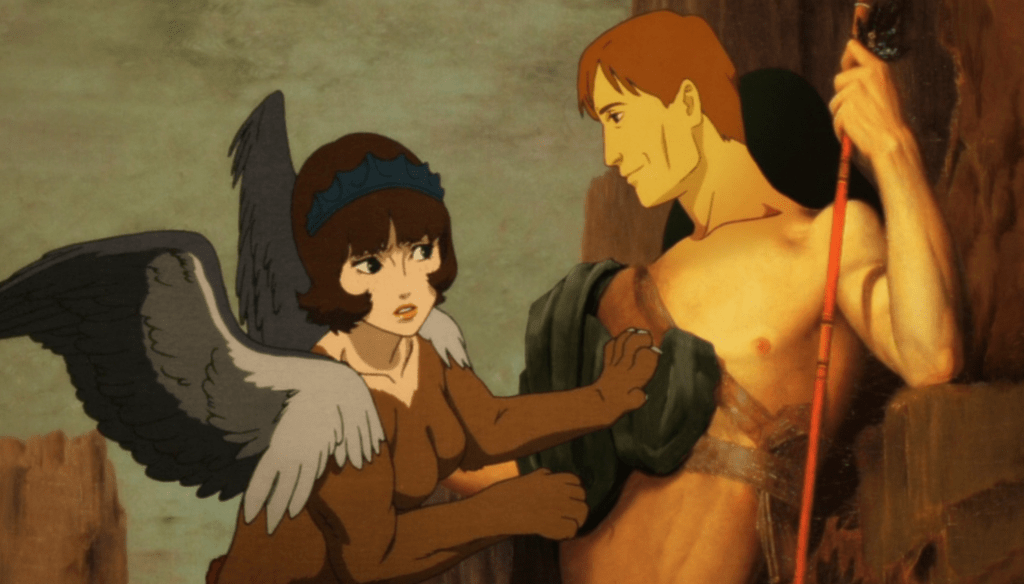

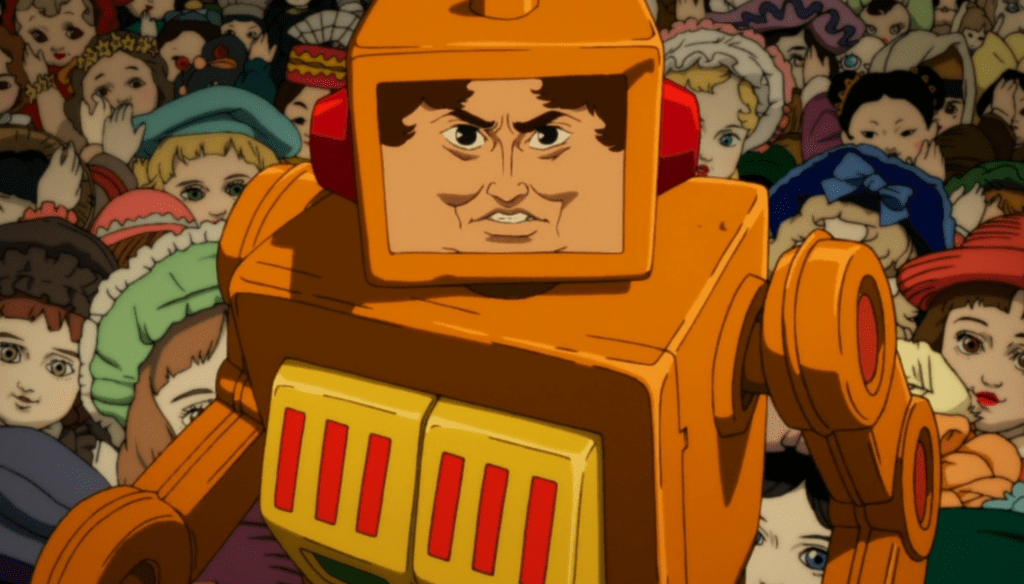

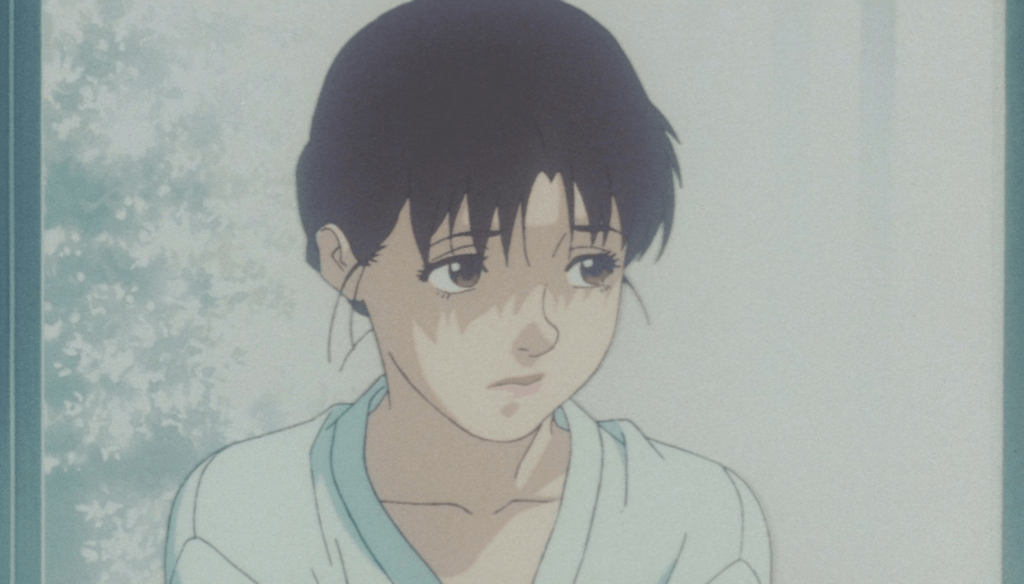

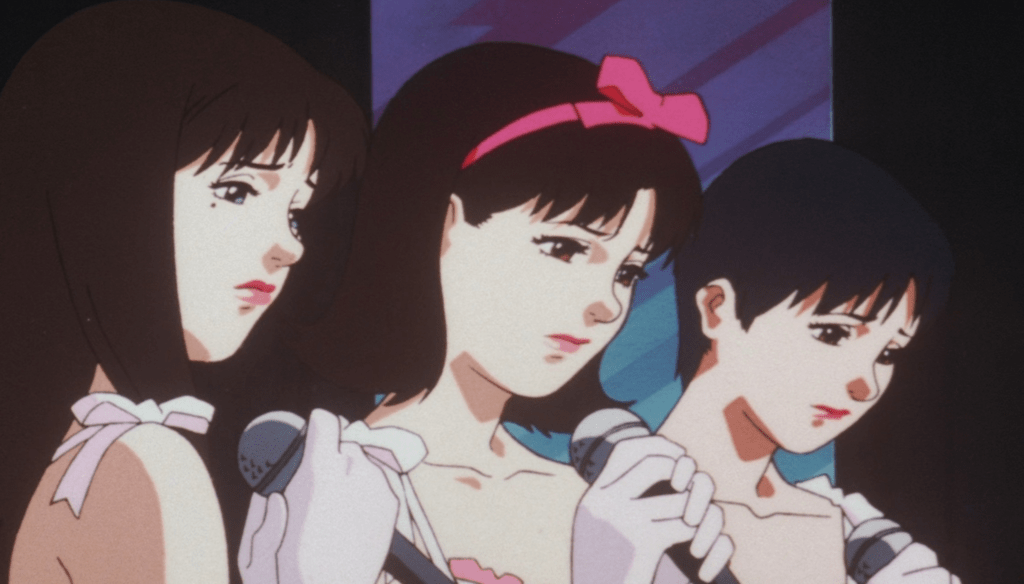

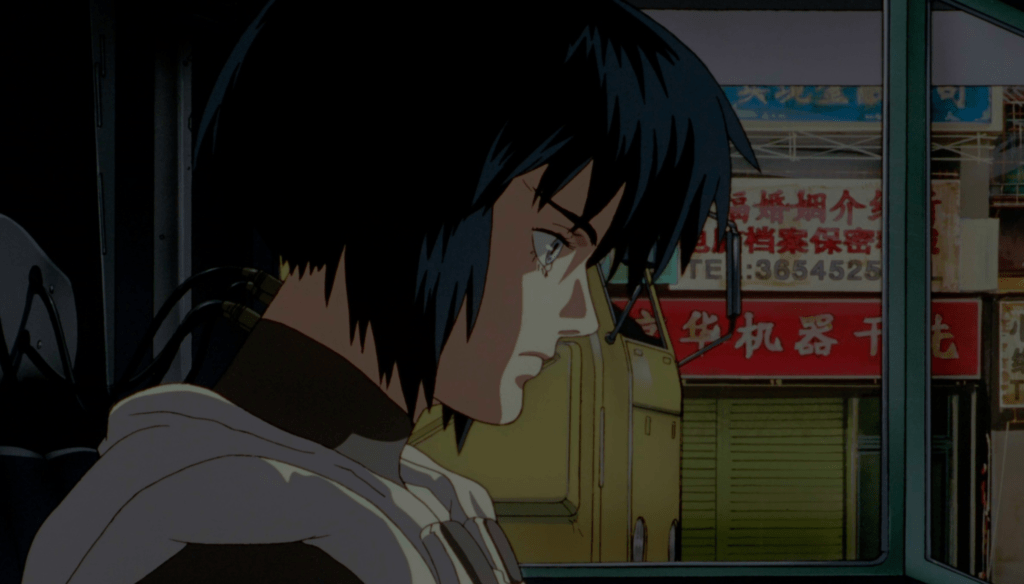

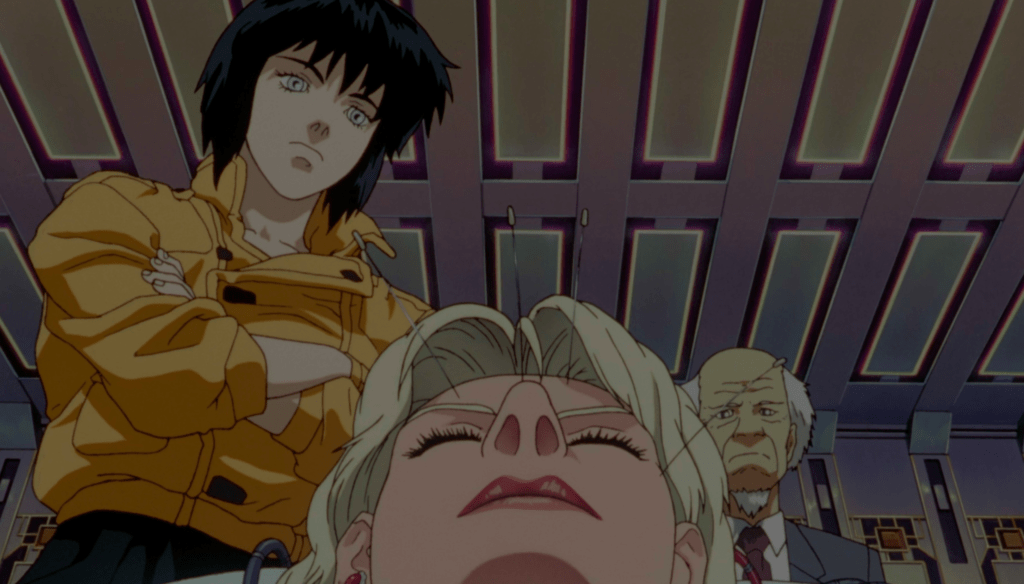

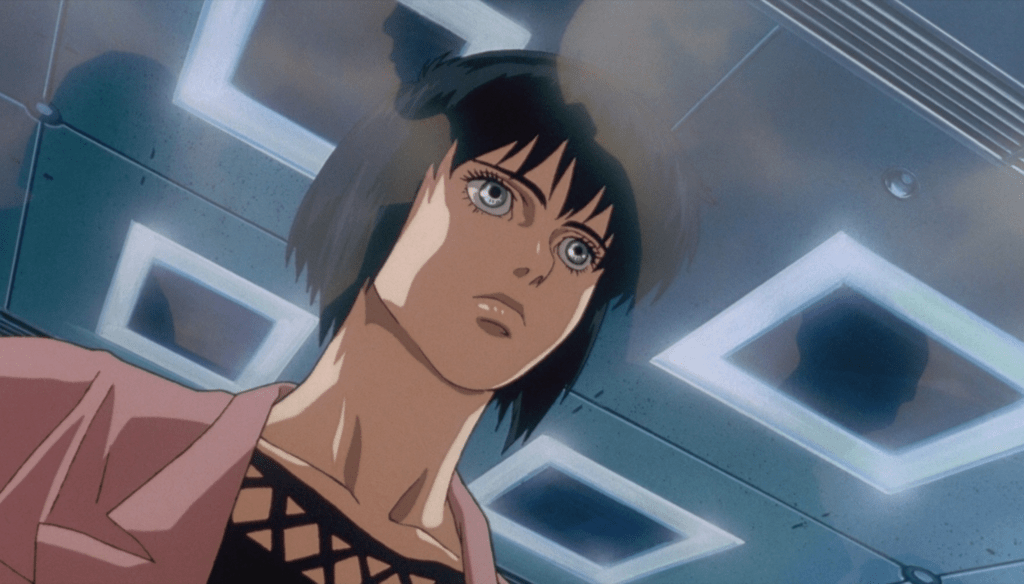

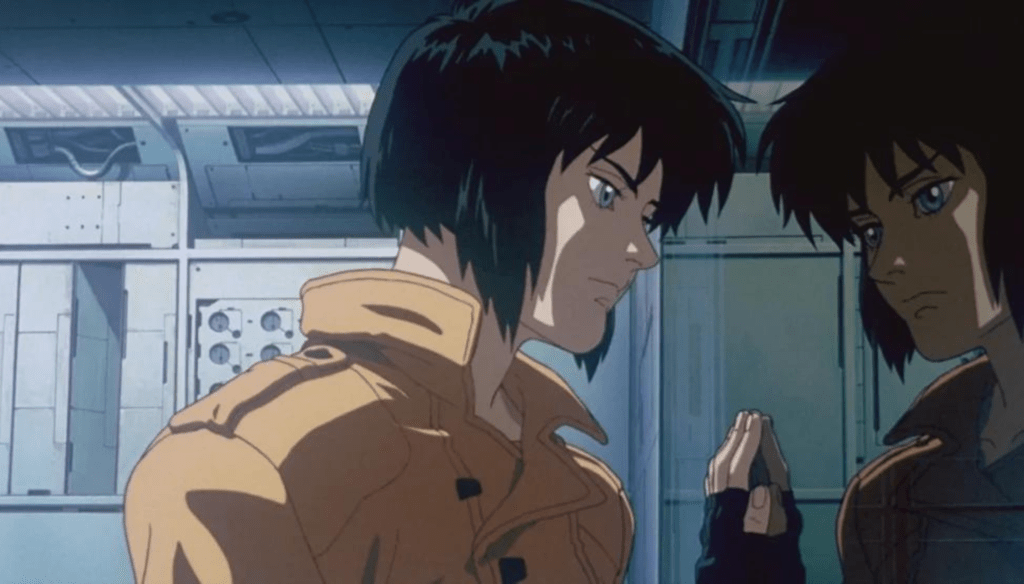

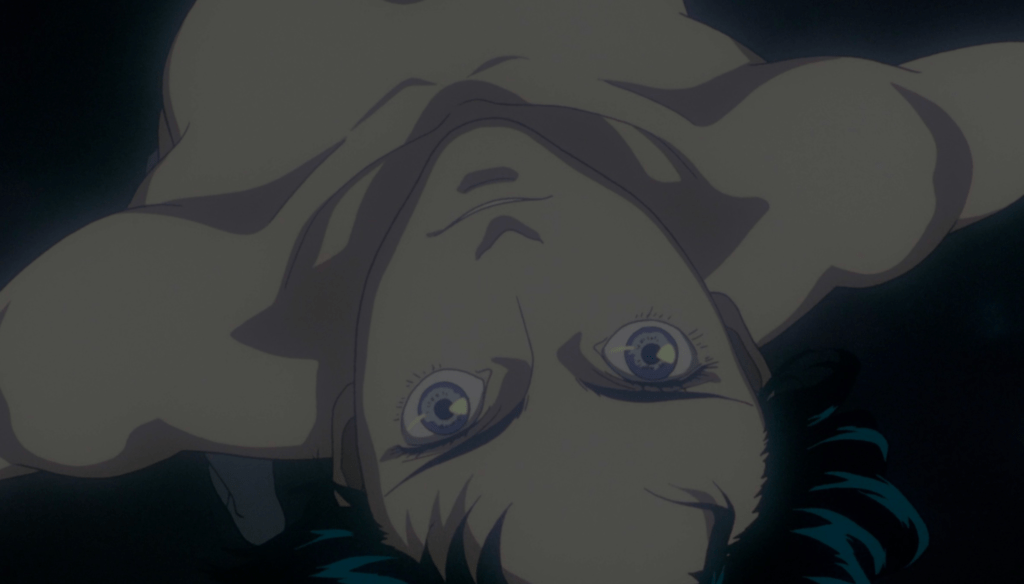

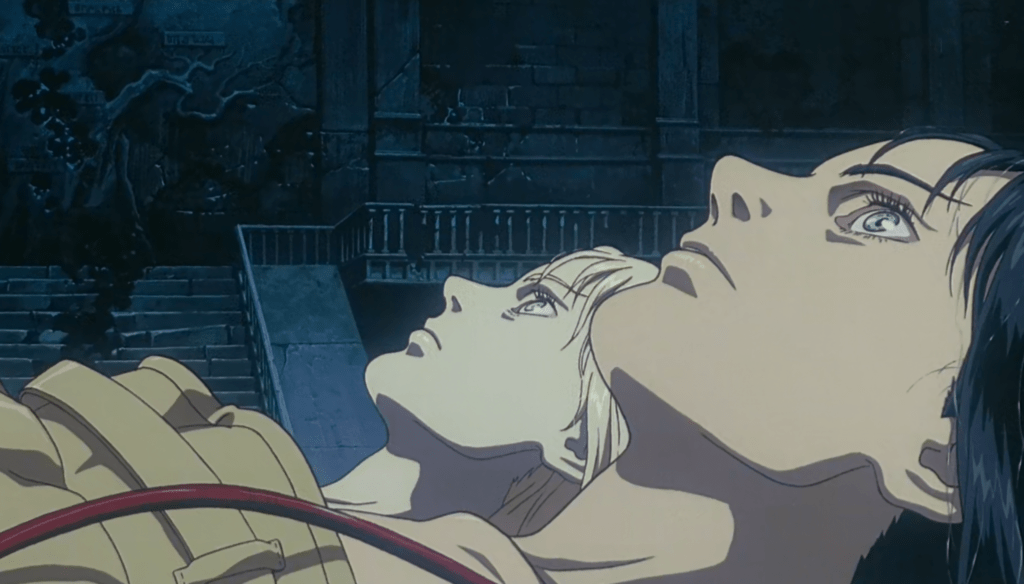

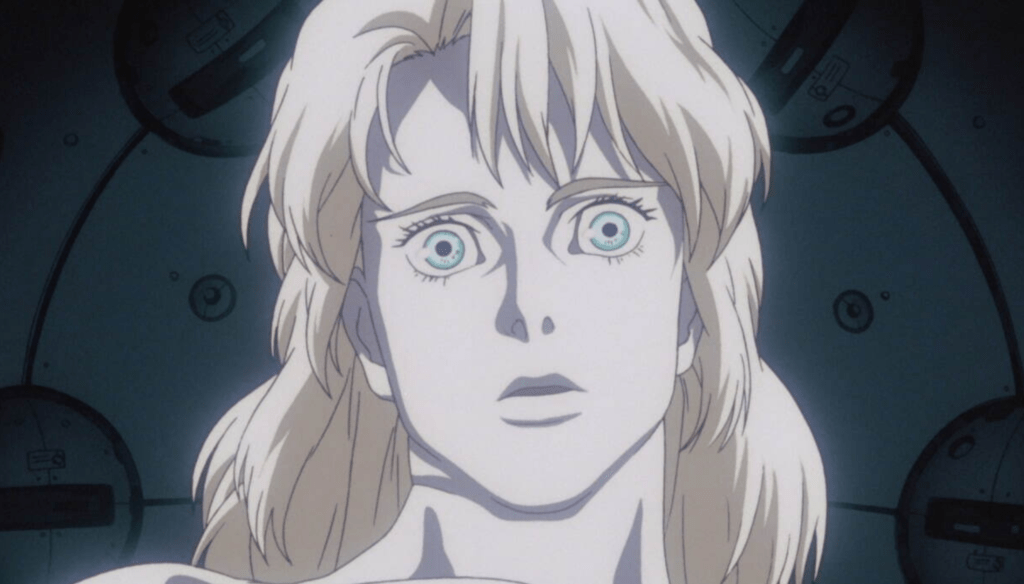

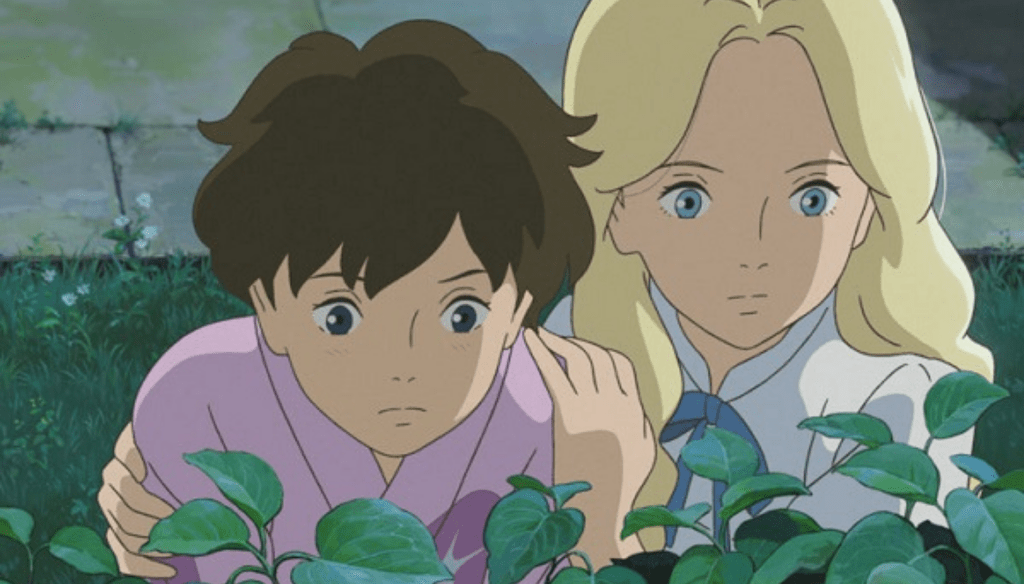

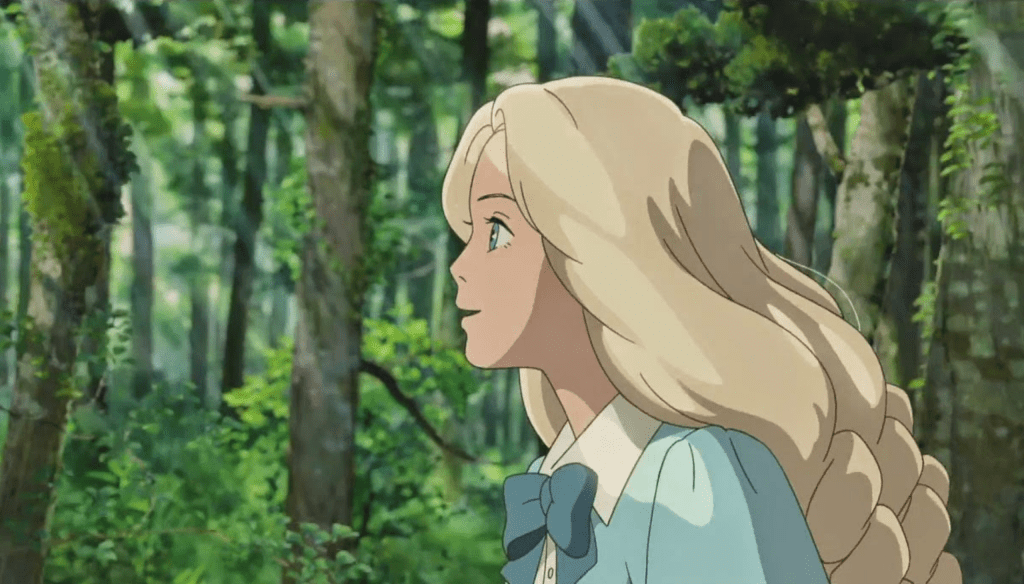

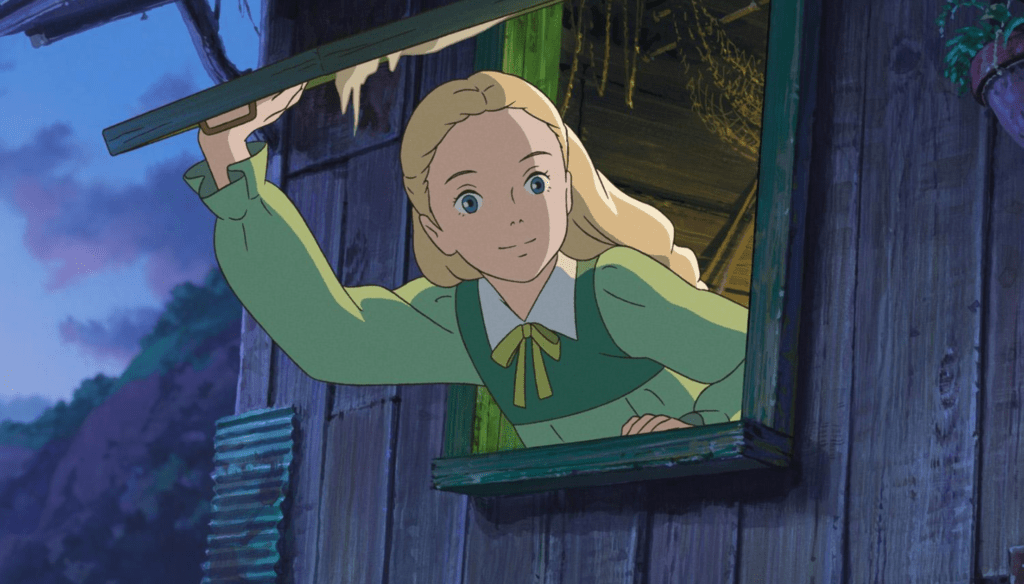

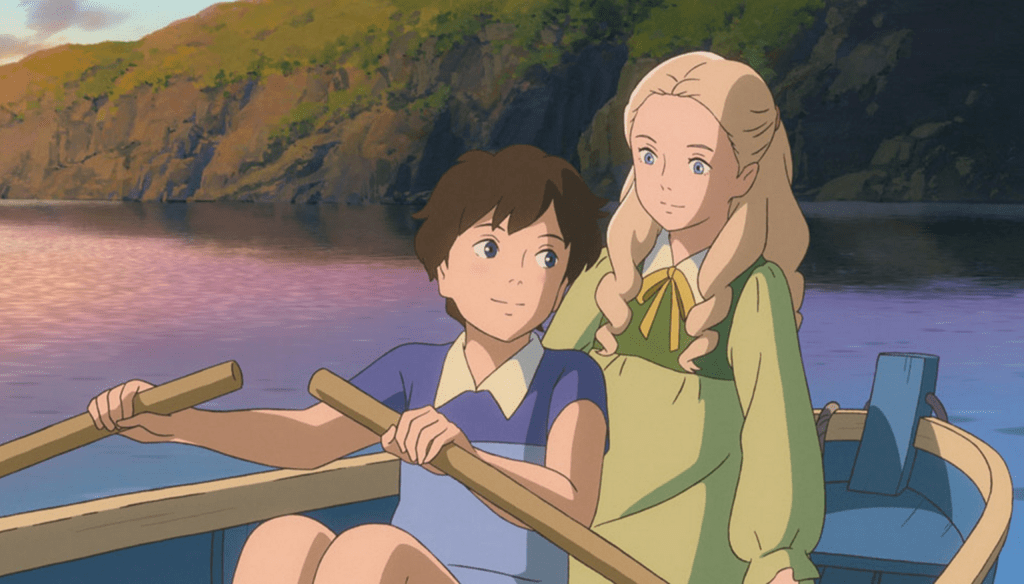

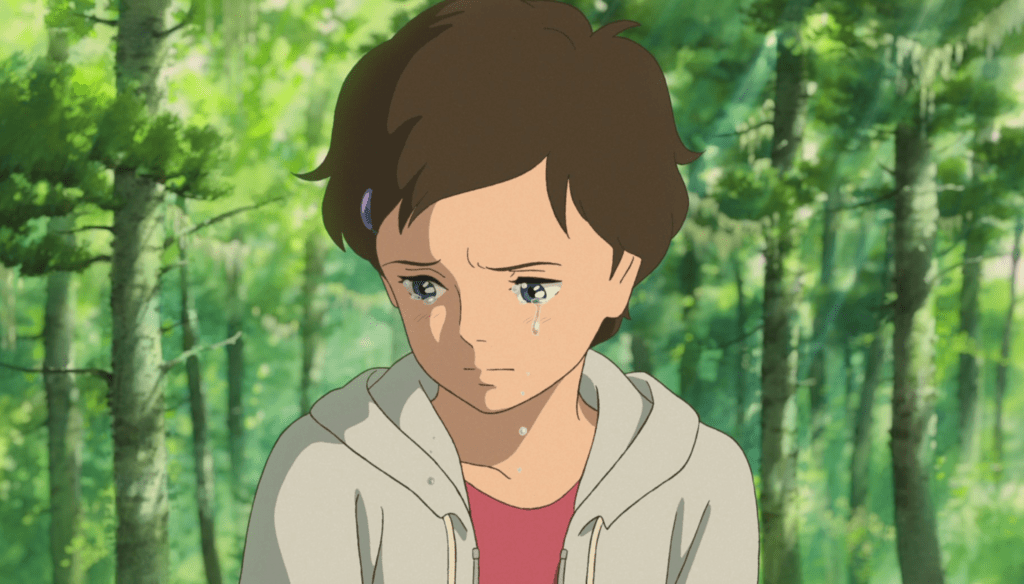

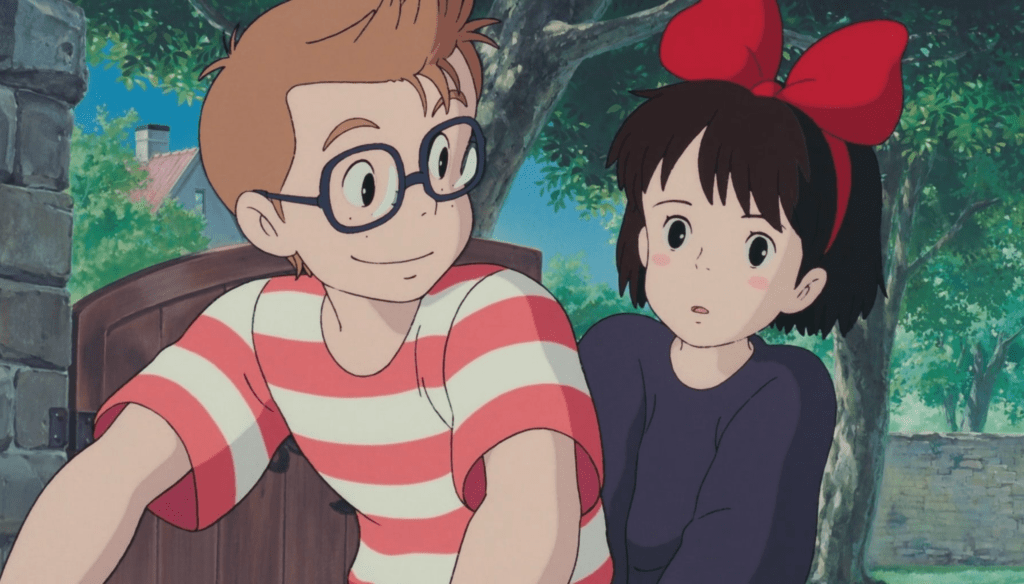

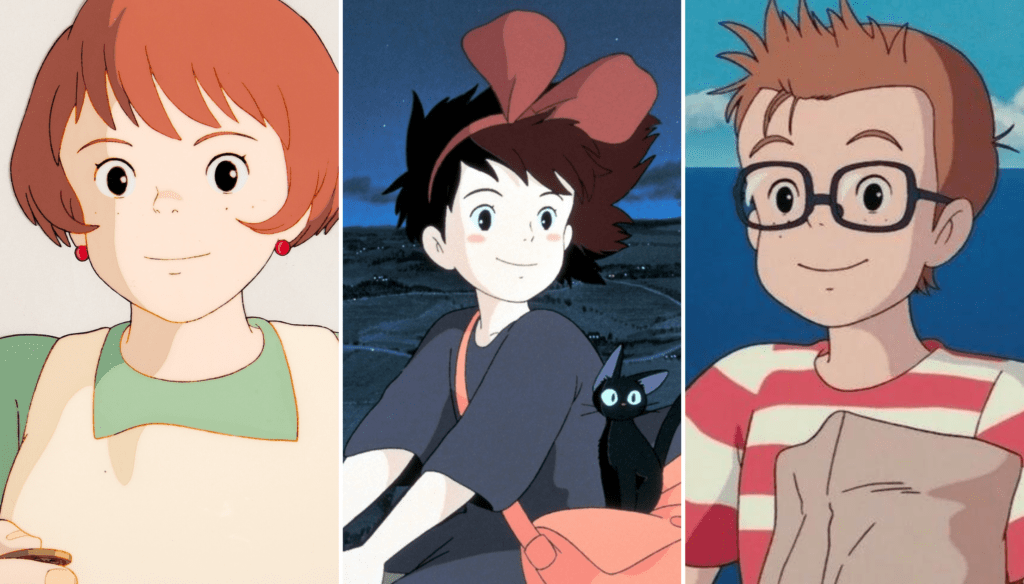

Continuano le sperimentazioni sui volti giovani, portando ad una interessante differenziazione – anche solo per particolari del volto – fra i vari personaggi coinvolti:

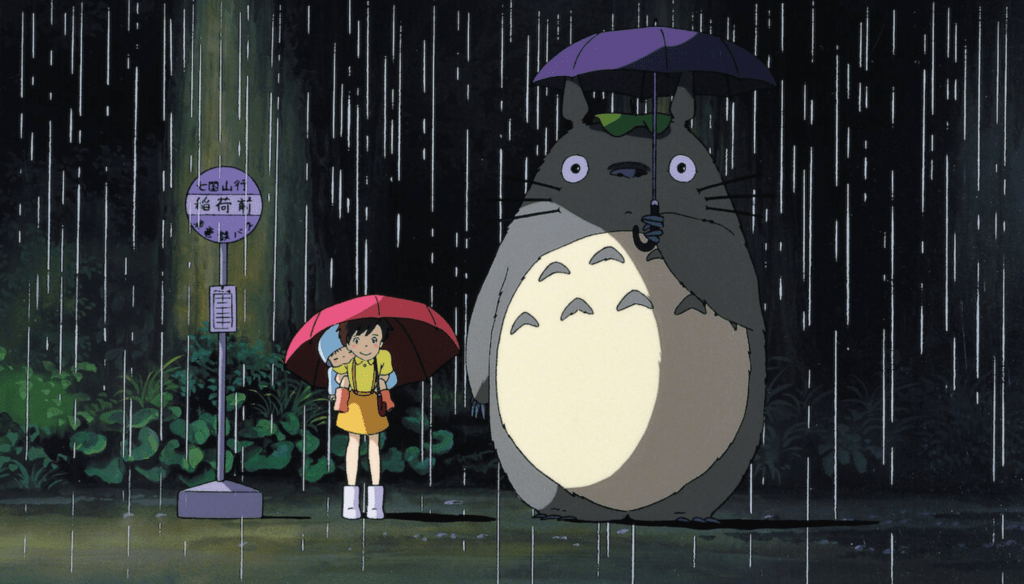

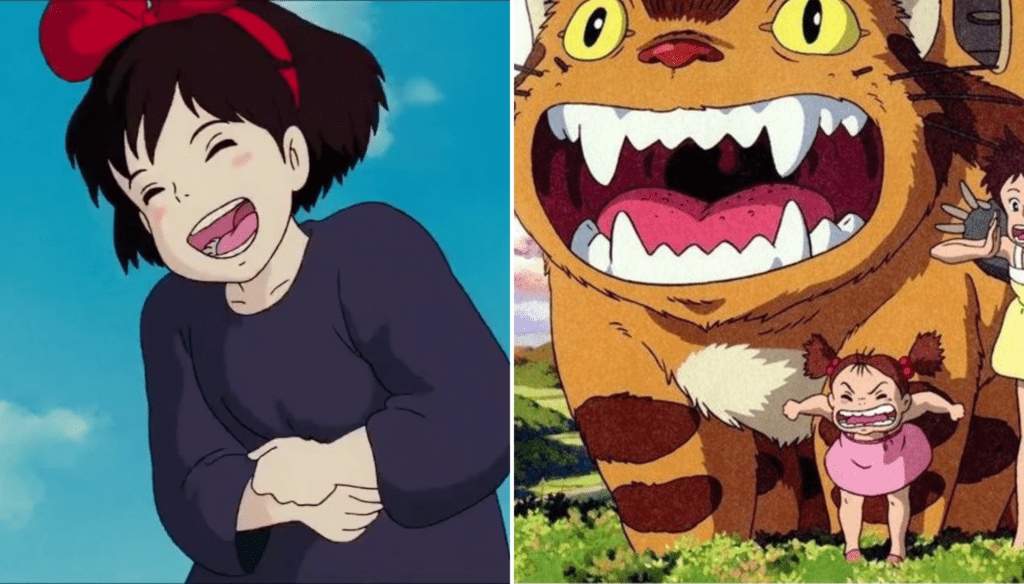

con anche un curioso passo indietro rispetto a Il mio vicino Totoro nella rappresentazione delle bocche e dei denti: mentre nell’opera precedente erano molto marcati, in questo caso sono più naturali:

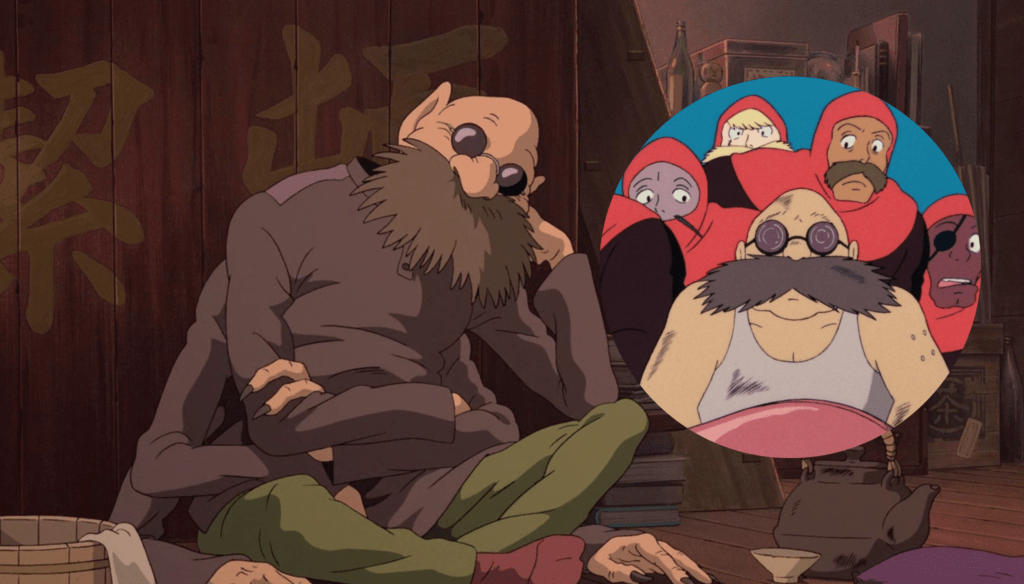

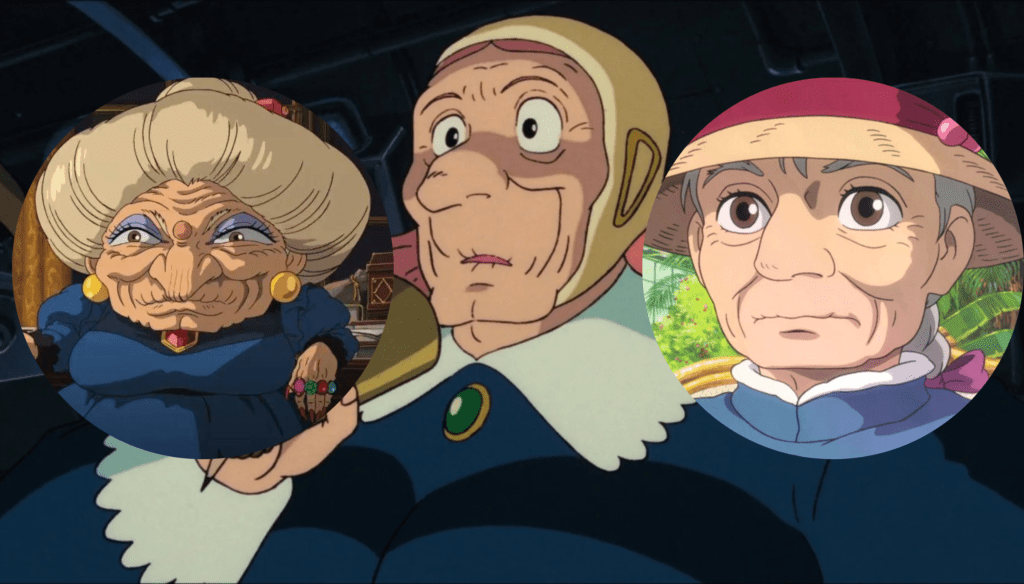

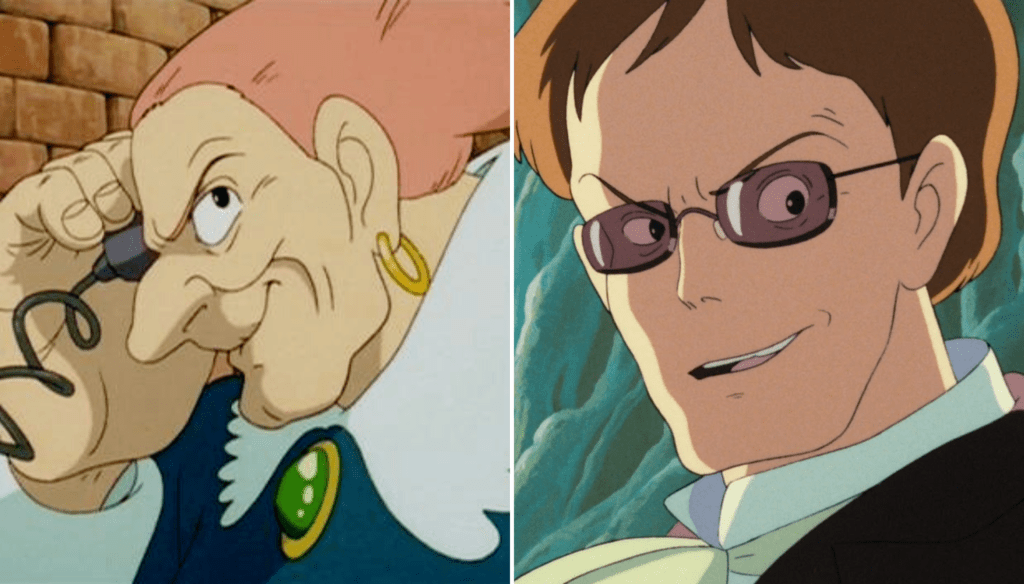

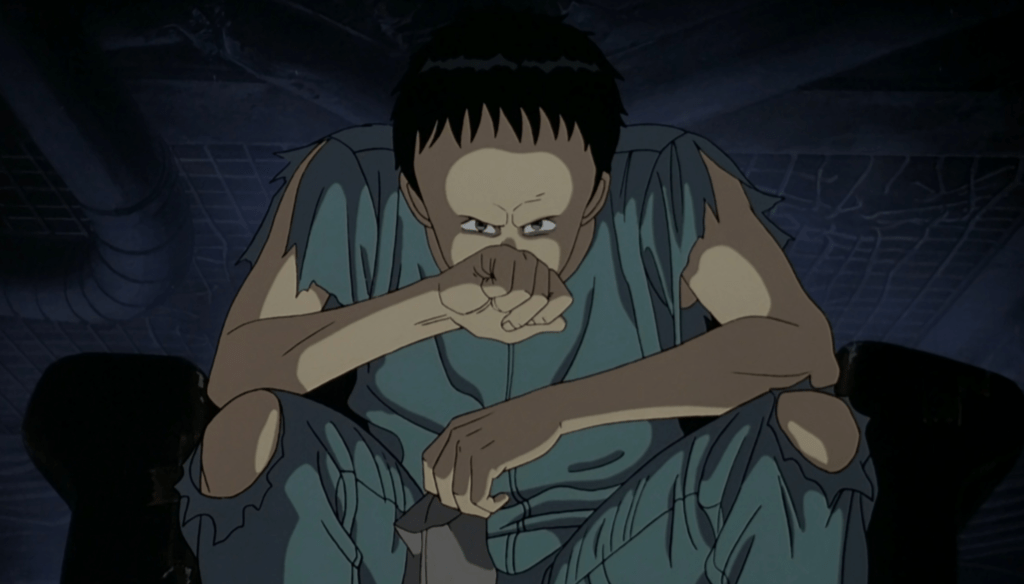

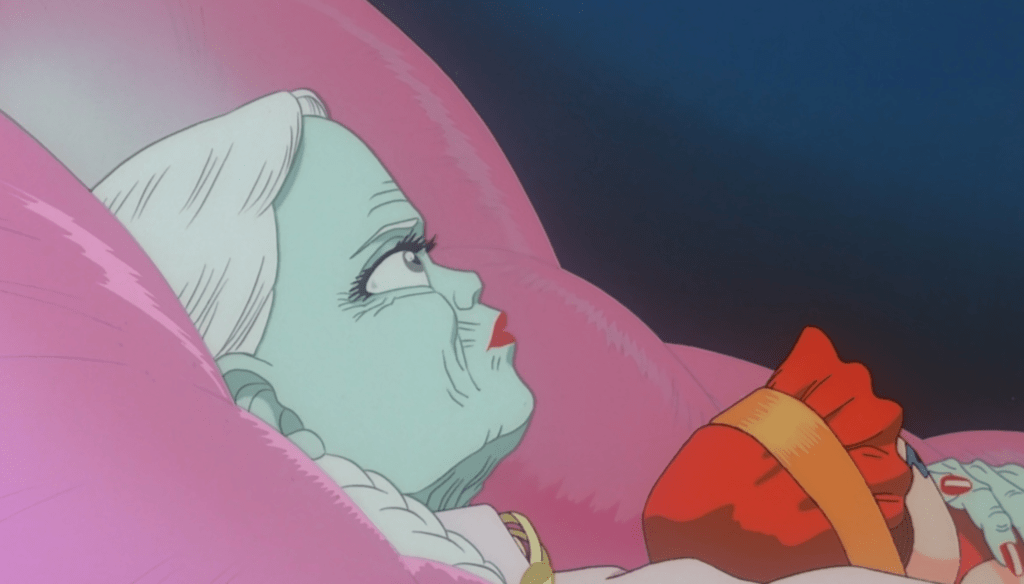

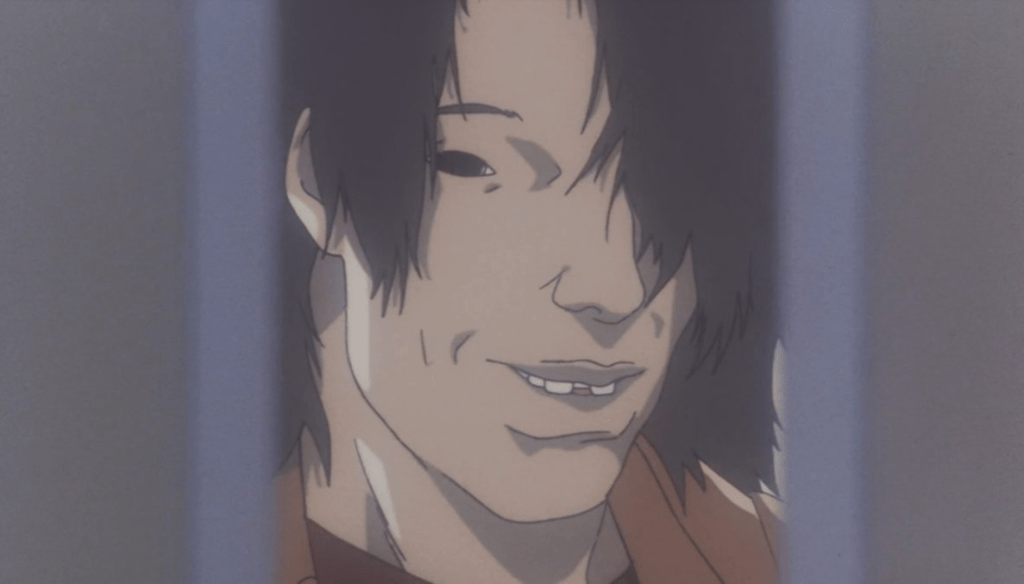

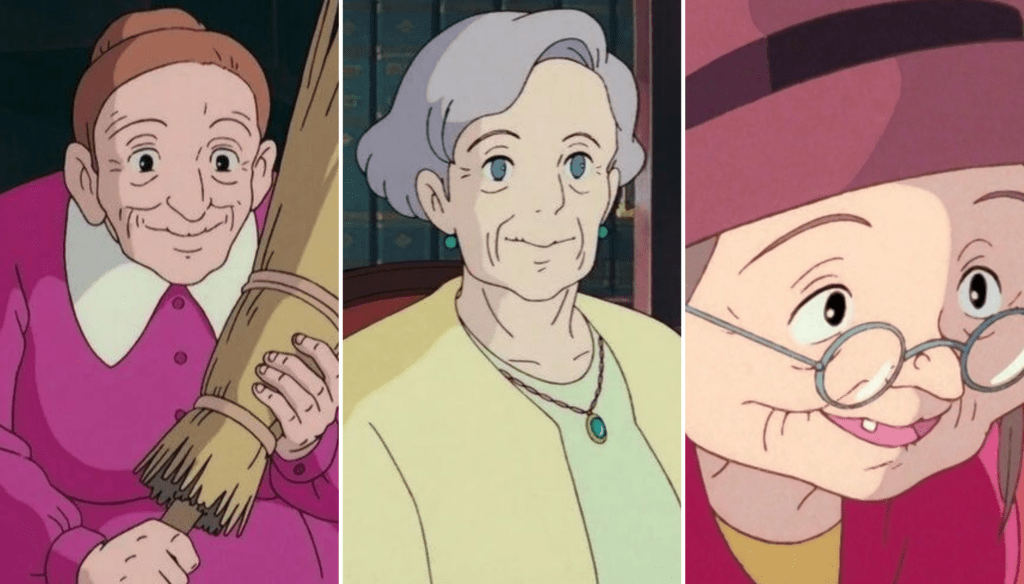

Una sperimentazione piuttosto peculiare anche nei volti anziani, con tre modelli totalmente differenti fra loro:

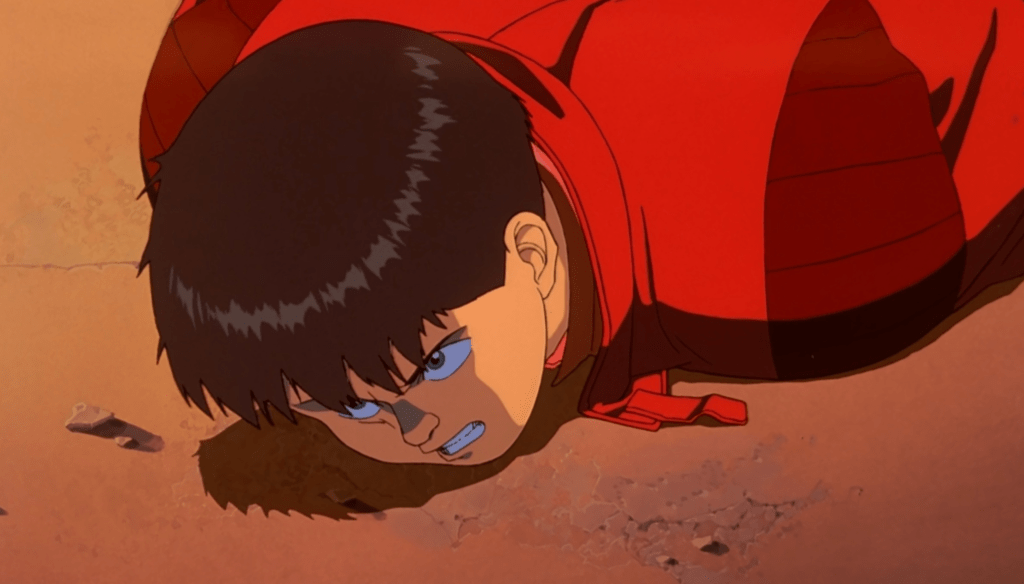

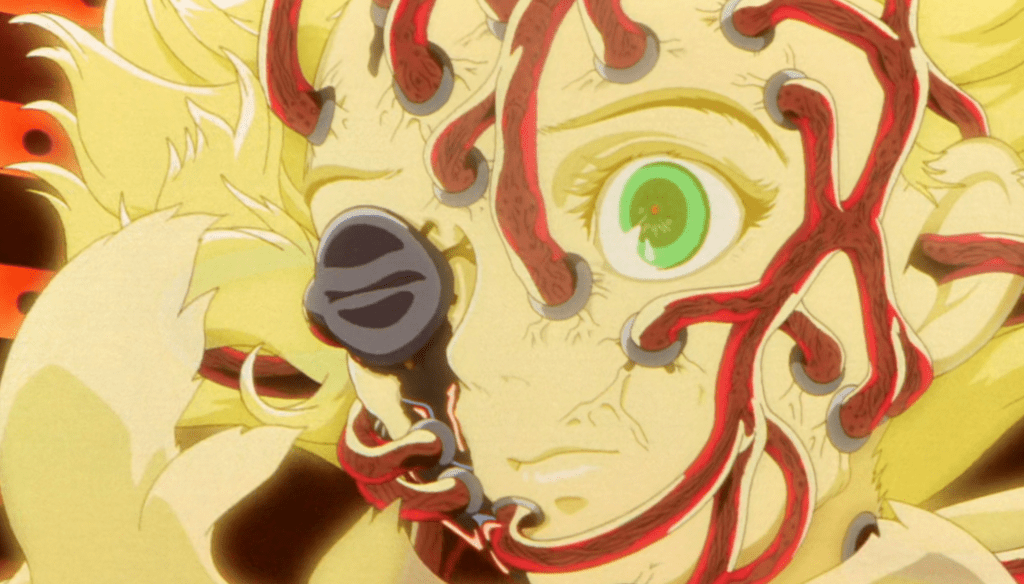

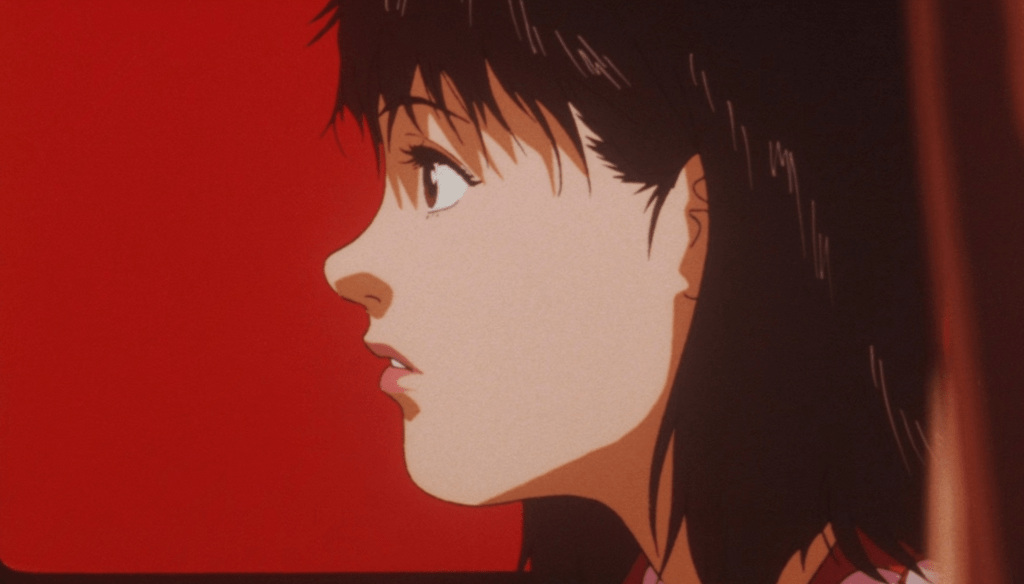

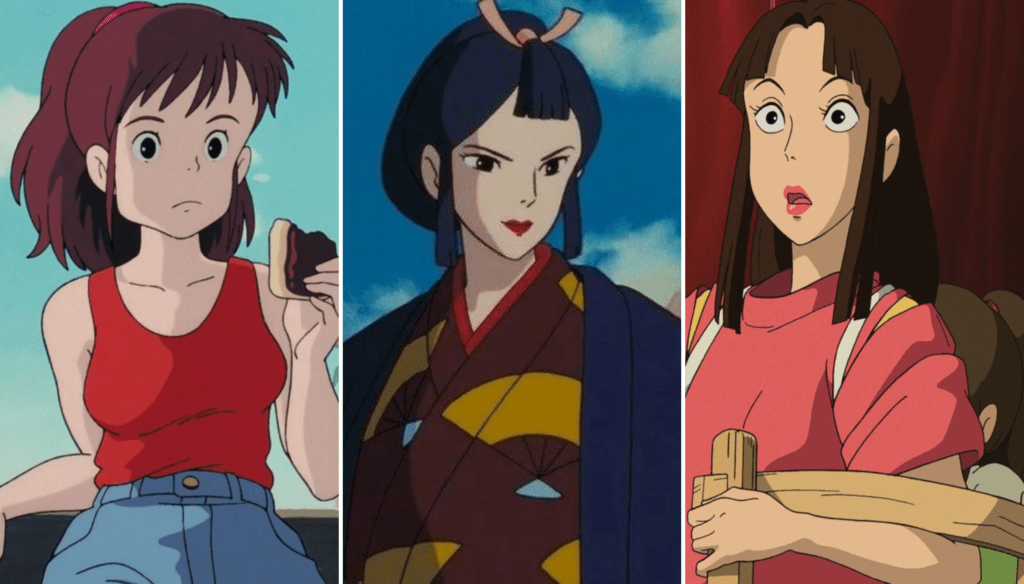

E si vedono anche i primi tentativi di differenziazione fra i volti più infantili – quello di Kiki – e quelli delle giovani donne – Ursula. In questa fase il volto della ragazza assomiglia di più a quelli maschili, ma personaggi come il suo saranno definitivamente differenziati in La principessa Mononoke (1997) e La città incantata (2001):

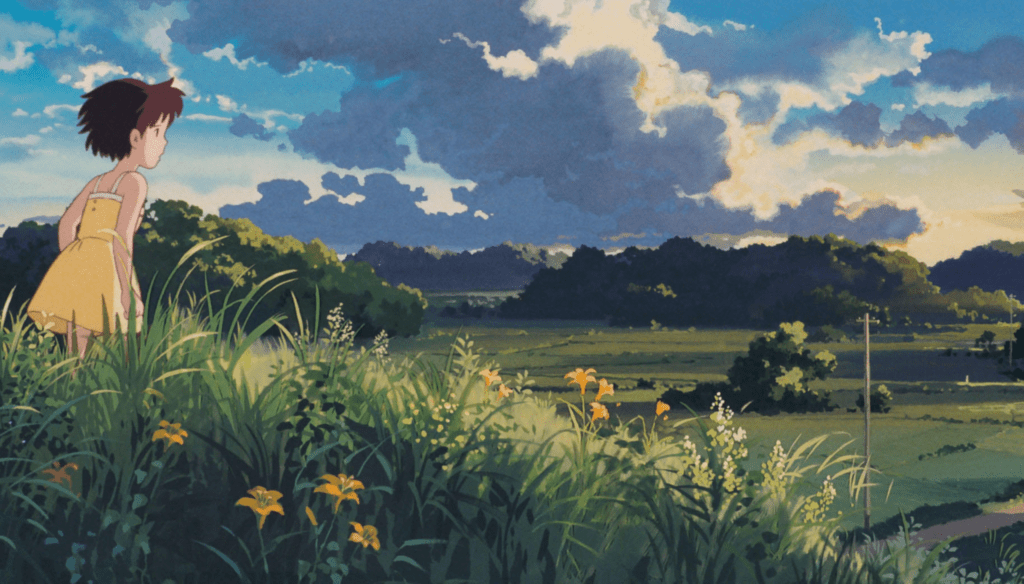

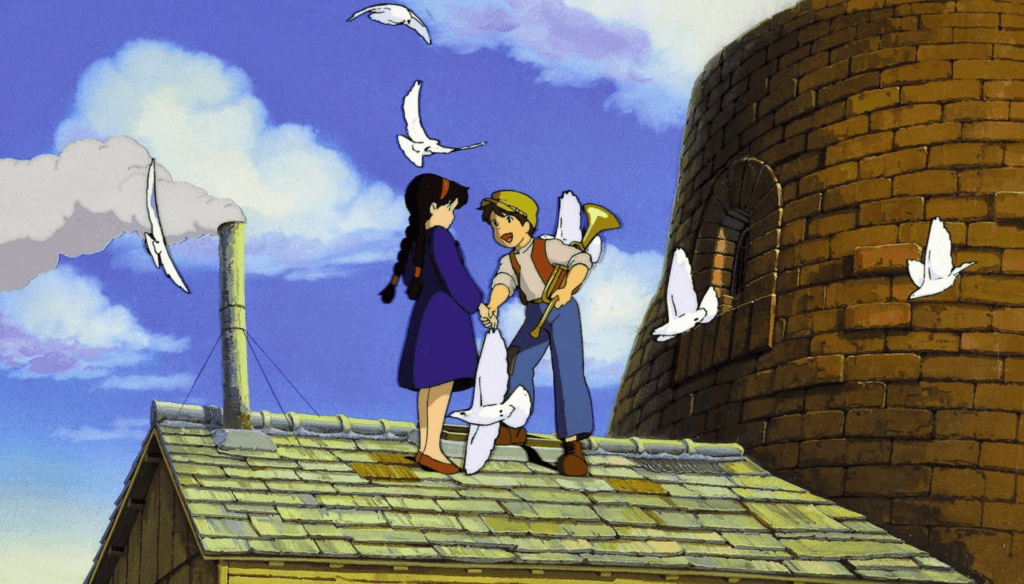

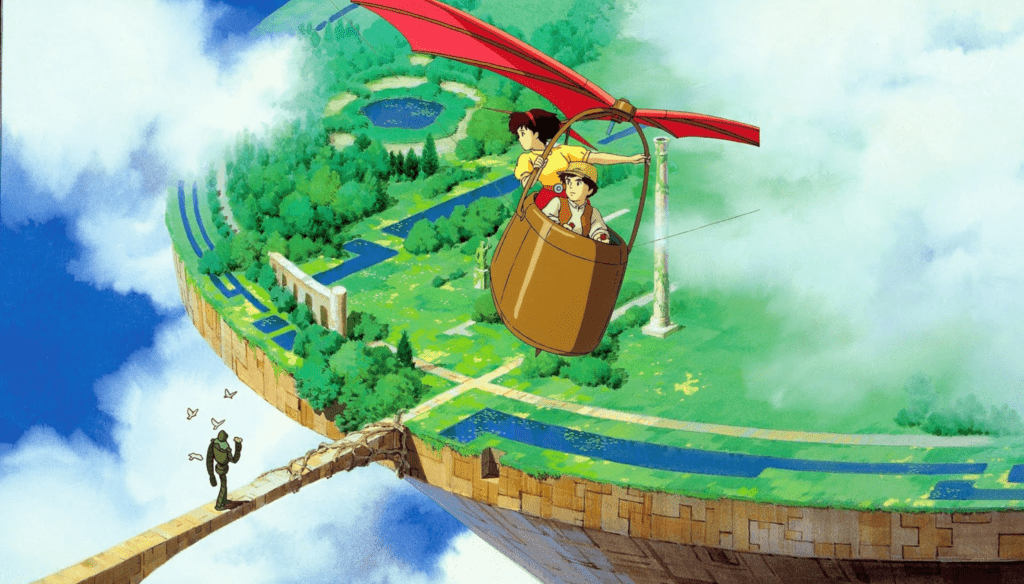

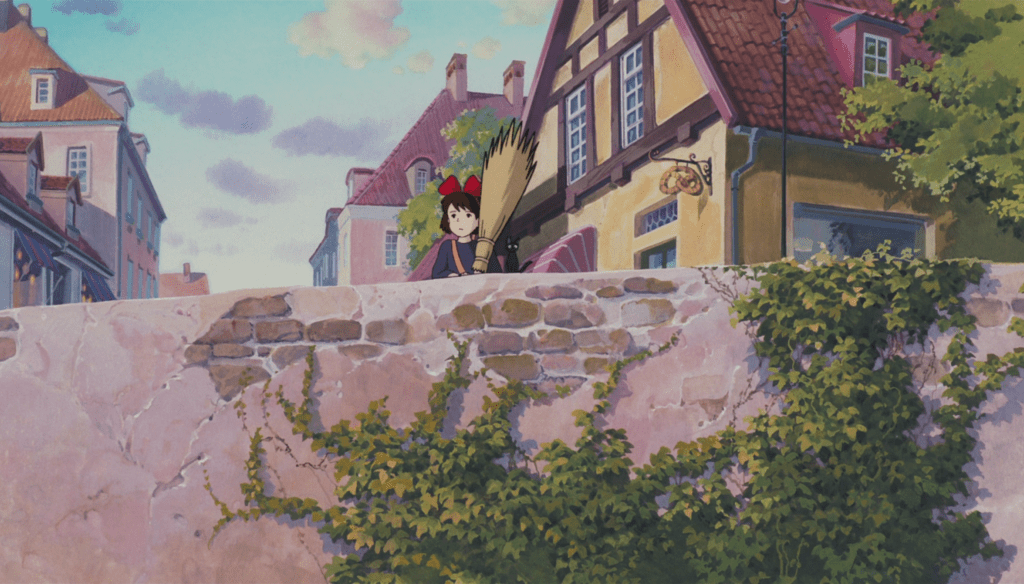

Allo stesso modo, confermata la bellezza degli sfondi e degli esterni:

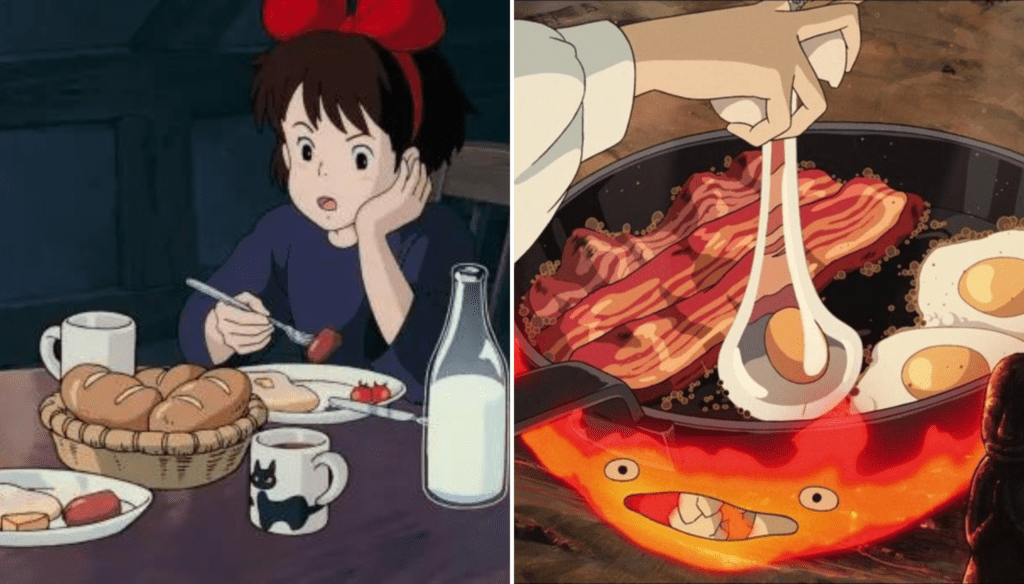

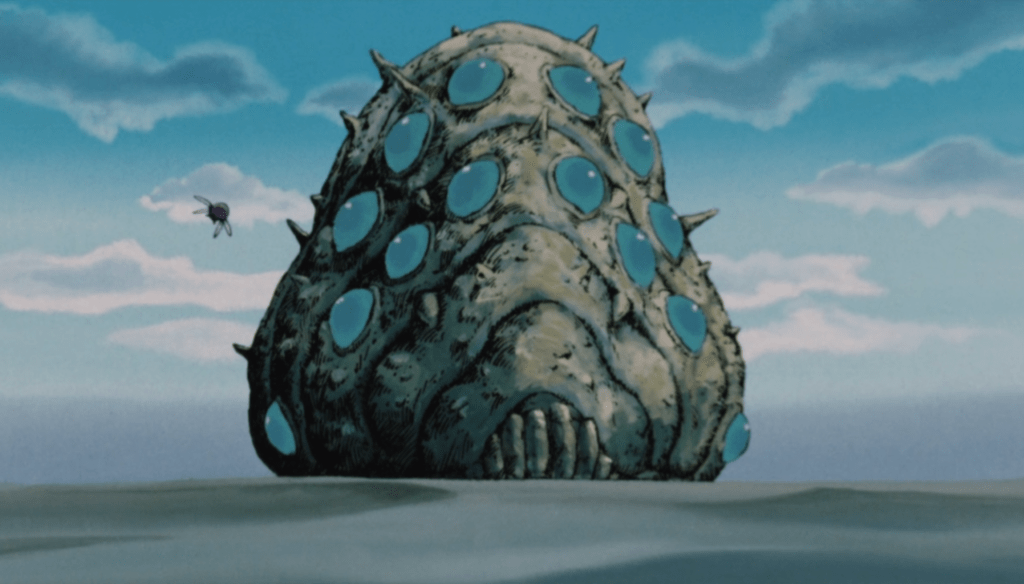

Inoltre, per la prima volta Miyazaki sperimenta davvero con gli oggetti della casa e col cibo, con risultati ancora un po’ approssimativi, soprattutto se confrontati con la bellezza di Il castello errante di Howl (2004):