Biancaneve (1937) di David Hand è il primo Classico Disney in assoluto, la prima grande scommessa di Walt Disney di colmare un vuoto del mercato che nessuno pensava andasse colmato: creare un lungometraggio animato.

Infatti, a fronte di un budget di appena 1.5 milioni di dollari – circa 32 milioni oggi – fu un enorme successo commerciale, fra i più grandi incassi nella storia dell’animazione, incassando complessivamente 418 milioni di dollari.

Di cosa parla Biancaneve?

Walt Disney riprese le mosse dal classico dei Fratelli Grimm, cercando il più possibile di alleggerire la storia, ma mantenendo comunque non pochi elementi grotteschi…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Biancaneve?

Assolutamente sì.

Biancaneve è una pietra miliare nella storia del cinema, che sorprende ancora oggi per la grande attenzione al dettaglio e alla cura per una tecnica di animazione sostanzialmente avanguardistica, che dà il meglio di sé nei momenti più orrorifici.

D’altra parte, il primo Classico Disney è anche un compromesso storico con un’animazione al tempo dominata da cortometraggi con gag e storie minuscole, cercando di dare un più ampio respiro ad una storia che, tutto sommato, non ne ha molto.

Insomma, da riscoprire.

Biancaneve tecnica animazione

I Walt Disney Studios non sapevano animare le persone

La maggior parte della produzione fino a quel momento era stata quasi esclusiva di personaggi di animali antropomorfi, con il primo test su personaggi invece umani con il corto La dea della primavera (1933), la cui protagonista fu di grande ispirazione per le animazioni di Biancaneve.

Il character design fu un altro ostacolo importante: mancando un’iconografia fissa, gli animatori avevano grande libertà in merito, seguendo le direttive di Walt Disney, che voleva un personaggio innocente e affabile, la ragazza della porta accanto.

Il punto di svolta fu il coinvolgimento di Grim Natwick, autore di Betty Boop: nonostante Walt Disney non volesse un personaggio così sensuale, ammirava le capacità dell’animatore che aveva dato vita a diversi personaggi femminili.

E così, infine, Biancaneve divenne mora.

Nella fase produttiva, furono essenziali i modelli umani.

La principale ispirazione fu Marge Champion, al tempo ballerina e attrice quattordicenne, i cui movimenti vennero ampiamente studiati per rendere il più possibile credibile il personaggio, soprattutto nei momenti di danza.

E, nonostante le diverse opposizioni interne, venne ampiamente utilizzato il rotoscopio, in cui le scene venivano ricalcate da partire da una pellicola filmata in precedenza, in quantità e modalità diverse a seconda delle necessità.

Minimo

L’incipit di Biancaneve deriva da un grande compromesso.

Come vedremo più avanti, la riduzione ai minimi termini dell’antefatto fu necessaria in quanto l’incipit originale era fin troppo inquietante per un film per bambini: semplicemente, all’inizio scopriamo la bruciante invidia di Grimilde per la protagonista.

E il dialogo della strega con lo Specchio, da cui finisce infine per essere ammonita, è funzionale all’introduzione di Biancaneve stessa, raccontata come una ragazzina dall’aspetto piacente, nonostante i tentativi della Regina di imbruttirla.

Infatti, mancando di un antefatto esplicativo, Biancaneve punta molto sulla caratterizzazione della sua protagonista.

Nella sua prima apparizione Biancaneve è idillica, quasi bucolica, soprattutto per la simpatia che gli animali provano per lei – e non, per esempio, per i nani, da cui in seguito scapperanno – e per la sua voce angelica che illumina la scena.

Una voce che attira anche le attenzioni del Principe Azzurro, la cui interazione racconta un altro lato di Biancaneve: la ragazza si dimostra molto timida e riservata quando viene approcciata da uno sconosciuto, dovendosi far convincere per uscire dal suo nascondiglio.

Ma proprio questo è il momento di svolta.

Contrasto

Il primo atto vive di contrasti.

Il piano malvagio di Grimilde è in aperto contrasto estetico e simbolico con il candore di Biancaneve, che qualche scena dopo ritroviamo immersa in un delizioso quadretto naturale, con il cacciatore che la osserva da lontano.

Lo stesso sembra proprio penetrare con la sua ombra inquietante sul corpo di Biancaneve proprio per violarlo, ricredendosi all’ultimo e incoraggiandola a scappare, diventando per questo la causa del profondo turbamento della protagonista.

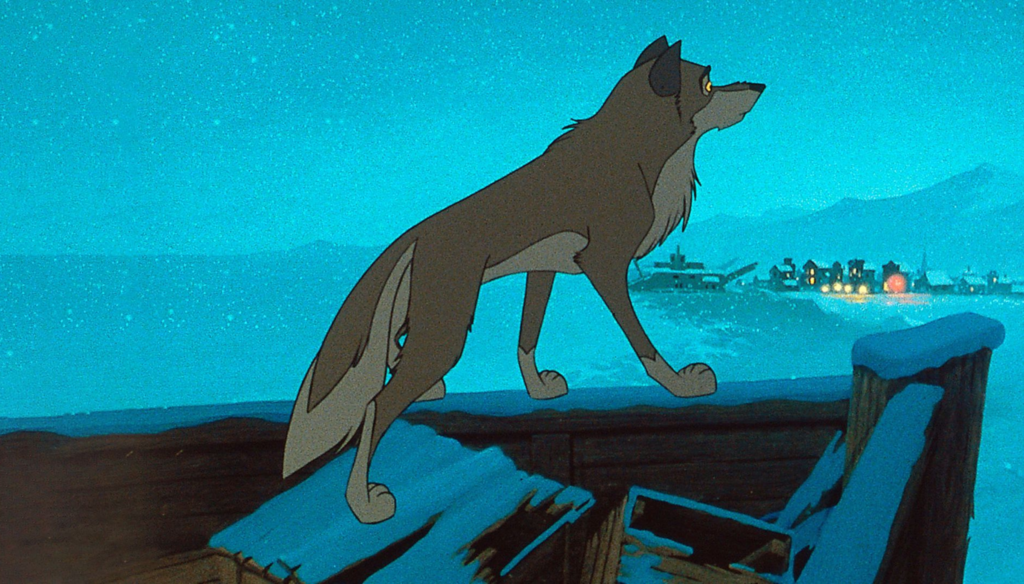

Infatti, nella splendida sequenza della foresta, vediamo concretizzarsi le paure di Biancaneve, con quel panorama, fino ad un attimo prima era armonioso e accogliente, che si rianima in maniera orrorifica per afferrarla, ferirla, rapirla.

Sequenza che si ricompone quando la ragazza si getta a terra disperata, e quegli occhi malvagi che sembravano minacciarla dall’ombra si rivelano essere propri di creature invece gentili e curiose, che si avvicinano timidamente a lei.

Da qui, infatti, comincia la parte più serena della narrazione.

Parentesi

La parte centrale è ricca di siparietti.

Una sorta di parentesi narrativa confortevole all’interno di due atti invece carichi di atmosfere lugubri e inquietanti, dove si susseguono le simpaticissime gag prima con gli animali, e poi con i nani stessi.

E i nani, definiti da tratti che ne raccontano a colpo d’occhio la personalità e le caratteristiche fondamentali, essenziali per l’identificazione immediata del pubblico infantile di riferimento, sono la punta di diamante della pellicola.

Allo stesso tempo, importanti anche i contenuti educativi.

Biancaneve si rivela in poco tempo tutto tranne che una sciocca ragazzina, ma piuttosto una figura materna persino ammonitrice nei confronti dei nani, che sembrano quasi i suoi bambini, a cui ordina di lavarsi per bene prima di mettersi a tavola.

In questo contesto si sviluppa anche il piccolo arco evolutivo di Brontolo, che viene infine vinto dalla innegabile piacevolezza e simpatia della protagonista, proprio in prossimità del momento in cui dovrà difenderla dall’attacco della strega.

Orrore

Con il ritorno alla Regina Cattiva, si ritorna anche alle tinte orrorifiche.

La trasformazione di Grimilde – spaventosa quasi al pari della sequenza di fuga della protagonista nella foresta – calca moltissimo sull’immaginario della megera che utilizza ingredienti strani e inquietanti per cambiare aspetto e diventare una innocua vecchina.

E la sua malvagità è ancora più straziante quando si approccia ad un personaggio così candido come Biancaneve, che si lascia facilmente ingannare dalle apparenze, dimostrando ancora una volta di non riuscire a vedere il lato negativo delle persone.

Per la sua morte, invece, si lavora di sottrazione.

Come Biancaneve non si vede mai chiaramente morta, se non nella sua angelica teca, così la tragica fine di Grimilde è solo raccontata: la strega dice che spezzerà le ossa ai nani con il masso, proprio per raccontare quello che sta per succedere a lei stessa…

…e, al contempo, si pone grande attenzione sull’elemento più eloquente della sequenza: gli avvoltoi, che maliziosamente seguono la strega sia quando muore Biancaneve, sia quando muore lei stessa, proprio per esplicitare questo concetto senza mostrarlo direttamente.

Proprio per questo il finale è il più semplice ed idilliaco possibile, utilizzando il principe come una sorta di deus ex machina per sciogliere la drammatica vicenda in maniera rassicurante e a misura di bambino.

E, in questo senso, è quasi essenziale che il principe sia un personaggio quasi per nulla caratterizzato, semplicemente raccontato come il destino di Biancaneve di vivere una vita felice lontano dalle grinfie di Grimilde.

Biancaneve favola originale

Biancaneve si prende molte libertà rispetto al classico di Fratelli Grimm.

E anche comprensibilmente.

Uno dei cambiamenti più evidenti e significativi è il taglio totale dell’antefatto, particolarmente drammatico nella fiaba originale: la vera madre di Biancaneve desidera una bellissima figlia e muore di parto.

Altro cambiamento significativo è la prova della morte di Biancaneve: per quanto non si discosti moltissimo dall’originale – nella fiaba il cacciatore doveva portare indietro i polmoni e il fegato – nello stesso gli organi diventano il pasto della Regina…

La stessa malignità si trova anche nei diversi tentativi di uccidere Biancaneve: la prima volta si finge una venditrice ambulante, e cerca di soffocare la ragazzina stringendo un corpetto fin troppo stretto.

Anche il bacio del vero amore è totalmente invenzione Disney.

Nella versione di Grimm, il principe desiderava semplicemente darle una degna sepoltura, e, portando via la teca in cui era contenuto il suo corpo, accidentalmente faceva sputare a Biancaneve il pezzo di mela avvelenata che l’aveva uccisa.

Molto più inquietante invece la morte della Regina Cattiva, costretta nella fiaba a ballare su scarpette di ferro arroventate finché non cade a terra morta – evento che, fra l’altro, avviene molto prima rispetto al film.