Robin Hood (1973) di Wolfgang Reitherman è il ventunesimo Classico Disney basato sulla leggenda dell’omonimo eroe popolare.

A fronte di un budget medio per i prodotti animati del periodo – 5 milioni di dollari – è stato un enorme successo commerciale: 33 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla Robin Hood?

In un medioevo occidentale dominato da animali antropomorfi, Robin Hood e la sua gente devono vivere sotto lo scacco dell’avido principe Giovanni, usurpatore al trono. Ma una ribellione è ancora possibile…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Robin Hood?

Assolutamente sì.

La versione animalesca di Robin Hood riesce ad essere particolarmente vincente grazie al viscerale e irresistibile umorismo della pellicola, che vivacizza una storia che in realtà è tutt’altro che felice, non mancando anzi di frangenti piuttosto drammatici e angoscianti.

Ma Robin Hood è soprattutto vincente nel riuscire a dare la giusta importanza ad ogni momento della pellicola: anche quelli che potevano essere semplici siparietti comici, sono invece perfettamente integrati all’interno di una storia avvincente e ben strutturata, popolata da personaggi divenuti iconici.

Insomma, da riscoprire.

Parti

Robin Hood è un ottimo esempio di come gestire i caratteri in scena.

Infatti fin da subito vengono introdotte le parti in gioco, con un antagonismo fra l’eroe e il villain che si esplica ancora prima che si incontrino: Robin Hood, nelle vesti di un’agile e furbissima volpe, è piuttosto abile nel mutare aspetto e nell’adattarsi alle diverse situazioni ed insidie.

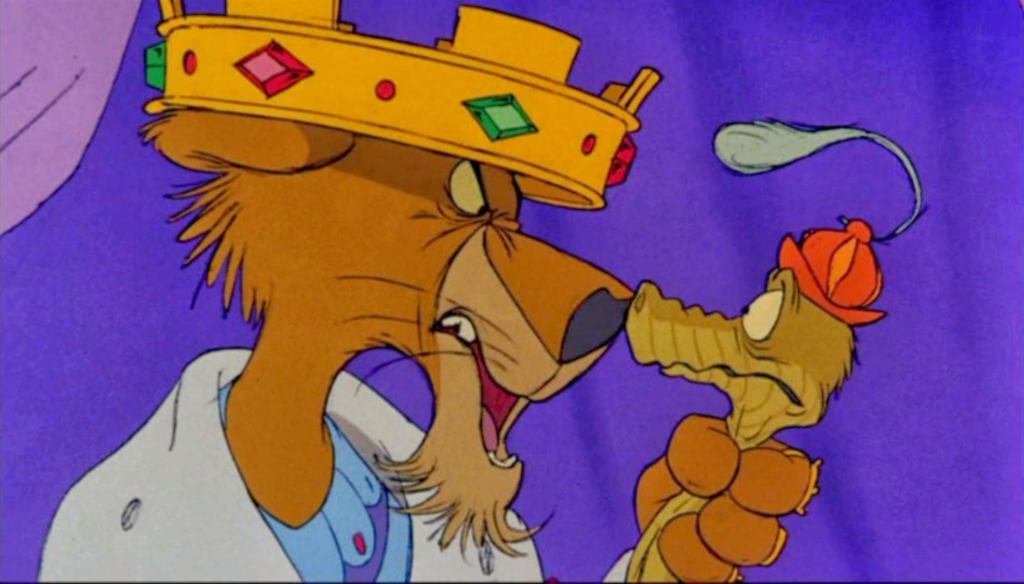

Al contrario, il principe Giovanni, una versione felina di Giovanni Senzaterra, è un leone che non ha alcuna caratteristica tipica della sua specie: il corpo fragile e sottile affoga nei suoi vestiti regali e regge a malapena una corona che evidentemente non è fatta per lui.

E infatti basta pochissimo per gabbarlo.

Con un facile gioco di costumi, Robin e Little John diventano due avvenenti chiromanti che predicono il futuro che il principe si aspetta, ovvero quello di una vittoria sconfinata della sua persona e della sua dinastia…

…che lo distrae dal presente in cui viene sistematicamente derubato.

Irresistibile la dinamica che si esplica già da questo frangente, con il serpentesco consigliere, unico personaggio capace di vedere gli inganni di Robin Hood, che viene costantemente maltrattato e zittito, spesso persino confinato in spazi minuscoli che gli tolgono ogni accesso alla scena.

Ma se questo è il lato più giocoso…

Pugno

Da solo, il Principe Giovanni non può essere un villain credibile.

Infatti la malvagità del suo personaggio è definita dalle figure che gli stanno intorno: oltre alla ben sorvegliata carrozza da animali imponenti e minacciosi, l’effettiva negatività del Principe si esplica nella figura dello Sceriffo di Nottingham, un lupo proponente e borioso.

Viene così dipinta la tragicità di un regnante che riduce allo stremo la sua popolazione, come ben racconta la scena del compleanno del piccolo Saetta, che non può neanche godersi la minuscola moneta in regalo, perché per lo Sceriffo ogni occasione è buona per far cassa e per rivalersi sui più deboli.

Ma questa dinamica permette allo stesso Robin di definirsi definitivamente come protagonista positivo: non solo un abile furfante che fa le scarpe all’usurpatore di turno, ma bensì un eroe popolare che cerca di contrastare la fragile condizione dei suoi compaesani, regalandogli tutte le ricchezze che riesce a sottrarre.

Ma ancora non basta.

Obbiettivo

Se la storia si fosse fermata qui, Robin Hood sarebbe stato fin troppo ripetitivo .

Infatti l’idea di salvare il suo popolo è vincente come obbiettivo, ma altrettanto importante che lo stesso si intrecci con altri obbiettivi secondari: in particolare, conquistare il cuore di Marian, personaggio quasi trascinato in scena dall’intrufolarsi maldestro della freccia di Scheggia nel suo castello.

Una piccola introduzione essenziale anche per dare maggior valore alla successiva gara di tiro con l’arco, che altrimenti poteva sembrare una sequenza fine a sé stessa, ma che invece non solo conferma le abilità del protagonista come teatrante – cambiando perfino specie di appartenenza – ma anche il suo ruolo centrale nella salvezza del regno.

Ed è arrivato il momento di farlo davvero.

Conferma

Fino a questo Robin non aveva fatto che grattare la superficie del problema…

…finché questo non diventa ben più incisivo di quanto anticipato.

La tristissima sequenza delle segrete del castello, accompagnata dalla melanconica melodia di Cantagallo, è l’occasione perfetta per Robin per dare una chiusura degna alla vicenda, per riuscire davvero ad umiliare Giovanni, di cui ormai è diventato il nemico designato.

Così la pellicola mette in scena un divertentissimo teatrino che replica sostanzialmente le stesse dinamiche di Giovanni e Sir Bliss, con il borioso sceriffo che è così sicuro di sè da non voler dare ascolto alle giuste proteste delle sue guardie, che lo avvertono del pericolo imminente.

E così la liberazione fisica della popolazione si accompagna ad una liberazione sociale, con ogni soldo sottratto che viene recuperato, con un Robin disposto persino a rischiare la sua stessa vita per mettere tutti in salvo, portando alla angosciosa sequenza della sua presunta morte…

…che invece ci accompagna alla definitiva sconfitta del Principe Giovanni, ultimo atto di una tirannia ormai giunta al termine, come conferma il lieto finale, in cui il sogno d’amore di Robin e Marian riesce definitivamente a coronarsi…

…benedetto anche dal ritorno dal tanto sospirato Giovanni Cuor di Leone, che, con la sua robustezza e bonarietà, anticipa un futuro luminoso per Nottingham.