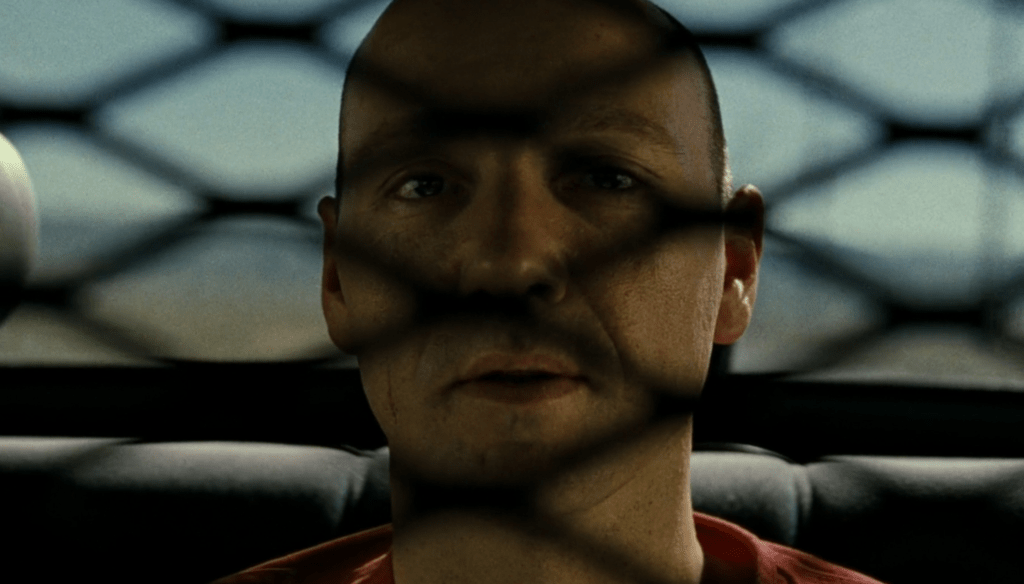

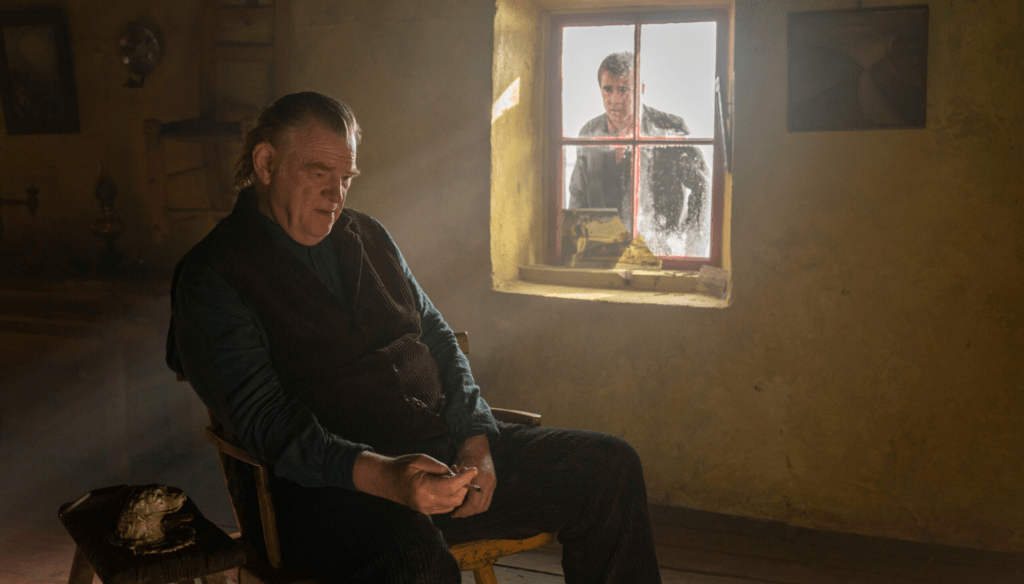

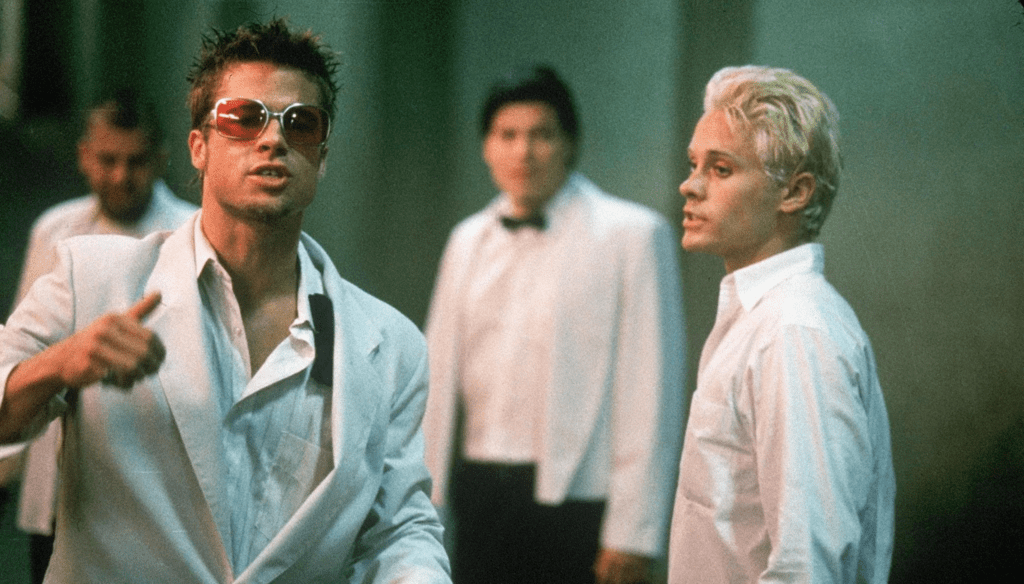

Fight Club (1999) di David Fincher è stato il quarto film della sua carriera, nonché uno dei maggiori titoli di culto da lui diretti, insieme a Seven (1995).

Con un budget simile a quello del titolo da lui precedentemente diretto (The Game) – 64 milioni di dollari – fu anche in questo caso un discreto flop: poco più di 100 milioni di incasso. Infatti, il culto intorno a questa pellicola nacque solo con il suo rilascio in home video.

Di cosa parla Fight club?

Il protagonista, dal nome ignoto, è il classico impiegato frustrato dal lavoro e dalle aspettative della società. Grazie all’incontro con l’enigmatico Tyler, la sua vita cambierà per sempre…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Fight club?

Sì, e con attenzione.

Fight club è un film terribilmente denso di contenuti, di spunti narrativi e di riflessioni su una realtà sociale che è ancora drammaticamente attuale – forse anche più del momento in cui fu girato il film. Una narrazione e uno svolgimento che travolge lo spettatore, con un tocco surreale che non poteva mai mancare nelle prime produzioni di Fincher.

Insomma, se non l’avete mai visto, guardatelo senza informarvi oltre.

Dentro una casella

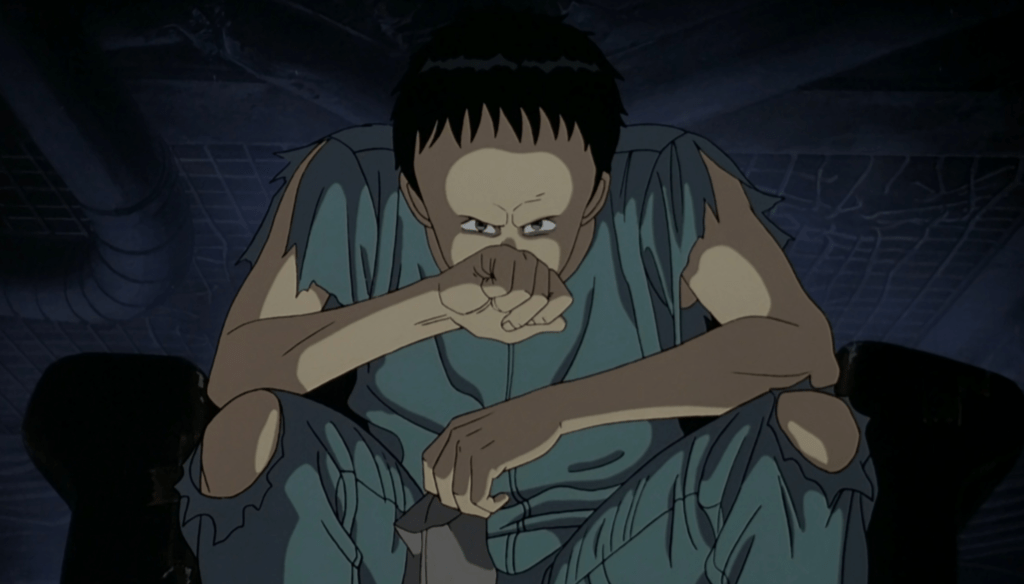

Il punto di partenza del protagonista è l’anonimato.

Ma un anonimato socialmente accettabile: è perfettamente incasellato nelle aspettative sociali, con un lavoro ordinario e monotono, scandito da una routine scialba e ripetitiva. L’unico sbocco di felicità sembra nella stabilità degli oggetti acquistati – o che la società in cui siamo immersi ci spinge a comprare.

Gli oggetti che rappresentano il nostro status sociale.

Particolarmente azzeccato è il racconto della nuova pornografia, rappresentata dal catalogo IKEA. Una dinamica che oggi potrebbe essere facilmente accostata al fenomeno di Tik Tok e degli influencer, che ci spingono a desiderare tanti – troppi – oggetti di cui non abbiamo nessun bisogno, ma che ci definiscono positivamente agli occhi degli altri.

Autodistruzione

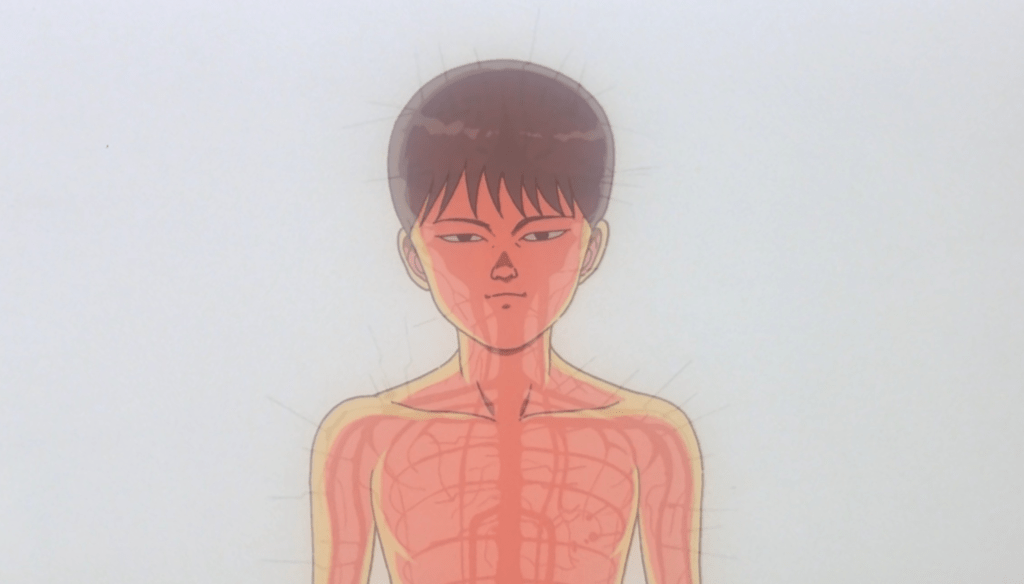

Inconsapevolmente stanco di questa condizione, il protagonista procede alla sua autodistruzione.

E, infine, alla sua rinascita.

Il primo passo è liberarsi da ogni elemento che lo definiva come uomo ordinario schiavo del consumismo capitalista, con un’azione violenta ma necessaria: dare fuoco a tutti i suoi possedimenti che gli facevano vivere una vita sicura e socialmente accettabile.

Ma anche un’esistenza miserabile.

E così sceglie un’altra strada, molto più folle, dissociata e isolata: una stamberga nella periferia della città, del tutto caotica nella sua struttura e del tutto diversa dal grigio appartamento in cui viveva prima – che, anzi, manca quasi dei servizi essenziali.

Il passo fondamentale che si accompagna ad un altro elemento cardine della sua rinascita: l’alienazione.

Alienazione

Incapace di essere totalmente responsabile della sua scelta, il protagonista sceglie di mettere qualcun altro al centro della propria vita.

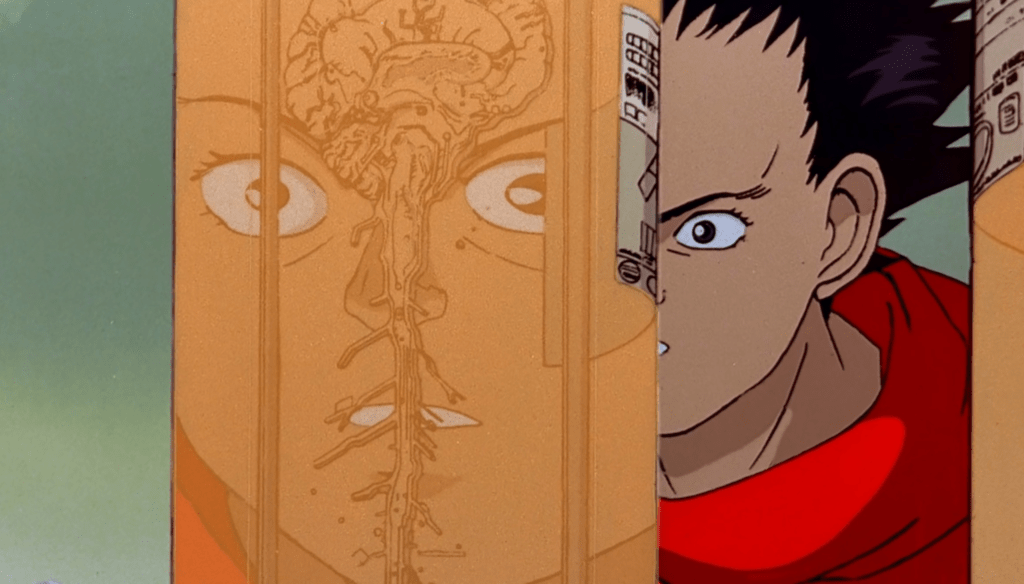

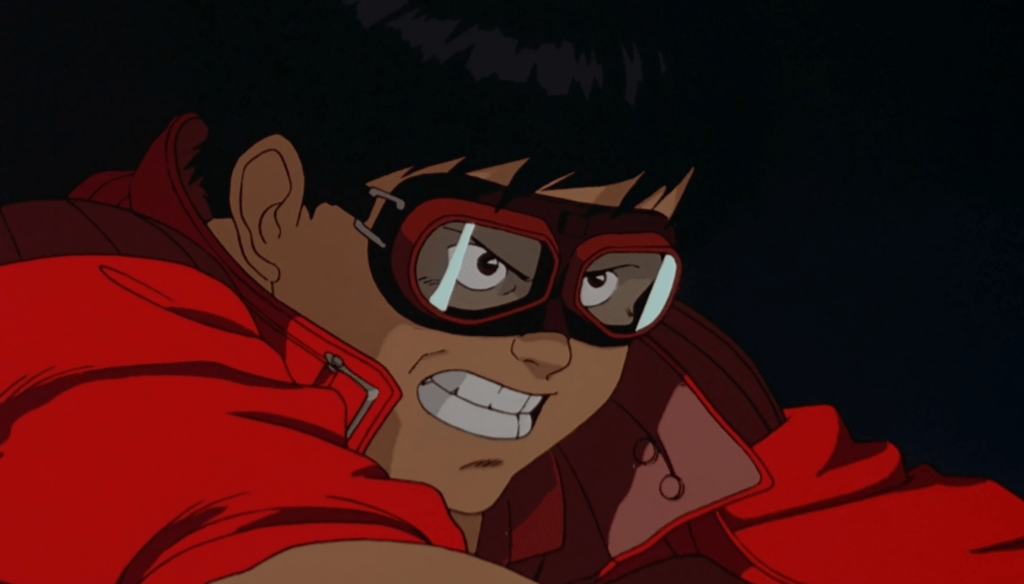

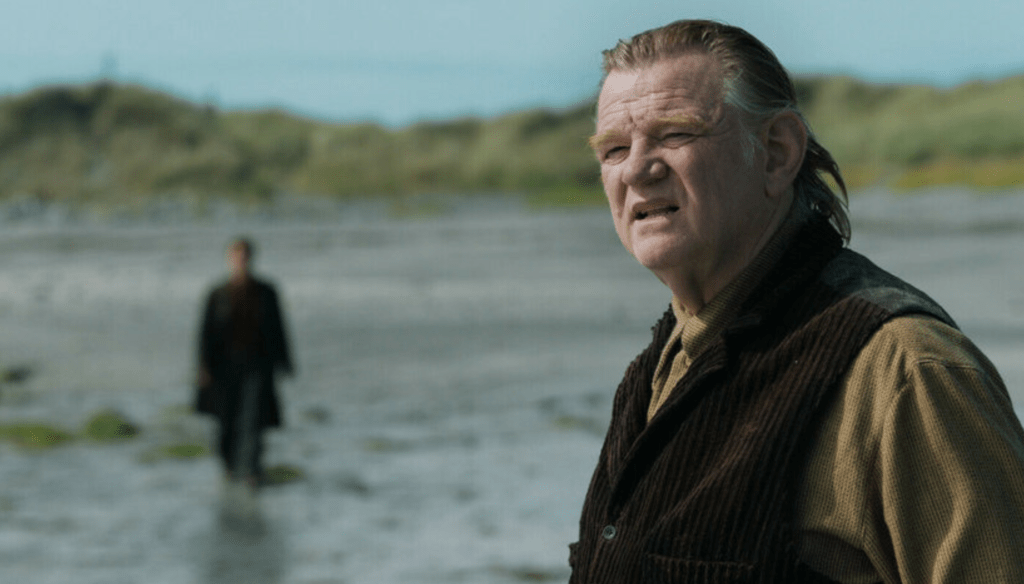

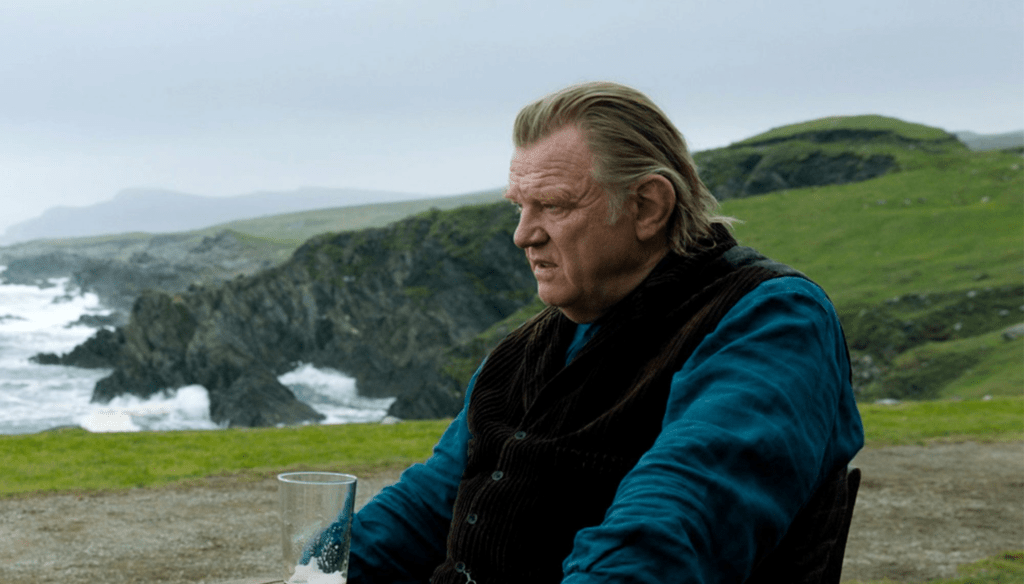

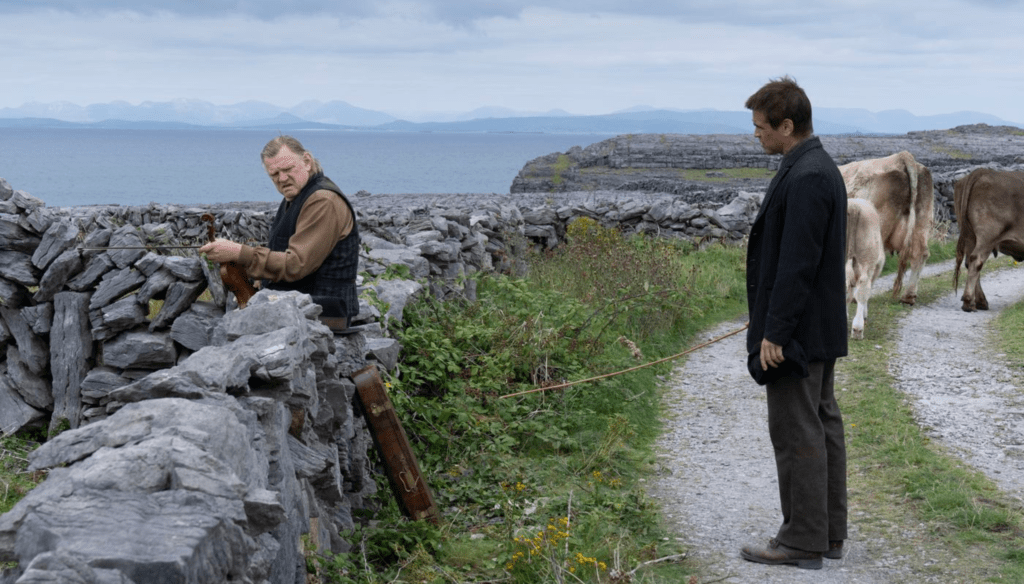

Tyler è una figura totalmente anarchica e distruttiva, cosciente di tutti gli inganni socialmente accettabili. Proprio per questo è un personaggio che è un continuo sabotatore, che inquina ogni ambiente che invade: le nuove indicazioni di emergenza sugli aerei, i frame porno nei film per bambini…

Al contempo, è anche una figura ammirabile, eroica, che riesce dove il protagonista sente di fallire, in particolare in due ambiti: il sesso e la violenza. E invece infine viene svelato come il protagonista fosse sempre stato al centro dell’azione, anche in contesti dove si era immaginato ai margini.

E l’ultimo atto, nel tentativo di totale distruzione di sé stesso, fallisce e invece porta al vero trionfo auspicato da Tyler – e quindi dal protagonista stesso.

La distruzione della società dalle fondamenta e dai suoi simboli.

Cos’è il Fight club?

Il Fight club che dà il titolo al film è molto più importante di quanto potrebbe sembrare.

In prima battuta il protagonista, per risolvere la sua insonnia e quindi la sua ansia sociale di essere sempre attivo e presente, sceglie di frequentare degli spazi sicuri in cui può lasciarsi andare, dove è socialmente accettabile piangere anche per un uomo, dove si può essere veramente ascoltati.

Una scelta che gli permette di continuare il suo ruolo sociale.

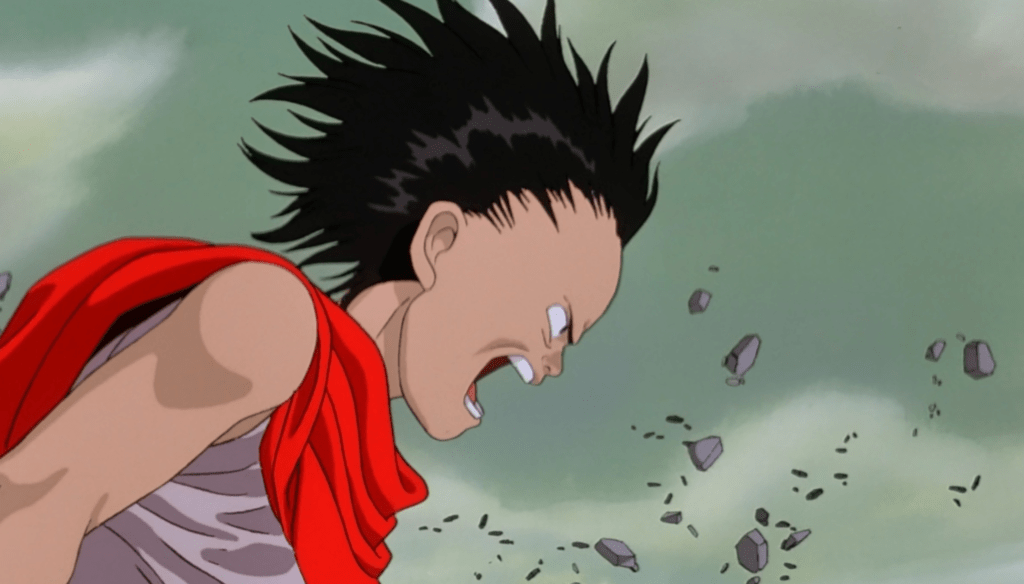

Il Fight club è un ribaltamento di queste realtà.

Altrettanto sicuro e protetto, ma anche privo di regole, tranne una: tutti possono e devono combattere, senza pagare nulla, ma il combattimento termina quando uno dei combattenti lo chiede.

Di fatto, è il luogo dove chiunque può decidere di sfogare le sue ansie sociali, essere libero dalle proprie ansie e problemi – e secondo i suoi tempi.

Ma anche senza trovare una soluzione agli stessi.

Il significato del sapone in Fight club

Il sapone è uno degli elementi cardine e racconta molto bene il tema di fondo del film stesso.

Infatti, se pensiamo ad una saponetta, ci vengono in mente concetti come pulizia, candore, bellezza. Ma sappiamo veramente di cosa è fatto quel sapone? In Fight club i due protagonisti fanno i soldi creando del sapone dai disgustosi scarti industriali, proprio quelli di cui la società si vorrebbe liberare.

Proprio per questo, il sapone rappresenta la società stessa: vuole apparire splendida e desiderabile all’esterno, in realtà è composta dal marciume e dagli scarti, sorretta proprio da quegli elementi umani che cerca di emarginare, che in realtà sono il motore della società stessa.