Back to the future Part II (1989) di Robert Zemeckis è il sequel del fortunato prodotto omonimo uscito qualche anno prima, e che confermò il successo del progetto.

Pur a fronte di un budget duplicato – 40 milioni di dollari, circa 100 oggi – fu un grande successo al botteghino, con 332 milioni di incasso (circa 820 oggi).

Di cosa parla Back to the future Part II?

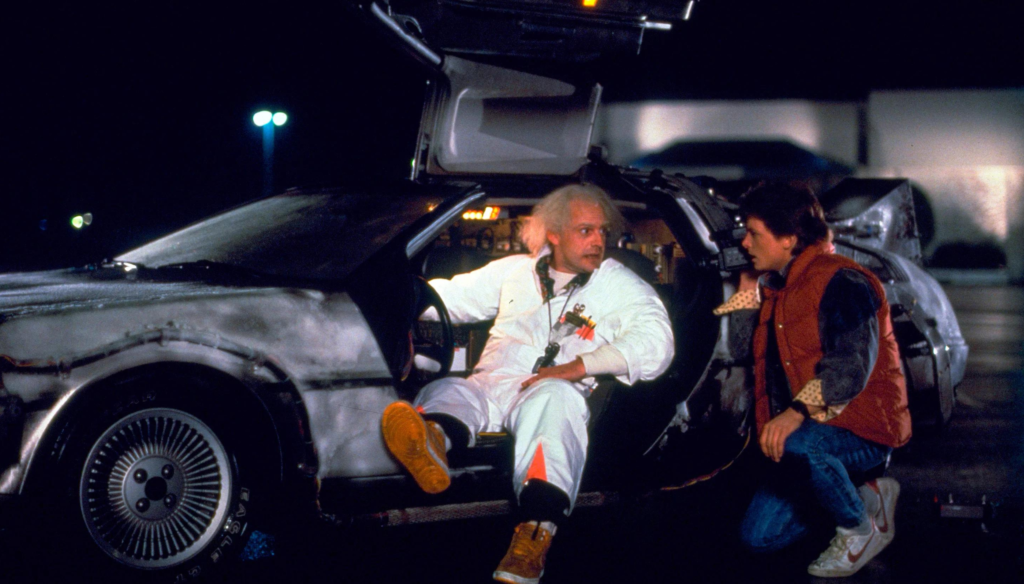

Dopo la rocambolesca avventura nel passato, la coppia di protagonisti intraprende un viaggio nel futuro per risolvere i problemi familiari di Marty…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Back to the future Part II?

Assolutamente sì.

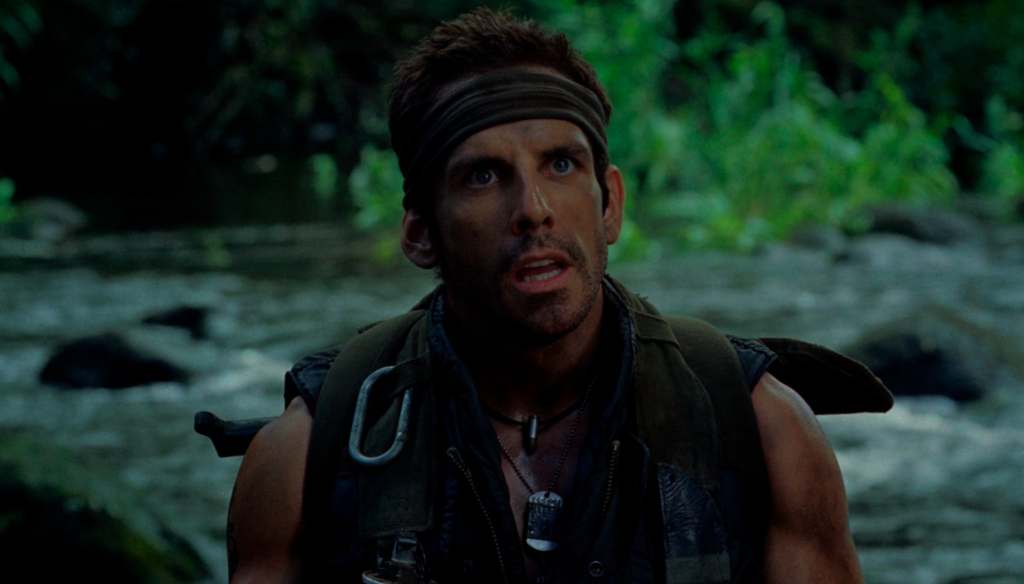

Il secondo capitolo della saga è per certi versi anche più avvincente del primo, con un ritmo serrato e travolgente soprattutto nei momenti cardine della trama, scegliendo, a differenza del precedente, di seguire maggiormente la strada dell’avventura fantascientifica in senso stretto.

Back to the future Part II è insomma una corsa continua, con un’estetica futuristica diventata ormai iconica, e che poteva solo esistere in quella visione forse più semplice del futuro che si aveva alla fine degli Anni Ottanta…

Insomma, da vedere.

L’aggancio diretto

L’incipit di Back to the future Part II si ricollega direttamente con il precedente.

E per un motivo molto pratico.

Anzitutto, essendo ormai passati quattro anni, il film vuole riconquistare sia il pubblico di appassionati sia quello dei casual watchers, riportandoli all’epica conclusione del primo capitolo, evitando così di travolgerli con una storia potrebbero non ricordarsi alla perfezione.

Ma la fretta sta tutta nell’incipit.

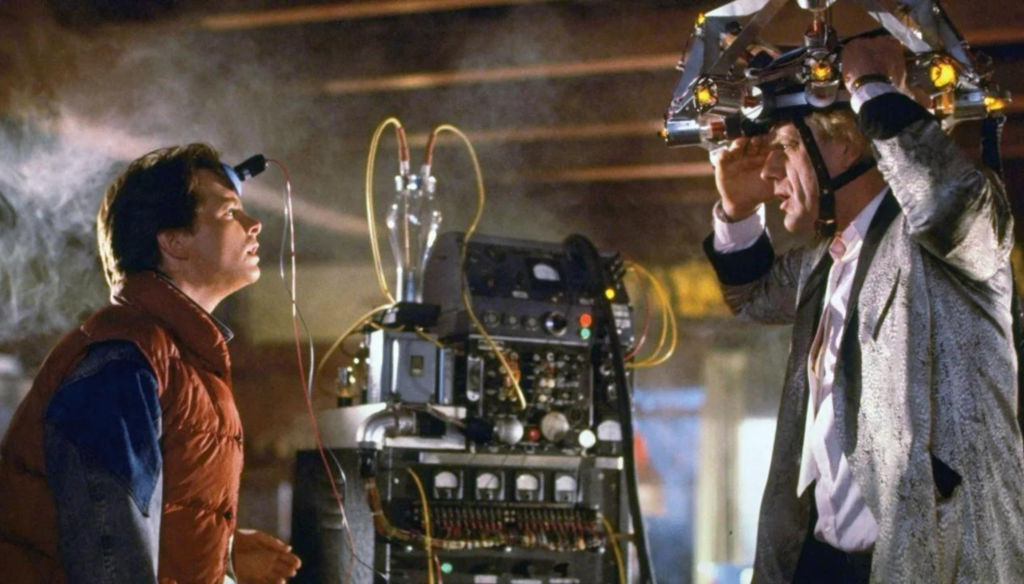

Il primo assaggio di questo mondo futuristico sono i nuovi vestiti di Marty – con un furbissimo product placement – che ci svelano un mondo dove tutto è più semplice, più automatizzato, più imprevedibile – dalle scarpe che si allacciano da sole agli skateboard volanti.

Ma lo sconvolgimento avviene quando Marty entra in un luogo noto.

Il falso passato

Con l’entrata nel bar nostalgico Anni Ottanta – una previsione incredibile dell’effettiva ossessione dei futuri Anni Dieci per quella decade – Marty si ritrova in un luogo noto e al contempo incomprensibile.

Nonostante infatti la musichetta che richiama le atmosfere del passato, ogni oggetto dentro al locale è snaturato: non c’è più un cameriere, ma una televisione insistente da cui ordinare una Pepsi – che però non è più la solita Pepsi – per poi provare a giocare un videogioco che appare troppo fuori dal tempo per i ragazzini del futuro.

Per fortuna Back to the future Part II non ricade nel pericolo di essere ridondante nel riproporre la medesima dinamica del precedente film: Marty deve sempre salvare qualcuno dalle grinfie di Biff – non il padre, ma suo figlio – secondo una dinamica di scambio già nota.

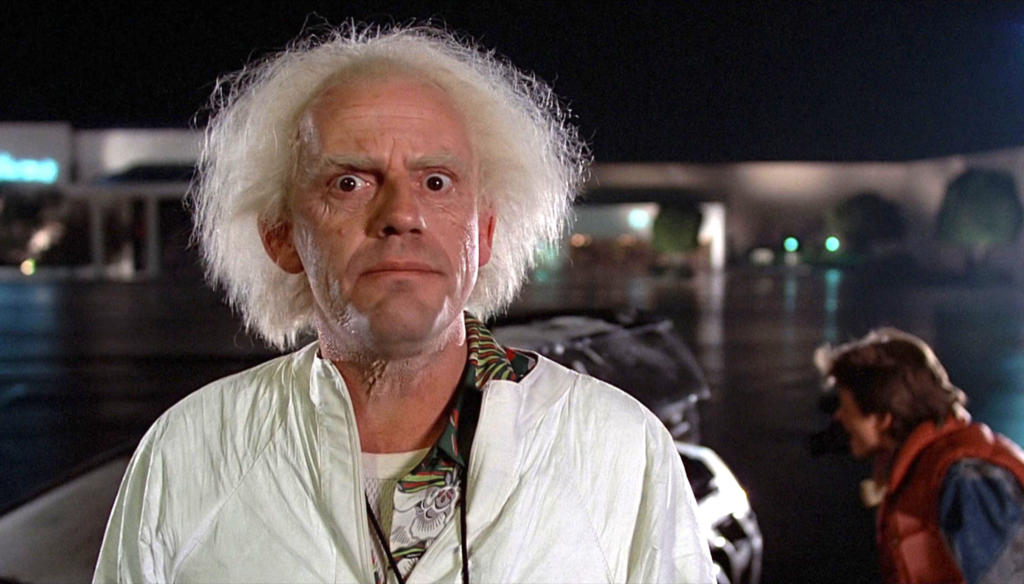

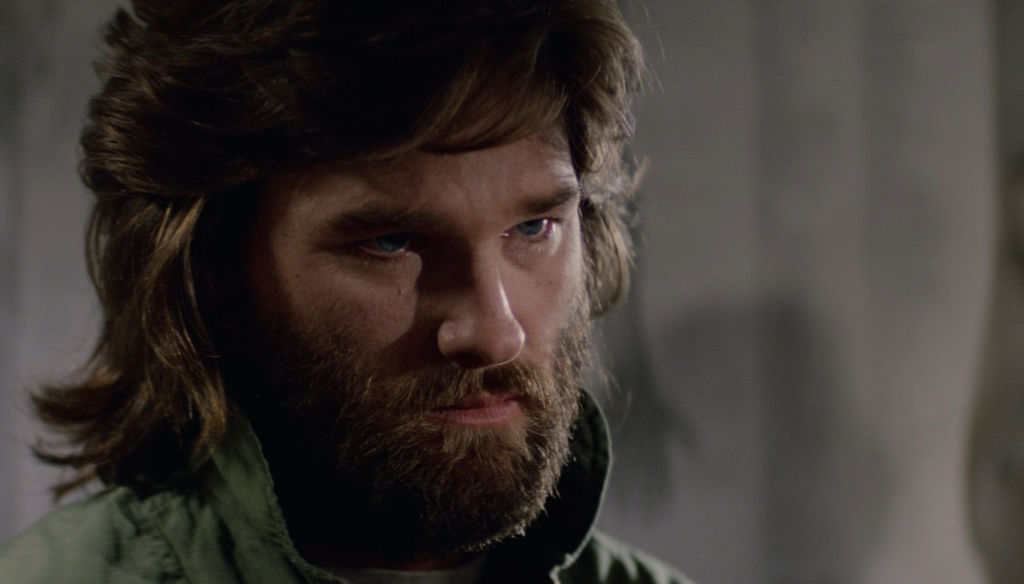

Tuttavia, la sequenza è intrigante proprio per la grande capacità attoriale di Michael J. Fox, che riesce perfettamente a portare in scena il Marty degli Anni Ottanta e a distinguerlo dal futuro figlio, molto più insicuro e fuori posto, nonostante i due si differenziano solamente per il taglio di capelli.

Così lo stesso inseguimento ha un forte sapore di déjà-vu – per ammissione dello stesso Biff – ma è comunque piacevolissimo ed indimenticabile proprio per la presenza dello skateboard volante, elemento che tornerà utile anche nella conclusione della pellicola.

Il pericolo in agguato

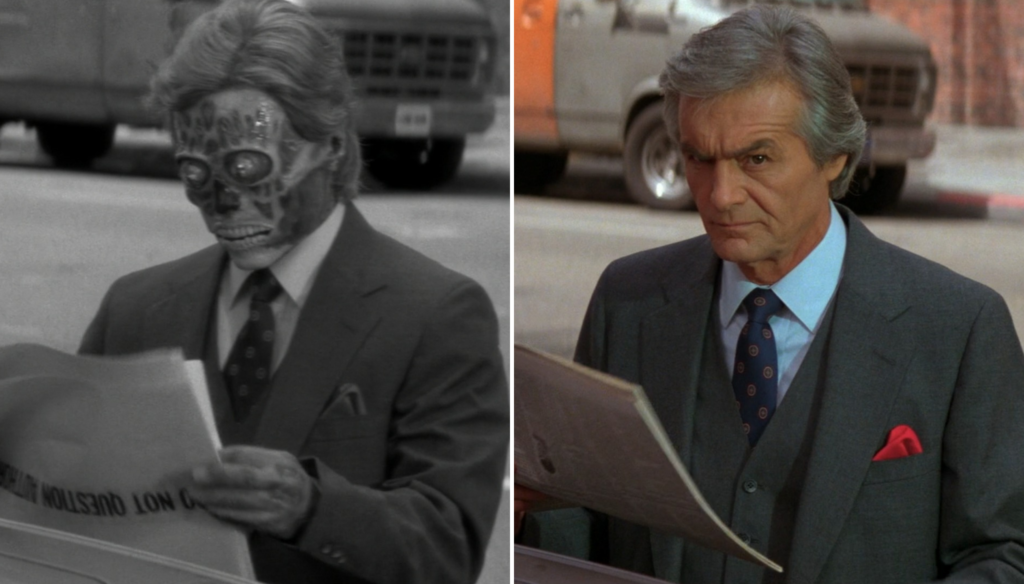

Una scelta piuttosto intelligente del è il ribaltare la dinamica del presente da salvare.

Se infatti il divieto di cambiare il passato a favore del futuro era stato mandato completamente a gambe all’aria già nella prima pellicola, nulla vieta al villain di seguire le orme dei protagonisti, ma per un proprio guadagno personale.

Così, dopo aver assistito impotente al suo sconsolante futuro, Marty ritorna nel 1985 con la prospettiva di non viaggiare mai più nel tempo – con simpatici foreshadowing del terzo capitolo – ma notando non pochi elementi fuori posto nel suo presente…

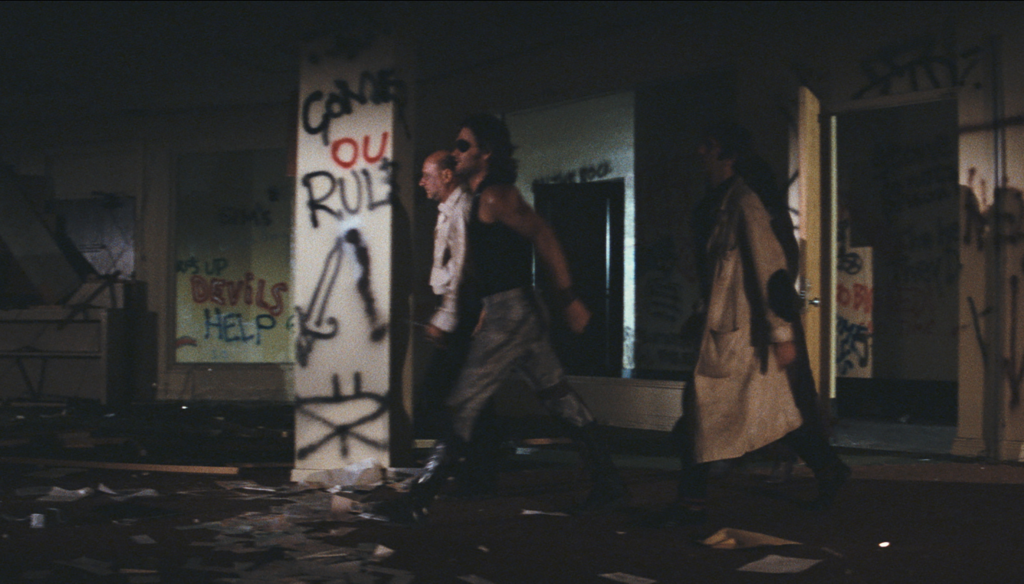

Molto funzionale in questo senso riutilizzare la dinamica della famiglia impaurita che scaccia un Marty confuso da quella che dovrebbe essere la sua casa, e che va alla scoperta di un quartiere ormai devastato da una criminalità dilagante.

Questo spaccato del nuovo presente è funzionale a dare maggior valore alla missione dei protagonisti: cambiare il passato non è semplicemente un’esigenza egoistica di costruirlo su misura per le proprie esigenze, ma serve ad evitare un mondo che è a svantaggio di tutti, ad eccezione di Biff.

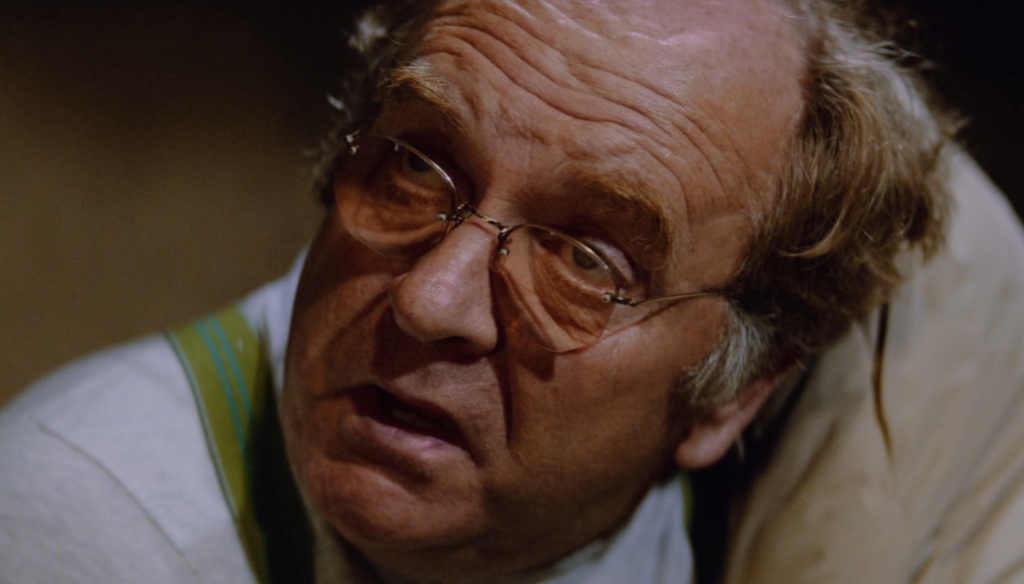

L’angosciante quadro familiare è introdotto dal museo dedicato all’eroe americano, così da rendere la spiegazione più digeribile e meno didascalica, seguita dall’introduzione di una Lorraine distrutta dall’alcol e dai debiti, del tutto in balia del suo oppressore, che racconta a Marty il triste destino del padre.

Tornare indietro

Se nel primo film il viaggio nel passato era totalmente casuale, questa volta è invece programmato con uno specifico obbiettivo.

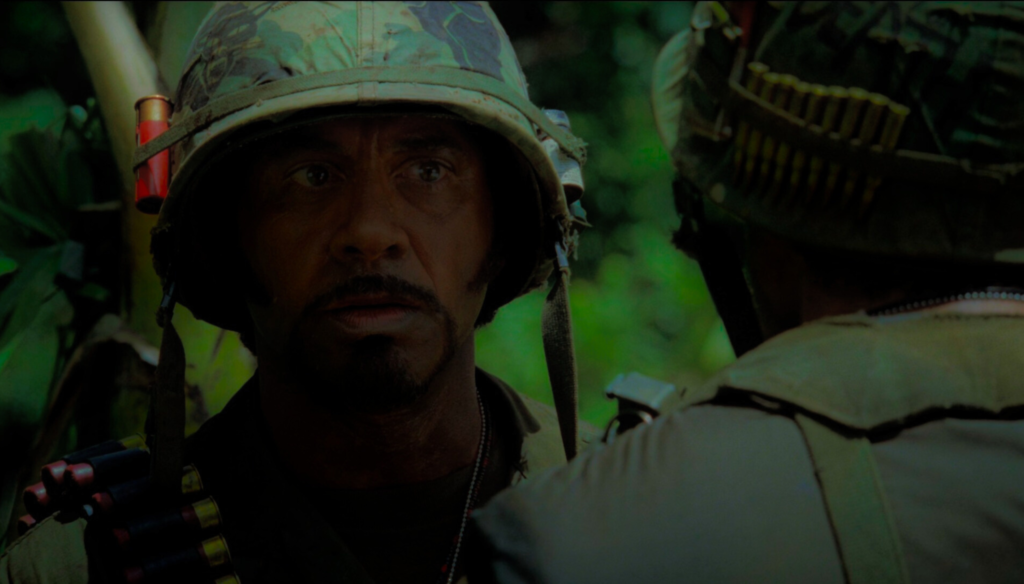

Per fortuna Back to the future Part II riesce tutto sommato a non impelagarsi nella sua stessa narrazione, rendendo l’avventura di Marty tendenzialmente indipendente dal suo passato, andando ad inseguire un Biff che per la maggior parte del primo film era rimasto fuori scena.

E tanto più avvincente è l’inseguimento apparentemente impossibile dell’almanacco sportivo, che ha un percorso tutto tranne che lineare, anzi piuttosto caotico, pieno di imprevisti e colpi di scena, fra cui l’indimenticabile rivista pornografica Oh la là!

E così ancora più appassionante la parte finale dell’inseguimento di Biff, che sembra davvero impossibile fino all’ultimo, ma che si risolve con la seconda umiliazione del villain, ma anche un finale apparentemente tragico per Doc…

…salvato all’ultimo da un messaggio imprevisto proveniente dal passato, che è solo il prologo – così come era stato nel primo capitolo – per il sequel, il cui trailer rappresenta la chiusura rassicurante della pellicola, che anticipa già il ricongiungimento fra Doc e Marty e le loro nuove – ed imperdibili – avventure.