Dawn of the Dead (1978) di George Romero – in Italia uscito con il titolo di Zombi, ma spesso noto con nome di L’alba dei morti viventi – è probabilmente lo zombie movie più famoso della storia del cinema.

Purtroppo con la traduzione italiana si perse il senso di progressione della trilogia di Romero, cominciata nel 1968 con The Night of the Dead e continuata nel 1985 con The Day of the Dead.

Un prodotto che ebbe numerosi sequel e remake – in particolare quello di Zack Snyder del 2004 col titolo omonimo – parodie – lo splendido Shaun of the Dead (2004) di Edward Wright – nonché numerose citazioni e omaggi – non ultima quella di South Park in Illogistico (9×22).

Di cosa parla Dawn of the dead?

Dopo lo scoppio di una misteriosa pandemia che fa rinascere i morti, uno sparuto gruppo di sopravvissuti si rifugia in un centro commerciale…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Dawn of the dead?

Assolutamente sì.

Dawn of the Dead non è solamente un classico del genere horror, ma soprattutto un unicum per gli zombie movie.

Infatti, sotto l’apparenza di survival movie, si cela una ben più aspra critica agli Stati Uniti degli Anni Settanta e, più in generale, al consumismo e al capitalismo occidentale imperante.

Oltre a questo, la pellicola si distingue per un apparato tecnico davvero superbo, in particolare per un’effettitistica che si può annoverare fra le migliori di quegli anni, insieme ad Alien (1979) ed a La Cosa (1982).

Insomma, un film imperdibile, che fa riflettere ancora oggi.

Un assaggio

Dawn of the dead, essendo un sequel, parte subito di corsa.

La pandemia è già iniziata, il pericolo è alle porte, e questo primo breve atto consente allo spettatore di avere un assaggio dell’orrore e della violenza così crudelmente materiale della pellicola, che non manca di mostrarci fiumi di sangue e membra strappate a morsi.

Questa mancanza di un’introduzione all’orrore è in realtà incredibilmente funzionale al messaggio del film, basato proprio sull’assenza di un’effettiva distinzione fra il prima e il dopo, fra gli zombie assetati di carne umana e gli umani stessi…

La fame

Se banalmente sembra che gli zombie vogliano, nella più classica delle tradizioni del genere, mangiare i cervelli e le carni dei sopravvissuti, in realtà lo scambio fra i protagonisti sul perché i non morti si dirigono in un centro commerciale è rivelatorio della loro vera fame:

They don’t know why, they just remember. Remember that they want to be in here.

Non sanno perché, ricordano solamente che vogliono essere qui.

Difatti il centro commerciale era una novità negli anni dell’uscita della pellicola…

…ed è il tipo di spazio che è definito come non-luogo: una realtà artificiosa, che mima le atmosfere di una piccola città – la piazza, i palazzi, i ristoranti – ma che in realtà è solo un meccanismo pensato per far alimentare la voracità consumistica dei suoi avventori.

Di fatto il cliente quando entra in questi luoghi non ha bisogno di uscirne, non vuole di fatto farlo, perché vi trova tutto quello di cui ha bisogno, bombardato costantemente da nuovi stimoli a spendere, ad acquisire nuovi oggetti senza che questi siano di fatto necessari…

Per questo è ancora più indicativa la definizione che viene data dei non morti:

These creatures are nothing but pure, motorized instinct.

Queste creature non sono altro che puro istinto motorizzato.

Quindi gli zombie non sono altro che gli statunitensi stessi, del tutto lobotomizzati e incapaci di pensare razionalmente, schiavi di un desiderio consumistico insaziabile, che, persino da morti, li porta ad invadere questo luogo…

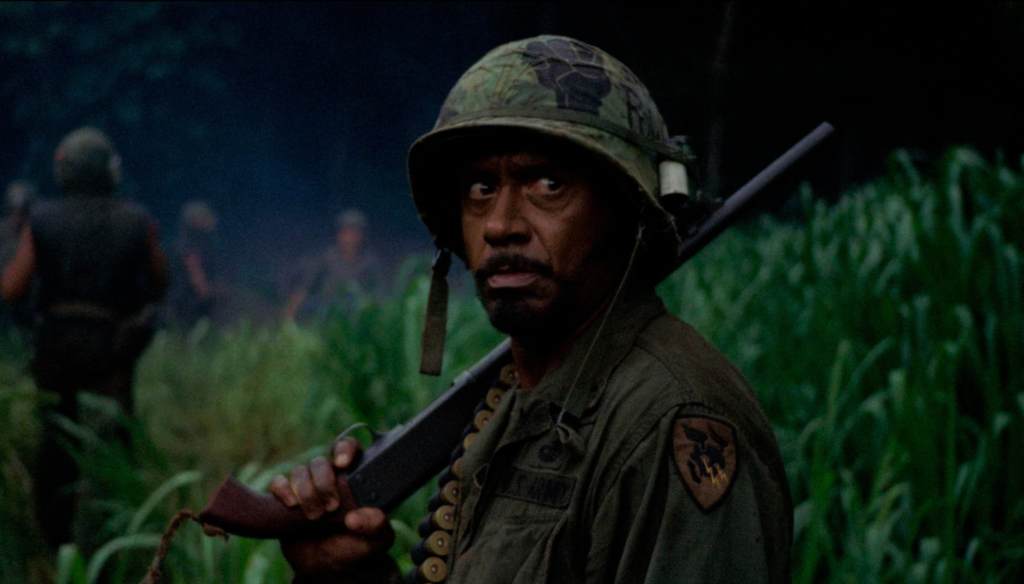

I veri mostri

Se gli zombie sono dei personaggi quasi comici, financo grotteschi, per il loro modo di comportarsi e la musica che spesso accompagna le loro scene, il vero focus del film sono i protagonisti umani.

È come se, provocatoriamente, Romero ci chiedesse: i non morti e i sopravvissuti sono tanto diversi?

Anche se apparentemente sembra di sì, in realtà i protagonisti scelgono il centro commerciale come luogo in cui rifugiarsi non perché sia la scelta migliore in quel momento, ma perché irrazionalmente attratti dalla quantità di beni a disposizione, anche se questi non sono minimamente utili alla loro sopravvivenza.

E per questo si mettono costantemente in pericolo, divertendosi come dei bambini a scorrazzare per i corridoi e gli infiniti negozi del centro, al punto da ricreare in un certo senso i loro spazi quotidiani – una casa perfettamente arredata – ma che, proprio come il centro commerciale, sono del tutto fittizi e artificiosi.

Un ulteriore spunto riflessivo sulla contemporaneità è suggerito dal terrificante contrasto fra le scene gioiose, quasi comiche, dei protagonisti che uccidono gli zombie ed esplorano gli spazi, e la crudeltà delle uccisioni, sbudellamenti, abbuffate che portano la maggior parte dei personaggi alla morte.

Con questo contrasto Romero racconta degli Stati Uniti affogati nel sogno capitalista e consumista, che si nutre di questo ideale totalmente illusorio, beandosi di una realtà alternativa e dimenticandosi gli orrori di cui è circondata – nel film gli zombie, nella realtà la guerra, la criminalità, il degrado sociale…

L’ossessione del possesso

La drammaticità dell’ossessione per il possesso e il consumismo viene ancora più svelata nell’atto conclusivo.

I protagonisti vengono attaccati e devono difendersi, ma la lotta da nessuna delle due parti è per la sopravvivenza, ma piuttosto per, ancora una volta, una smania di possesso, che porta a delle scene veramente disturbanti…

…come i bikers che strappano gli anelli dalle mani degli zombie, l’ilarità quando si impossessano di soldi che ormai non hanno alcun valore e, soprattutto, la frase pronunciata da Stephen mentre punta il fucile contro gli intrusi:

It’s ours, we took it.

È nostro, lo abbiamo conquistato.

I protagonisti quindi sono incapaci di pensare lucidamente, del tutto dipendenti da questo mondo scintillante e pieno di false promesse, tanto che Peter dice esplicitamente di non volersene andare, e sceglie solo infine di seguire Fren, le cui parole riecheggiano dolorose per tutto il terzo atto:

What have we done to ourselves.

A che cosa ci siamo ridotti.