Il secondo tragico Fantozzi (1976) è il sequel del film del 1975 dedicato al Ragioniere, sempre interpretato da Paolo Villaggio.

Di cosa parla Il secondo tragico Fantozzi?

Come nel primo film, Fantozzi è protagonista di numerose disavventure a tratti surreali, ma che lo tengono sempre fermo alla base della catena alimentare…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Il secondo tragico Fantozzi?

In generale, sì.

Il secondo capitolo della saga fantozziana brilla principalmente per la famosa sequenza della Corazzata Potëmkin, rimanendo per il resto ancorato ad una comicità slapstick a tratti quasi ridondante, pur con qualche guizzo di genialità.

Insomma, Il secondo tragico Fantozzi è per me il punto di arrivo della saga, proprio per la sensazione che già qui vada a perdersi la – pur non centrale – vena satirica che l’aveva reso per me così interessante, riuscendo per il resto ad intrigarmi davvero poco.

Fondo

Come da prassi, Fantozzi si trova ai margini.

In questo caso però la condizione da lacchè dei superiori è il punto di partenza per una disperata scalata sociale, che si concretizza nel grande colpo di fortuna di essere scelto come accompagnatore del conte Semenzara, con cui si instaura un racconto forse meno scontato di quanto si potrebbe pensare.

Di fatto, Fantozzi – e, più in generale, la classe sociale che rappresenta – non può cominciare la propria scalata senza rinnegare quanto si è lasciato alle spalle, non potendo neanche presentare la sua vergognosa famiglia al borioso superiore, che la esclude immediatamente dalla scena.

E infine la sua fulminante carriera si riduce al diventare una marionetta alla mercé del capriccio dei potenti, così da scalare fin troppo celermente le vette dell’azienda, ma in una posizione di tale fragilità che basta un minimo passo falso per tornare alla condizione iniziale – se non peggio.

Un racconto quindi, seppur molto ironico, di un ascensore sociale bloccato, in cui le prospettive di crescita vengono promesse alla classe media, ma la stessa si trova infine bloccata in una condizione da cui non può evadere, in quanto il successo non è nelle mani di che se lo merita, ma di chi l’ha ereditato.

E ben lo dimostra la vicenda successiva.

Occasione

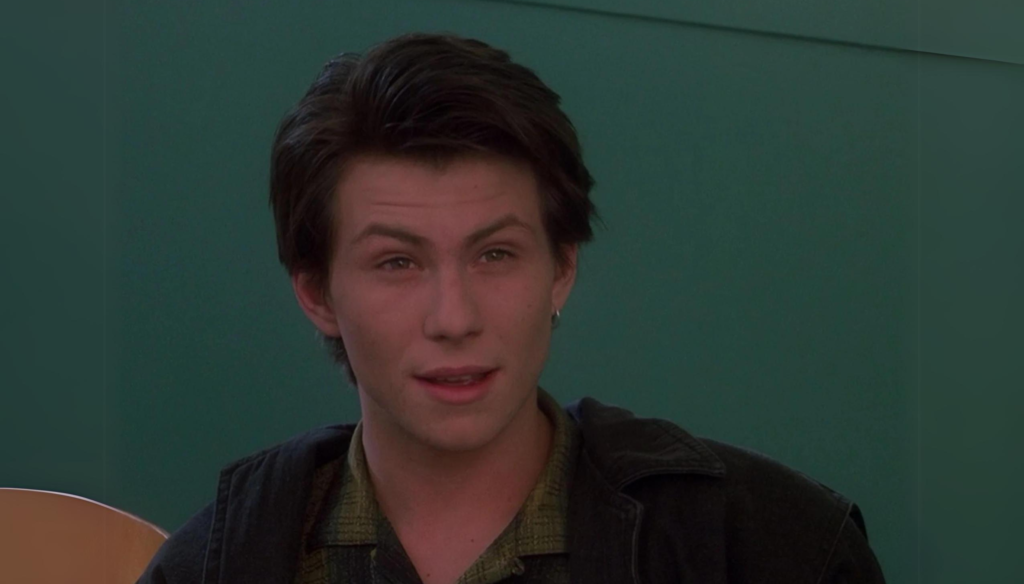

Ogni occasione che Fantozzi ha per brillare diventa invece ulteriore momento per ribadire la sua inadeguatezza.

Al di là della comicità molto spicciola di tutta la dinamica della Contessa Serbelloni, la stessa cela un’amarezza di fondo nell’osservare due personaggi così fuori posto come Felini e, soprattutto, come Fantozzi che si fanno largo in un panorama in cui non hanno i mezzi per emergere.

Anzi, sono loro stessi a farne le spese, come ben dimostra tutta la dinamica delle prostitute, con cui infine i due riescono, dopo molti tentativi, ad intrattenersi – una vittoria molto magra, in quanto le peggiori sul mercato – e finendo comunque per addossarsi tutti i costi.

Non dissimile dalla dinamica del Conte Semenzara è la fuga d’amore con la Signorina Silvani: pensando di approfittarsi dell’ira della donna davanti al tradimento del marito, Fantozzi si mette totalmente al suo servizio, sperando infine di poterla conquistare.

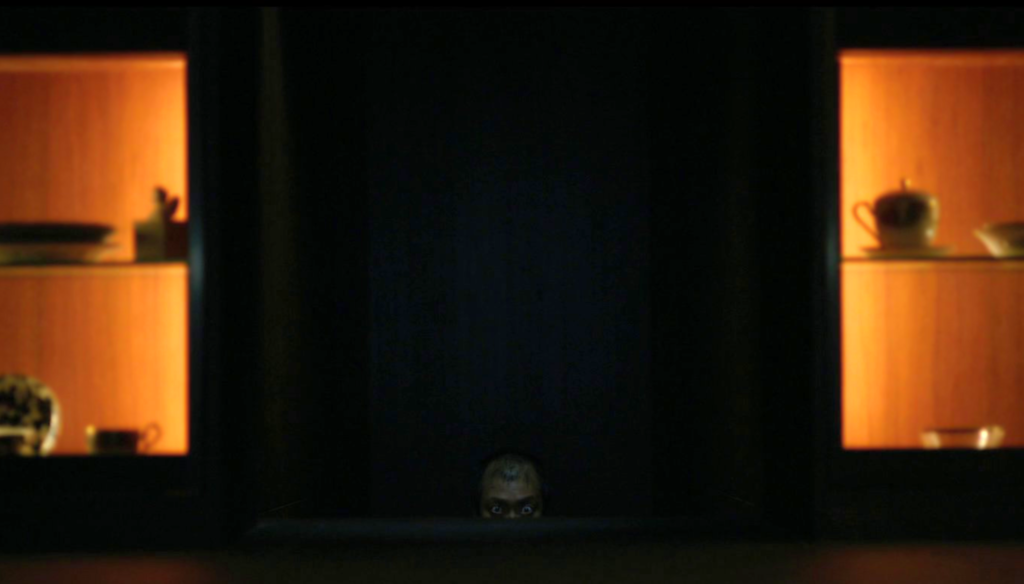

La dinamica in scena è di fatto la già nota comicità slapstick, ma nasconde un’amarezza di fondo mai veramente risolta, in cui il protagonista si ritrova infine ad origliare i velenosi commenti della Signorina Silvani con il marito, in cui indirettamente ribadisce che il suo riscatto sociale è davvero impossibile.

E infatti anche quando ci si prova…

Ribellione

La sequenza della Corazzata Potëmkin è brillante quanto dissacrante.

Per comprendere l’ironia amara della scena, è bene ricordare che il mediometraggio in questione altro non era che uno strumento di propaganda, in cui si raccontavano le eroiche gesta del popolo che, dopo secoli di sottomissione agli zar, dava infine avvio alla Rivoluzione Comunista.

Per questo il paradosso è così piccato: un film che comunque dovrebbe parlare del riscatto del proletariato, diventa vezzo per la borghesia, rappresentata dal Professor Guidobaldo, che obbliga i suoi sottoposti ad una visione che, nonostante non siano in grado di comprendere, diventa paradossalmente il motivo della loro rivolta.

E, in questo senso, la dinamica in scena ha due significati.

Da una parte denunciare, seppur simpaticamente, i limitati orizzonti culturali della nuova classe media, che passa da un’opera comunque di grande valore artistico alle peggiori commedie erotiche con cui torturano il proprio oppressore.

Infatti la vera amarezza della scena è constatare che il ruolo da capopolo di Fantozzi non sia altro che un fuoco di paglia, tanto che gli basta poco per tornare ad essere – come d’altronde nel finale del primo film – un vezzo per l’alta borghesia che ne fa uso a suo piacimento…

…perdendo infine persino la sua forma umana per diventare prima un branzino e, infine, un umile parafulmine.