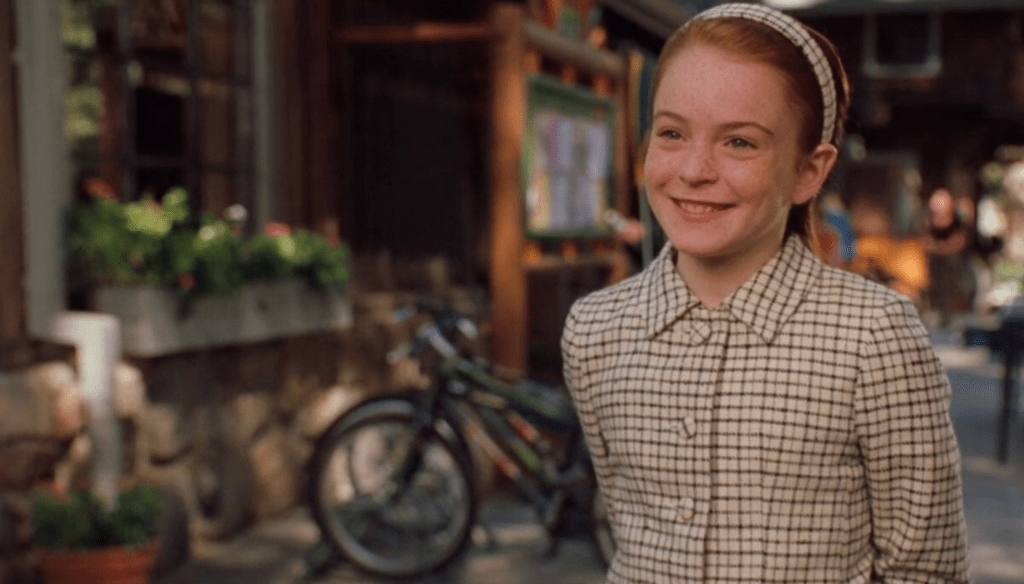

Juno (2007) di Jason Reitman è uno dei più importanti cult adolescenziali dei primi Anni Duemila, che fra l’altro lanciò Elliot Page come attore.

A fronte di un budget piuttosto contenuto – appena 6.5 milioni di dollari – fu un grande successo commerciale: 232 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di cosa parla Juno?

Juno è una ragazzina di 16 anni che si trova davanti ad un problema molto più grande di lei…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Juno?

Dipende.

Juno è un film che terrei il più possibile lontano da bambini e adolescenti: è difficile quantificare quanto questo prodotto sia diseducativo e totalmente fuori dal tempo – anche se rappresentativo di aree politiche ancora molto reali…

Se siete abbastanza grandi da guardarlo con un occhio critico e volete immergervi in un prodotto che è la rappresentazione di tutto quello che c’era – e c’è tutt’ora – di sbagliato nella concezione del corpo femminile, sarà una bella avventura…

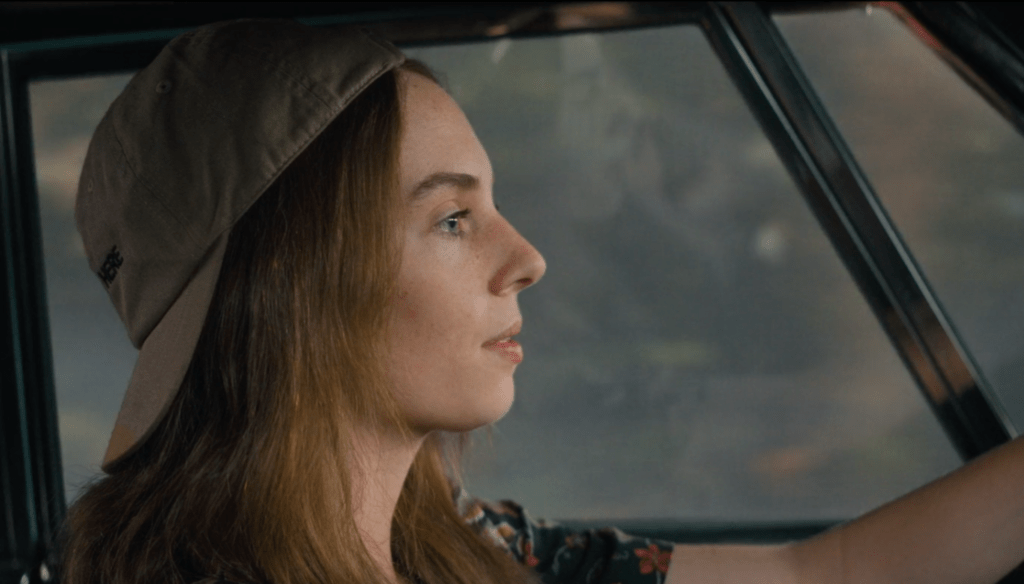

Una ragazza diversa

Juno è una ragazza diversa.

Questo concetto viene riproposto in innumerevoli momenti del film, sia in senso positivo che negativo, ma andando a rincorrere un ideale incredibilmente popolare nei teen movie del periodo: dividere le donne in figure di serie A e di serie B.

Solitamente la protagonista femminile in questo tipo di prodotti viene premiata proprio per la sua diversità dal resto delle ragazze così superficiali, insipide e che inseguono le mode del momento, oltre ad essere molto spesso fin troppo sessualmente attive – per non dire altro…

La protagonista e il film stesso si nutrono profondamente di questo ideale, andando anzi ad elevare ancora di più il suo personaggio così tanto altruista e che, secondo la morale della pellicola, ha fatto la scelta che nessuna ragazza avrebbe fatto – e quella più giusta.

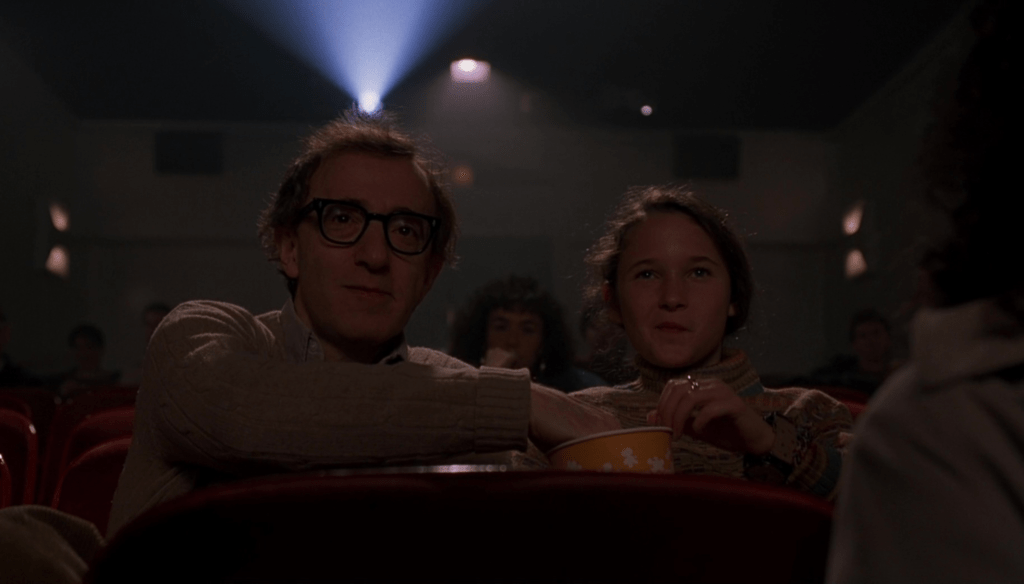

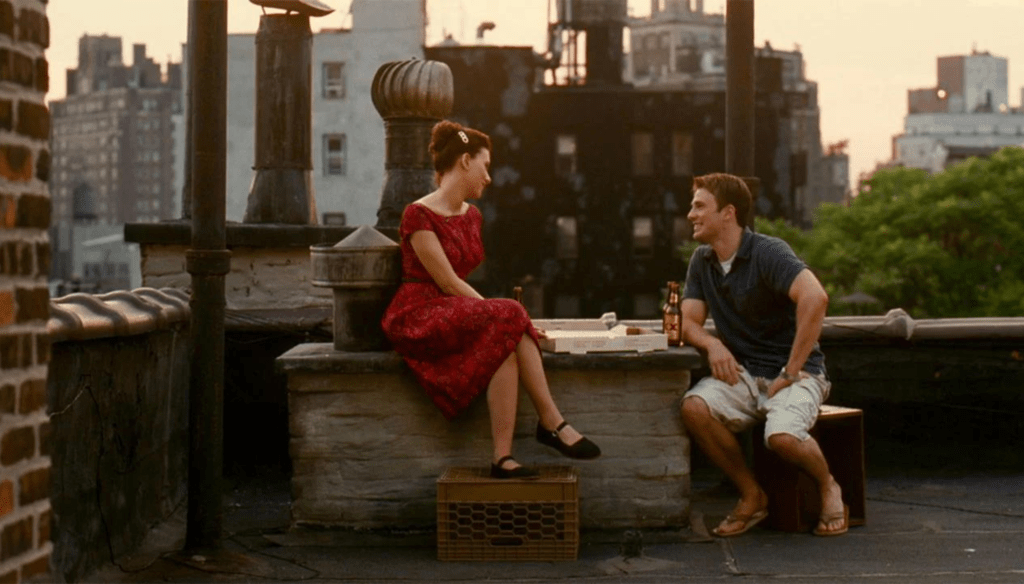

Il sesso meccanico

Ancora più problematica è la rappresentazione del sesso.

Per quanto Juno dica che l’intercorso con Becker sia stato fantastico, la scena e i personaggi raccontano invece tutt’altro: la messinscena è nient’altro che la rappresentazione del sogno erotico maschile, della ragazza pronta a soddisfarlo, senza aver avuto bisogno di alcun preliminare…

… e non è un caso che si mostri il piacere di Becker, ma mai quello di Juno.

Ma il racconto del sesso da parte degli adulti è anche peggiore.

Nello specifico, Brenda spiega come gli adolescenti facciano sesso perché si annoiano, tenendo nello specifico a sottolineare che il rapporto con Becker è stata un’idea di Juno: una ragazza che va quindi colpevolizzata, e che deve portare fino alla fine i risultati della sua colpa, per riuscire a trarne qualcosa di buono.

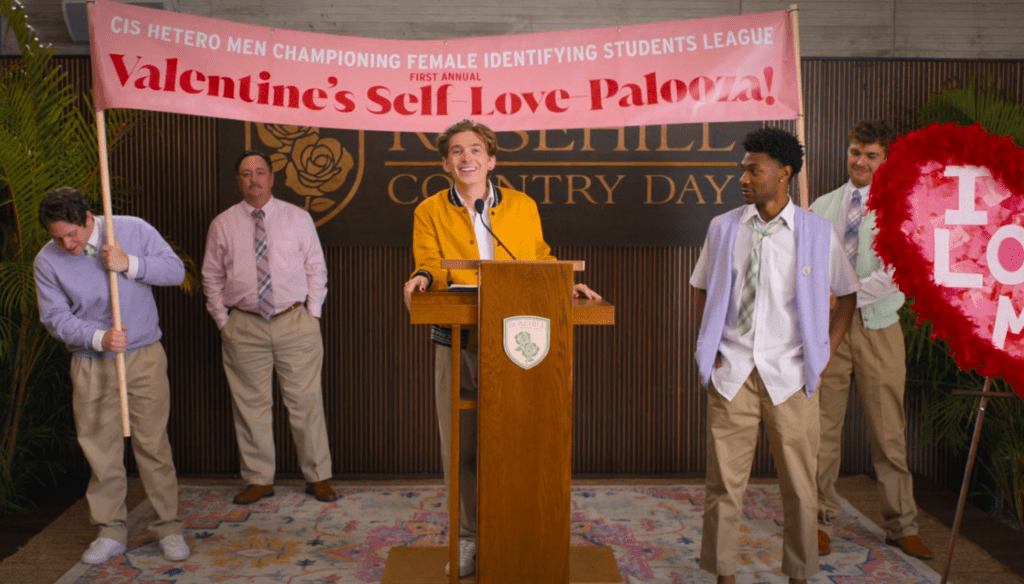

La comunità ostile

La radice del problema va ricercata negli adulti, e in generale in tutta la comunità di cui Juno fa parte.

Anzitutto, è particolarmente problematica la rappresentazione di Woman Now, che dovrebbe essere un luogo che, come dice la stessa Juno, aiuta le donne, ma che invece nella realtà del film, le umilia, come ben raccontato dal modo in cui la ragazza al welcome desk si rivolge a Juno:

We need to know about every score and every sore

Devi metterci ogni scopata e malattia beccata.

Questo scambio ha, di fatto, due principali obbiettivi: anzitutto, raccontare questi luoghi come dei covi di donne con una sessualità esplosiva e quindi condannabile, financo disgustosa – in questo senso, lo scambio sui preservativi è tutto un programma.

Oltre a questo, questi luoghi, che dovrebbero appunto aiutare le donne, in realtà non sono per nulla accoglienti, anzi, sono degli spazi ostili, dove le donne dovranno far presente di tutta la loro vergognosa vita sessuale.

Al contrario, Brenda e soprattutto Vanessa sono figure materne e accoglienti, capaci di chiudere un occhio sulla cattiva condotta della protagonista, premiandola proprio per il suo essere così altruista nel portare avanti questo miracolo divino.

La ciliegina sulla torta è Su-chin, la ragazza che Juno incontra davanti a Woman Now, che si fa portatrice di una retorica propria dei movimenti antiabortisti: i bambini che le donne abortiscono soffrono, e sono già molto più formati di quanto si creda.

Non penso di dover spiegare quanto queste argomentazioni siano deliranti, nonchè puro terrorismo psicologico.

Ma Juno è ancora più un fallimento della sua comunità perché la stessa non è stata in grado di fornirle un’adeguata educazione sessuale, che le permettesse in primo luogo di non vivere l’esperienza sessuale come un’alternativa alla noia, e che le insegnasse in particolare il misterioso concetto di sesso protetto.

Un figlio a tutti i costi

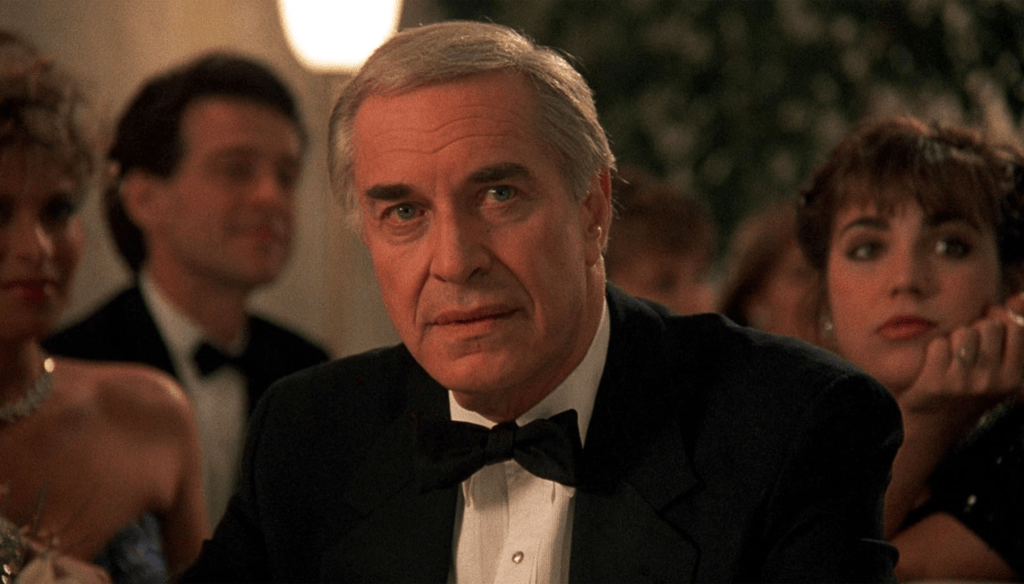

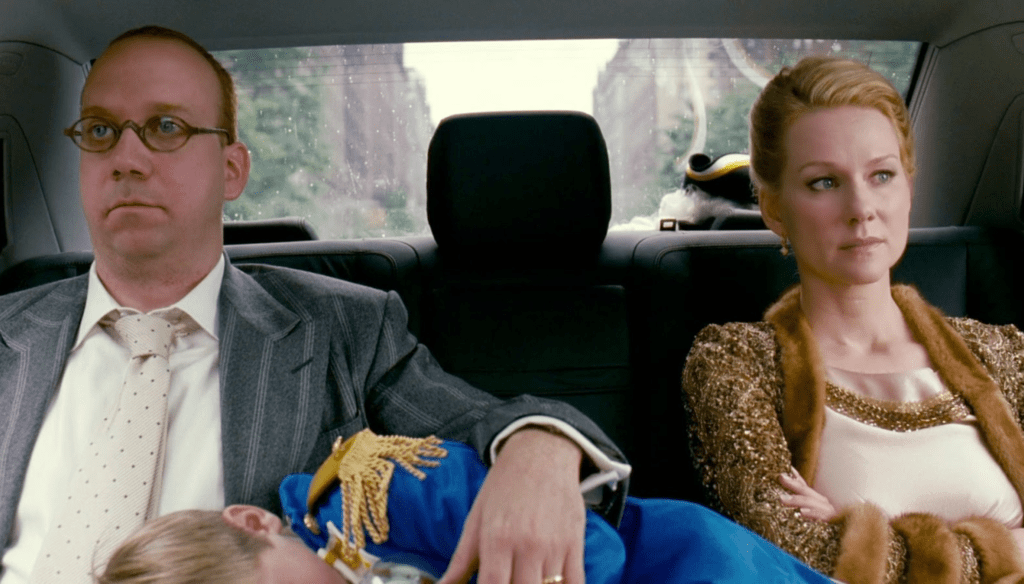

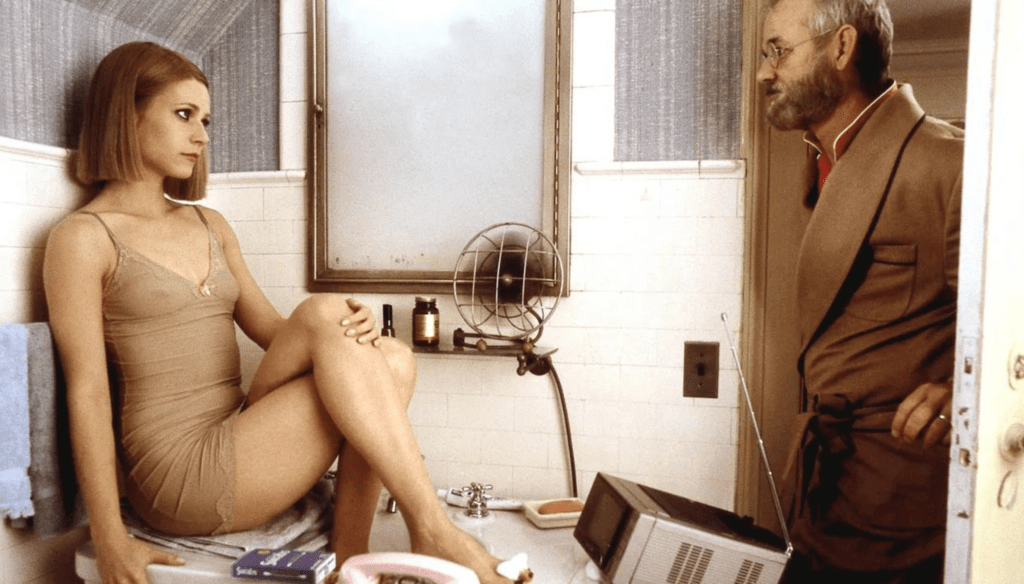

La rappresentazione del rapporto fra Vanessa e Mark è terrificante su più livelli.

Anzitutto per Mark, che non solo si mostra totalmente indifferente per tutta la dinamica della nuova famiglia, ma al contempo è anche un adulto incapace di crescere e maturare, del tutto ancorato all’immaginario adolescenziale.

Ovviamente l’elemento peggiore è come uomo di quasi quarant’anni intraprenda una relazione con una sedicenne, evidentemente cercando di essergli molto più che un amico, anzi sottintendendo di voler lasciare Vanessa per intraprendere un rapporto con lei…

Ma neanche Vanessa è molto meglio.

Ovviamente per il film il suo personaggio è quasi una donna angelica, il cui unico obbiettivo è diventare madre – non a caso, non sappiamo se abbia un lavoro e quale sia – e che celebra e santifica la gravidanza e la maternità come esperienze a prescindere splendide e imperdibili.

Ma se guardiamo più cinicamente il suo personaggio, sotto quest’aurea mariana intravediamo una maniaca del controllo, che si è costruita un matrimonio su misura, con un compagno che evidentemente – e anche legittimamente – ha altri interessi nella vita oltre all’essere un padre.

L’unica speranza è che sia una migliore come madre che come una compagna…

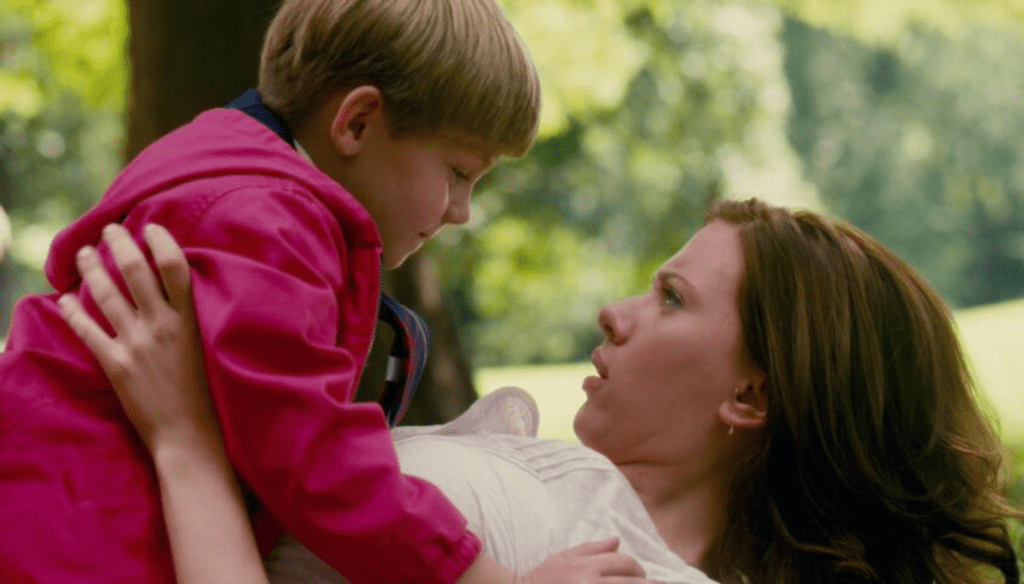

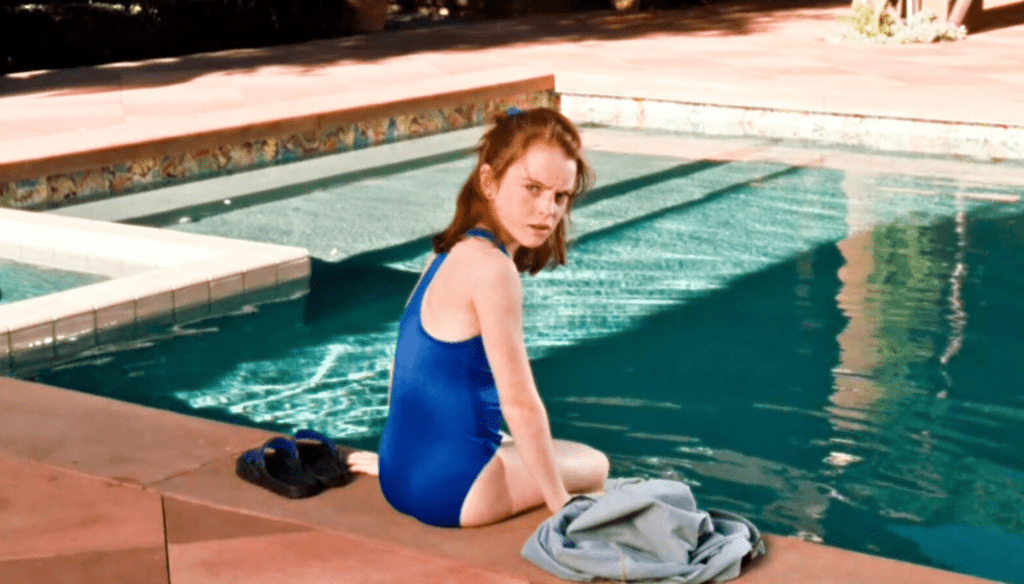

La gravidanza idilliaca

Dei genitori giudiziosi avrebbero accompagnato la figlia verso la scelta più giusta per la sua età, e soprattutto per il suo reale desiderio.

Infatti, è veramente grottesco quanto Juno insista sul fatto di quanto non voglia quel figlio: non quindi una donna effettivamente altruista, ma piuttosto un’adolescente che – anche comprensibilmente – vuole togliersi un peso.

Ma, di fatto, Juno è il sogno di ogni antiabortista.

Un discorso che viene spesso proposto per dissuadere le ragazzine ad abortire è l’idea di tenere il bambino e darlo in adozione – esattamente quello che succede nel film – del tutto ignorando cosa significa per una donna – soprattutto una giovane donna – affrontare una gravidanza.

E infatti nel film fondamentalmente non vediamo mai alcun problema fisico o psicologico che la protagonista deve affrontare, ma al più i suoi turbamenti legati al rapporto tossico dei genitori adottivi, e a come Juno sia una martire a portare avanti la gravidanza, nonostante tutti le parlino dietro…

…elemento che, nei fatti, non viene mai mostrato.

Ed è tanto più semplice raccontare come Juno si disinteressi totalmente del bambino nato, lasciandole alle amorevoli cure di Vanessa, con una dinamica che sfiora la depressione post-partum, ma che viene portata in scena come una conclusione ideale.

Infatti, l’amore e la vita hanno trionfato.