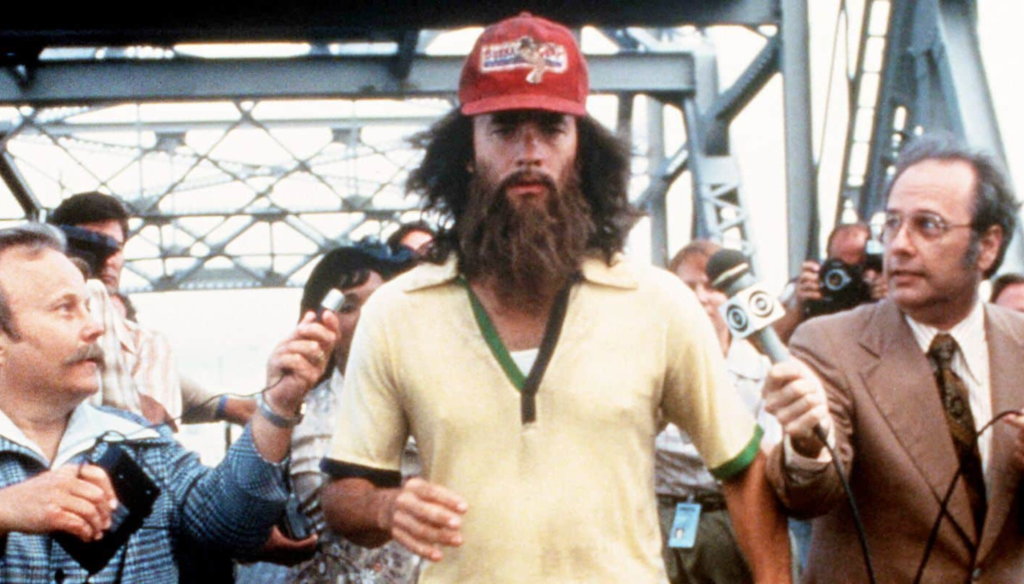

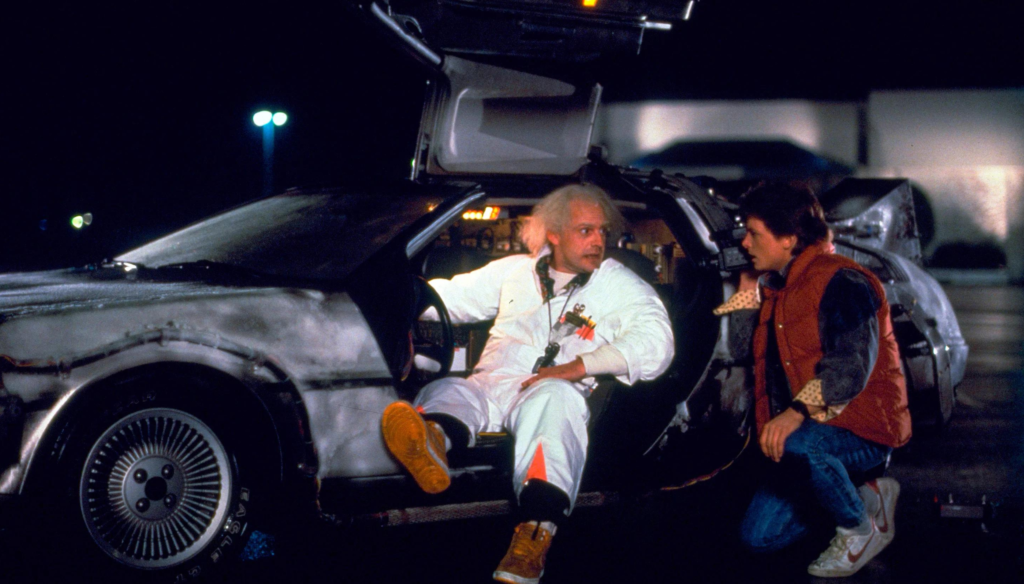

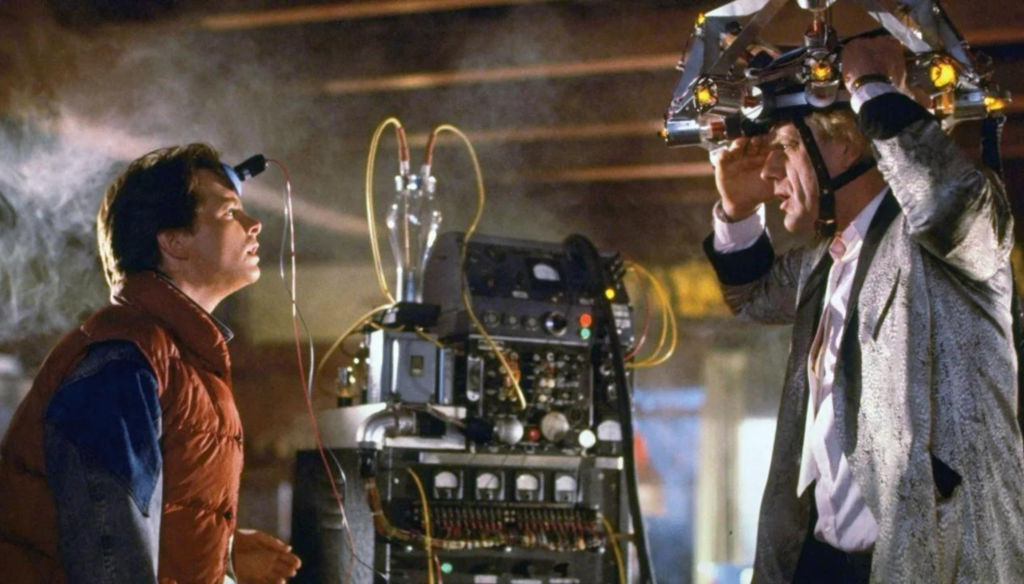

Prova a prendermi (2002) è uno spy-movie firmato da Steven Spielberg con un terzetto di attori d’eccezione: Tom Hanks, Christopher Walken e un giovane Leonardo di Caprio.

A fronte di un budget abbastanza contenuto – 52 milioni di dollari – fu un ottimo successo commerciale, con 408 milioni di dollari di incasso.

Di cosa parla Prova a prendermi?

New York, 1964. Frank è un giovane studente con una certa passione per il role play…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Prova a prendermi?

Assolutamente sì.

Prova a prendermi è una piacevolissima spy-story con un cast di grandi talenti, fra cui spicca un brillante Leonardo di Caprio, che già qui dimostrava le sue incredibili capacità recitative, tanto da riuscire a portare in scena un personaggio estremamente complesso e variegato.

Personalmente ho anche apprezzato che, a differenza del poco successivo The Terminal (2004), in questo caso il film non si perde in un buonismo un po’ fine a sé stesso, non mancando comunque di un finale estremamente appagante.

Insomma, da vedere.

Orme

Le tendenze criminali di Frank sono ereditarie.

Il ragazzo ha passato tutta la sua vita ad osservare, anzi ad essere coinvolto nelle truffe del padre, apprendendo un insegnamento fondamentale: l’apparenza e la convinzione sono la chiave del successo di ogni con artist.

E se si aggiunge la lusinghiera corruzione…

Un gioco che prosegue finché non è il figlio stesso a volersi mettere in gioco, in maniera così brillante e convincente da riuscire a condurre una settimana intera come insegnante, arrivando persino ad organizzare un viaggio scolastico…

Una scelta che dovrebbe essere durante punita dal padre, ma che invece viene promossa con una risata condivisa.

Ma Frank è cieco di fronte a tutto il resto.

Persecuzione

Nonostante Frank Senior si sente come il topo furbo che è riuscito a gabbare il sistema…

…in realtà è affogato nello stesso.

Questa sua passione per le truffe lo porta infatti a distruggere dall’interno la sua famiglia, a vivere sostanzialmente perseguitato dall’IRS, e, soprattutto, a passare un’errata convinzione al figlio, che sente come di poter riscattare la memoria del padre con una truffa nuova di zecca.

Ma il giovane protagonista è ancora più ingenuamente miope davanti alla sensazione del padre di essere costantemente osservato, controllato, di non poter vivere serenamente neanche il regalo di un figlio per paura di essere messo dietro le sbarre…

Ruolo

Per interpretare un personaggio, la preparazione è fondamentale.

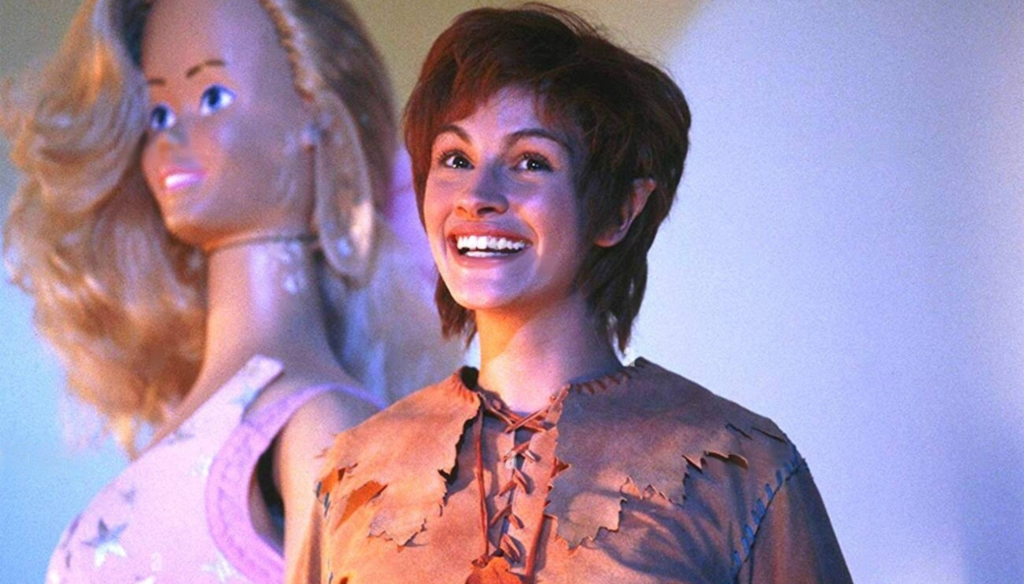

Frank si destreggia fra un ampio di ventaglio di ruoli primari e secondari, accettando persino situazioni di estremo disagio – assolutamente fondamentali ai fini narrativi per raccontare anche le debolezze di un protagonista apparentemente così infallibile.

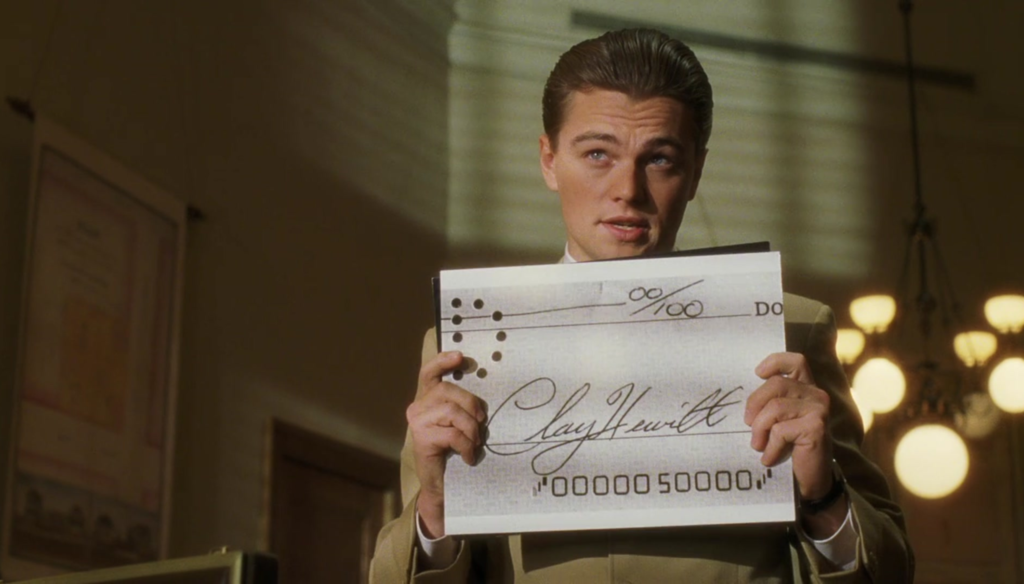

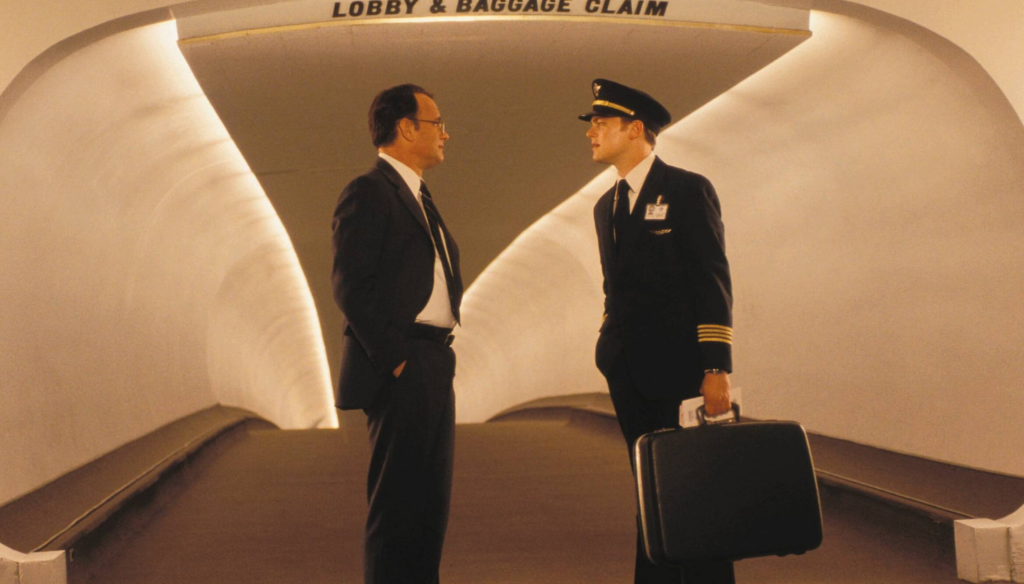

Così comincia con un’importante ricerca sul campo, che lo porta a farsi raccontare da personaggi totalmente ignari tutte le informazioni necessarie per poter prendere parte al primo ruolo – il pilota – scoprendo ogni volta nuovi modi per riscattare assegni sempre più importanti.

Ma se la mascherata del pilota è tutto sommato moralmente innocua, altro discorso è quando il protagonista si finge dottore per farsi assumere in ospedale, in realtà usando la sua posizione come un trampolino per sistemarsi con un matrimonio di comodo.

E, proprio a quel punto, la facciata comincia a cadere a pezzi.

Maschera

Carl è l’unico vero amico del protagonista.

Nonostante infatti cerchi costantemente di mostrarsi circondato da belle donne e da uomini che vorrebbero essere al suo posto, in realtà Frank è un individuo estremamente solo, che non può parlare realmente con nessuno dei suoi veri sentimenti e delle sue paure.

Per questo l’agente dell’FBI, inizialmente gabbato da un inganno assolutamente improvvisato – basato sempre sulla distrazione creata al momento giusto, andando a scavare i più profondi sentimenti e preoccupazioni di chi ha davanti…

…è l’unico che riesce davvero ad inquadrare il protagonista, l’unico che conosce la sua vera faccia, ed anche l’unico interlocutore a cui Frank si rivolge quando si sente del tutto abbandonato a sé stesso, nonostante così si metta costantemente in pericolo…

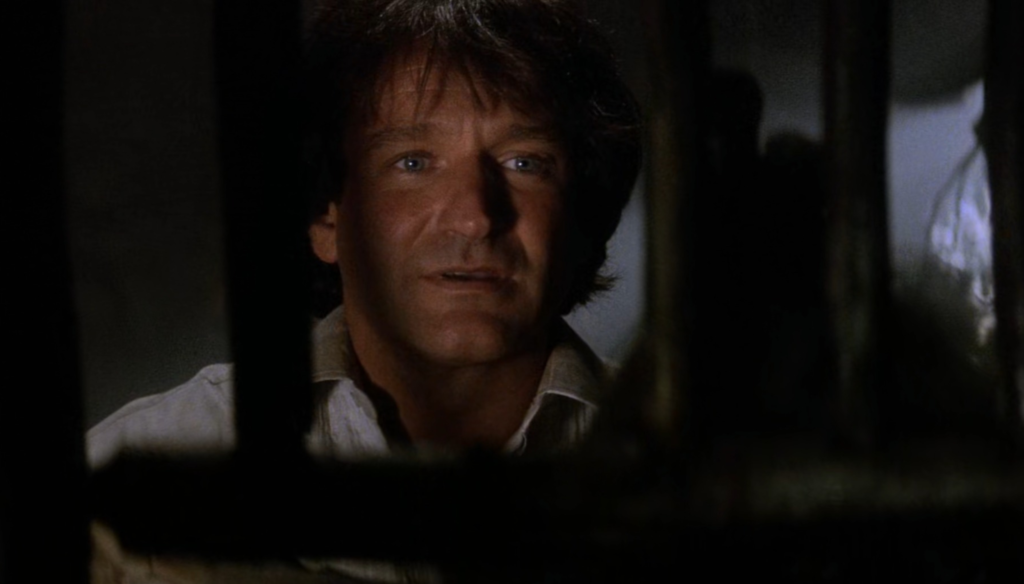

Prigione

Fino agli ultimi momenti, Frank deve scegliere fra l’essere braccato o l’essere rinchiuso.

E il concetto di prigione nel suo caso è piuttosto ampio.

La galera è sia quella fisica – in Europa o negli Stati Uniti – sia quella provvisoria – l’aereo – sia, infine, gli uffici dell’FBI in cui è costretto a lavorare finché lo stesso Carl non deciderà diversamente – in una condizione che, per quanto molto vantaggiosa, gli appare estremamente angosciante.

In ogni occasione, anche quelle più improbabili e già perse in partenza, Frank tenta comunque la fuga – in particolare dall’aereo, riuscendo a svitare il gabinetto e sfilarsi da sotto al velivolo che sta atterrando…

Per questo nel finale Carl capisce che deve cambiare tattica.

Avendo ormai compreso che, pur dopo quattro anni, Frank sta cercando ancora un’occasione per scappare, l’agente lo intercetta solamente per ricordargli a cosa sta andando incontro – la prigione o una vita come quella del padre, braccato e paranoico – per poi lasciargli la libertà di scelta.

Così una perfetta regia ci accompagna verso un finale che riesce a tenere con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto, mostrando infine un Frank che è finalmente riuscito ad essere in pace con sé stesso e ad accettare una vita forse meno eccitante, ma certamente più serena.