Crimini e misfatti (1989) è una delle prime pellicole in cui Woody Allen, fra la commedia e il dramma, spazia in riflessioni esistenziali e metanarrative.

A fronte di un budget medio – 19 milioni di dollari, circa 46 oggi – fu un pesante flop al botteghino, con un incasso che fu quasi pari alle spese di produzione.

Di cosa parla Crimini e misfatti?

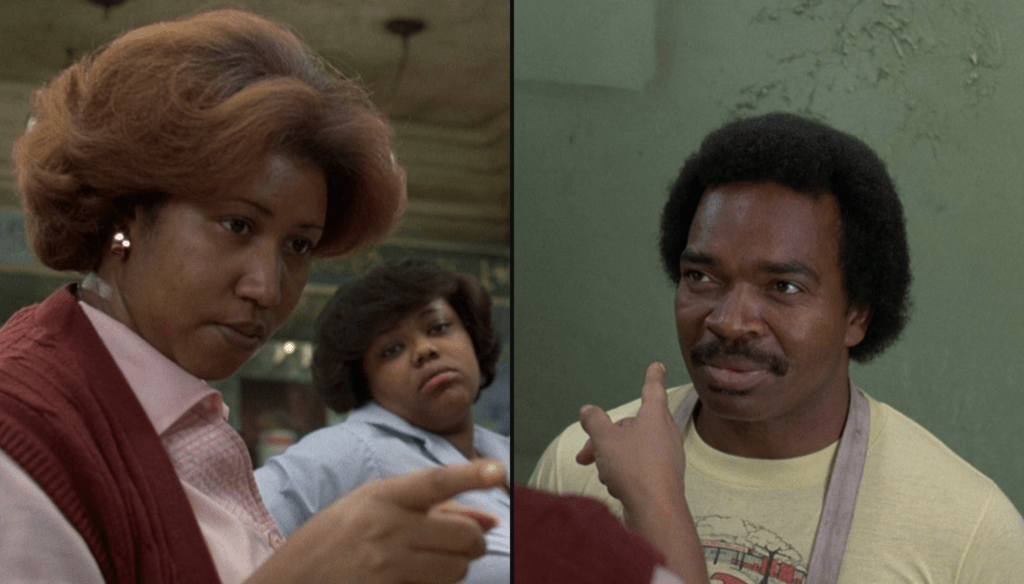

La pellicola segue due storie parallele e collegate in maniera piuttosto peculiare: da una parte Cliff Stern, un regista di documentari che vive di sogni, e dall’altra Judah Rosenthal, un dottore di successo ma con un oscuro segreto…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Crimini e misfatti?

In generale, sì.

Per quanto sia nel complesso una visione piacevole e anche genuinamente divertente, Crimini e misfatti rappresenta un tentativo a mio parare ancora acerbo di accostare all’interno della stessa pellicola una profonda tematica esistenziale alla tipica comicità di Woody Allen.

Ne risulta una riflessione esistenziale, metanarrativa, che anticipa il più riuscito Match point (2005) e che tenta ancora una volta di mischiare il dramma con la commedia – una sperimentazione che avrà il suo picco in Melinda e Melinda (2004) – in con un prodotto non del tutto riuscito.

Il dramma invisibile

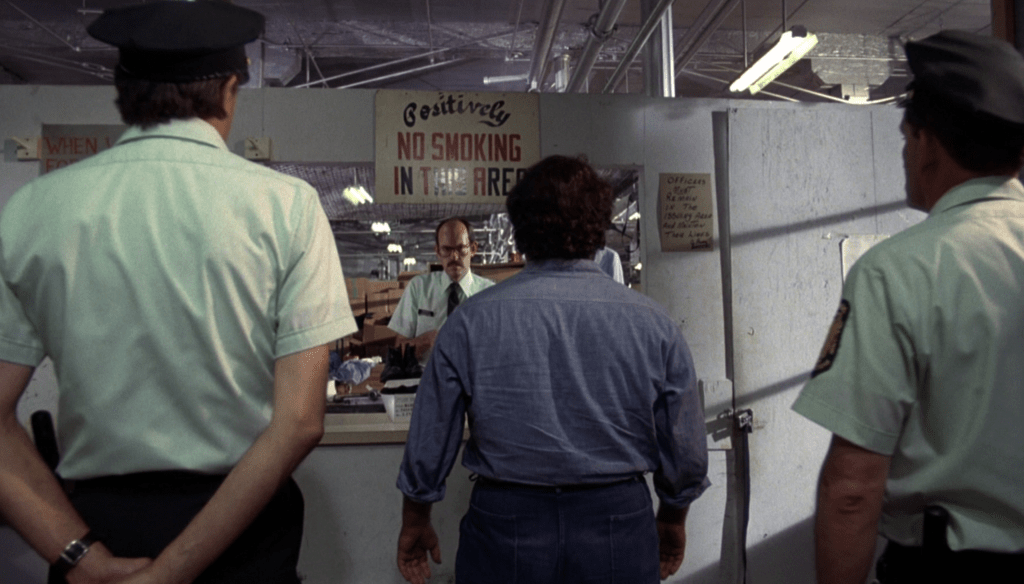

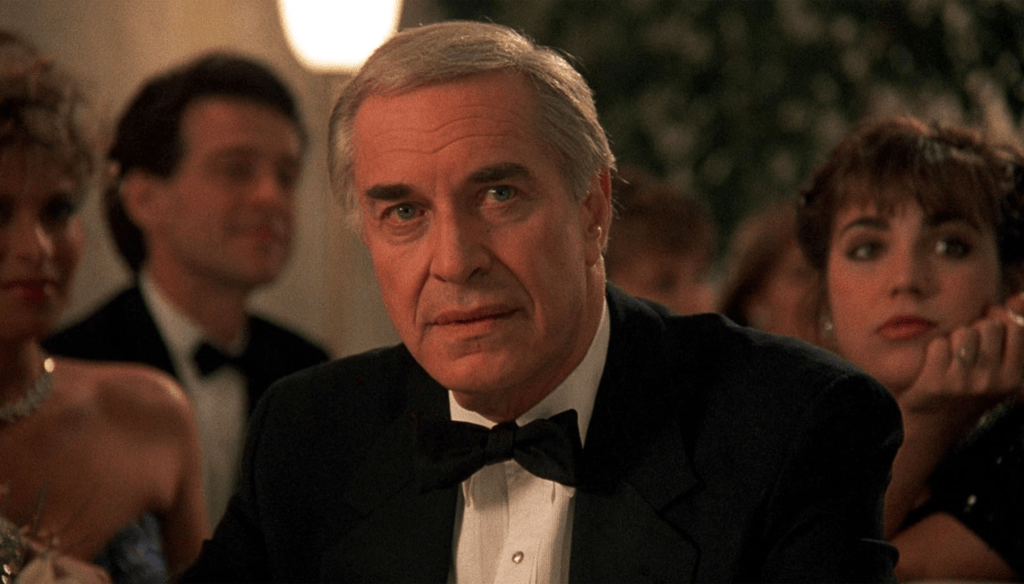

In un clima festoso e apparentemente confortante, un angoscioso flashback ci svela l’oscuro segreto del protagonista.

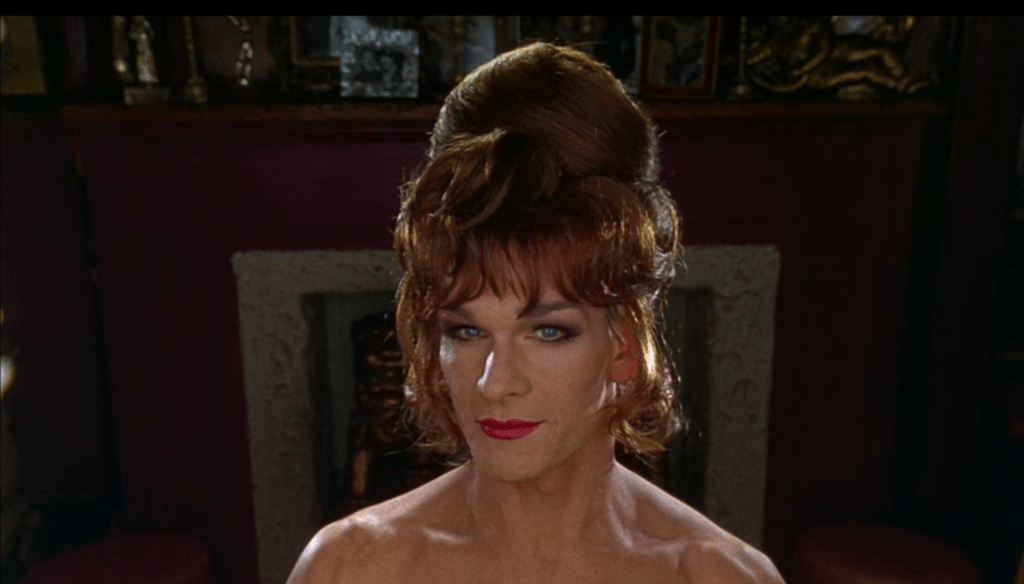

Parte così un inseguimento alla scheggia impazzita, a quella donna così isterica e incontrollabile che potrebbe non solo distruggere la vita matrimoniale di Judah – omen, nomen – ma anche la sua credibilità sociale.

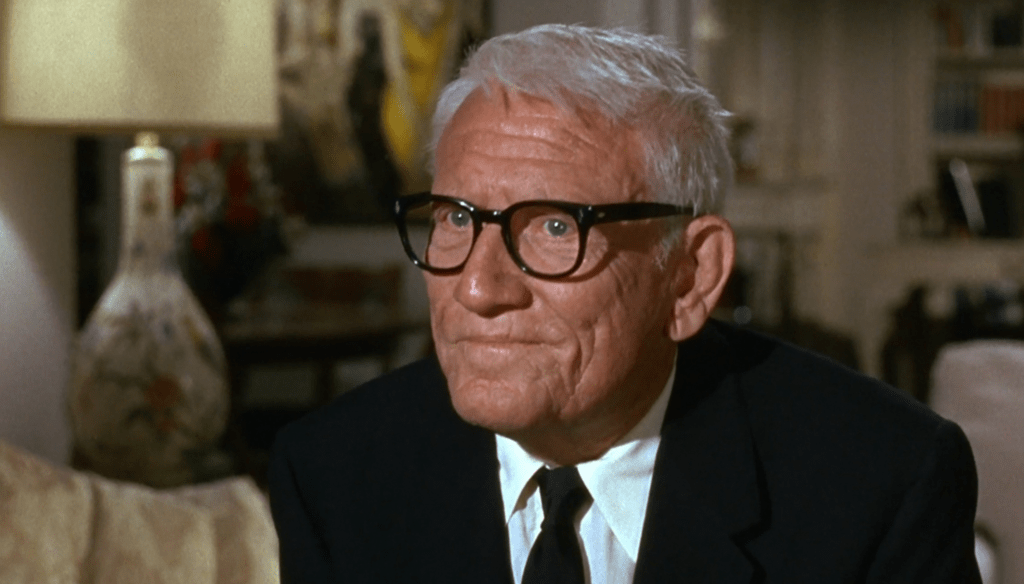

Con questa vicenda dai risvolti quasi thriller, Crimini e misfatti racconta anzitutto un dramma esistenziale legato ad un personaggio di successo e con una vita apparentemente desiderabile, in realtà con diversi scheletri nell’armadio.

Ma il peggio deve ancora arrivare.

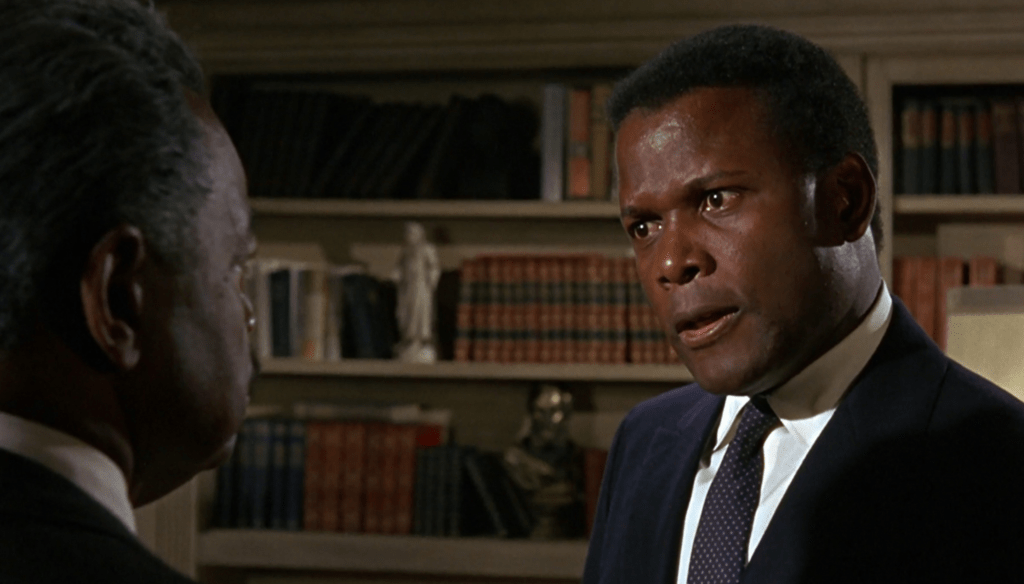

La ricercata colpevolezza

L’uccisione della donna appare quasi inevitabile.

Ma è la stessa a far intraprendere al protagonista un’angosciosa riflessione sulla colpa e sulla punizione, andando anche a ripercorrere l’educazione religiosa che l’aveva convinto che ad un crimine seguisse sempre un giusto castigo.

Proprio per questa convinzione Judah – in una dinamica che per certi versi mi ha ricordato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) – sembra quasi che voglia farsi scoprire, rischiando più volta di rovinare un piano dall’ideazione praticamente perfetta.

Cinema e religione

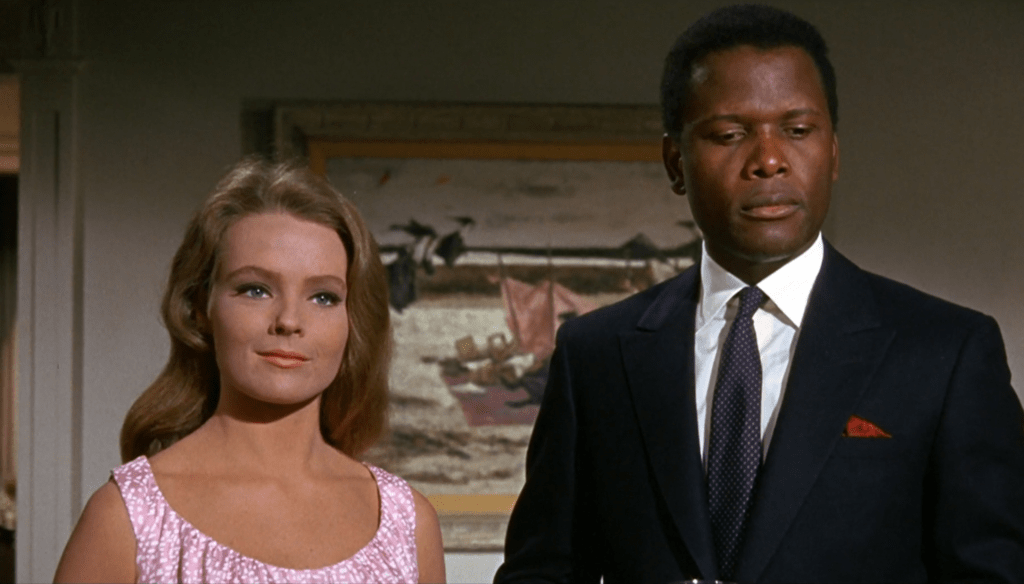

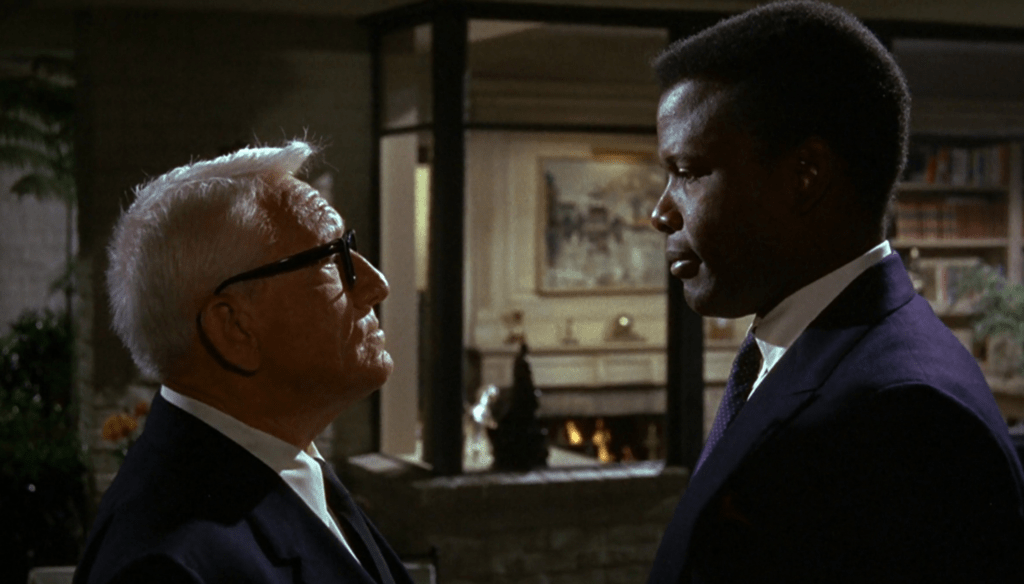

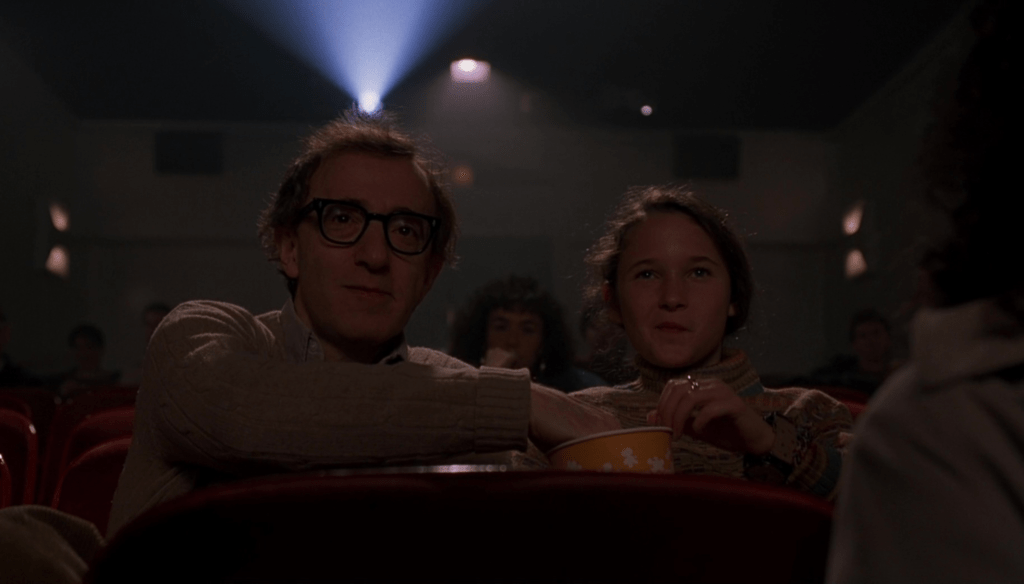

La storia di Cliff viaggia parallela a quella di Judah.

Il collegamento più immediato è la totale simmetria fra i due drammi: come Judah tempo prima, anche il personaggio di Allen si trova invischiato in una storia amorosa e adultera che sembrerebbe risolutiva del suo insoddisfacente matrimonio.

Se questa tematica di per sé non è niente di nuovo per la produzione di questo regista, il collegamento più interessante è quello metanarrativo.

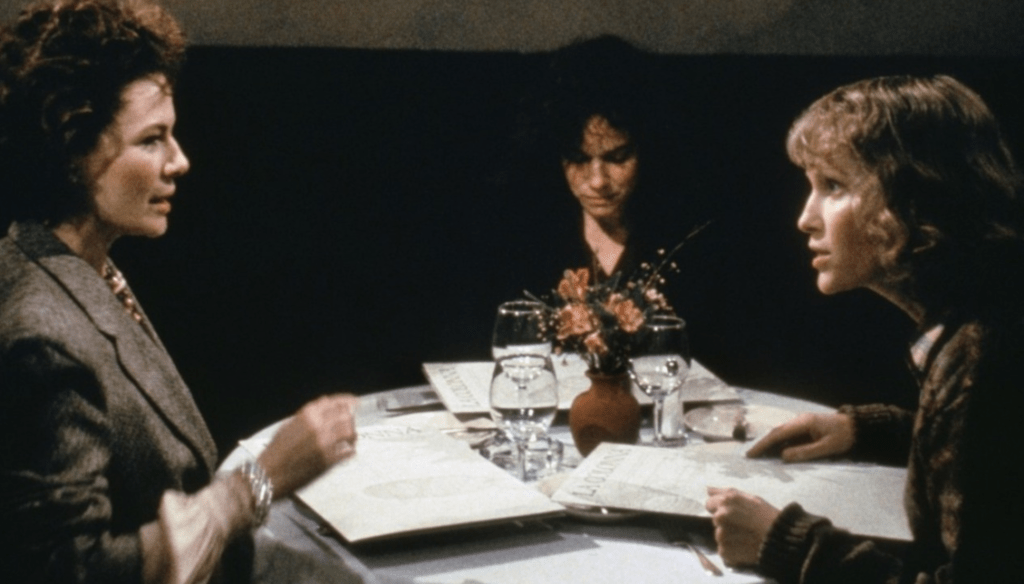

Per quanto i due personaggi non si conoscano fino alla fine, in realtà Cliff vede la storia di Judah grazie ai diversi titoli che visiona con la nipote durante la pellicola – in ordine, Il signore e la signora Smith (1941), Il fuorilegge (1942), Happy Go Lucky (1943) e L’ultimo gangster (1937).

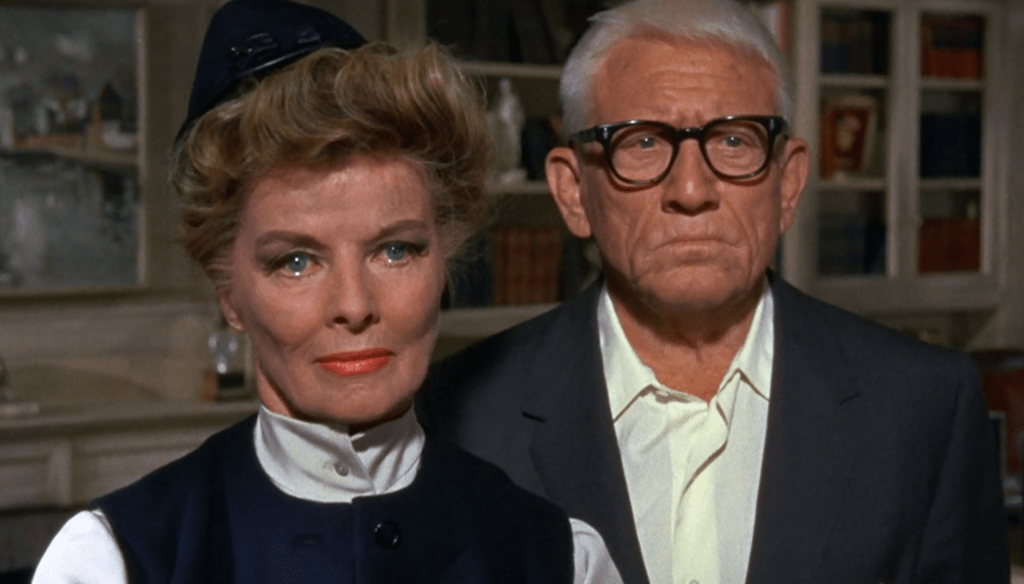

Per questo l’incontro finale è fondamentale.

In un’amara riflessione, Judah racconta a Cliff il suo dramma personale nell’essere colpevole, ma non punito, andando quindi a vanificare tutte le sicurezze morali che avevano definito la sua vita fino a quel punto.

E, proprio davanti alla replica di Cliff, che cerca di ricondurre la storia a degli stilemi narrativi fittizi e cinematografici, l’altro gli ricorda che la realtà – purtroppo – funziona diversamente, e non è possibile avere sempre un finale positivo, o anche solo soddisfacente.

In questo modo, anche se indirettamente, il personaggio di Woody Allen si rende conto che le sue convinzioni per cui Halley non avrebbe mai premiato il borioso e insopportabile Lester, in realtà si sono rivelate illusorie e derivanti proprio dai film che tanto amava, distrutte davanti alla più amara realtà che ha dovuto sopportare.