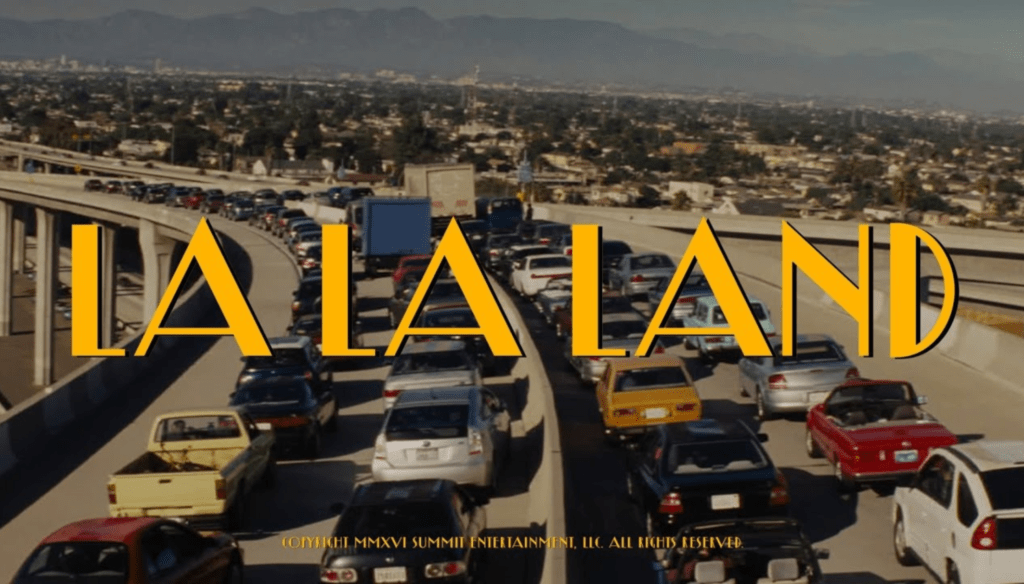

La La Land (2016) è il terzo film di Damien Chazelle, nonché la pellicola che l’ha portato al successo presso il grande pubblico, aggiudicandosi moltissimi premi, fra cui la Coppa Volpi per Emma Stone e sei premi Oscar.

A fronte di un budget medio – 30 milioni – è stato un enorme successo: 447 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di cosa parla La La Land?

Mia e Sebastian sono due giovani sognatori che cercano di sfondare in un contesto molto competitivo come quello di Los Angeles, perdendosi in bellissimi sogni da musical che contrastano con la più triste realtà…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere La La Land?

Assolutamente sì.

La La Land è una delle più incredibili sperimentazioni artistiche e cinematografiche degli ultimi anni, che riesce a raccontare una decostruzione e, di fatto, una distruzione di un genere su diversi livelli: fotografia, messinscena, metanarrativa.

Quando si dice che Chazelle ha avuto il suo picco troppo presto, io rispondo che questa pellicola è stata il primo passo di un percorso incredibile di riflessione sui generi e sul cinema, sulla realtà e sul sogno, con un’evoluzione altrettanto interessante in Babylon (2022).

Non un musical, non un anti-musical, ma una sperimentazione imperdibile.

La falsa partenza

L’incipit di La La Land ci racconta già tutto della visione di Chazelle.

In un contesto molto urbano e reale, la scena esplode improvvisamente in un rocambolesco numero musicale, con la classica canzone introduttiva e positiva del più classico dei musical, ma che in realtà suggerisce fin da subito il sottotesto (neanche tanto sotteso) metanarrativo del film.

In particolare, è interessante osservare uno specifico passaggio della canzone:

Summer Sunday nights

We’d sink into our seats

Right as they dimmed out all the lights

The Technicolor world made out

of music and machine

It called me to be on that screen

And live inside its sheen

La sera delle domeniche d'estate

Sprofondiamo nelle nostre poltroncine

Appena spengono tutte le luci

Quel mondo di Technicolor fatto

di musica e macchina

Mi ha invitato a stare su quello schermo

e a vivere nella sua lucentezza

Questi pochi versi raccontano il desiderio del protagonista della canzone di far parte di quel mondo Technicolor fatto di musica, ovvero il mondo del musical, facendo riferimento in particolare alle opere prodotte fra gli Anni Venti e Cinquanta – in cui la tecnica del Technicolor fece la sua fortuna.

Per il resto la canzone anticipa proprio il percorso dei protagonisti – il più classico per il genere: partire con nulla (without a nickel to my name), cercando di raggiungere il successo (I’m reaching for the heights), pur andando incontro a diversi ostacoli (and even when the answer’s no / or when my money’s running low).

E, nonostante tutto, il protagonista della canzone conclude dicendo insistentemente It’s another sunny day: è un altro giorno di sole, è un altro giorno positivo, niente mi può fermare dall’inseguire il mio sogno.

Ma è un falso inizio.

L’altro inizio

Il vero inizio della storia è quando i protagonisti effettivamente entrano in scena, dopo essere rimasti ai margini per tutto il numero musicale d’apertura.

Ma la prima apparizione di Mia è ancora ingannevole.

In prima battuta sembra che la ragazza stia parlando al telefono, ma subito dopo scopriamo che in realtà sta ripassando le battute per il provino. La rivelazione dell’inganno è sottolineata dall’improvviso colpo di clacson di Sebastian, che sembra riportare alla realtà sia Mia, sia lo spettatore.

La successiva scena del provino è luogo contrasti: la protagonista cerca testardamente di mantenere viva la scena, ma lo sguardo dello spettatore non può che essere distratto dal personaggio fuori fuoco alle sue spalle che si muove insistentemente.

Una scena, fra l’altro, dai toni carichi e estremamente ingannevoli: per quanto sembri il classico momento in cui la protagonista riesce finalmente a vivere il suo sogno ed a diventare una star del cinema, la sequenza si rivela invece il solito provino senza futuro.

Anche Sebastian ha un climax simile: costretto a suonare insulse canzoncine natalizie, infine si decide a far mostra delle sue capacità musicali, improvvisando un pezzo con cui spera finalmente di riuscire a conquistare il pubblico e lo sperato successo.

E invece perde il lavoro e non ottiene il presunto amore della sua vita.

Si comincia in piccolo

La scena successiva è il momento in cui, apparentemente, Mia accetta di seguire la trama del musical.

Incoraggiata dalle sue amiche ad andare alla festa dove potrà incontrare la persona che stava cercando (a little chance encounter / could be the one you’ve waited for), ovvero, secondo il modello classico del musical, il suo interesse amoroso.

In realtà, ancora una volta, la scena è piena di elementi di disturbo: anzitutto il fatto che la musica di sottofondo sembra costantemente voler introdurre la parte cantata, ma la stessa ci mette moltissimo tempo prima di partire effettivamente.

Allo stesso modo gli altri personaggi in scena – che appaiono come effettivamente integrati nella stessa – spingono Mia ad accettare le vesti di quel personaggio (letteralmente), mentre la ragazza sembra deriderli per il loro comportamento, intervenendo con un’unica battuta, con cui si tira fuori dalla scena: I think I’ll stay behind.

Solo in un momento successivo, dopo un paio inquadrature che mostrano come Mia non abbia trovato nella festa quello che cercava, la protagonista riprende le battute della canzone in maniera molto più malinconica, parlando a sé stessa con un atteggiamento disilluso.

Ma the show must go on, e i personaggi della festa continuano la medesima canzone di prima, in maniera ancora più convinta e confusionaria, lasciando definitivamente Mia al di fuori della scena e del numero musicale, proprio come aveva detto lei poco prima:

Watching while the world keeps spinning around.

Guardando mentre il mondo continua ad andare avanti.

Rifiutare il musical

La sequenza della festa in piscina è ancora più straniante, grazie ad una fotografia incredibilmente azzeccata.

Per quanto, infatti, la scena sia piena di colori caricatissimi, la fotografia racconta altro, scegliendo invece una luce molto più naturale, con lunghe ombre sui volti dei personaggi, i quali appaiono del tutto fuori contesto per il genere di appartenenza.

Ma l’iconica scena del ballo è quella più esplicativa.

I protagonisti sembrano come intrappolati all’interno della trama del musical, che li obbliga ad incontrarsi, anche se non sono interessati l’uno all’altro, mostrando anzi un rapporto molto conflittuale, come racconta lo stesso scambio fra i due:

— It's pretty strange that we keep running into each other.

— It is strange. Maybe it means something.

— I doubt it.

— Yeah, I don't think so.

— È così strano che continuiamo ad incontrarci.

— È strano. Magari vuol dire qualcosa.

— Non credo.

— Sì, neanche io.

Le battute della canzone iniziata da Sebastian sono particolarmente indicative: il protagonista racconta come la scena sia perfetta per un incontro romantico (that’s tailor-made for two), ma aggiunge peccato che siamo noi due (what a shame those two are you and me), mostrando tutta la sua arroganza.

Al che Mia, ancora una volta deridendo questa ipotetica situazione romantica, racconta come lei per prima non sia interessata, e di come quella scena non faccia per lei (But, I’m frankly feeling nothing), soprattutto con quelle scarpe.

E allora i due sembrano come trascinati dentro la sequenza, con Mia che si cambia istintivamente le scarpe, come a rendersi pronta per il successivo numero musicale, e Sebastian che si muove meccanicamente e la coinvolge in un assurdo balletto, anche un po’ scoordinato, che dovrebbe farli innamorare…

Ma viene ancora interrotto da un elemento di disturbo.

La la land pontile

Lo stesso schema si ripete per la scena del pontile: Sebastian chiede alla città se stia splendendo per lui, se questo è per lui l’inizio di qualcosa di nuovo e fantastico (is this the start of something wonderful and new?)…

…ma viene subito riportato con i piedi per terra quando capisce che il cappello non è un oggetto di scena pensato per il suo numero musicale, venendo infatti interrotto dal compagno della signora con cui sta ballando languidamente, concludendo:

Or one more dream / That I cannot make true

O un altro sogno / che non posso realizzare

Accettare il sogno

L’atto centrale è l’accettazione del sogno.

Passaggio che avviene in maniera quanto più surreale e artificiosa, quanto comprensibile all’interno del genere musical: Mia si rende conto che non vuole stare con Greg, si alza improvvisamente e raggiunge Sebastian al cinema.

E, non a caso, si mostra a Sebastian come immersa nello schermo, proprio come lui aveva profetizzato:

Well’, I’ll see you into the movies.

Bene, allora ti rivedrò al cinema.

Ma questa volta, nonostante il film sembra contro di loro, interrompendosi improvvisamente, la coppia decide di continuare sulla strada definita della storia: nelle atmosfere fantastiche dell’Osservatorio, sboccia il loro amore, con persino un elemento fantastico che li porta a volteggiare fra le stelle – pur nel loro iniziale stupore.

La sequenza successiva usa ed abusa del linguaggio del musical, anzitutto con la transizione che chiude sul bacio fra i due e apre con una Mia finalmente sicura del suo sogno, intenta a scrivere la sceneggiatura che la farà diventare una star, seguito da un montaggio che racconta il felice susseguirsi delle vicende.

Tuttavia, diversi elementi in scena raccontano altro, a partire dalla sequenza in cui i due si allontanano in auto, ambientata in uno squallido vicolo con i cassonetti della spazzatura e la strada crepata…

Una dura realtà

Ma la realtà sembra farsi largo prima del previsto.

La sequenza musicale che accompagna il passare del tempo è molto più malinconica di quanto racconterebbe la canzone: si mostra Mia che continua a lavorare strenuamente per raggiungere il suo sogno, anche se sembra meno vicino di quanto sembri.

Finché non arriva al momento della prova: a spettacolo concluso, quando le luci si accendono e noi ci aspetteremmo una folla festante che si congratula con Mia per la sua performance, in realtà vediamo solo pochi sparuti spettatori, e una voce fuori campo che critica duramente la sua prova attoriale.

E, se Sebastian quanto la storia sembravano promettere alla protagonista di potercela fare, la realtà racconta qualcosa di molto diverso: lo spettacolo non l’ha visto nessuno, non è stato il successo sperato e Mia non ha neanche i soldi per pagare il teatro.

La situazione non è migliore per Sebastian.

In teoria il protagonista ha scelto una carriera che avrebbe dovuto portargli abbastanza soldi per realizzare il suo effettivo sogno, ma ancora una volta lo stesso è molto meno a portata di mano di quanto pensasse.

E, davanti agli occhi increduli della fidanzata, accetta di suonare una musica che non lo rappresenta, che sulla carta aveva sempre detto di odiare, come la stessa Mia gli fa notare nella scena della cena.

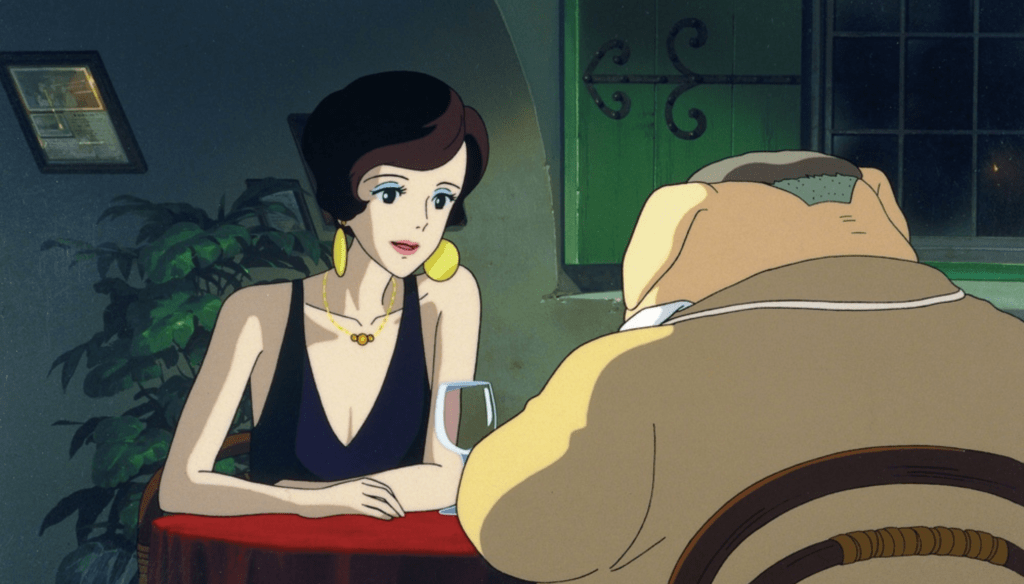

La la land dinner

Una scena, fra l’altro, immersa in un’apparente atmosfera sognante tinta di un suggestivo verde smeraldo, che in realtà diventa lo sfondo per il contrasto e lo scontro definitivo fra la coppia, prologo della loro rottura.

Ma Chazelle non ci vuole lasciare senza speranza, non vuole dirci di abbandonare i nostri sogni: nonostante tutto, la scelta dello spettacolo ha portato Mia al risultato sperato, ovvero di essere coinvolta in una grande produzione.

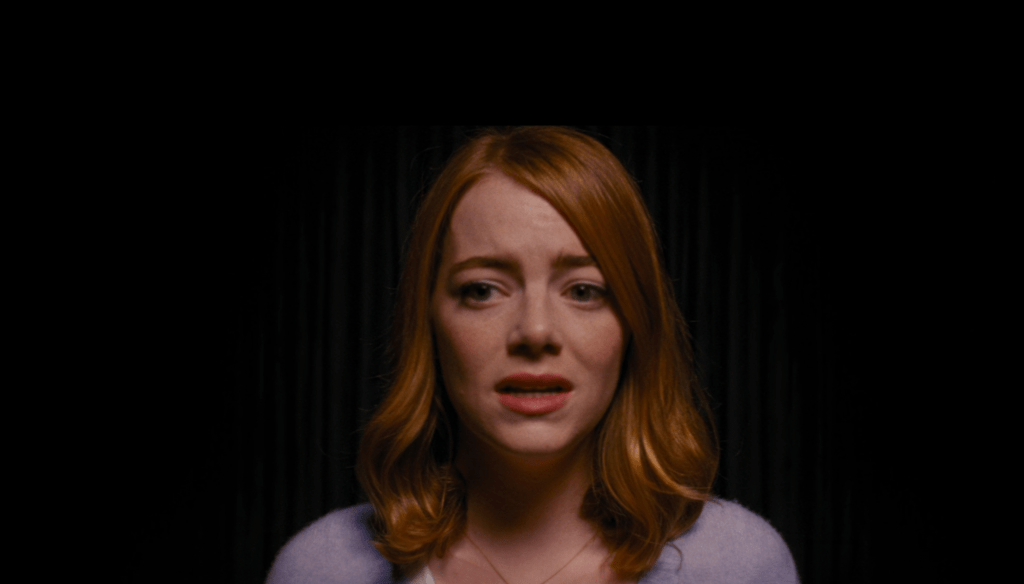

E la scena del provino è indicativa proprio per la scelta della fotografia e la messinscena: mentre tutte le altre sequenze analoghe mostravano una Mia vestita di colori carichi ed illusori, in questo caso la scena è definita da tinte più tenui e da una messinscena molto più verosimile.

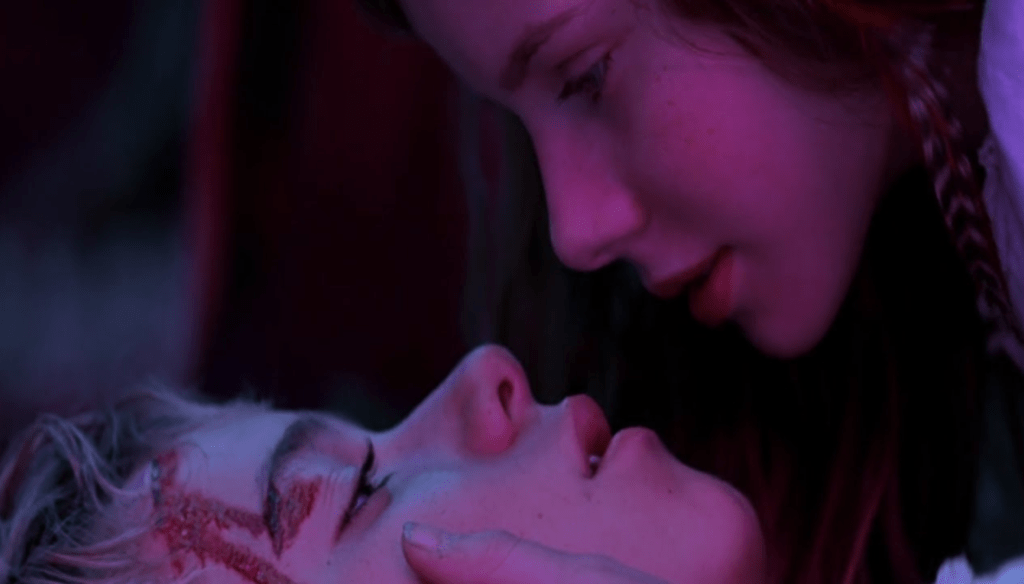

What if…

La chiusura di La La Land è magistralmente metanarrativa.

Anche se Mia è diventata una famosa attrice, anche se ha potuto realizzare il suo sogno, non ha ottenuto tutto quello che sperava e credeva: la reazione con Sebastian si è chiusa fuori scena, portando i due ad allontanarsi del tutto per molto tempo.

Ma, totalmente per caso, proprio come il loro primo incontro, la scena del club di Sebastian è il momento dell’epifania.

La prima sequenza racconta la versione della storia secondo i canoni musical più tradizionali: all’interno di uno sfondo pittoresco in cui i protagonisti sono perfettamente integrati, la loro vita e il loro amore sono costellati di immediati e facilissimi successi.

Una messinscena che decostruisce totalmente il genere, mostrando ambientazioni che vivono sempre di più di sottrazione, sempre più artificiali e teatrali.

La seconda sequenza mostra qualcosa di diametralmente diverso: attraverso il linguaggio iperrealistico del finto documentario, scopriamo il destino della coppia se avesse abbandonato i propri sogni, per seguire la più felice via dell’amore e di una vita più modesta, che però non li avrebbe divisi.

E, in quello scambio finale di sguardi, vediamo tutta la consapevolezza dei protagonisti per quello che avrebbe potuto essere, i due estremi irraggiungibili, quando la realtà è invece una malinconica via di mezzo…