Mank (2020) è l’ultimo film (finora) diretto da David Fincher, il primo ad arrivare quasi esclusivamente in streaming.

Tuttavia, ha incassato sorprendentemente bene: ben 100 milioni di dollari, a fronte di un budget di 25 milioni.

Di cosa parla Mank?

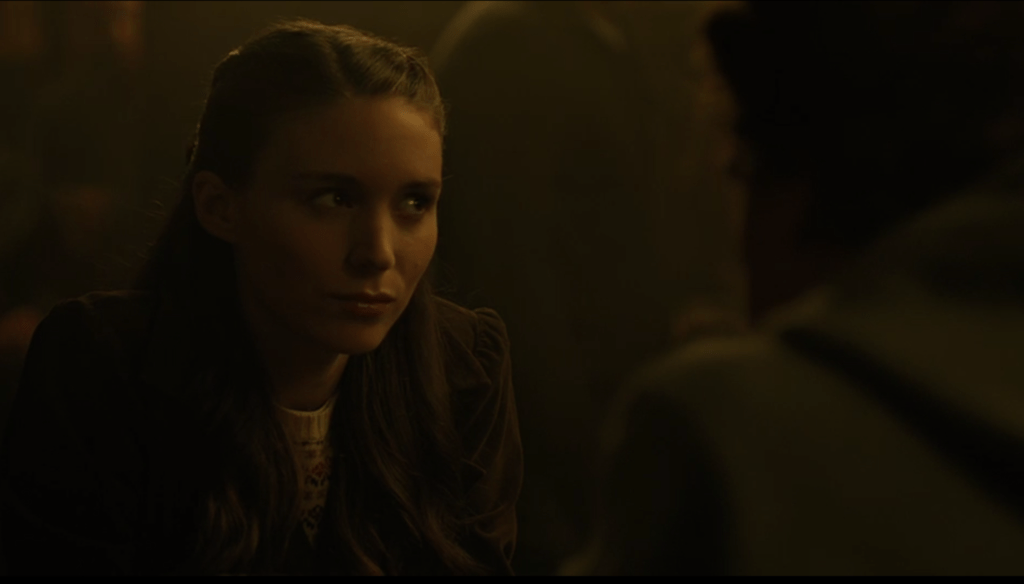

Herman Mankiewicz è un ottimo sceneggiatore, ma è anche fortemente detestato nell’ambiente. Si imbarca nella sua ultima, grande avventura: scrivere la sceneggiatura del primo film di un certo Orson Welles…

Vale la pena di vedere Mank?

Dipende.

David Fincher rimane indubbiamente un ottimo regista, e a livello artistico è sempre superlativo. Tuttavia, è uno dei suoi pochi film che non mi ha quasi per nulla entusiasmato. Per vari motivi, ma principalmente perché – per sua stessa ammissione – è una pellicola incredibilmente verbosa e forse la più complessa della sua produzione.

Questo non vuol dire che non possa piacervi: come detto, la tecnica è sempre superba e la storia, soprattutto se siete appassionati del periodo storico e politico rappresentato – gli Stati Uniti degli Anni Trenta – potrebbe piacervi moltissimo. Altrimenti, è anche facile che vi perdiate nella sua pedante complessità…

Quando c’è la tecnica…

David Fincher è sempre un autore impeccabile.

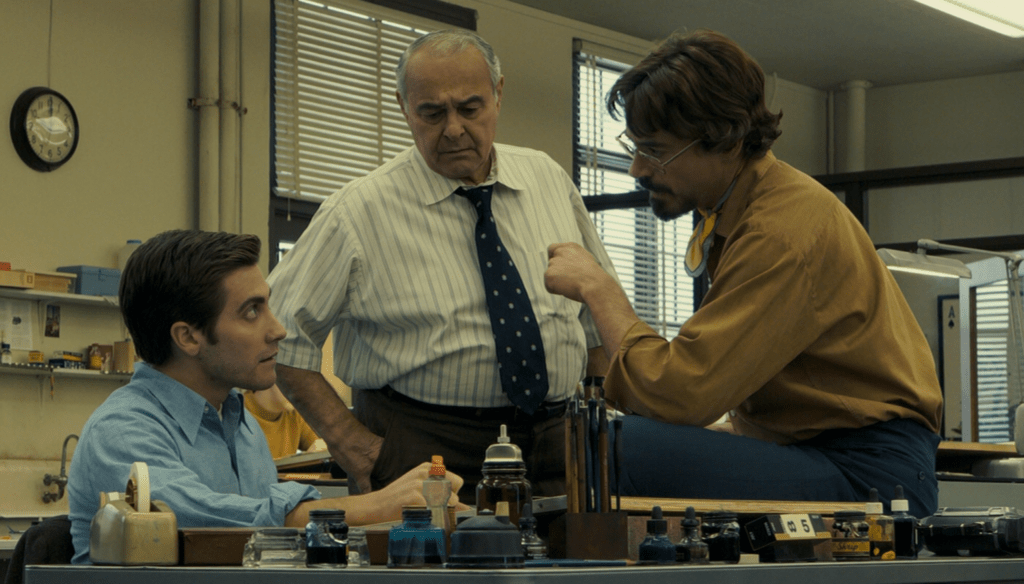

Persino nelle opere della sua produzione per me poco entusiasmanti, non mi ha mai deluso dal punto di vista registico. La sua presenza dietro la macchina da presa assicura sempre una tecnica sublime, curata ed elegante. E anche nel caso Mank non è assolutamente da meno.

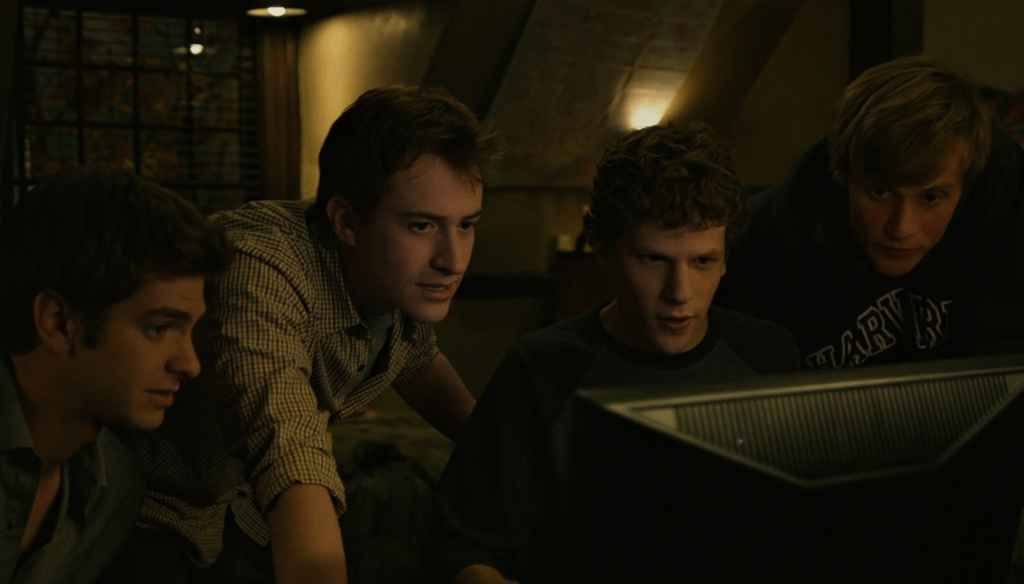

In questo caso Fincher cerca di mimare proprio la regia di Orson Welles e in particolare quella – ovviamente – di Quarto potere (1941). E, almeno a livello tecnico, riesce a non essere da meno rispetto ad uno dei più grandi capolavori della storia del cinema.

E quando c’è la tecnica…

…non sempre basta

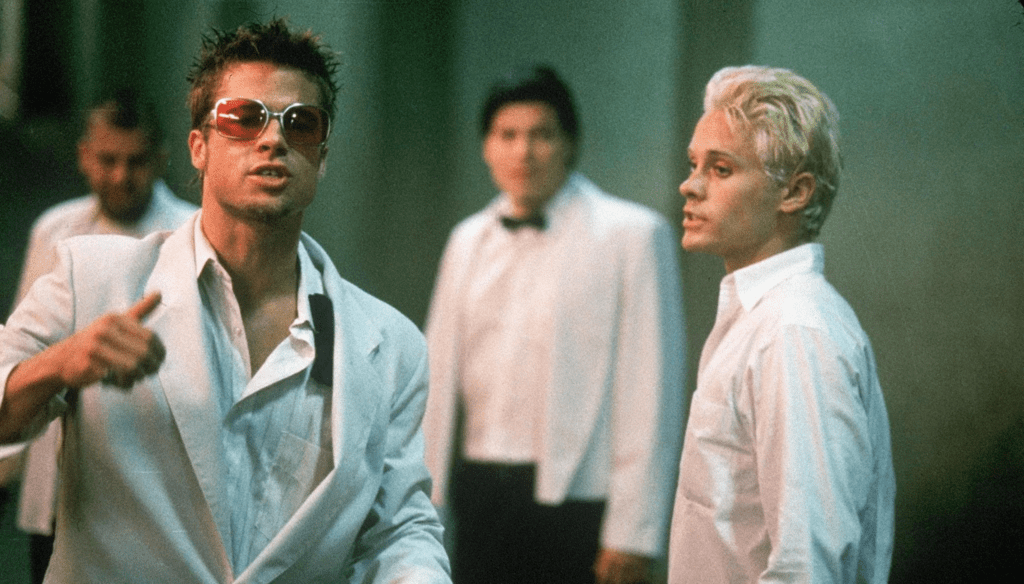

Mank non mima solamente la regia di Quarto potere.

L’opera prima di Welles, nonostante sia stata assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista tecnico – il primo uso consapevole della profondità di campo – è un’opera che personalmente trovo davvero pesante.

E così anche Mank è incredibilmente e, per certi versi, inutilmente, complesso: l’alternanza fra presente e passato è in realtà ben calibrata, ma riuscire a seguire la rete intricata di eventi e la totale verbosità delle scene è stato un vero incubo.

Tanto più che il film si basa sulla consapevolezza del futuro, cercando di farci immergere nelle conversazioni ingenue di persone del tutto ignare degli eventi di portata epocale che da lì a poco avrebbero sconvolto l’umanità.

Io, personalmente, non sono riuscita ad immergermi.

La morale

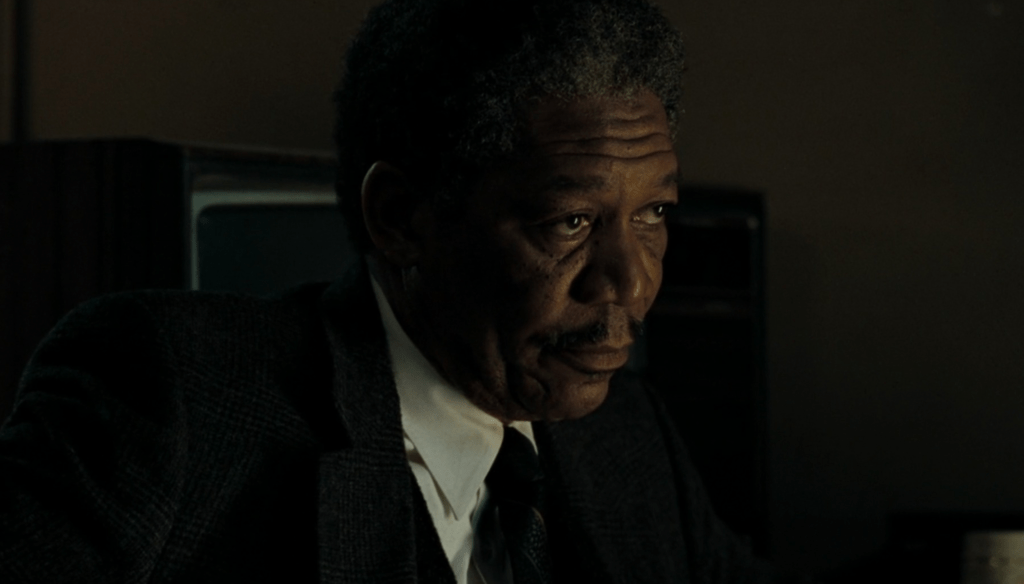

Un aspetto che mi è sempre piaciuto dei progetti di Fincher è la morale.

In questo caso, la morale del film è legata alla parabola della organ grinder’s monkey, letteralmente la scimmia dell’arrotino, simbolo di una persona che vive a fianco dei potenti, ma non ha effettivamente un ruolo di potere.

E così è infatti il ruolo di Mank.

Nonostante fosse un ottimo sceneggiatore, nonostante avesse cercato di forzare la mano sulla sua posizione, alla fine si era ritrovato con un nulla di fatto, senza mai riuscire ad avere un ruolo veramente importante, anzi finendo del tutto escluso dal mondo del cinema.

Una morale indubbiamente interessante, ma forse quella meno graffiante fra quelle proposte nella cinematografia di Fincher, tanto più per il suo essere basata su una tesi la cui veridicità storica è molto dubbia, ovvero quella secondo la quale Mank sarebbe stato l’unico autore della sceneggiatura di Quarto potere...