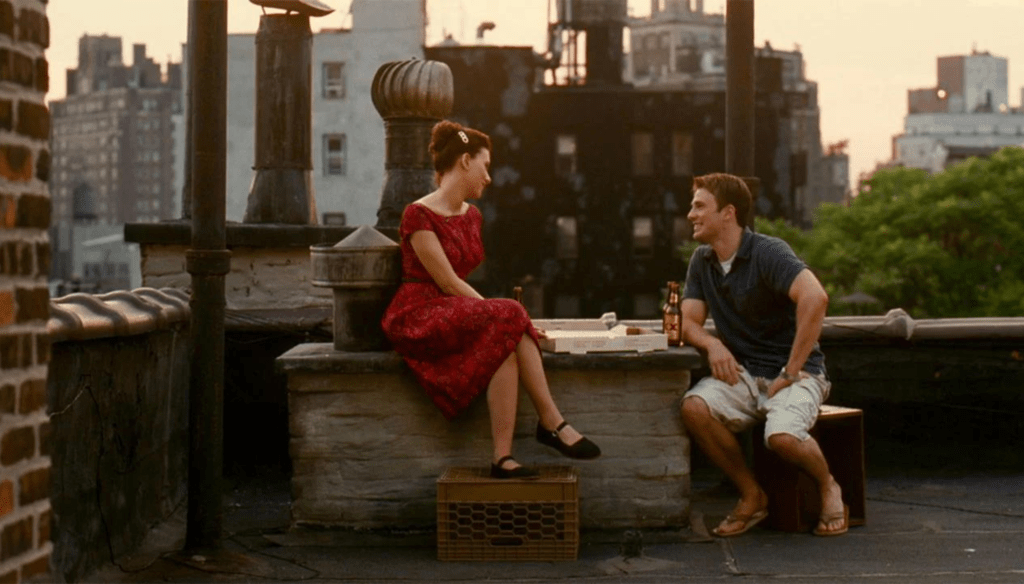

Diario di una tata (2007) di Shari Springer Berman e Robert Pulcini è una piacevole commedia coming of age con protagonista una giovanissima Scarlett Johansson.

Con un budget molto contenuto – appena 20 milioni di dollari – ebbe un discreto riscontro al botteghino, con 47 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo.

Di cosa parla Diario di una tata?

Annie è una giovane neolaureata che, anche per le pressioni della madre, vorrebbe intraprendere una carriera in ambito economico. Ma il destino ha qualcos’altro in serbo per lei…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena vedere Diario di una tata?

In generale, sì.

Anche se non è un film imperdibile, Diario di una tata è una commedia veramente piacevole, che offre diversi spunti di riflessione che, pur nella loro semplicità, non sono per niente scontati, ma che anzi raccontano una realtà ancora molto attuale.

Il film è inoltre impreziosito da un cast di primo livello: oltre alla fantastica Scarlett Johansson, troviamo anche Chris Evans, Laura Linney e il fantastico caratterista Paul Giamatti, oltre ad un’improbabile apparizione di Alicia Keys.

Insomma, ve lo consiglio.

La strada obbligata

La situazione iniziale di Annie è piuttosto tipica per i giovani di oggi e di ieri.

A fronte di un genitore che ha dovuto fare grandi sacrifici per un lavoro tutt’altro che semplice, la protagonista viene spinta dalla madre verso una carriera più redditizia e, almeno nella sua visione, molto più felice.

La questione viene sottolineata in particolare dal personaggio di Lynette, che rappresenta la voce degli immigrati di seconda e terza generazione che poterono sperare in una vita più agiata proprio grazie agli sforzi dei genitori, che spesso erano stati i servi delle ricche famiglie bianche statunitense.

Spinta verso questa identità costruita a puntino, Annie tenta il colloquio che dovrebbe cambiarle la vita, ma che si rivela tanto più impossibile quando le viene chiesto di raccontarsi, di darsi un’individualità che la distingua da tutti gli altri candidati.

Proprio in questo mondo tutte le sicurezze della protagonista vanno ancora più in pezzi, andando a ricercare nella giungla newyorchese una nuova identità in cui ritrovarsi, e che la possa finalmente definire come persona.

La nuova non-identità

E la nuova identità arriva, ma non la definisce.

Trovandosi per caso a salvare un bambino distratto mentre già pensava di diventare una barbona, Annie si trova davanti un ventaglio di possibilità inaspettato: diverse donne che bramano per averla al loro servizio e un’incredibile – per quanto temporanea – via di fuga.

Per quanto confortata da questa opportunità, Annie è del tutto consapevole di star facendo un errore e di star rinnegando le possibilità che la madre ha costruito apposta per lei, motivo per cui le mente così spudoratamente.

L’identità di tata è infatti confortante quanto spersonalizzante, come testimoniano le parole della stessa Annie:

I’m referred to as “Nanny” by all the people in the X’s social network.

Sarò chiamata “tata” da tutti gli appartenenti al ceto sociale dalla signora X.

La tata non è altro che una figura usa-e-getta, una donna che viene coinvolta da queste ricche e disperati madri per essere spremuta fino all’inverosimile non tanto per crescere i loro figli, ma piuttosto per essere tutto quello che loro non vogliono – e non possono – essere.

La catena di miseria

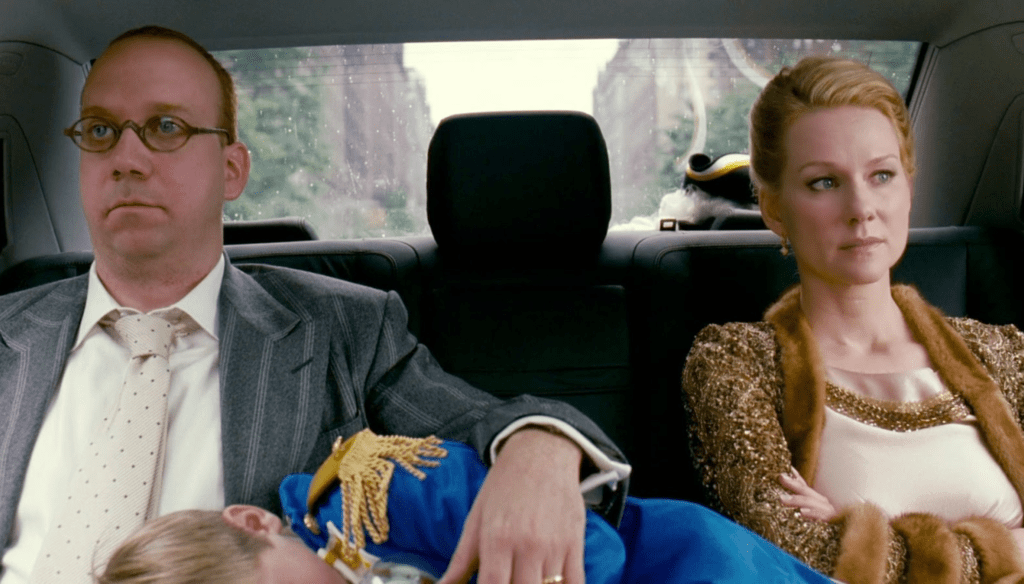

Il circolo vizioso della miseria di mogli e dei figli parte dai padri.

I padri sono figure misteriose, sostanzialmente assenti nella vita familiare, micidiali imprenditori a cui interessa solo guadagnare il più possibile, riuscendo comunque a mantenere sotto scacco i due simboli sociali altrettanto preziosi per il loro status: la sposa e la prole.

Le mogli – come i figli – per i mariti non solo altro che accessori, trofei da esibire in pubblico per dimostrare di aver successo non solo nella sfera lavorativa, ma anche in quella familiare, mentre dietro le quinte la loro mancanza di interesse per la stessa è micidiale.

Così si creano delle madri tremendamente assenti e delle donne troppo impegnate a costruirsi un’identità sociale rispettabile tramite gli eventi sociali e l’acquisizione di simboli materiali – gioielli, vestiti… – per provare anche solo ad essere delle mamme.

Per questo scelgono di trasferire i loro obblighi genitoriali ad una terza persona, anzi ad una schiera di altre persone che si avvicendano continuamente nella vita dei loro figli, donne che possono tranquillamente strapazzare senza paura delle conseguenze.

E Annie si lascia strapazzare.

Going native

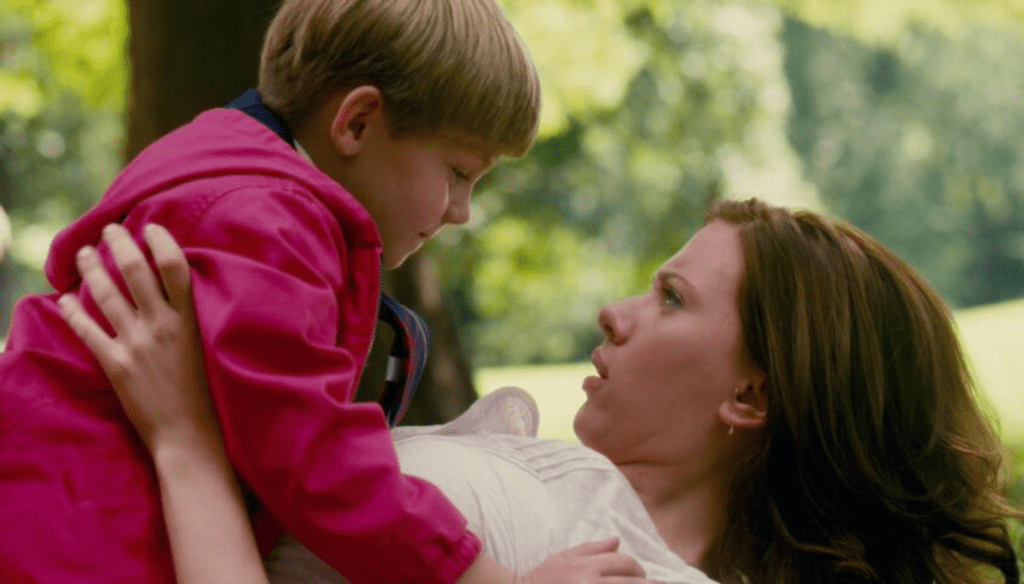

Nonostante questa situazione ai confini della realtà, Annie viene inevitabilmente coinvolta emotivamente dai problemi di questa terribile famiglia.

Vivendo così vicino a questi animali sociali, la protagonista, una volta superati i capricci di Grayer, riesce ad entrare nelle sue grazie ed a ricevere il suo affetto e la sua approvazione, tanto da diventare in un certo senso la sua vera madre.

Allo stesso modo, Annie non può non provare pena per la terrificante situazione matrimoniale e famigliare della Signora X, arrivando a prendersi sulle spalle la responsabilità della riuscita del matrimonio della stessa.

Per questo, fino all’ultimo, la protagonista non riesce a distaccarsi da questa situazione, di cui lei stessa è consapevole di essere dipendente.

Una nuova strada

Tramite questa esperienza, Annie acquisisce un’importante consapevolezza.

Infatti, la protagonista si rende conto di quanto sia molto più importante costruirsi un’identità seguendo le proprie inclinazioni e passioni, piuttosto che inseguire un sogno di ricchezza, che però non garantirà alcun tipo di felicità personale.

Questa consapevolezza è confermata dalla relazione con Hayden, che inizialmente Annie respinge anche per la differenza delle loro condizioni sociali, di cui ha una concezione totalmente idealizzata.

Infatti, il ragazzo – nel ruolo quasi da pixie girl – le fa ancora di più comprendere come queste situazioni di agiatezza economica non si accompagnano sempre – anzi, davvero raramente – ad una vita perfetta e desiderabile, anzi.

Secondo una consapevolezza non tanto dissimile, la Signora X riesce a grazie ad Annie a rendersi conto di essersi incastrata all’interno di un modello apparentemente felice – la moglie ricca e devota – che la porta solo ad essere una donna infelice ed una pessima madre.

E non è un caso che sul finale si rivela per il suo vero nome, Alexandra – un’Alexandra nuova di zecca.