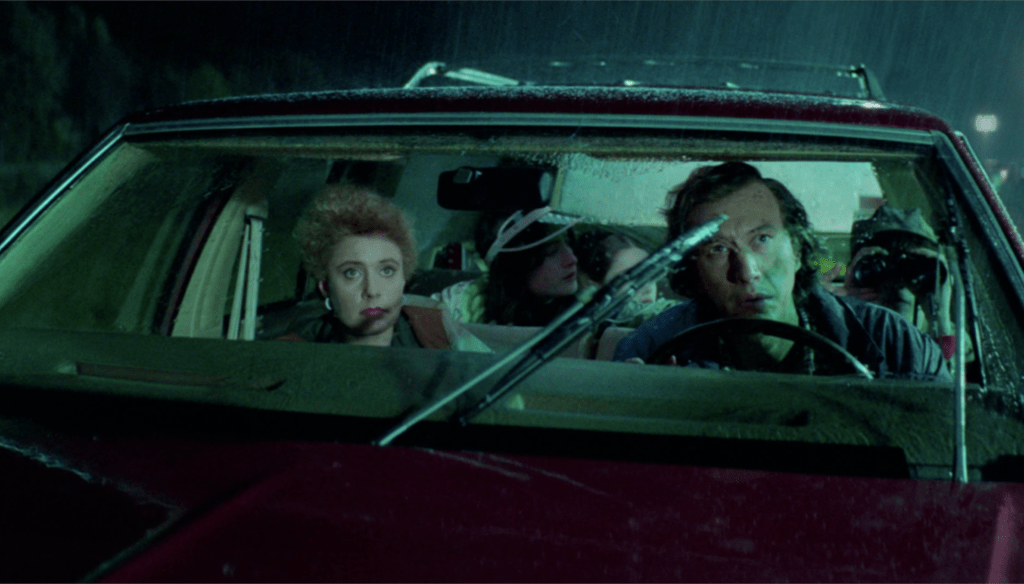

Beau is afraid (2023) è la terza pellicola di Ari Aster, autore indie attivo da pochi anni, ma che si è proficuamente fatto strada nel panorama dell’horror autoriale grazie alla A24.

A fronte di un budget abbastanza consistente per questo tipo di prodotto – 35 milioni – ha aperto piuttosto male al primo weekend: appena 5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di cosa parla Beau is afraid?

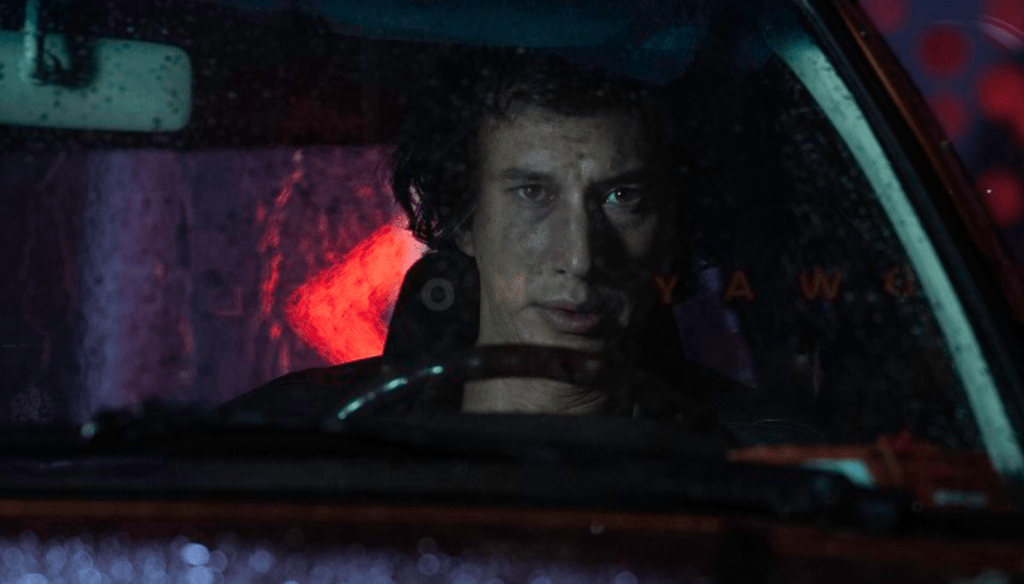

Beau è un uomo di quarant’anni che vive in un quartiere estremamente pericoloso, e sta per andare a trovare la madre…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Beau is afraid?

Assolutamente sì, anche se…

Beau is afraid non è il film che potreste aspettarvi da Ari Aster: se vi immaginate un prodotto simile ai due precedenti – Hereditary (2018) e Midsommar (2019) – cambiate idea. Questa nuova pellicola è probabilmente un punto di svolta per la carriera di questo ambizioso regista, che sceglie un taglio alla I’m Thinking of Ending Things (2020).

E forse è anche il motivo per cui mi è piaciuto.

Non vorrei che Aster in futuro abbandonasse del tutto l’horror, ma apprezzo questa nuova via che ha intrapreso, anche se non tutti potrebbero esserne altrettanto contenti. Personalmente, non essendomi entusiasmata per i precedenti prodotti, è stato un passo fondamentale.

L’unico elemento che mi sento di segnalare è l’eccessiva pesantezza della narrazione, tipica di tutti i prodotti di Aster finora: nonostante la durata importante non mi abbia infastidito, al contempo la storia poteva essere notevolmente alleggerita.

Nell’occhio del ciclone

La prima scena Beau is afraid mostra una situazione apparentemente tranquilla.

Beau dialoga con il suo terapeuta, facendoci capire che sta per tornare nella sua casa natale, per l’anniversario della morte del padre.

Ma già in questa scena è presente un elemento di disturbo: la madre che continua ad intervenire – tramite chiamate e messaggi – in uno spazio che dovrebbe essere privato e confidenziale.

E l’intrusione è continua.

Così, anche quando il protagonista riesce ad arrivare illeso al suo appartamento, viene continuamente stressato dall’ambiente che lo circonda, anche e soprattutto per motivazioni che non sono colpa sua – rappresentazione esplicita del suo stato di ansia e di colpevolezza.

Infine, viene totalmente scacciato da quel piccolo spazio privato che era riuscito a costruirsi, ma che viene letteralmente invaso e distrutto. E, anche se poi cerca di riprenderne possesso, ormai è stato violato.

E si può solo scappare.

Madonna Beau is afraid

Nel primo atto è interessante il contrasto fra due elementi.

La madonna e il ragno.

Prima di tornare a casa, Beau compra un regalino per sua mamma, una statuina che rappresenta una candida scena materna, con una figura mariana con in braccio un bambino – rappresentazione del suo desiderio di amore materno.

E proprio su quell’oggetto il protagonista racconta la sua angoscia interiore, un ulteriore tentativo di scusarsi con la madre, per qualcosa che non è neanche colpa sua – la morte del padre.

La stessa immagine la troviamo nell’imponente statua davanti alla casa natale.

Ma nell’appartamento è presente una figura ben più minacciosa: il ragno dal morso mortale.

È la rappresentazione effettiva della natura della madre: insidiosa, potenzialmente mortale, costantemente presente nella vita di Beau, anche senza che lui se ne renda conto.

E questo tanto più se si considera che l’appartamento in cui abita, come si scopre in seguito, è stato costruito dalla madre stessa…

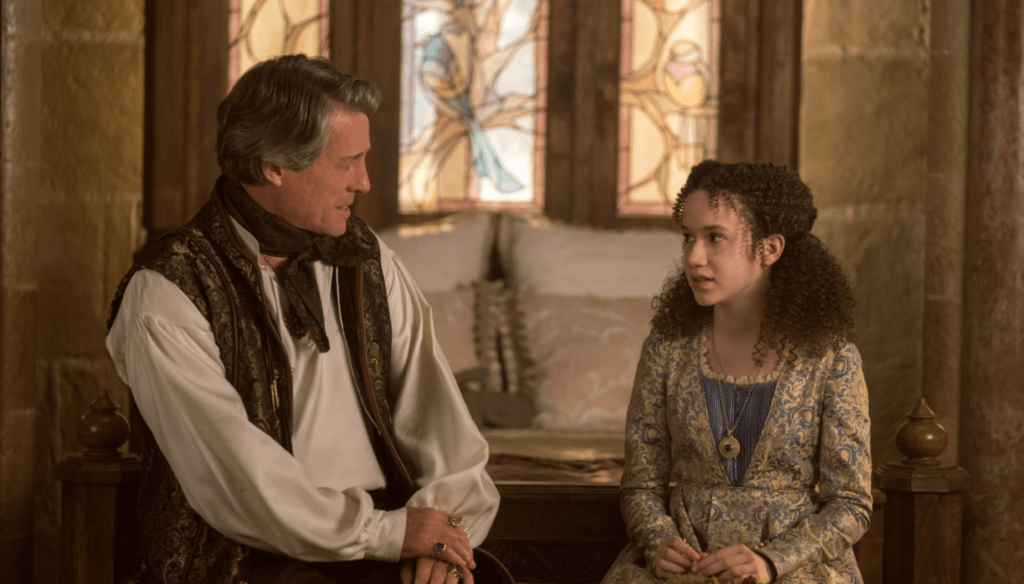

Un’apparente tranquillità

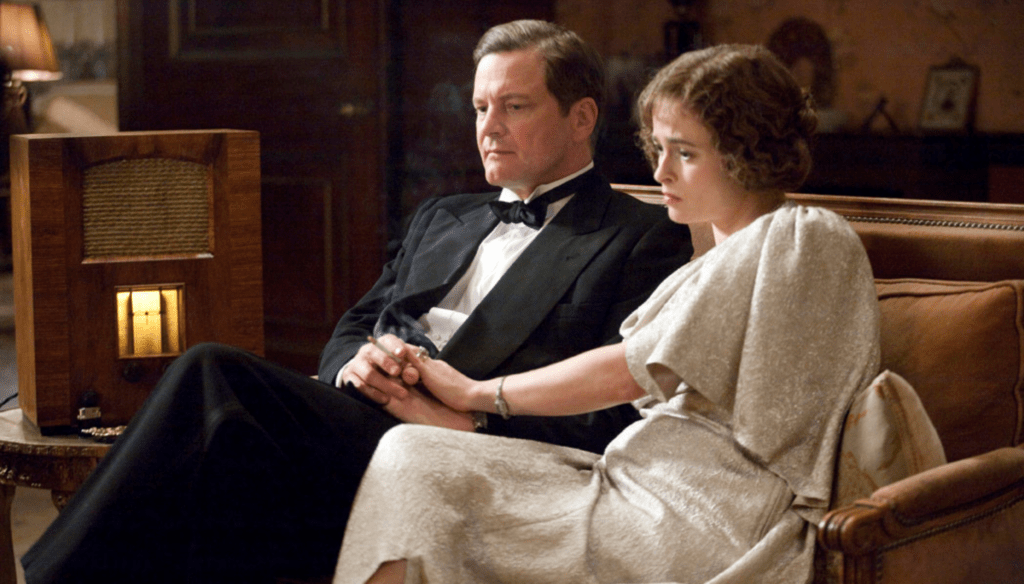

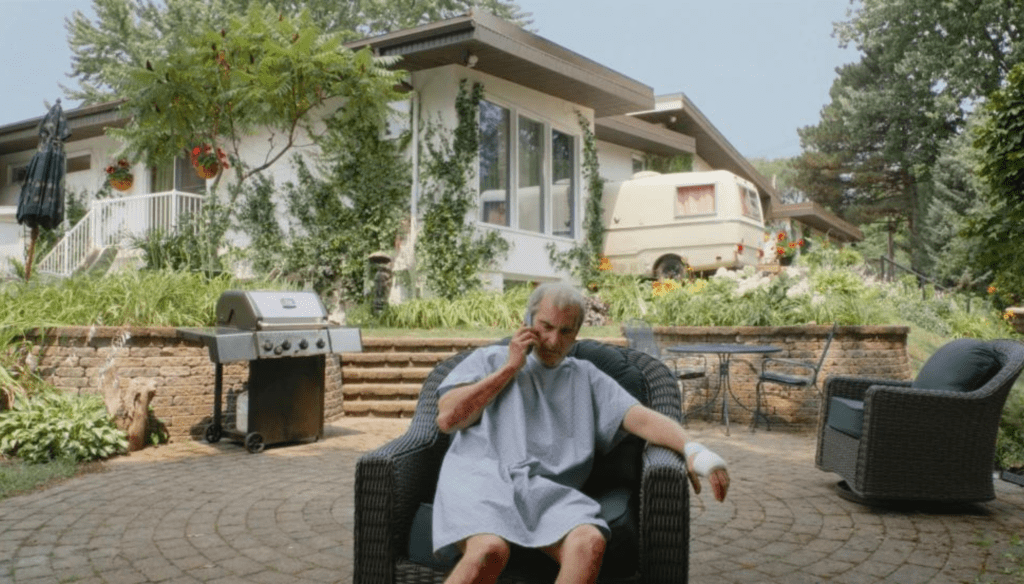

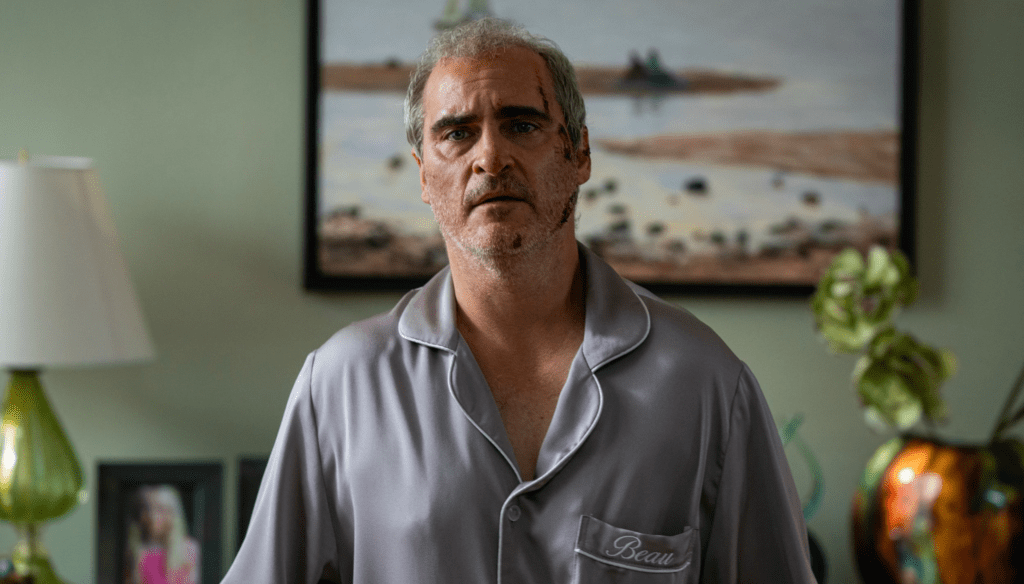

Dopo essere fuggito dal suo appartamento ed essere stato totalmente spogliato, è come se Beau rinascesse, e fosse ricondotto alla sfera infantile, che forse non aveva mai effettivamente lasciato…

Infatti, si sveglia nella stanza di una ragazzina, viene vestito solo con vestiti da ospedale e con pigiami, proprio come un infante, e trattato come se fosse il nuovo figlio di questa strana famiglia, che lo accudisce teneramente.

Ma è tutta apparenza.

In realtà, più che una casa, è una prigione: Beau è inconsapevolmente incatenato – con la cavigliera che mostra la sua posizione – e costantemente controllato da telecamera di sicurezza, come scopre solo alla fine.

Al contempo, la nuova casa è anche il luogo della colpa.

Beau viene continuamente stressato dall’idea di doversi ricongiungere con la madre, di mostrare il suo affetto, mentre la sua assenza – nonostante sia giustificata da motivi del tutto validi – è raccontata come un’umiliazione.

La vera natura della nuova abitazione – luogo di conflitto e di violenza – viene particolarmente sottolineata in chiusura dell’atto, con la terrificante morte di Toni. E, ancora una volta, la colpa viene data a Beau.

E così deve ancora scappare.

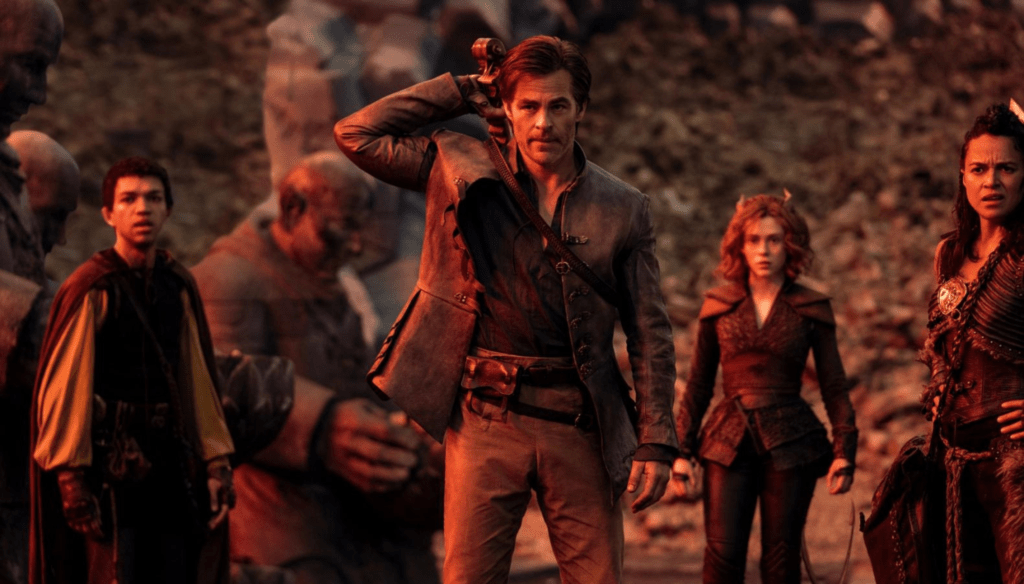

Lo spettacolo di una vita

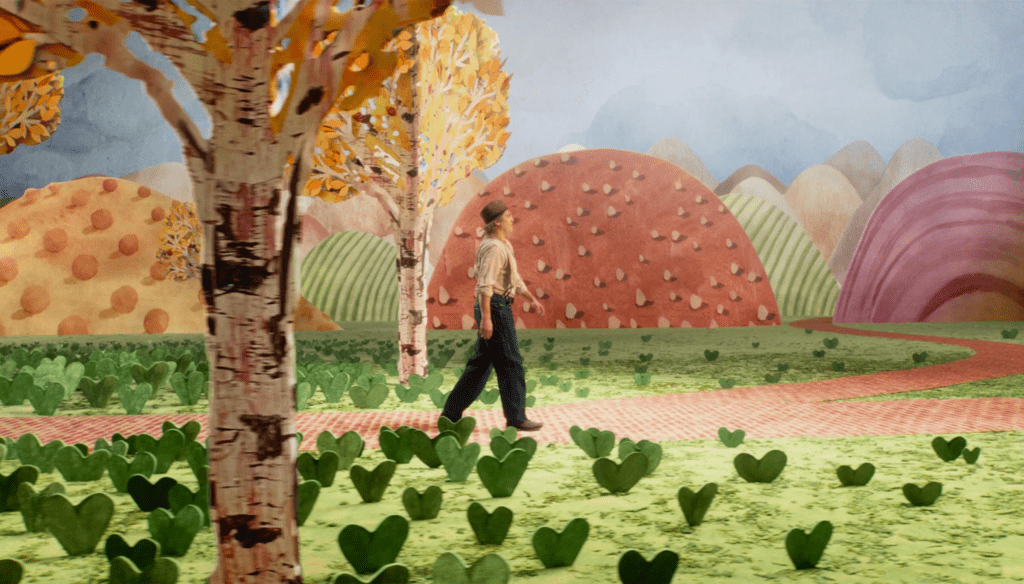

Sulle prime mi era veramente poco chiaro il senso dello spettacolo che Beau si immagina mentre è nel bosco.

Poi, pensando agli elementi raccontati a posteriori, sono riuscita a formulare una mia interpretazione: questo viaggio mentale del protagonista è forse l’unica parte veramente irreale della storia raccontata.

Nonostante riprenda alcuni elementi della realtà e preveda anche gli eventi successivi, è una riscrittura di Beau della sua stessa vita. In essa, infatti, si ritrovano la maggior parte degli eventi raccontati, anche se re immaginati – come lo spezzare della catena (la cavigliera) e il cane che lo insegue (Jeeves).

Tuttavia, vi sono due elementi di differenza fondamentali: la madre morta e la famiglia di Beau.

Nella sua immaginazione, il protagonista si è liberato dalla madre – che comunque ricompare nei panni della moglie – e vive una vita piena di insidie e pericoli. Tuttavia, riesce a guadagnarsi un finale idealmente felice.

Ma proprio lì si spezza l’incanto: quando i figli ritrovati gli fanno comprendere la contraddizione delle sue parole – la loro esistenza e la verginità del padre – la scena si interrompe bruscamente.

È il momento in cui Beau capisce che questa vita felice è per lui impossibile.

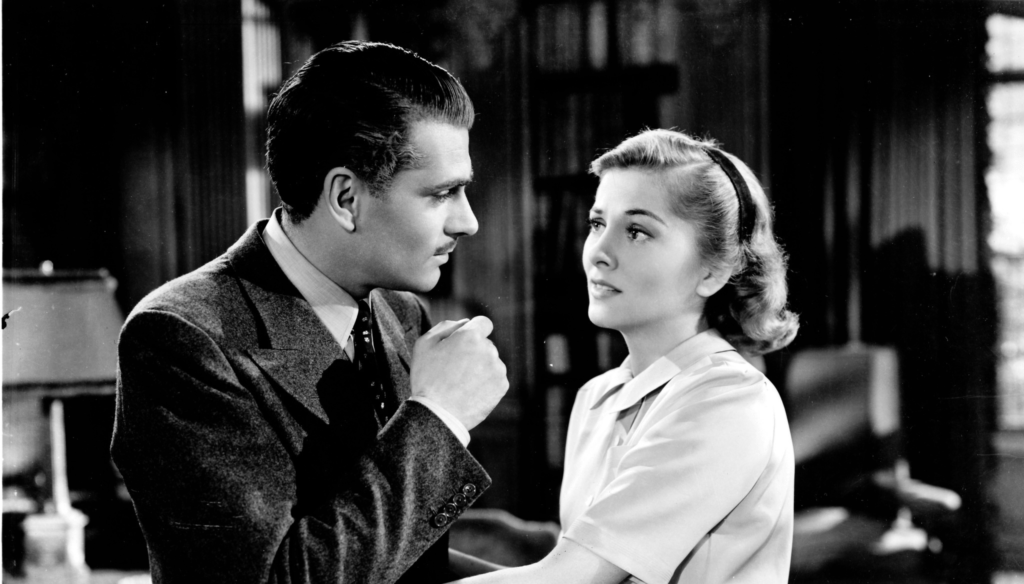

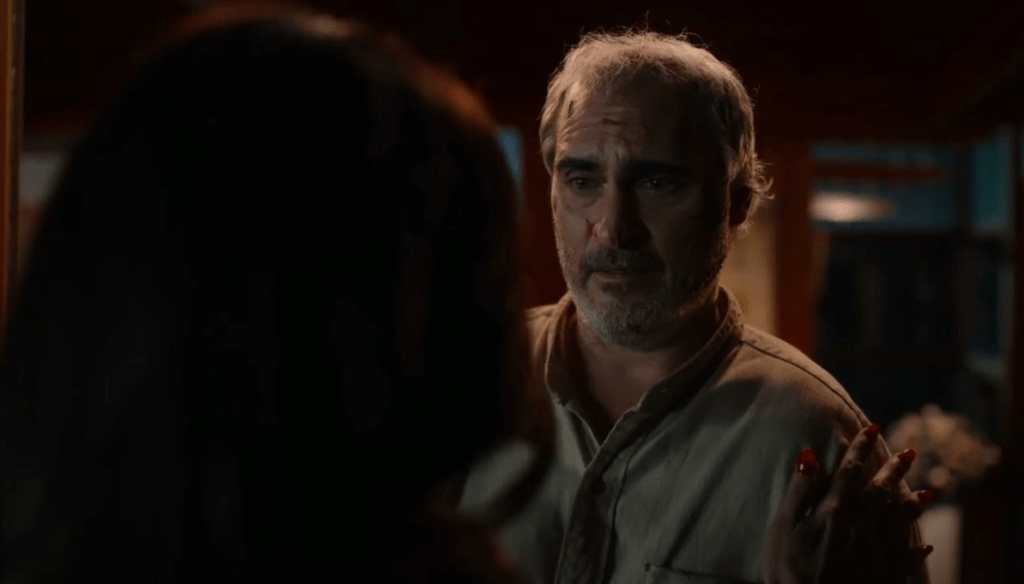

Ritornare a casa

L’ultimo atto è dedicato al ritorno a casa.

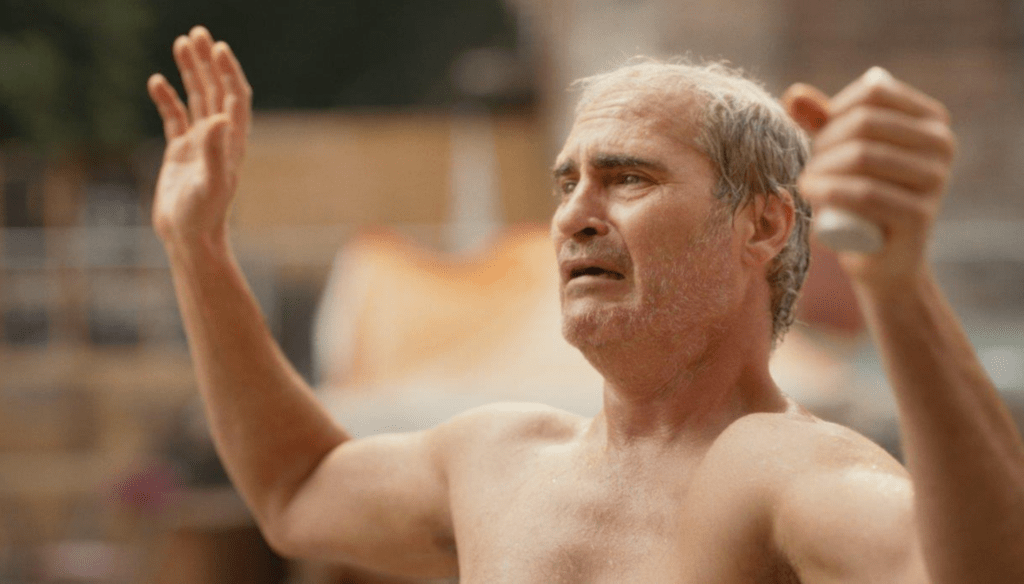

Come nella sua immaginazione Beau ritrovava i figli, nella realtà ritrova la madre. Ma prima si esplora l’immensa figura materna: una donna potente e minacciosa, che aveva costruito un impero commerciale, ma anche una trincea intorno al figlio.

Non a caso tutte le pubblicità dei suoi prodotti si concentrano sulla sicurezza e hanno molto spesso al centro Beau stesso: quindi rappresentano il continuo tentativo della madre di proteggere il figlio dal mondo esterno.

E allora Beau prova a prendersi la prima rivalsa.

Rincontrando Elaine dopo tantissimi anni, il protagonista ammette di essersi conservato per lei, di averla aspettata per poter condividere con lei la sua prima esperienza sessuale – e ancora una volta si parla quindi di una donna opprimente che cerca di limitarlo…

Tuttavia, il protagonista sembra avere il suo riscatto, vivendo – nonostante la paura – la sua prima relazione sessuale, la stessa che la madre gli aveva negato tutta la sua vita, terrorizzandolo tramite i terribili esiti che la stessa avrebbe portato.

In realtà la madre vince ancora.

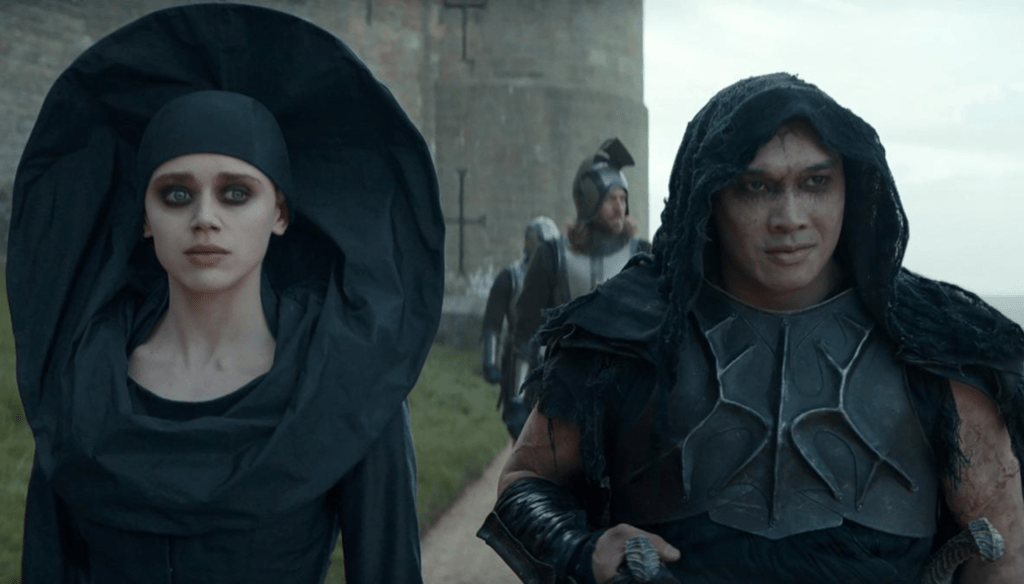

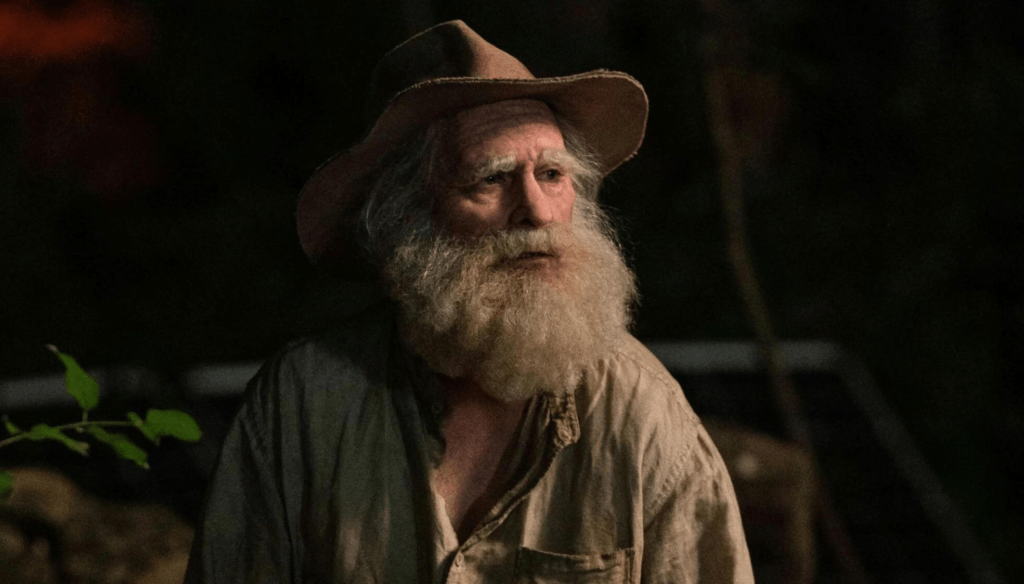

La madre rapace

La natura rapace della madre si capisce fin dal primo atto, anche se non è presente in scena.

Sia per la foto che Beau tiene in bagno – con la mano della madre che gli regge la testa che sembra un artiglio – sia per le pressioni che la donna continua a buttargli addosso, accusandolo, fra le altre cose, di non volerla andare a trovare.

Insomma, Mona è un genitore narcisista, che affoga il figlio con amore e attenzioni, ma pretendendone altrettante indietro, pena terribili ricatti emotivi. E, proprio grazie alle registrazioni delle sedute con il terapista, Beau si rende conto della tossicità del loro rapporto.

E questo viene ancora ribadito dalla scena della soffitta.

Il sogno – in realtà un ricordo – racconta proprio il loro conflitto: se nella sua fantasia Beau poteva essere un bambino che si ribellava dalle continue invasioni della madre, la stessa aveva un potere tale su di lui da riuscire a sopprimere questi inaccettabili slanci.

La soffitta è soprattutto il luogo della distruzione della virilità: sia tramite la reclusione del padre, foce della più importante paura – quella verso il sesso – sia, in maniera estremamente esplicita, tramite la segregazione dei simboli fallici.

E allora avviene l’effettiva ribellione.

Beau is afraid finale

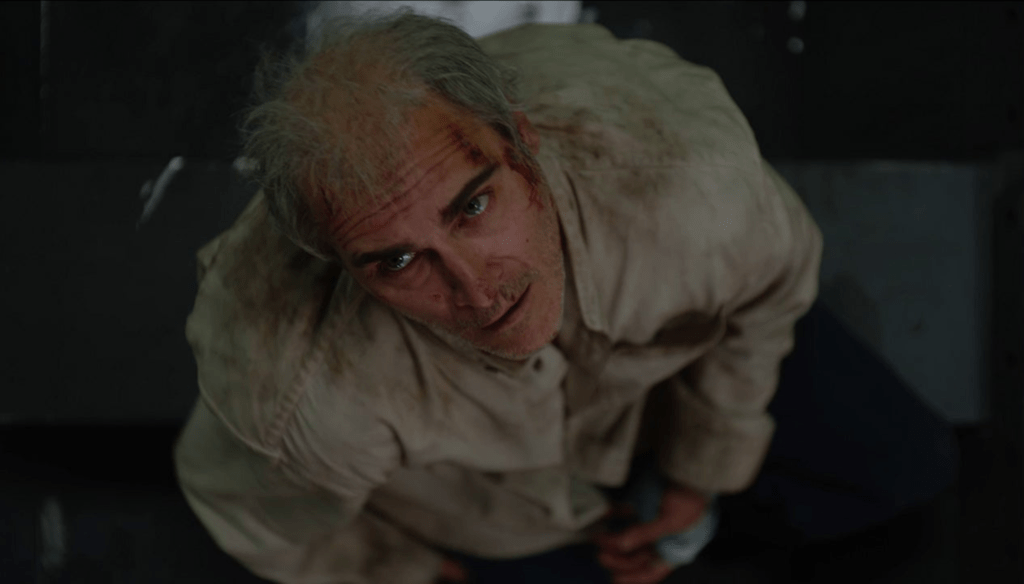

Sul finale Beau cerca di uccidere la madre, ma poi si pente – con una reazione piuttosto infantile.

Ma ormai è fatta.

E Beau scappa, definitivamente.

Ma si trova imprigionato nel terribile tribunale che lo mette davanti alle sue colpe, anche quelle apparentemente più assurde, che aprono la strada a due diverse interpretazioni della storia nel complesso: quella letterale e quella metaforica.

Se seguiamo la lettura letterale, tutto quello che è successo – tranne due momenti – è fondamentalmente reale.

Il viaggio di Beau nasce dalla morte della madre, si sviluppa nel suo continuo scappare e trovarsi in situazioni di pericolo e di conflitto, in realtà create ad hoc dalla madre, che cercava ancora una volta di avere prova dell’amore del figlio.

Tutte scene reali, ad eccezione dell’immaginazione di Beau per lo spettacolo, e la scena finale col tribunale, che potrebbe essere in parte deviata dall’immaginazione del protagonista – ed essere in realtà un semplice dialogo con la genitrice.

Se invece seguiamo l’interpretazione metaforica, tutta la storia racconta è un viaggio immaginario di Beau, con rappresentazioni visive delle sue ansie e del suo tentativo di superare il legame opprimente con la madre.

Tuttavia, in entrambe le visioni, alla fine Beau è vinto dall’eccessivo senso di colpa che lo opprime, e decide di non provare neanche a salvarsi, ma accettare la sua morte come giusta punizione per il suo comportamento.

Quindi, alla fine, Beau è sconfitto.