Strange world (2022) di Don Hall è un lungometraggio animato di genere avventura, con un forte elemento fantastico-fantascientifico e una piccola morale molto interessante.

Peccato che nessuno ne stia parlando.

Il film è stato infatti un disastro commerciale: a fronte di una produzione piuttosto importante di 180 milioni di dollari, ne ha incassati ad oggi 66 in tutto il mondo.

E ormai è sbarcato su Disney+ e la sua vita in sala è finita…

Di cosa parla Strange world?

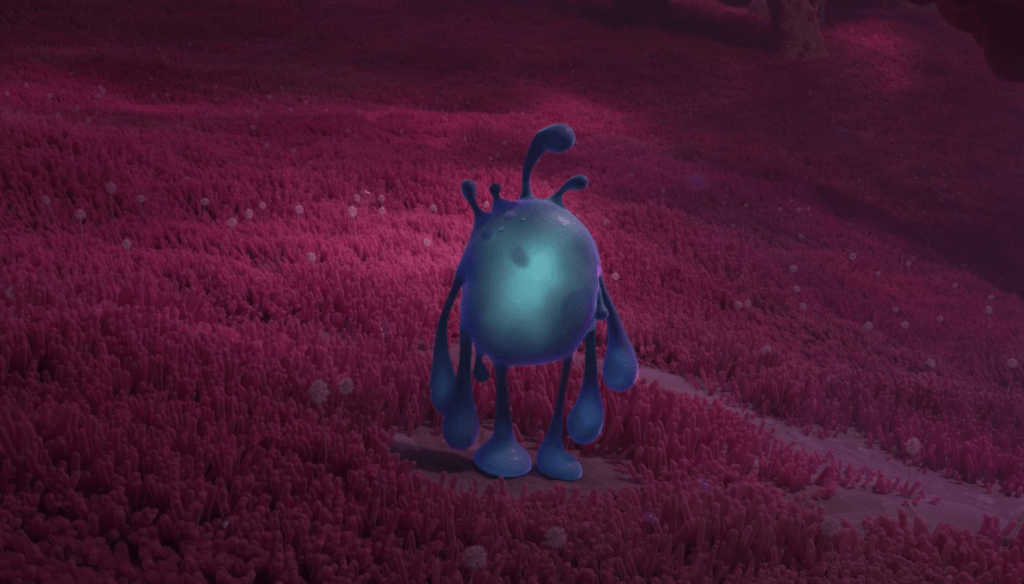

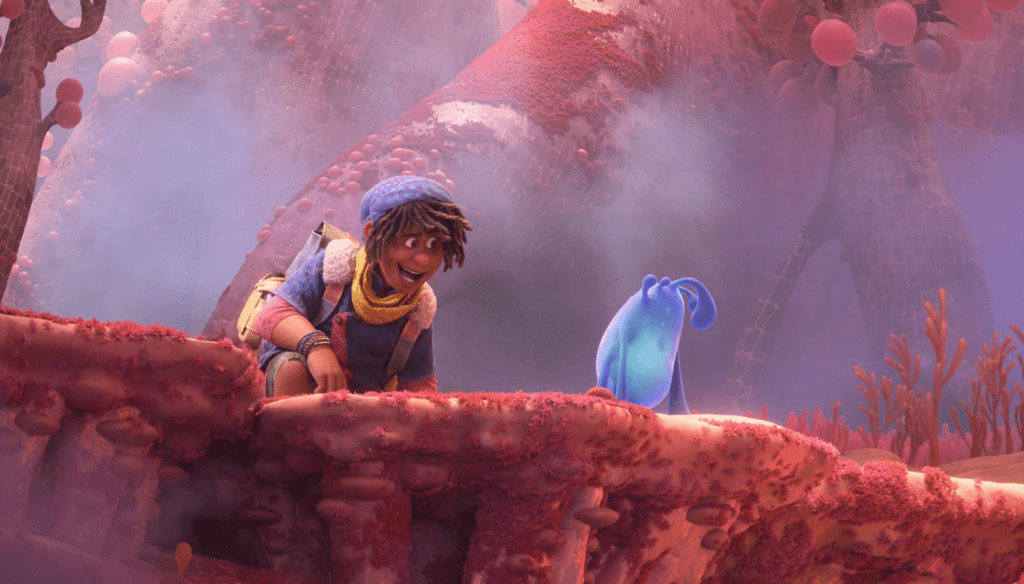

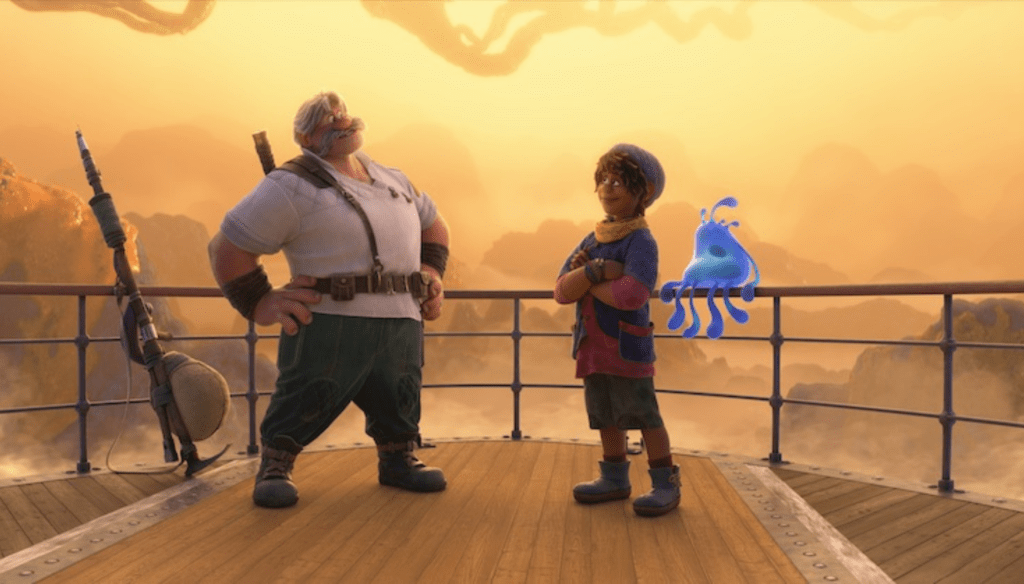

Jaeger Clade e suo figlio Searcher sono due avventurieri che stanno per scoprire cosa si nasconde dietro le montagne che circondano il loro piccolo mondo. Ma qualcosa di più interessante si trova su quelle montagne, che porterà le loro strade a dividersi…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Strange world?

In generale, sì.

Strange world è un film fatto apposta per essere visto con tutta la famiglia, con un cast di personaggi piuttosto corale che mette in scena tre diverse generazioni, e i rapporti che le legano.

Oltre a questo, è una piccola avventura molto simpatica e piacevole, che sicuramente potrebbe allietare un pomeriggio in compagnia, senza particolari difetti. Più che altro il grande problema del film è il fatto che è molto dimenticabile…

Ed è solo uno dei motivi del suo insuccesso…

Perché Strange world è un flop?

Strange world è stato un disastro commerciale.

Si potrebbe pensare che questo insuccesso sia dovuto unicamente alla scarsissima campagna marketing e alla recente antipatia della Disney per i prodotti animati al cinema, all’interno di una crisi del genere tutto.

Sia Red (2022) quanto Lightyear (2022) sono testimoni di questa tendenza.

Tuttavia, secondo me non è l’unico motivo.

La Disney si è trovata fra le mani un prodotto non particolarmente forte, per vari motivi: per quanto sia appunto un prodotto piacevole e davvero adatto al target familiare, è purtroppo davvero dimenticabile e non è così originale e memorabile sotto nessun punto di vista.

Questo sia per la trama molto semplice, ma sopratutto per la mancanza di canzoni: come mi ha ben fatto notare il caro collega di @cangius.movie, la parte musicale resta molto più facilmente in testa ed è parte del successo di un film Disney.

E Encanto (2021) lo testimonia perfettamente.

Per cui, davanti ad un prodotto non molto forte, che forse sapevano anche non avrebbe avuto un gran profitto, hanno deciso di non promuoverlo e scaricarlo il prima possibile su Disney+.

Con le conseguenze che abbiamo visto.

Un film per tutta la famiglia

Strange world è un film confezionato alla perfezione per colpire i diversi target: il bambino o ragazzino, il padre e anche il nonno, raccontando i conflitti e rapporti che definiscono queste tre generazioni.

Per quanto in qualche misura le risoluzioni sembrano un po’ affrettate e semplicistiche, colpiscono indubbiamente al cuore e raccontano delle dinamiche in cui un po’ tutti possono ritrovarsi, ed essere per questo coinvolti e commossi.

E la rappresentazione del conflitto generazionale è tanto più interessante in riferimento al tema di fondo.

Ambientalismo intergenerazionale

Il tema di fondo diventa tanto più evidente più ci si avvicina al finale.

Strange world vuole in realtà parlare di ambientalismo, di vivere in armonia con il pianeta che abbiamo colonizzato senza pietà per millenni e del male che gli stiamo facendo con la nostra scorsa allo sfruttamento selvaggio.

E questo tema si articola nei tre personaggi protagonisti.

Jaeger Clade rappresenta la generazione più vecchia e con una volontà distruttiva: come si vede, il personaggio si fa largo nell’ambiente in maniera aggressiva e mettendo solamente la propria persona al centro, considerando nemico ogni elemento che gli si pone davanti.

Più morbido il comportamento di Searcher Clade, che rappresenta la generazione fra i Millennial e la Generazione X, che comunque sfrutta l’ambiente in cui vive, nonostante questo provochi dei danni allo stesso.

E si sente anche nel giusto nel farlo.

In quest’ottica il Pando può essere associato a tutte le risorse della Terra che sfruttiamo all’inverosimile e al conseguente inquinamento dovuto all’ipersfruttamento e all’utilizzare tutto unicamente a nostro vantaggio.

La generazione di svolta è quella di Ethan, che fin da subito si sente in colpa nello sterminare esseri viventi, per quanto aggressivi, e che alla fine riesce insieme al padre a comprendere la verità sulla situazione in cui si trova e, di conseguenza, a salvare il proprio mondo.

Con un finale in cui le generazioni si ricongiungono in un messaggio di speranza.

Una rappresentazione positiva?

Strange world ha fatto un certo rumore per la rappresentazione del protagonista come esplicitamente omosessuale.

Durante la pellicola Ethan racconta più volte di essere interessato a Diazo, e tutti i personaggi accettano pacificamente, anzi felicemente, questa potenziale relazione. E tutta la rappresentazione del loro rapporto è molto tenera e naturale.

Tuttavia, io non sono del tutto convinta.

Mi rendo perfettamente conto che stiamo parlando della Disney che va con i piedi di piombo su questo argomento, ma a me sembra che ancora non sia abbastanza e che forse non sia la migliore rappresentazione auspicabile.

Il mio dubbio sta anzitutto nel character design sia di Ethan che di Diazo: volevano dare una rappresentazione del maschile che si sente più libero di avere una aspetto non rigidamente e stereotipicamente di genere, oppure stavano semplicemente giocando con uno stereotipo?

E qui sta tutta la differenza.

Oltre a questo, nonostante alla fine abbiamo una relazione, non si vede mai che si scambiano effusioni, a differenza di quanto succede piuttosto esplicitamente fra Searcher e Meridian.

Io personalmente, più che una buona rappresentazione, vedo ancora dei contentini e delle mani messe avanti…