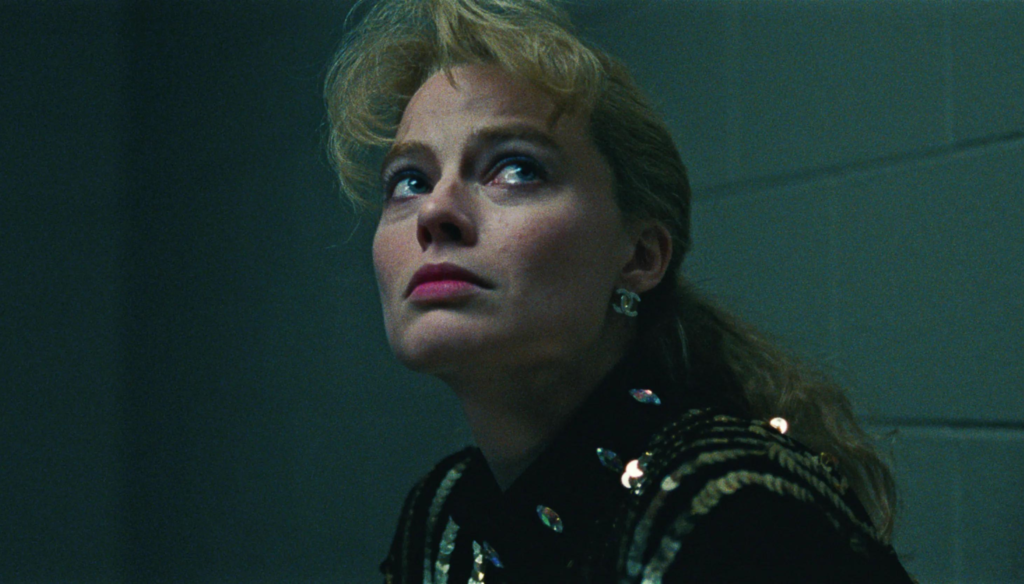

Challengers (2024) è un film sportivo con protagonista Zendaya per la regia di Luca Guadagnino.

Il film è stato un pesante insuccesso commerciale: a fronte di un budget medio di 55 milioni di dollari, ha incassato appena 94 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla Challengers?

Patrick e Art sono due amici fraterni e giocatori di tennis molto promettenti. Ma una donna diventerà la loro pietra della discordia…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Challengers?

Sì, ma…

Mi rendo conto di essermi approcciata a questa pellicola con uno sguardo piuttosto critico e spietato, dovuto alle lodi sperticate che avevo sentito, che mi hanno portato a giudicare la pellicola e le sue mancanze con una maggiore severità.

Tuttavia, se lo approcerete con atteggiamento più tranquillo, pronti a farvi stupire dal grande esercizio di stile di Guadagnino (e solo quello, nella maggior parte dei casi) probabilmente rimarrete profondamente coinvolti da una vicenda sportiva che in realtà si definisce da un sottofondo erotico piuttosto incalzante.

Insomma, dipende da voi.

Esplicito

Nell’incipit di Challengers, la relazione fra Art e Tashi mi aveva molto convinto.

Pur non godendo di una regia particolarmente emozionante, le prime sequenze a loro dedicate lavorano molto bene di sottrazione, raccontando come il loro rapporto si sia infine andato a fossilizzare esclusivamente nella dicotomia atleta/allenatrice.

In particolare, tutta la dinamica affettiva è esclusivamente ricercata da Art, che cerca di guidare il loro rapporto altrove, ma che viene subito rimesso in riga dalla moglie, che lo mette davanti ad un aut aut: continuare a giocare, o diventare un ricco nullafacente che lei non potrà mai apprezzare.

E qui Challengers ha il suo primo inciampo.

In quello scambio Ti amo / Lo so – più o meno consapevolmente memore di Episodio V (1980) – si nota un incomprensibile bisogno di Guadagnino di esplicitare una dinamica già perfettamente chiara, già perfettamente raccontata dalla suddetta messinscena.

Sembra una piccolezza, ma a mio parere è solo il primo indizio di un film mancante di un’idea chiara, non sempre sicuro di quello che vuole raccontare e non sempre sicuro di come lo vuole raccontare – dinamica che si nota particolarmente, come vedremo, nella regia stessa.

Origine

Tralasciando il fatto che personalmente avrei preferito che il ritorno al passato fosse stato meglio preparato, anche in questo caso l’origine del rapporto fra Tashi e i due protagonisti mi ha convinto molto in certi momenti, molto di meno in altri.

Il primo approccio con Tashi assume un significato ulteriore con il procedere della vicenda, ma tutta la dinamica dei due protagonisti che rimangono letteralmente a bocca aperta davanti all’apparizione della ragazza, e che poi cercano letteralmente di inseguirla, l’ho trovata eccessivamente patetica.

Quantomeno, nel differente approccio dei personaggi, la scrittura torna a lavorare di sottrazione, affidando alle stesse battute dei protagonisti il compito di definire le loro diverse indoli: come Patrick ha evidentemente un approccio unicamente sessuale…

…al contrario Art fin da subito – e paradossalmente, visto il suo futuro con lei – è interessato a lei solo come campionessa, e per questo cerca di far virare la conversazione sul tennis, pur sentendosi comunque scalzato da un Patrick che cerca continuamente di depotenziarlo sessualmente.

Ma non sono loro il problema.

Controllo

Tashi cerca solo il controllo.

Il controllo anzitutto sulla sua vita e sulla sua carriera, non lasciandosi travolgere dai primi successi che la incoronano già come la prossima promessa del tennis, ma volendo tenersi un piano B dal punto di vista accademico.

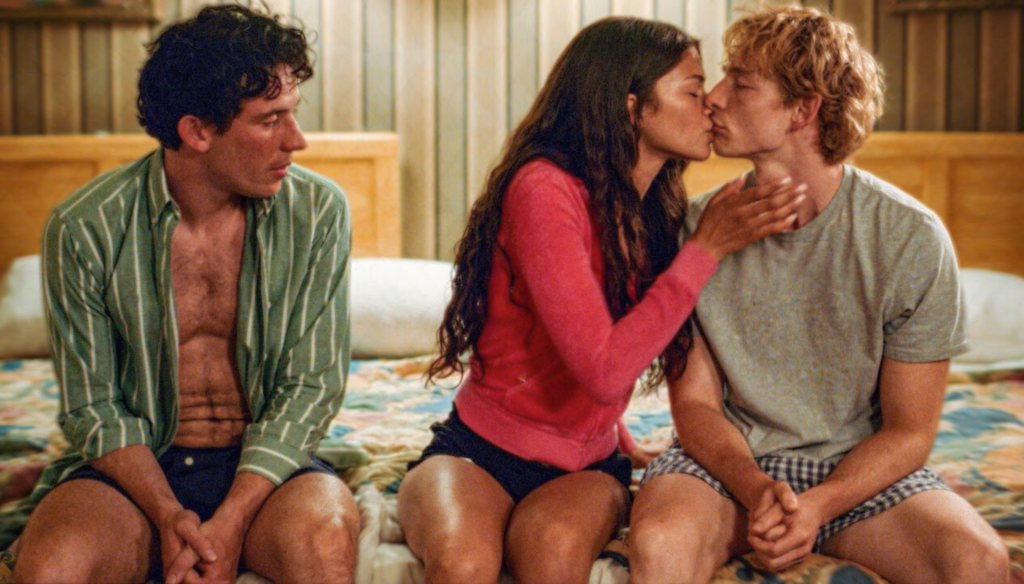

Così, fin dal primissimo incontro sessuale, Tashi ha il completo controllo della situazione, mettendosi sempre nella posizione di essere prima pronta a ricevere, per poi passare ad una posizione dominante – sopra a Patrick o, anche meglio, osservando i due ragazzi che mettono in scena la loro sessualità repressa.

E in entrambi i casi Tashi è la grande protagonista della scena, grazie ad una Zendaya davvero magnetica, ma non particolarmente aiutata dalla regia, che mantiene perlopiù la camera fissa e lascia che siano i personaggi a parlare – e per questo, a mio parere, depotenziando la scena stessa.

Al contempo, Tashi ha il controllo perché in almeno due momenti interrompe il rapporto.

E proprio qui c’è il punto di svolta.

Interesse

Il focus dell’interesse per Tashi è variabile.

Con Patrick sulle prime sembra che l’interesse sia solamente sessuale, tanto da respingere con forza le accuse di Art riguardo la mancanza di sentimenti romantici del suo fidanzato – dando per scontato che fosse quello che la ragazza stesse cercando.

Invece, con ogni evidenza, il connubio tennis – sesso è fondamentale per Tashi, tanto da respingere il suo partner sessuale quando lo stesso le viene negato, preferendo in ogni caso lo sport rispetto all’intrattenimento sessuale – che, senza l’elemento agonistico, perde per lei totalmente di significato.

Per questo, l’incidente è quasi un’epifania.

Tralasciando il modo in cui è messo in scena – che ho trovato al limite del trash – la presenza di Art in quel momento, e l’assenza invece di Patrick è fondamentale per Tashi per realizzare quale sarà il centro delle due relazioni: con Patrick solo il sesso, con Art solo il tennis.

Per questo è così drammatico nel presente il desiderio di Art, ormai marito di Tashi, di abbandonare la carriera sportiva, avendo già da tempo spostato la sua attenzione altrove, ovvero sul piano affettivo e familiare, in cui il sesso non esiste e in cui la moglie appare più come una madre che una compagna.

E a questo punto va aperta una parentesi fondamentale.

Represso

Challengers, più che essere saturo di metafore sessuali, è colmo di simboli fallici.

Di fatto, Art e Patrick sono in una continua competizione sessuale, e per questo si mettono continuamente in mostra, mangiando cibi dalle forme eloquenti e sfoggiando in maniera esagerata i loro fisici statuari o con le loro enormi racchette.

Di fatto la conquista di Tashi diventa per molti versi una sfida di potere, per decretare chi è il maschio più possente e più meritevole delle attenzioni sessuali della ragazza, che però rimane sostanzialmente esterna, più un’osservatrice che parte effettivamente attiva della vicenda.

E questo perché Tashi, come noi spettatori, ha notato l’omosessualità repressa dei due personaggi.

Infatti, tutte le dinamiche di potere dei due protagonisti possono facilmente essere ribaltate nell’ottica di un corteggiamento quasi inconsapevole fra i due – che, fra l’altro, avrebbe avuto una vita molto più soddisfacente se avessero messo da parte Tashi e si fossero concentrati sul loro rapporto.

Una dinamica che appare in maniera eclatante in occasione del loro primo rapporto con la ragazza: consapevole di essere il desiderio sessuale di entrambi, Tashi li spinge invece a mettere a nudo le loro vere pulsioni, per poi osservare compiaciuta quella che potrebbe essere la vera soluzione alla loro conflittualità…

Orgasmo

La chiusura di Challengers è quella che mi ha lasciato più dubbi.

Da una parte, ho trovato del tutto confusionario il rapporto fra Tashi e Patrick: sembra come se la ragazza si stia prostituendo – esattamente quello che criticava al suo partner – per ottenere la vittoria del marito nella sfida finale – e, di conseguenza, la sua serenità mentale.

D’altra parte, mi ha personalmente urtato questo utilizzo così poco consapevole di scelte registiche estremamente intraprendenti – come la soggettiva della pallina – che si perdono nel marasma di una messinscena invece molto più banale, non aggiungendo di fatto nulla alla scena a livello concettuale.

D’altra parte, nel complesso ho apprezzato il finale.

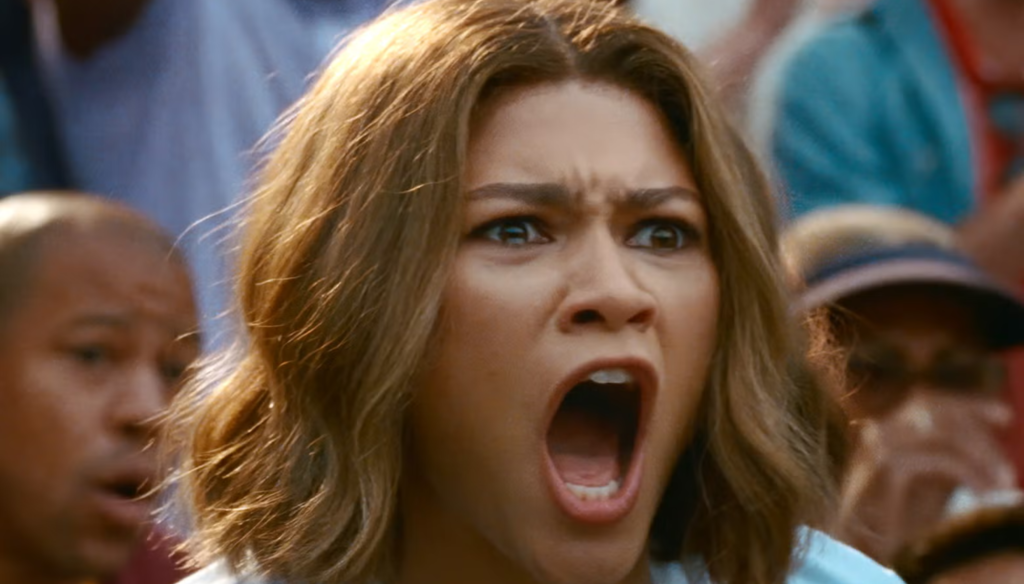

L’ultimo atto della sfida fra Patrick e Art è il punto di arrivo del loro rapporto con Tashi: da una parte, finalmente i due accettano la natura sessuale del loro rapporto, impegnandosi davvero nella partita – e nel loro rapporto, finendo abbracciati…

…d’altra parte, riescono finalmente a garantire un effettivo orgasmo a Tashi, visibilmente eccitata davanti alla visione del vero tennis, del tennis come lei aveva sempre sognato – ma mai più concretizzato, per via dell’incidente – facendola esplodere in un sentito urlo di vittoria.