Land of mine (2014) di Martin Zandvliet è un dramma storico che racconta un capitolo piuttosto buio del secondo dopoguerra europeo.

A fronte di un budget piccolino – circa 6 milioni di dollari – nonostante la candidatura agli Oscar come Miglior film straniero, fu un pesante insuccesso commerciale, non riuscendo neanche a coprire le spese di produzione.

Di cosa parla Land of mine?

Danimarca, 1945. Dopo la resa della Germania, un gruppo di prigionieri di guerra tedeschi viene incaricato di ripulire le spiagge danesi dalle mine antiuomo nascoste sotto la sabbia. Ed è solo lo spunto per una riflessione ben più ampia…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Land of mine?

Assolutamente sì.

Land of mine si inserisce in quel tipo di produzioni assolutamente necessarie, riuscendo a riflettere lucidamente su tematiche storiche spesso banalizzate e raccontate faziosamente, affiancandosi invece ad ottimi titoli come La caduta (2004) e Vittime di guerra (1989).

Resta per questo un film estremamente crudele, che, per quanto cerchi di mantenere un sguardo tutto sommato positivo e speranzoso sul futuro, non manca di includere non poche scene che lasciano poco spazio all’immaginazione…

Terra

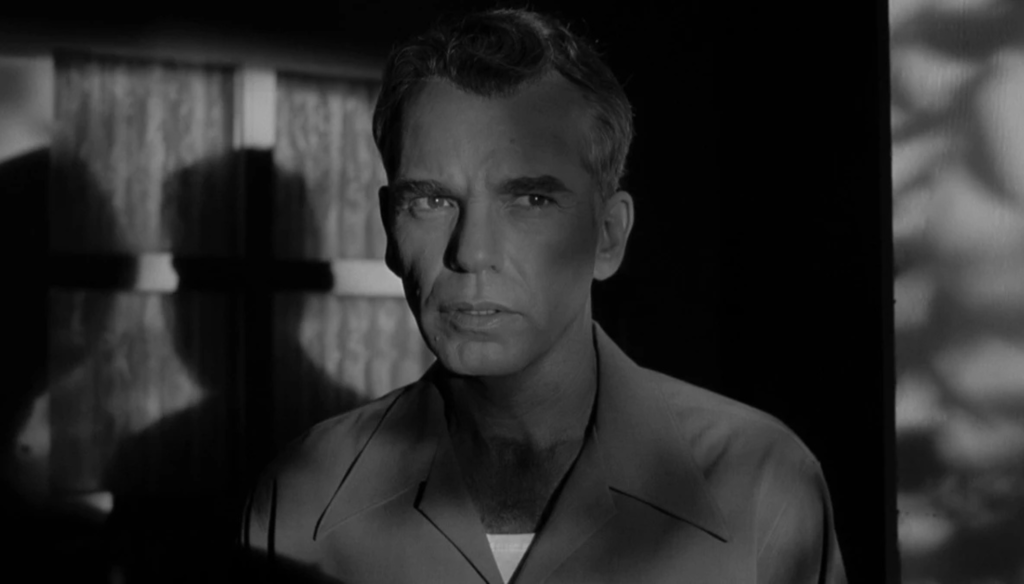

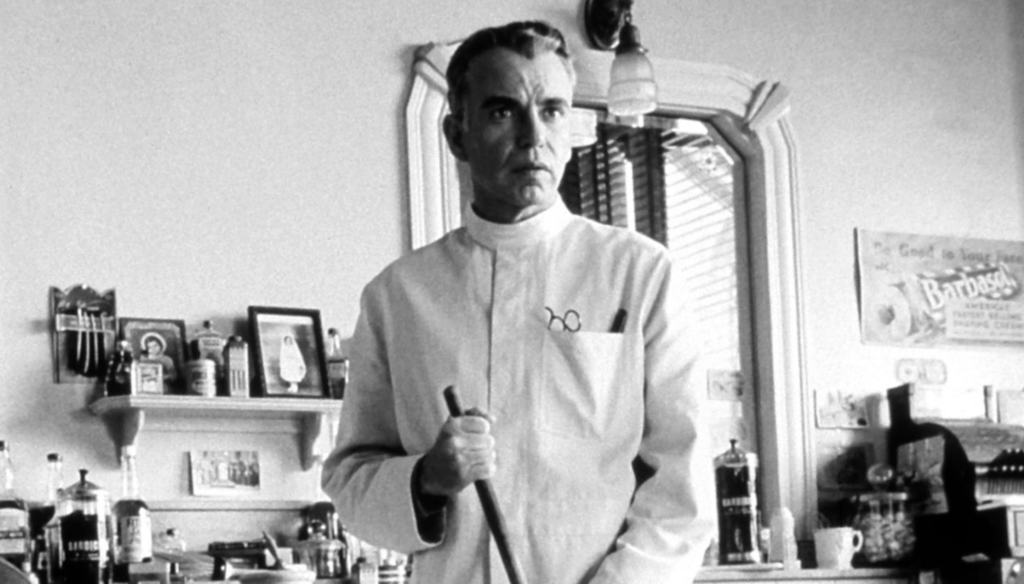

Il sergente Rasmussen è il punto di partenza.

Basta la primissima sequenza per inquadrare sia il suo personaggio, sia, più in generale il risentimento che dominava il pensiero comune della Danimarca (e non solo): un odio cieco verso qualunque rappresentante di una Germania ormai sconfitta e inerme…

…ma che era stata per un intero lustro promotrice di una guerra destabilizzante e distruttiva.

E, se il vero nemico è irraggiungibile, non resta che prendersela con quello che resta.

Anche se quello che resta non è altro che un pugno di giovani che hanno buttato via la loro giovinezza per le aspirazioni di potere di qualcun altro, e che ora vivono nell’ansia perpetua di dover contribuire alla rinascita di una patria totalmente annichilita.

E, proprio per questo, vanno puniti.

Punizione

I tedeschi non sono più umani.

Sono strumenti.

Strumenti di un percorso di vendetta e, in qualche modo, di catarsi: liberare l’Europa della loro scomoda e odiosa presenza, ripulire ogni traccia della loro colpa, anche a costo di essere coinvolti in un’operazione ancora più assurda e mortale della stessa guerra che hanno appena combattuto.

Per questo non c’è alcun tipo di pietà e di compassione verso questi ragazzini poco più che adolescenti, che possono essere lasciati morire – con una mina in mano o con la pancia vuota – che possono umiliati come le bestie che sono.

Perché questi personaggi si trovano in una zona grigia, in un momento della storia in cui tutto è permesso, dove basta nominare il loro paese d’origine e gli ultimi dieci anni per scusare ogni tipo di azione, di punizione, di disumanizzazione.

E, quando tutto è permesso, siamo solo noi a decidere cosa vogliamo essere.

Ricominciare

Da dove vogliamo ricominciare?

Il percorso di consapevolezza di Rasmussen attraversa vie tortuose e contraddittorie, in cui il personaggio si rende progressivamente conto di come questi innocenti ragazzi siano diventati la valvola di sfogo di un continente stremato e accecato dal desiderio di vendetta.

Perché, anche se li vuole vedere come i colpevoli, come i fautori di una distruzione imperdonabile, in realtà gradualmente i suoi nemici si rivelano per quello che sono: compagni leali, indifesi e pieni di sogni, che possono davvero essere il punto di partenza di una indispensabile riappacificazione fra popoli.

Ma la maggiore consapevolezza è anche di come questi animi gentili possano essere schiacciati e annientati, come la storia si possa in qualche modo ripetere a parti alterne, in cui il nemico diventa la vittima, arrivando ad punto di esasperazione tale da scegliere la strada dell’autodistruzione.

Per questo Land of mine sceglie di lasciarci infine con una nota di speranza, di allungare l’occhio verso un futuro, un presente più consapevole.