I Vitelloni (1953) è uno dei film più noti della fase neorealista della filmografia di Fellini.

A fronte di un budget sconosciuto, la pellicola è stata un successo internazionale, riuscendo ad arrivare molto oltre i confini italiani, dove comunque incassò più di 28 mila euro.

Di cosa parla I Vitelloni?

La vicenda si incentra sulle vicende di un gruppo di bambini troppo cresciuti, incapaci di abbracciare la vita adulta…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere I Vitelloni?

Assolutamente sì.

Come era stato per il precedente Lo sceicco bianco (1952), anche in questo caso Fellini porta in scena un racconto dissacrante della società italiana, della fragilità del sogno piccolo borghese intrappolato in una serie di codici che non riesce a sostenere…

…ben rappresentato dai cinque protagonisti che si fanno largo in una vita dove vogliono essere capifamiglia, inguaribili dongiovanni, artisti incompresi…per ritrovarsi ad essere solo dei bambinoni (o Vitelloni, appunto) incapaci di diventare adulti e di prendersi anche solo la minima responsabilità sulle spalle.

Incidente

L’incipit è un perfetto spaccato della condizione iniziale dei protagonisti.

La simpatica occasione di incontro paesano ruota intorno all’incoronazione della reginetta di bellezza, ultimo momento del racconto di un sogno di giovinezza che sembra non avere mai fine, in cui i Vitelloni ne sono il degno contorno…

…ma che viene spezzato da un temporale improvviso e inarrestabile, quanto è inarrestabile l’incidente della gravidanza di Sandra, che, soffocata dal peso della responsabilità, sviene in mezzo alla folla rivelando così il peccato giovanile che la forzerà immediatamente alla vita adulta.

In questo senso Fausto è l’apoteosi dei Vitelloni, che sogna una vita al di fuori di ogni responsabilità, soprattutto quella di una donna fissa al suo fianco, che cerca di fuggire alla prima occasione, ma che viene subitamente riportato coi piedi per terra dall’arcigno patriarca.

Ed è solo l’inizio.

Fuga

I Vitelloni vivono in una continua fuga.

Fausto cerca ogni occasione per fuggire dalle responsabilità del suo matrimonio, non scegliendo una particolare alternativa allo stesso, ma semplicemente avventandosi su ogni donna gli sembri anche vagamente interessante, incapace di rimanere fedele alla dolce e innocente Sandra.

E per lui è ancora più straziante rimanere bloccato in un limbo costrittivo e soffocante, in cui è tecnicamente un adulto – in quanto sposato – ma deve sottostare ai controlli pressanti di una famiglia che non è neanche la sua e che lo trattiene come in un bozzolo, in attesa che possa sbocciare – o maturare.

E la sua immaturità non è solo nel suo continuo e testardo rifuggire la trappola matrimoniale, ma nel comportarsi senza aspettarsi nessuna conseguenza – che sia per le donne o per gli stupidi furti – finendo anzi continuamente punito e sconfitto.

E gli altri?

Ruolo

E se il sogno fosse troppo?

Nessuno dei Vitelloni è capace di affrontare davvero la vita adulta: persino il sognatore Leopoldo, che vede finalmente le sue notti di studio maturare i primi frutti nelle lodi e promesse entusiastiche del commediografo, con la promessa di evadere la realtà provinciale in cui è costretto…

…fugge spaventato davanti ad una realizzazione del sogno non così idealizzata come si immaginava, in cui la via per la gloria può essere lastricata di insidie e di attenzioni non richieste, come quelle ambigue che gli rivolge il drammaturgo sulla spiaggia.

Ma quello più bloccato in un limbo paradossale è Alberto.

Fra tutti, è il protagonista che abbraccia di più il suo lato infantile, che ha il suo apice nella festa di Carnevale, in cui si traveste scioccamente da donna, ma che si manifesta anche nelle stupide scommesse di cavalli e nelle ubriacature deliranti che gli impediscono di assumere quel ruolo tanto ricercato.

Infatti Alberto vorrebbe essere il patriarca di una famiglia senza padre, vorrebbe proteggere la sorella, anzi decidere della sua vita, quando la stessa è ormai economicamente indipendente, e sceglie consapevolmente di evadere ogni norma sociale con il suo amante…

…e infine fuggendo da una realtà che ormai gli sta troppo stretta.

Ma il lieto fine è possibile?

Futuro

Come spesso nei film di Fellini, il finale de I Vitelloni è volutamente ambiguo e amaramente ironico.

Il punto di arrivo dovrebbe rappresentare finalmente la maturazione di Fausto, messo davanti alle conseguenze delle sue malefatte, rischiando di perdere la moglie che diventa finalmente il suo unico desiderio, tanto da scacciare la femme fatale su cui aveva messo avidamente gli occhi qualche mese prima.

Eppure, le parole di chiusura di questa scena sono estremamente eloquenti:

La storia di Fausto e Sandra finisce qui, per ora.

Così Fellini non prospetta un finale lieto in cui il sogno borghese si è ricomposto, ma piuttosto ci lascia con una chiusura provvisoria che non esclude che nel futuro Fausto possa ricadere nei medesimi comportamenti, né risolve di fatto nessuna delle vicende dei suoi protagonisti.

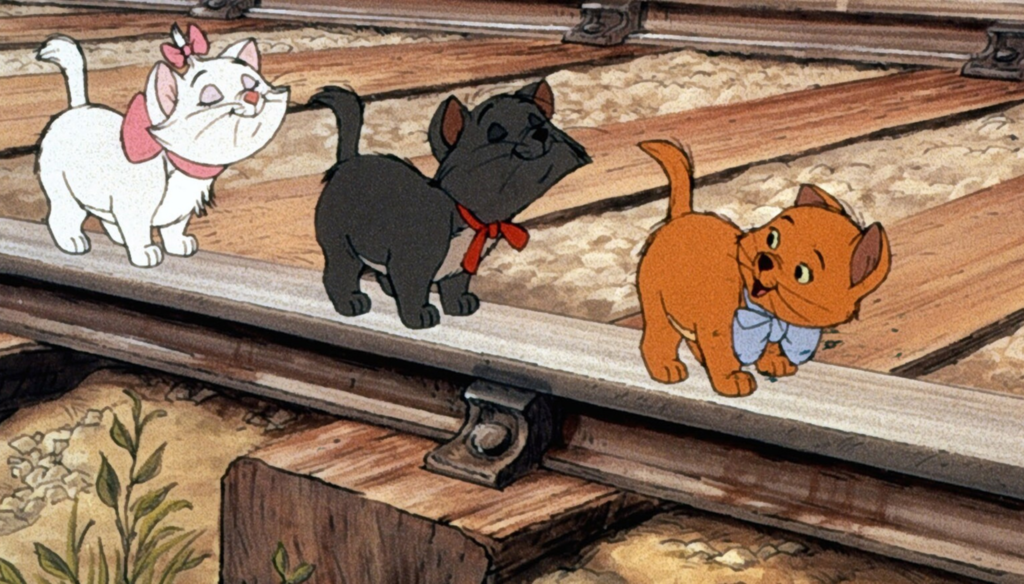

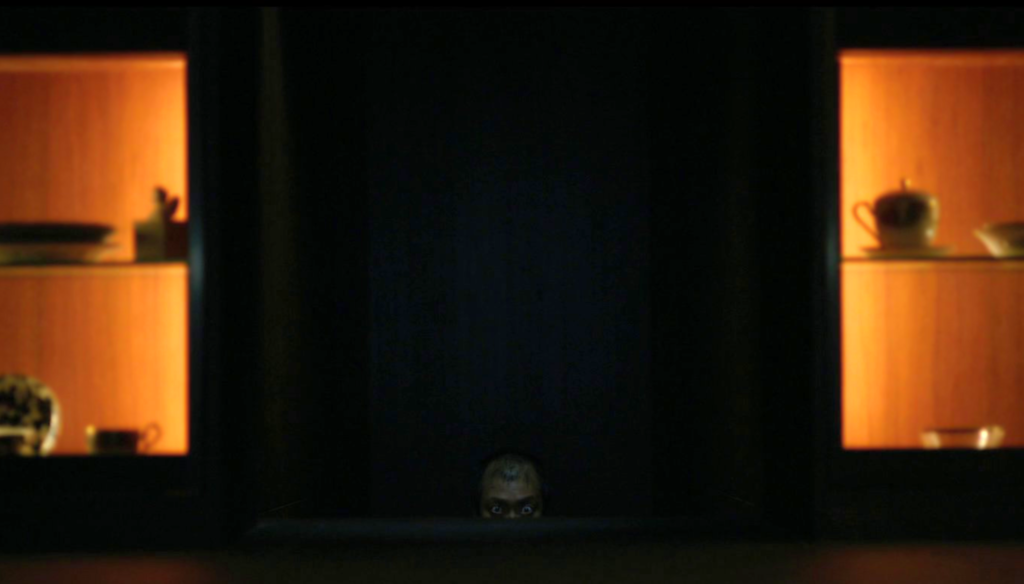

Nemmeno la fuga di Moraldo è risolutiva, anzi è significativa per confermare il limbo in cui i protagonisti sono intrappolati, immaginandoli come passeggeri del medesimo treno con una destinazione ancora incerta, e infine in bilico su una rotaia solitaria, fra due vite, senza appartenere a nessuna delle due…

…proprio come Gaetano nella chiusura della pellicola.