Lettere da Iwo Jima (2006) di Clint Eastwood si può annoverare fra i film di guerra di produzione occidentale più sui generis del cinema contemporaneo – basti solo pensare al fatto che è interpretato tutto da attori giapponesi in giapponese.

A fronte di un budget piuttosto contenuto per una produzione del genere – appena 19 milioni di dollari – fu un ottimo successo commerciale, con 69 milioni di incasso.

Di cosa parla Lettere da Iwo Jima?

Diverse storie di soldati semplici e generali innamorati del proprio paese si susseguono sullo sfondo della drammatica sorte dell’isola di Iwo Jima, ultima linea di confine per l’Impero Giapponese nella Seconda Guerra Mondiale…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Lettere da Iwo Jima?

Assolutamente sì.

Lettere da Iwo Jima è una riproposizione dell’opera precedente dello stesso Eastwood, Flags of our fathers (2006), però portando il punto di vista giapponese della turbolenta vicenda di questa ultima linea di confine, in cui i soldati nipponici dovettero veramente dimostrare il loro valore…

Attraverso una regia attenta e una scrittura il più possibile realistica e verosimile, con questa pellicola il regista statunitense porta in scena uno spaccato piuttosto variegato dei diversi sentimenti che popolavano l’altra parte del fronte…

Insomma, non ve lo potete perdere.

Lettere da Iwo Jima realtà

A cura di Carmelo.

Alcune utili indicazioni per orientarsi nel film.

La battaglia di Iwo Jima (硫黄島の戦い Iōtō no tatakai?) si svolse durante la Guerra nel Pacifico (19 Febbraio-26 marzo 1945) nell’omonima isola giapponese tra le forze statunitensi e le truppe dell’esercito imperiale giapponese.

Insieme a Okinawa, Iwo Jima rappresentava uno scudo avanzato per le isole metropolitane dell’Impero giapponese che potevano essere coinvolte in uno sbarco degli Alleati: le due posizioni erano perciò presidiate da guarnigioni numerose e bene armate.

Anche per gli Stati Uniti, Iwo Jima rivestiva notevole interesse, poiché dagli aeroporti dell’isola sarebbero potute decollare le scorte di caccia ai bombardieri strategici Boeing B-29 Superfortress basati nelle isole Marianne e in Cina, che dal giugno 1944 colpivano le industrie e le infrastrutture giapponesi.

I lavori di fortificazione precedenti lo sbarco avevano trasformato l’isola in una vera e propria fortezza che, nonostante i bombardamenti preliminari effettuati dall’8 dicembre 1944, oppose una strenua resistenza alle unità statunitensi, principalmente del Corpo dei Marine, sbarcate il 19 febbraio sotto lo schermo protettivo di una completa supremazia aeronavale.

La feroce battaglia si concluse ufficialmente il 26 marzo 1945 con il quasi totale annientamento della guarnigione giapponese e la perdita di oltre 23 000 uomini fra morti e feriti per gli Stati Uniti (unico episodio della campagna di riconquista del Pacifico in cui gli USA soffrirono più perdite dei giapponesi).

Ecco una piccola galleria di foto d’epoca.

L’onore

Come per La sottile linea rossa (1998), anche Lettere da Iwo Jima può essere letto su più livelli.

Il primo livello è quello della guerra ideale.

Il senso di onore e di fedeltà all’Imperatore rendeva l’esperienza nipponica diversa per molti aspetti da quella statunitense: se all’interno del fronte americano vi era una ricerca dell’eroismo individuale, al contrario l’azione dell’esercito giapponese era volta alla salvezza della comunità.

Così vi è una generale consapevolezza persino da parte delle alte cariche dell’esercito di quanto la missione sia fondamentalmente suicida e senza speranza, al punto che persino la madrepatria si rifiuta di inviare i rinforzi adeguati.

Nonostante questo, sbocciano facilmente negli animi di questi personaggi slanci di patriottismo che li porta persino ad una sorta di suicidio fra il politico e rituale, all’urlo di 万歳 (banzai!) – Mille anni di vita all’ imperatore!

Di fatto per questi soldati è proibito tornare alla propria vita, non è possibile né arrendersi né farsi catturare, ma solo dimostrare fino all’ultimo la loro tenacia e fedeltà alla madrepatria, anche quando la stessa non sta facendo niente per aiutarli…

A metà

In questo senso, Tadamichi Kuribayashi è una figura di mezzo fra le due guerre.

Dopo aver avuto un’esperienza fondamentale nella realtà militare statunitense, il generale cerca di trovare una via alternativa per risolvere con maggior successo una situazione già di per sé insalvabile, scegliendo la strategia dell’imboscata al posto della trincea suicida.

Tuttavia, le gallerie di Kuribayashi rappresentano due volti della sua personalità.

Se da una parte quegli intricati sotterranei possono diventare una roccaforte, un ultimo tentativo di protezione dei suoi soldati, al contempo è piuttosto rivelatorio il discorso di Saigo nelle lettere alla moglie:

This is the hole that we will fight and die in. Am I digging my own grave?

Questo è il buco in cui combatteremo e in cui moriremo. Sto scavando la mia tomba?

Di fatto il generale è animato da ultimo e atipico fervore, che lo porta a combattere fianco a fianco con i suoi sottoposti, cercando in tutto e per tutto di proteggerli dal peggio, dando persino valore alla loro individualità.

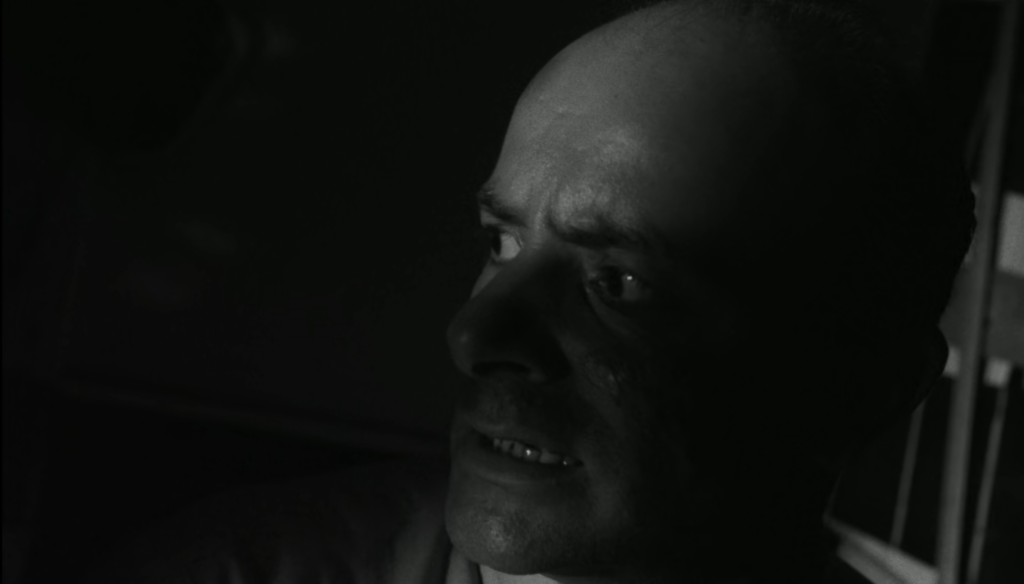

In questo senso è indicativa la differenza dell’utilizzo delle luci nella scena in cui Kuribayashi cerca di incoraggiare i soldati:

Come il generale è illuminato da una luce piuttosto netta, che ne evidenzia l’entusiasmo del discorso, al contrario i soldati sono inghiottiti dall’oscurità dell’ambiente, sferzati da queste ombre drammatiche che evidenziano l’arrendevolezza dei loro cuori.

L’ultimo tentativo di ricongiungersi con la sua patria è nel finale, in cui Kuribayashi sceglie di compiere un 切腹 (seppuku), ovvero un suicidio rituale per morire con onore ed evitare di essere catturato dal nemico.

Ma un colpo di pistola gli nega anche questo ultimo desiderio.

Reale

Do what is right because it is right.

Fa ciò che è giusto, perché lo ritieni giusto, non perché devi farlo.

L’altro livello narrativo è la guerra reale.

Per la scrittura dei soldati semplici si sceglie un taglio il più possibile realistico e verosimile, a tratti quasi comico, mostrando fin da subito quanto la maggior parte di loro siano fortemente disillusi dalla guerra e non si facciano problemi a fare discorsi considerati antipatriottici.

Nello specifico Saigo è il fulcro di questa narrazione, mostrandosi il più delle volte del tutto lontano dal modello di soldato perfetto della propaganda, anzi apparendo piuttosto trasandato, molto improvvisato – e infatti ammette subito di non essere un soldato.

Per questo il giovane soldato sfugge consapevolmente tutte le dinamiche di patriottismo e di sacrificio immotivato che i suoi superiori cercano di imporgli, sottraendosi al sacrificio rituale e cercando anche di ribaltare la narrazione patriottistica a suo favore:

We can die here, or we can continue fighting. Which would better serve the emperor?

Possiamo morire qui, oppure continuare a combattere. In che modo serviremmo meglio l’imperatore?

Anzi infine sceglie di evadere il conflitto stesso, venendo spalleggiato da un altro compagno che dice testualmente di non poterne più di questa guerra, a sottolineare un senso di frustrazione generale che pervade l’esercito.

Significativo anche la sua decisione finale, in cui aggredisce il soldato inglese quando si accorge che lo stesso ha requisito la pistola del generale Kuribayashi: a suo modo il protagonista sceglie di fare un attacco banzai (suicida), ma per qualcosa in cui credeva veramente.

Ovvero, una persona a cui davvero teneva e che non meritava di essere spogliata del suo valore.