Matilda (1996) di Danny DeVito è la più famosa trasposizione dell’opera omonima di Roald Dahl – uscita in Italia con l’infelice titolo di Matilda 6 mitica (che mi rifiuto di utilizzare in questa sede).

A fronte di un budget medio – 36 milioni di dollari, circa 70 milioni oggi – fu un pesante flop commerciale – solo 33 milioni di incasso, circa 64 oggi – diventando un piccolo cult solamente successivamente.

Di cosa parla Matilda?

Matilda è una bambina geniale, capace di leggere perfettamente già a quattro anni. E che paradosso che una persona del genere sia nata in una famiglia così ignorante…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Matilda?

Dipende.

Matilda è un film a cui sono molto legata perché è stata una delle mie visioni preferite dell’infanzia, ma, a differenza di altri prodotti dello stesso genere – come Genitori in trappola (1998) – è una pellicola pensata principalmente per un pubblico di giovanissimi.

Il romanzo originale al confronto ha uno sguardo molto più maturo e adulto – come tipico della narrativa di Dahl. Ma nondimeno, se amate il romanzo di ispirazione, potrete ritrovare in questa pellicola una trasposizione complessivamente fedele e con una regia piuttosto piacevole.

Al contempo, è un film che guardato con un occhio più critico offre molti spunti di riflessione, che lo spettatore sia un bambino o un adulto.

Per questa recensione ho preso spunto dall’ottimo contributo ad opera di Heroica.it (che potete trovare qui) ed ho utilizzato tendenzialmente la traduzione ad opera della Salani (2004) per i nomi dei personaggi.

Nascere soli

La scelta di ambientare la storia negli Stati Uniti permette di dare tutto un altro sapore all’incipit.

Mentre infatti il romanzo non approfondisce la nascita di Matilda, l’accenno allo spreco di soldi per far venire al mondo la protagonista è del tutto comprensibile nel contesto statunitense, in cui un parto può venire a costare anche diverse decine di migliaia di dollari.

E così da quando è nata Matilda non è solo rifiutata, ma proprio dimenticata, anzitutto in macchina.

Ma Matilda non è una bambina qualunque: proprio nella sua incomprensione del mondo sia adulto che infantile, rifiuta di essere una semplice bambina, perché la sua mente geniale la spinge ad andare ben oltre.

Il potere della conoscenza

La scelta di Matilda di andare in biblioteca è estremamente simbolica.

Pur essendo nata in una realtà così culturalmente arida, proprio grazie al disinteresse dei genitori nei suoi confronti, non eredita nulla dalla sua famiglia, ma sceglie invece di alimentare la sua mente curiosa proprio al di fuori della stessa.

La scelta di uscire dal perimetro stabilito racconta, anche indirettamente, una prospettiva incredibilmente femminista di sottrarsi agli schemi sociali convenzionali e al controllo della figura maschile – in questo caso il padre, che la disprezza anche in quanto femmina.

Fra l’altro, proprio come nel romanzo, anche il film non spinge troppo sul versante della bambina prodigio.

Si sceglie invece il taglio più realistico: Matilda è comunque una bimba che non ha ancora affrontato né la scuola né la vita adulta, e per questo non riesce a comprendere fino in fondo le tematiche proposte dalle opere dei grandi autori del passato.

Ma non per questo si arrende.

Imparare a combattere

Dopo essersi riuscita a ritagliare un piccolo angolo in cui dare sfogo alla sua genialità, Matilda comincia a non accettare più l’ostilità dei suoi genitori verso di lei, e anzi sono gli stessi ad insegnarle involontariamente il diritto alla punizione.

Questo aspetto è molto più ammorbidito rispetto al libro: nel romanzo le piccole vendette di Matilda erano sistematiche ad ogni sgarbo del padre e della famiglia in generale – in particolare, uno dei dispetti del romanzo, ai danni di tutti i suoi parenti, è omesso nella pellicola.

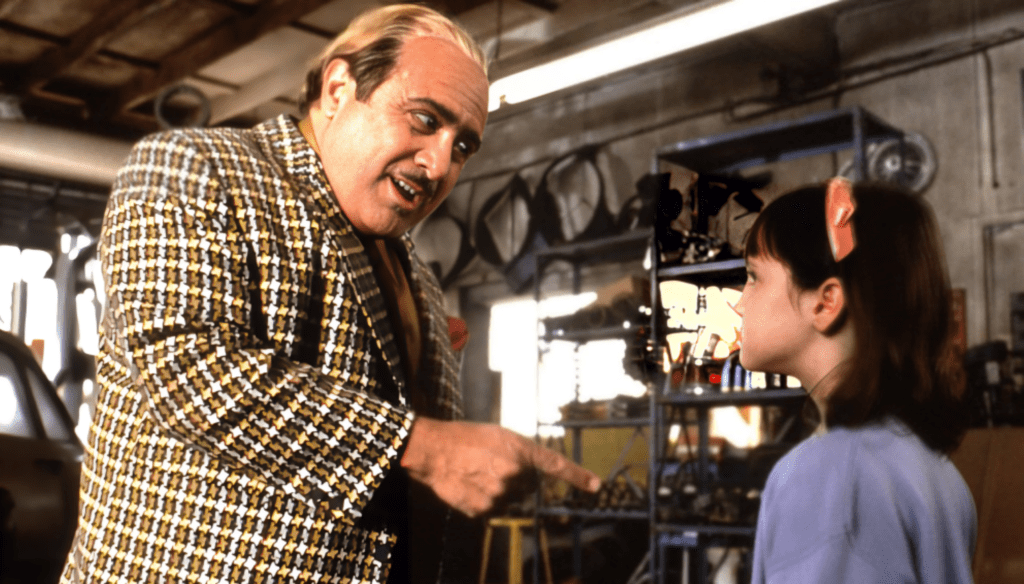

Nel film invece l’unico target è il padre, principale personaggio da punire: il Signor Dalverme non è solamente un piccolo uomo disonesto e pieno di sé, ma è proprio la figura che più di tutte limita Matilda e cerca di ricondurla all’idea di femmina stupida e sottomessa – l’unica che può accettare.

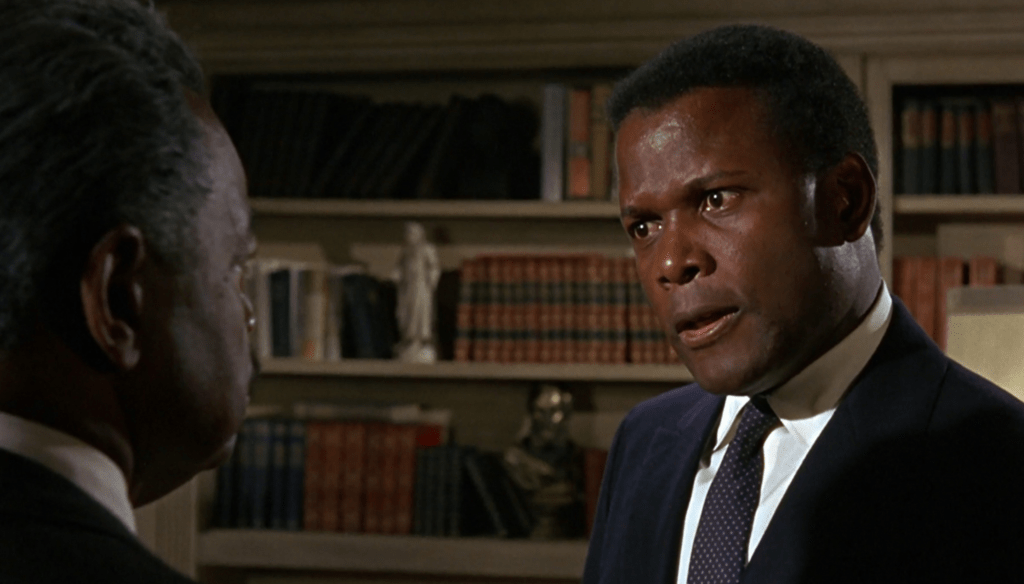

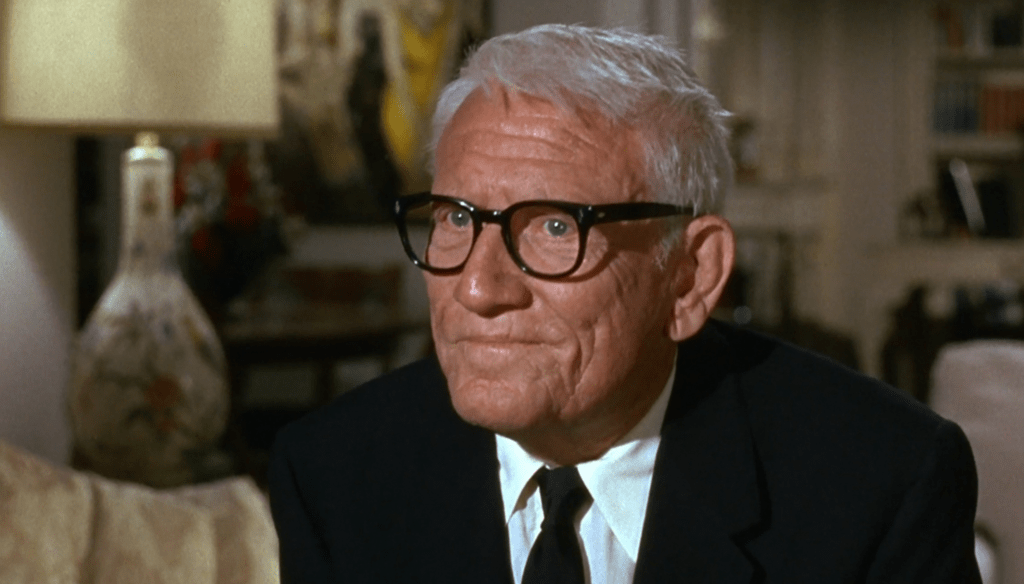

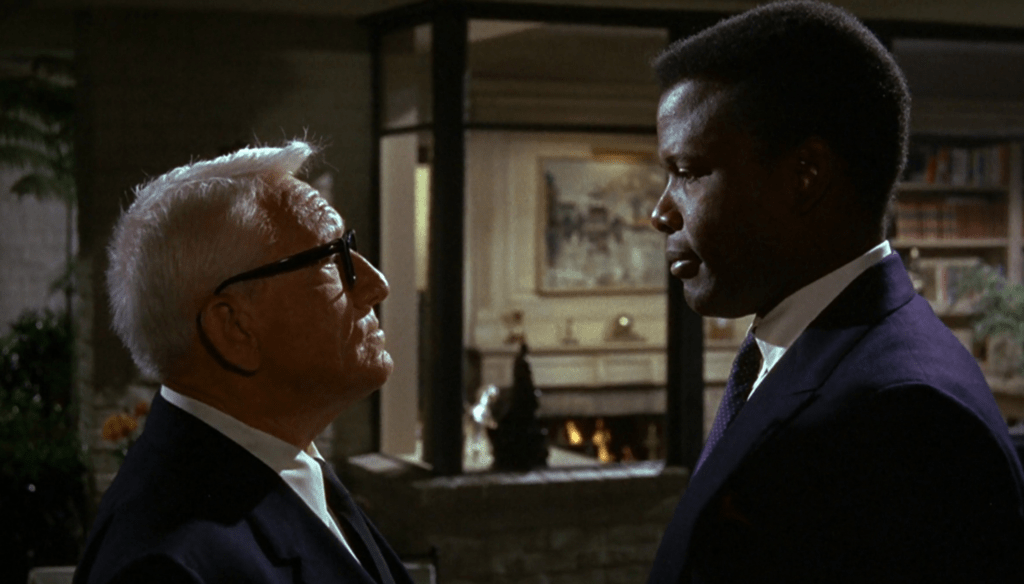

Particolarmente iconico lo scontro nell’officina, in cui il padre sminuisce la protagonista ricordandole che è piccola e stupida, mentre lui è grande e intelligente, e ha tutto il potere e l’autorità dalla sua.

Proprio questo spinge Matilda a vendicarsi, dimostrando – nella totale inconsapevolezza del padre – di essere molto più scaltra di quanto lui credesse, mettendolo nel sacco non una, ma per ben due volte – prima col cappello, e poi con la tinta per capelli.

Ed è esilarante se si pensa che il padre non sospetta mai di lei, proprio perché la crede così stupida.

L’altro nemico

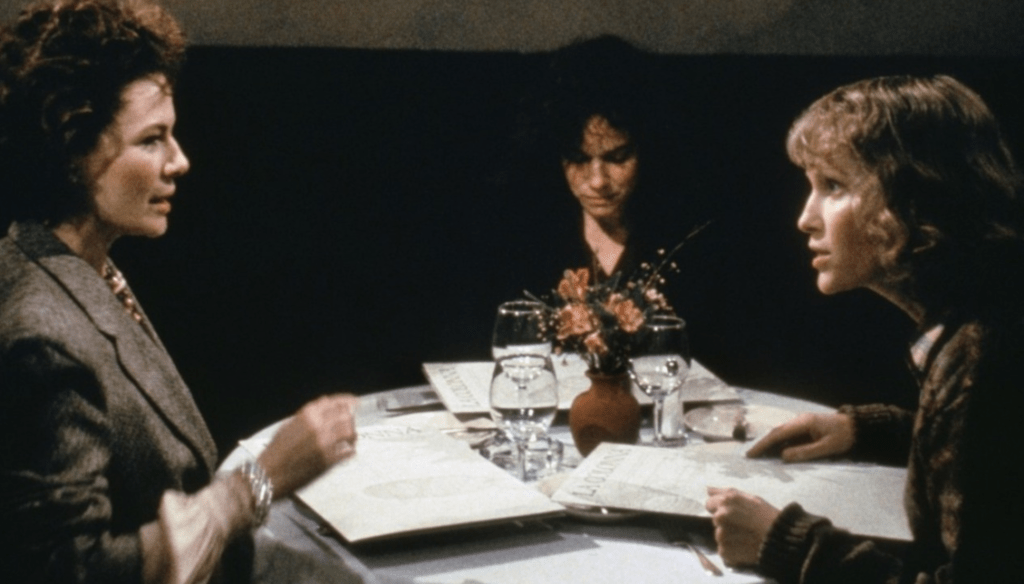

Quando Matilda finalmente si affaccia al mondo adulti al di fuori della sua sfera familiare, viene a contatto con due modelli femminili fondamentalmente opposti.

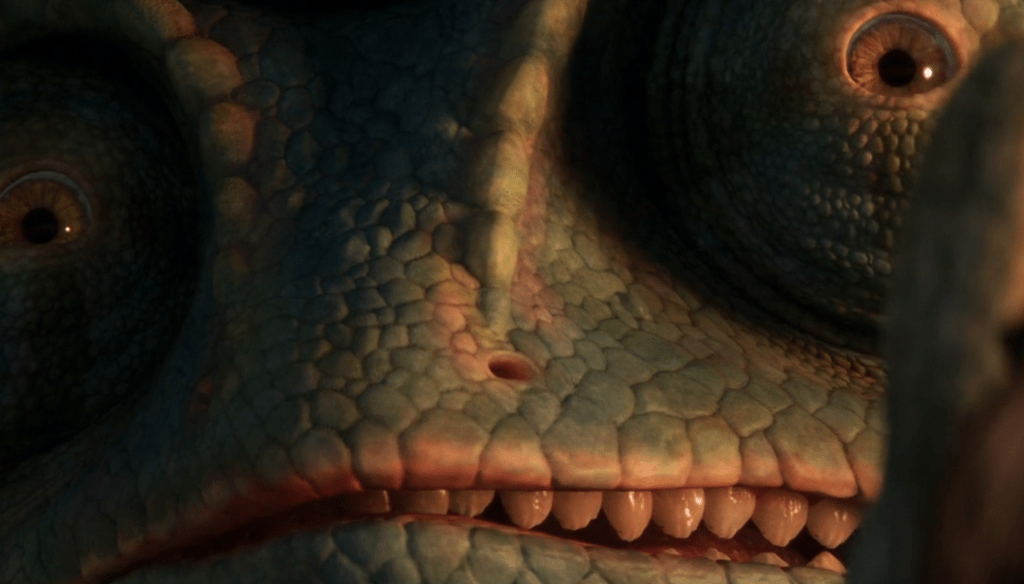

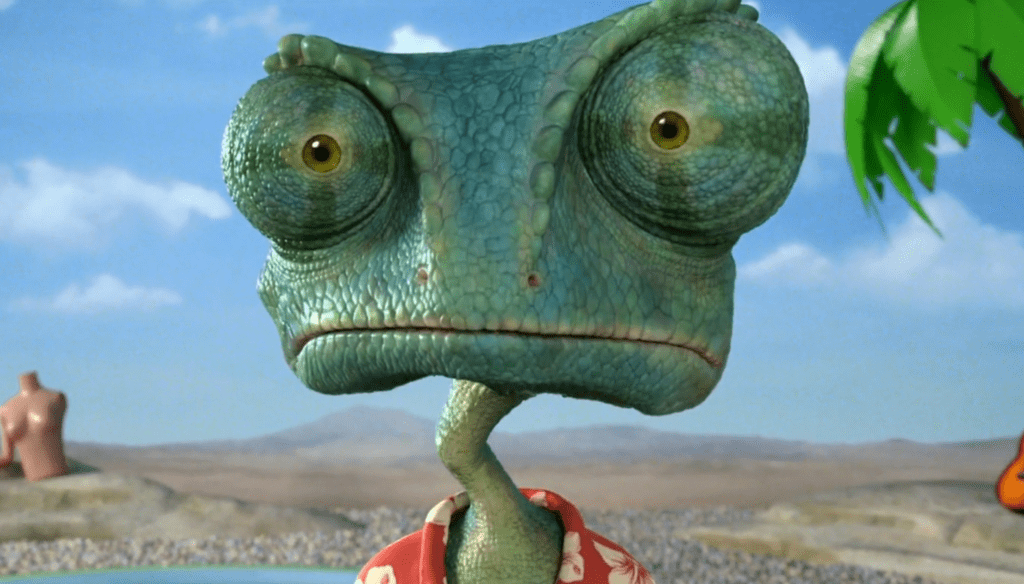

Il primo è la Signorina Trinciabue, che racconta fondamentalmente un modello di estrema anti-femminilità, anzi un rifiuto della stessa, andando invece a rifugiarsi in un più violento e sicuro modello maschile.

Ma anche più che rifiutare il femminile, Agata ne respinge la sua rappresentazione più debole: l’infanzia. Per questo Matilda è inevitabilmente la sua nemesi: una bambina che non dimostra debolezza ma, anzi, grande intraprendenza.

In generale, proprio come il Signor Dalverme, la Signorina Trinciabue sottovalutata i bambini, mettendoli continuamente alla prova con ostacoli apparentemente insormontabili, al fine di schiacciarli sotto al suo totale dominio.

Ma proprio per questo viene sconfitta più volte.

Alla riscossa!

Anzitutto da Bruno Mangiapatate.

Nel romanzo lo stesso riusciva senza alcuna fatica a mangiare l’enorme dolce della preside, mentre nel film si sceglie di puntare sull’idea che l’unione fa la forza, permettendo così al personaggio di concludere la prova grazie al sostegno dei suoi compagni.

Successivamente, anche Violetta riesce a ridicolizzarla: come nel libro la bambina organizzava il piano con cura e su ispirazione delle gesta di Matilda, nel film invece improvvisa totalmente.

In ogni caso, il risultato è lo stesso: riuscire a mostrare quella debolezza che Agata aveva sempre cercato accuratamente di celare.

Oltre all’anti-femminilità, la pellicola – a differenza del romanzo – si impegna a raccontare ancora questo personaggio come di fatto anti-umano, bestiale, proprio per sottolineare come si tratti di fatto di un mostro da sconfiggere.

La femminilità anomala

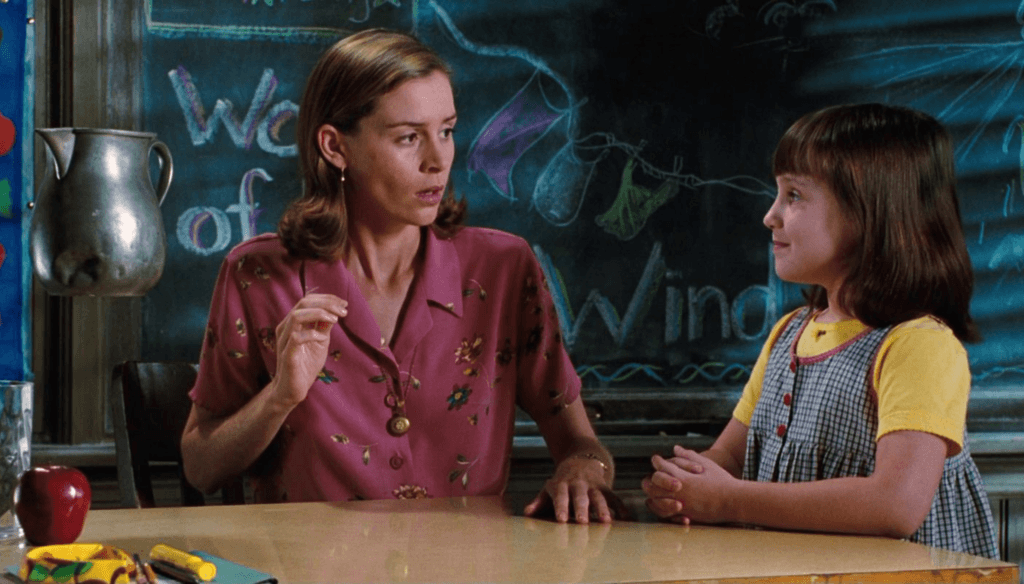

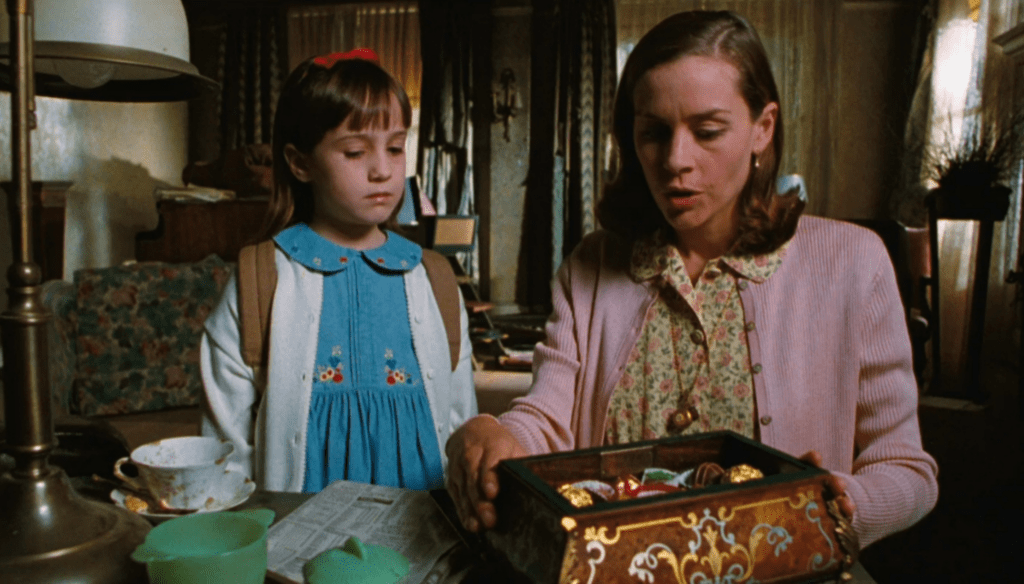

Il personaggio della Signorina Dolcemiele è ancora più interessante.

Come Agata rappresenta l’anti-femminile, Betta invece ne incarna totalmente i valori, almeno quelli esteriori: una donna minuta, delicata, che parla poco e che non osa opporsi direttamente alla tirannia della preside, fungendo da figura materna secondaria per Matilda.

In realtà, il suo personaggio ricopre la funzione di insegnante nel senso più ampio del termine, essendo l’unica figura della storia – insieme alla Signora Felpa – a riconoscere, anzi ad incoraggiare le potenzialità della protagonista.

Ed è proprio quando deve mettersi alla prova in questo senso, che Betta dimostra il suo potenziale.

Pur trovandosi davanti ad una figura sostanzialmente analoga a quella della Signorina Trinciabue, Betta non accetta di arrendersi davanti al pessimo comportamento del Signor Dalverme, che anzi disprezza e attacca direttamente in più momenti del loro incontro.

E, così come non aveva rinunciato al suo progetto davanti al diniego di Agata, allo stesso modo non si lascia sminuire dal superficiale ragionamento della Signora Dalverme, che la disprezza per aver scelto i libri invece che la bellezza.

Il potenziale inespresso

Ma l’effettiva potenzialità di Betta risiede nel suo passato.

Come la protagonista di un dramma ottocentesco, la Signorina Dolcemiele nonostante fosse – fisicamente e simbolicamente – schiacciata dalla figura di Agata, riesce a trovare una sua via di fuga, pur dovendo accettare tutte le ristrettezze che quella libertà porta con sé.

Nel libro si racconta più specificatamente della paura del suo personaggio verso la zia, di come fosse anche economicamente dipendente da lei, dovendo per questo vivere con non più di una sterlina alla settimana.

Ma Betta è ancora oppressa dal terrore di Agata, e non riesce a liberarsi completamente.

A questo punto interviene Matilda.

Il passaggio di testimone

La protagonista eredita dalla maestra la sua forza nel ribellarsi, ma non la paura verso Agata, scegliendo di portare la sua rivalsa fino in fondo, ed esercitandosi nello sviluppo dei poteri proprio per questo fine – nel libro proprio specificamente ed unicamente per quello.

Interessante quanto funzionale l’aggiunta del film per cui Matilda si impegna per recuperare la bambola della Signorina Dolcemiele – e, simbolicamente, l’infanzia che è stata ingiustamente strappata alla sua maestra.

Ma la sua vera vittoria è riuscire a mettere Agata letteralmente al tappeto, facendo proprio leva sulla sua debolezza – l’essere molto superstiziosa – e dando così lo slancio anche ai suoi compagni per ribellarsi totalmente verso il mostro che li aveva compromesso l’infanzia.

Questa aggiunta rispetto al libro – in cui semplicemente la Signorina Trinciabue scappava dopo lo scherzo di Matilda – mi ha convinto a metà: per quanto interessante distribuire la rivalsa su tutti i bambini, in questo modo si rende meno personale la vittoria di Matilda.

Allo stesso modo ho trovato molto più interessante la scelta del romanzo di limitare il potere della protagonista – un potere stancante e che terminava alla fine del libro – mentre il film ha scelto di renderlo più digeribile e legato ad una realtà fantastica e divertente.

Ma sono dettagli per un prodotto complessivamente molto rispettoso della sua fonte.