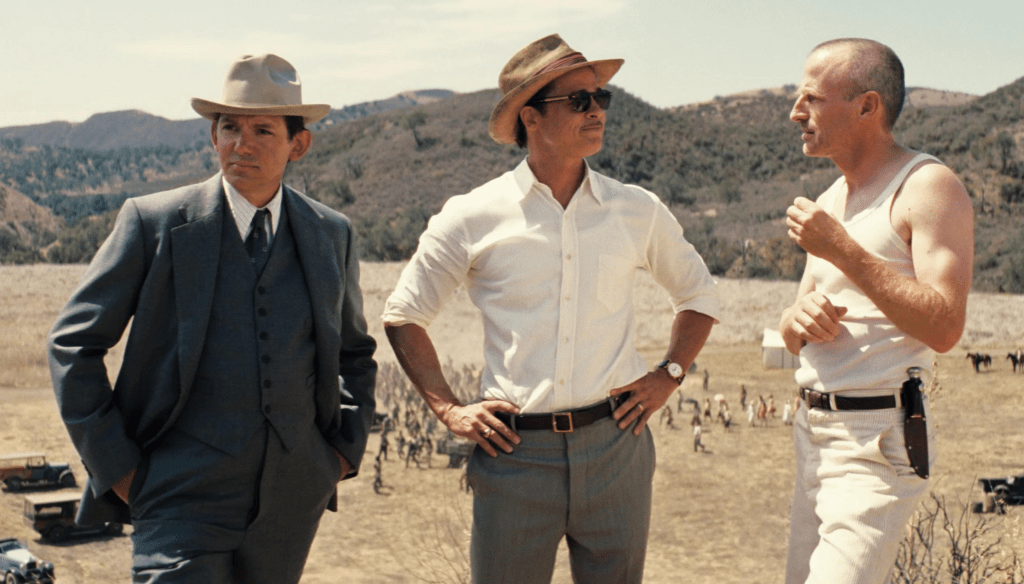

12 anni schiavo (2013) di Steve McQueen è un dramma storico che fu confezionato appositamente per colpire il cuore dell’Academy, portandosi infatti a casa tre statuette – fra cui il Miglior film – e nove nomination.

Una discreta delusione per un regista che si era dimostrato molto capace…

Come la maggior parte dei film di questo regista, costò pochissimo – appena 22 milioni di dollari -ma, proprio per la sua rilevanza a livello internazionale, incassò benissimo: 187 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di cosa parla 12 anni schiavo?

New York, 1841. Salomon è un uomo nero libero, che lavora come violinista e vive felicemente con la sua famiglia. Una serie di coincidenze sfortunate lo porteranno ad essere rapito e ridotto in schiavitù per più di un decennio.

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere 12 anni schiavo?

È molto difficile rispondere oggettivamente per un prodotto che non ti è piaciuto.

Personalmente, non è un film che consiglierei.

Nonostante riesca tutto sommato a raccontare il complesso dell’esperienza dello schiavismo in maniera piuttosto completa, non è particolarmente interessante come dramma storico né presenta qualche riflessione sul tema di qualche rilevanza.

Insomma, se riuscite a farvi commuovere e coinvolgere da una storia molto lacrimevole e fatta apposta per far piangere lo spettatore, che tratta in maniera abbastanza superficiale il tema dello schiavismo, guardatelo.

Ma non fatevi grande aspettative.

12 anni?

Uno dei più grandi problemi della pellicola è la sua incapacità di far sentire il passare del tempo.

Ci sono molti modi per riuscire a raccontare il tempo che passa, ma 12 anni schiavo ci prova una sola volta – e secondo me anche fallendo. Verso la fine del secondo atto, Salomon e gli altri schiavi di Epps vengono mandati a lavorare in un’altra piantagione.

A quel punto vi è un’evidente ellissi temporale: al loro ritorno non solo Patsey ha partorito la figlia del suo padrone, ma la stessa ha già qualche anno di età. Tuttavia, questo passaggio di qualche anno non si percepisce per nulla nella pellicola, che per quel tratto sembra coprire giusto qualche mese.

Allo stesso modo, anche accettando questa ellissi, nella pellicola in generale non sembrano passati più di quattro o cinque anni.

Non avere più nulla da dire

Verso il terzo atto ho avuto la terrificante sensazione che il film non avesse più niente da raccontare.

Ormai aveva raccontato sia il rapimento, il primo periodo di schiavismo, il secondo periodo. Mancava solamente il climax narrativo – che in realtà appare molto anti-climatico – per far piangere lo spettatore e infine lo scioglimento della vicenda.

E infatti tutta la parte finale l’ho trovata incredibilmente insipida, inutilmente allungata, e del tutto mancante di qualcosa di interessante da raccontare.

Un pietismo smisurato

Il climax drammatico di 12 anni schiavo è per me anche il punto più basso e meno interessante del film.

Servirebbe teoricamente a concludere la storia di Patsey e Epps, a portarla ad un apice drammatico, con una scena strappalacrime. Io invece per tutto il tempo non ho avuto alcun moto di simpatia o di coinvolgimento per quello che succedeva in scena.

E non sono una che ha problemi a farsi commuovere, anzi.

Vedevo solamente una costruzione fatta apposta per farmi piangere, senza che i personaggi mi fossero stati adeguatamente costruiti, ma sembrandomi solamente delle figure bidimensionali in scena.

L’unica stella

Una grave perdita della pellicola è l’utilizzo di Michael Fassbender.

Fra tutti gli attori mi è sembrato l’unico veramente valido – e non a caso è anche l’attore feticcio del regista. Nonostante la scrittura del suo personaggio, come detto, manca di qualsiasi tipo di profondità, questo fantastico attore si è indubbiamente impegnato nel suo ruolo.

Al contrario, non sono mai rimasta colpita né dall’interpretazione di Chiwetel Ejiofor nei panni del protagonista, né, sopratutto, da Lupita Nyong’o – che ho trovato di gran lunga più convincente in Us (2019). Entrambi gli attori mi sono semplicemente sembrati assorbiti nella recitazione al limite del lacrimevole della pellicola, costruita appositamente per entrare nel cuore dell’Academy.

E, purtroppo, riuscendoci.

12 anni schiavo meritava di vincere l’Oscar?

Gli Oscar del 2014 vengono ricordati principalmente per il cosiddetto Ellen selfie:

Una foto che venne postata su Twitter ed ebbe il record di retweet sulla piattaforma. Un semplice scatto che identificò il cambiamento ormai evidente delle star che cominciavano a postare autonomamente contenuti virali sui propri spazi social – con buona pace dei paparazzi.

Quell’anno il grande vincitore fu Gravity (2013) di Alfonso Cuarón: 10 candidature e ben 7 vittorie. Altrettante candidature ebbe American Hustle (2013) di David O. Russell, che sembrava ormai lanciato per Il lato positivo (2012) – ma che alla fine si rivelò un fuoco di paglia.

Ma alla fine la vittoria per Miglior film andò a 12 anni schiavo.

E per me in questo caso possiamo parlare di Oscar rubato.

Ancora una volta emerse il grande valore politico di questi premi, a discapito della qualità, sopratutto dal momento che nella stessa categoria erano candidati prodotti di altissima qualità come Her (2013) e The Wolf of Wall Street (2013).