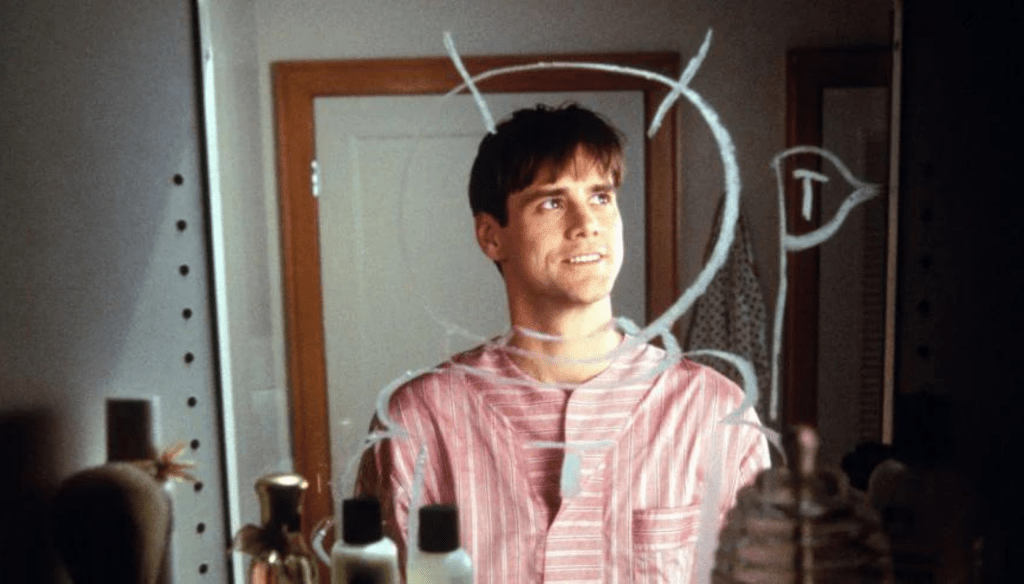

Yes Man (2008), per la regia di Peyton Reed, fu uno degli ultimi film da star di Jim Carrey, dopo gli splendidi successi, sia in ambito drammatico che comico, di film come Ace Ventura (1994) e Eternal sunshine of the spotless mind (2004).

Il film fu comunque un discreto successo al botteghino (223 milioni di dollari contro 70 di budget), ricevendo recensioni miste dalla critica e dal pubblico.

Insomma, non esattamente il film più iconico di questo straordinario attore.

Un Jim Carrey che mi sembra arrivato ad un punto della sua carriera dove aveva già sperimentato moltissimo coi generi, e che in questo film cerca di dare sempre il meglio di sé, non sempre riuscendoci.

Insomma, quasi il suo canto del cigno.

Di cosa parla Yes Man?

Carl lavora per una banca e, dopo il fallimento del suo matrimonio, è diventato un uomo chiuso in sé stesso, che trascura i suoi amici e le sue relazioni. Per un particolare incontro deciderà di partecipare ad un programma che impone di dire sì a tutte le proposte che gli arrivano, indipendentemente da cosa si tratta.

Vi lascio il trailer per farvi un’idea.

Vale la pena di vedere Yes Man?

Sì e no.

Personalmente Yes Man non sarebbe il primo film che consiglierei nella lunga carriera di Carrey.

Indubbiamente un film dove si è cercato di prendere una via diversa: una classica commedia del periodo, ma che cerca di prendere una strada più profonda e matura. Non riuscendoci sempre del tutto.

In questo film ho visto un Carrey che, all’apice della sua carriera, cerca di rendere organica la recitazione comica e drammatica, con risultati altalenanti. In generale, non è un film che mi sento di sconsigliare.

Tuttavia, davanti alla scelta di commedie più valide, quantomeno a livello intrattenitivo, come Una settimana da Dio (2003) e The Mask (1994), non sarebbe appunto la mia prima scelta. Ma, se volete avere un panorama completo della carriera di Carrey, non potete sicuramente perdervelo.

La parabola dell’uomo triste

Mi ha da subito colpito la tristezza del personaggio di Carl: anche la recitazione di Carrey trasmette un grande senso di tristezza e rassegnazione, di persona delusa dalla vita che vuole saperne nulla delle opportunità che gli vengono offerte.

Da subito pensavo che ci sarebbe stato un elemento magico alla Una settimana da Dio, invece Yes Man racconta la parabola di un uomo che ha perso ogni fiducia nel mondo e che deve cercare di rimettersi da solo in carreggiata e saper rischiare.

Per quanto ovviamente sia tutto portato all’estremo, ho preferito che si raccontasse un impegno e una maturazione che il protagonista fa per sé stesso, non obbligato o avvantaggiato da una forza esterna e irrazionale.

Ovviamente la soluzione finale per cui il protagonista si era auto suggestionato dall’idea di terribili conseguenze è piuttosto abusata, ma nel complesso è apprezzabile.

La recitazione altalenante

Paradossalmente, la recitazione della giovane Zooey Deschanel l’ho trovata più convincente di quella di Jim Carrey. Il problema di Carrey in questo film è il non riuscire a dosare la recitazione comica per fare in modo che sia coerente con quella drammatica.

Se appunto all’inizio cominciamo con un Carrey che è un uomo triste e incattivito, con la scelta della nuova vita esplode in una recitazione che per certi tratti si avvicina a quella folle di Ace Ventura, passando eccessivamente da un estremo all’altro.

Molto lontano, per me, dalle capacità che aveva dimostrato appena cinque anni prima in Una settimana da Dio.

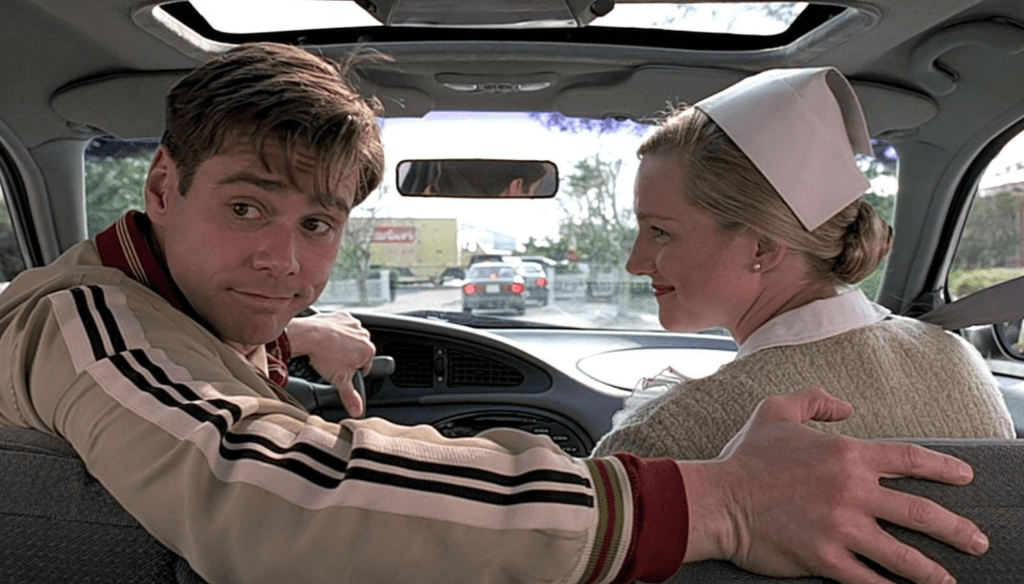

Al contrario Zooey Deschanel, nella sua semplicità, è la scelta di casting perfetta: è una ragazza davvero adorabile e innocua, con una recitazione quasi infantile, ma che la rende la controparte perfetta a Carl.

Cadere negli eccessi

Un grave problema del film, per fortuna limitato, è quello di voler scadere nella comicità veramente spicciola in alcune sequenze.

Questo aspetto è particolarmente fastidioso all’interno di una commedia che, come detto, cerca di dare un minimo di profondità in più alla vicenda. Insomma, le stesse dinamiche in un film come The Mask non mi avrebbe dato così fastidio.

Mi riferisco particolarmente alla scena del rapporto con l’anziana vicina di casa di Carl, davvero di cattivo gusto, e alla presunta punchline finale del film, dove tutti i partecipanti al congresso di Yes Man hanno rinunciato ai propri vestiti, che ho trovato trovata veramente poco vincente e coerente col tono del film.

Come nella maggior parte dei film di Jim Carrey, sono presenti attori presenti in praticamente tutte le commedie del periodo o diventati famosi in altri prodotti.

Anzitutto ovviamente Zooey Deschanel, che divenne famosa per la serie New Girl a partire dal 2011, e Bradley Cooper, che dopo aver bivacchiato in diversi prodotti di questo tipo, raggiunse una prima notorietà con Una notte da leoni (2009).

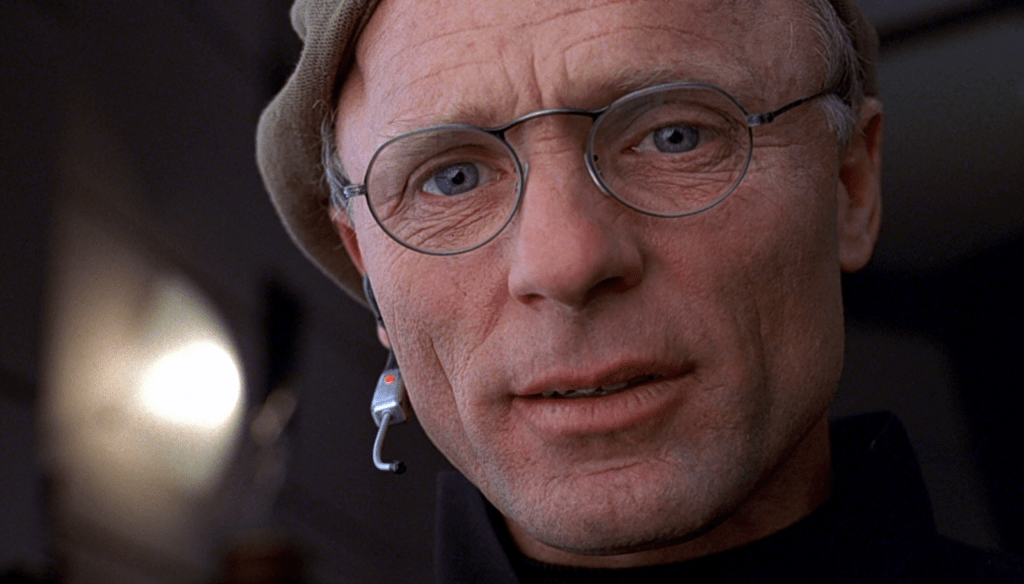

Altri piccoli cameo: Terence Stamp, qui il capo degli Yes Man, è nella seconda stagione di His Dark Materials; Rhys Darby, il bizzarro Norman, è l’NPC che accompagna i personaggi all’inizio del gioco in Jumanji (2017).

Luis Guzmán, l’uomo che Carl salva dal suicidio, è il poliziotto messicano in Come ti spaccio la famiglia (2013); infine John Michael Higgins è un caratterista presente in diversi film di questo tipo, fra cui Bad Teacher (2010).