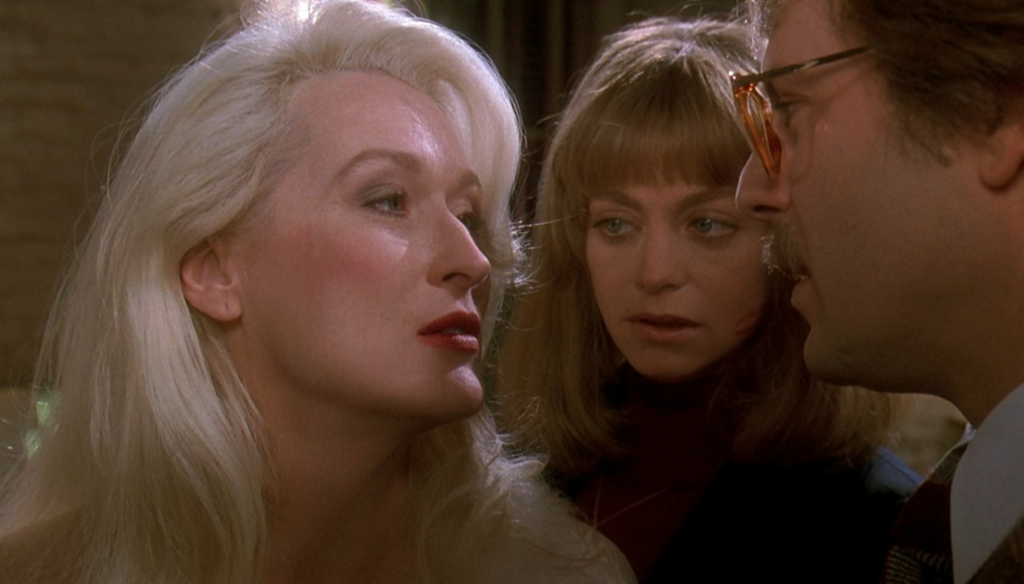

Hook (1991), in Italia conosciuto anche con il sottotitolo Capitan Uncino, è uno dei film per ragazzi più iconici non solo della filmografia di Steven Spielberg, ma in generale di tutta la produzione cinematografica degli Anni Novanta.

Nonostante il buon riscontro commerciale – circa 300 milioni di dollari a fronte di 70 milioni di budget – incassò ben al di sotto delle aspettative, e lo stesso Spielberg si dimostrò insoddisfatto del risultato.

E i motivi non sono difficili da immaginare…

Di cosa parla Hook?

Peter Banning è un avvocato aziendale, del tutto assorbito dal suo lavoro e incapace di passare del tempo con i suoi figli. Ma il passato sta venendo a bussare alla porta…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Hook?

Assolutamente sì.

L’insuccesso commerciale di questa pellicola è spiegabile proprio per il tono del film, che si allontana quasi immediatamente dal target infantile, inserendo alcuni elementi non solo poco adatti ad un pubblico di bambini – come la violenza e la morte – ma temi proprio non pensati per loro.

Infatti, Hook è una rilettura intelligente e consapevole della fiaba di Peter Pan, ma il cui protagonista rappresenta non un bambino troppo cresciuto, ma un adulto, un padre che deve riscoprire la meraviglia dell’infanzia e la bellezza del calore familiare.

Insomma, da adulti probabilmente lo apprezzerete di più.

Oblio

Nell’incipit di Hook Peter è immerso nell’oblio.

Una caratteristica del protagonista che denota una profonda conoscenza dell’opera letteraria – l’oblio rappresenta l’altro lato dell’infanzia perpetua della sua controparte letteraria – e che permette di mettere in scena un primo atto per molti tratti agrodolce.

Il lato più drammatico è l’incapacità di Peter di rimanere bambino, arrivando fino a disprezzare proprio il concetto di infanzia, in particolare adirandosi davanti ai comportamenti infantili del figlio maggiore, mostrandosi interessato – anzi ossessionato – unicamente alla sua noiosa vita adulta.

Un gustoso paradosso che spesso sfocia anche nella comicità.

Particolarmente spassoso in questo senso il terrore del protagonista all’idea di salire su un aereo – il quale, ad un livello più profondo, racconta la totale perdita di spensieratezza che caratterizzava il vecchio Peter – e che gli permetteva di volare.

Al contempo, il protagonista è circondato dai suoi simboli identitari: oltre alla costante dimenticanza dei nomi dei personaggi che lo circondano, la sua ombra rivelatoria è sempre in agguato, la moglie prende il nome dalla nonna – Moira – col primo apice drammatico nella realizzazione di Wendy:

So Peter you became a pirate!

Peter, sei diventato un pirata!

Rivelazione

La rivelazione di Peter avviene in due parti.

Anzitutto tramite Wendy, che rappresenta una riscrittura piuttosto arguta del personaggio, togliendole il peso di quella maternità piuttosto costrittiva che la caratterizzava nel romanzo, e trasferendolo all’interno di tema più generale e meno opprimente – l’accoglienza degli orfani.

Il suo personaggio è un elemento chiave per un primo riavvicinamento di Peter alla verità sulla sua natura, prima sottilmente nelle diverse punzecchiature, poi più esplicitamente, mostrando direttamente al protagonista quello che è stato.

Ma ancora più fondamentale è l’intervento di Trilli.

Anche nel romanzo la fatina è sempre stata una compagna essenziale nella storia di Peter Pan, nonostante i numerosi contrasti fra i due, ed è emblematico che sia lei stessa a riportarlo nell’Isola che non c’è…

…andando così a risolvere un problema di fondo che altrimenti avrebbe rovinato la narrazione: ricordarsi come si vola è un passaggio fondamentale dell’arco evolutivo del protagonista, e come tale può arrivare solo nell’atto finale.

Annullamento

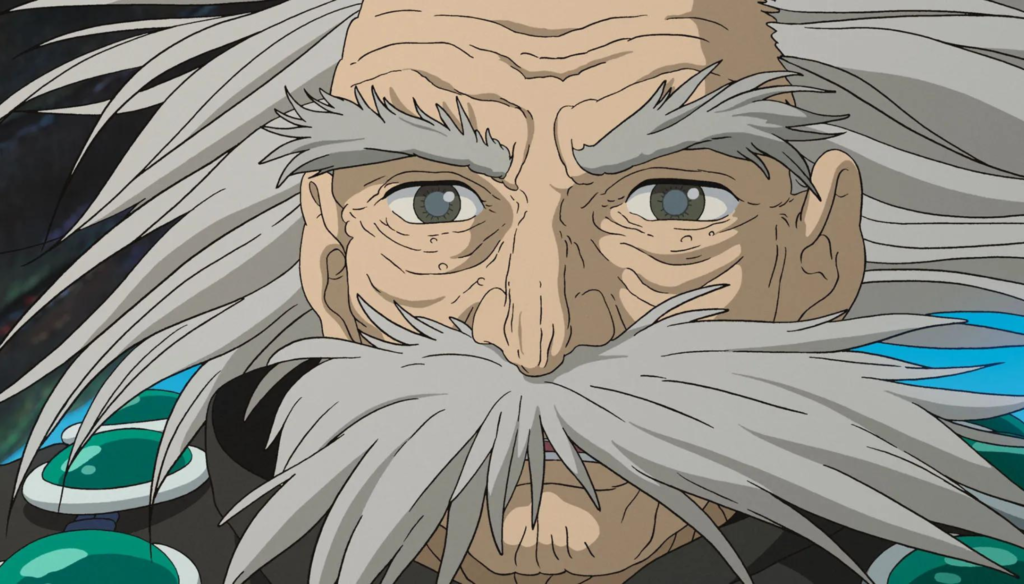

L’Uncino di Dustin Hoffman è un personaggio profondamente drammatico.

Nonostante non si tocchino i toni più tragici del personaggio di Jason Isaacs in Peter Pan (2003), anzi si cerchi in più momenti di ammorbidire la sua figura, il Capitano presenta una personalità malinconica, a tratti persino autodistruttiva.

Infatti, sotto alla patina di umorismo che il film propone, intravediamo un adulto disilluso e avvilito, che si rifugia nell’assurdo desiderio di vendetta nei confronti di Peter Pan – che rappresenta quello non è e che non può essere – nonostante lo stesso non ne abbia più interesse.

Per questo è tanto più interessante quando inconsapevolmente cerca di rubare a Peter il suo sogno.

Tramite una dinamica anche piuttosto tipica, con un tono ancora fortemente agrodolce, Uncino cerca di mettere Jack contro il padre, proprio andare a fare leva sulle mancanze del protagonista come genitore, cercando in qualche modo di prenderne il posto.

Un’idea che si traduce nell’iconica e meravigliosa sequenza della partita di baseball – uno dei momenti di più intelligente attualizzazione dell’opera letteraria – e nelle divertentissime lezioni con cui il villain avvelena la mente del ragazzino.

Ancora più interessante il fatto che il suo personaggio non si affezioni mai veramente a Jack, dimostrando ancora più profondamente la sua incapacità di amare, la quale gli impedisce di trovare un riscatto – l’essere padre – nella sua realtà adulta.

Un totale annullamento che porta – a quanto pare più volte – Uncino a decidere di farla finita, non trovando più nessuna soddisfazione nella sua condizione attuale, ma ricercando nella morte, l’unica avventura a cui può ancora ambire.

Riscoperta

Il secondo atto di Hook è geniale.

Particolarmente intelligente anzitutto reimmaginare il covo dei Bimbi Sperduti, trasformandolo in niente di più che un quartiere periferico di New York, e riuscendo così a rappresentare la multiculturalità già propria del periodo di uscita del film.

Così si alternano momenti profondamente commoventi – come quando uno dei bimbi sperduti riconosce Peter – e sequenze più comiche, in particolare quando si cerca di far volare il protagonista, con delle dinamiche tipiche dei film per ragazzi del periodo.

Ma il primo momento di rivelazione è ancora più significativo.

La maggior parte dell’opera di Peter Pan si basa sulla finzione giocosa che scandisce i rapporti fra il protagonista e i Bimbi Sperduti, particolarmente per la cena immaginaria, che nel film è il primo momento in cui Peter riesce effettivamente a capire il potere dell’immaginazione.

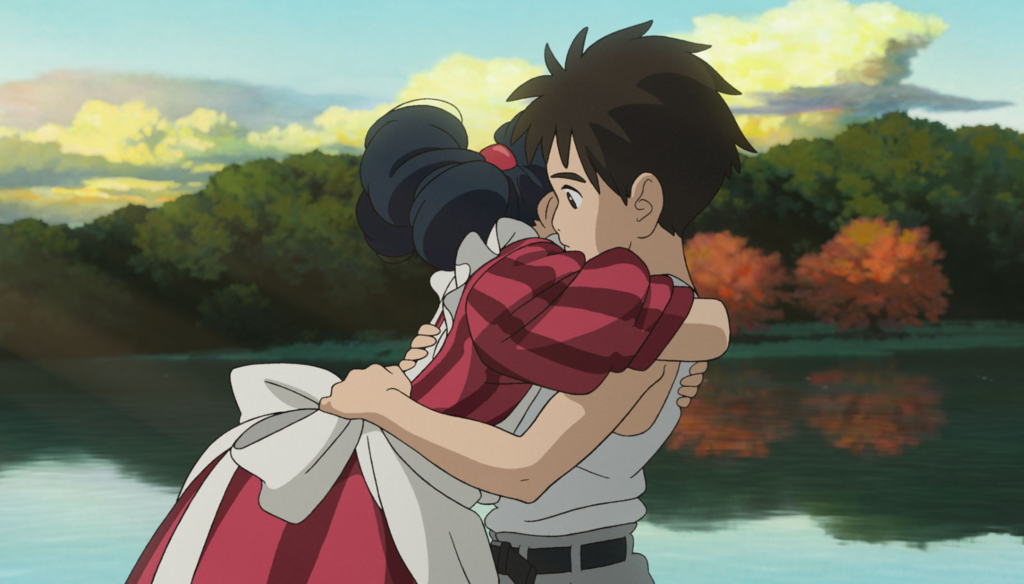

Ma l’epifania è rappresentata dall’effettiva riscoperta del suo passato, in particolare della figura di Wendy, e del motivo che gli aveva fatto infine abbandonare l’Isola che non c’è, ovvero una felicità ignota, ma incredibilmente appagante: la paternità.

Ma è una rivelazione rischiosa…

Insidia

Il ricordo del passato è il primo passo per un ulteriore oblio.

La condizione di totale spensieratezza di Peter Pan nell’opera letteraria rappresentava proprio il perdersi totalmente nei sogni d’infanzia, dimenticandosi di tutto il resto: così in Hook Peter Pan rischia di dimenticarsi della sua stessa famiglia.

Ancora fondamentale, quando struggente, è l’intervento di Trilli, che rappresenta l’altro lato della scoperta felice di Peter: come il protagonista prende il posto della Wendy letteraria – che riscopre il valore di una condizione che aveva finora disprezzato…

…allo stesso modo la fata prende il posto del Peter letterario, sentendosi esclusa dalla nuova vita del suo compagno di avventure, nonostante nella stessa sperava forse di trovare la maturità sentimentale che gli avrebbe permesso di condividere una vita insieme.

Una maturità che la stessa Trilli trova, anche solo per un momento, diventando abbastanza grande per poter contenere nel suo corpo un sentimento così importante – le fatine sono troppo piccole per contenere più di un sentimento alla volta – ma inutilmente…

Equilibrio

Nonostante lo straripante entusiasmo del protagonista, il suo punto di arrivo è all’insegna dell’equilibrio.

Nell’ultimo atto Peter non ha alcun altro interesse se non ricomporre la sua famiglia, mostrandosi del tutto indifferente davanti alle richieste di Uncino, che vorrebbe invece trovare sfogo per la sua personale ossessione.

Così, mentre Peter è già sulla via di casa e gli volta le spalle, Uncino lo trascina in un duello che inevitabilmente perde, rivelandosi come nient’altro che un vecchio ridicolo, che non riesce a trovare nessuna piacevolezza nella sua vita – e mai la troverà.

Infine, nel suo ritorno a casa, il protagonista mantiene la sua ritrovata felicità e eccitazione, ma senza cadere nel totale oblio che viveva in giovane età, ma trovando una buona via di mezzo.

Ovvero, essere un adulto, ma anche un padre affettuoso, non dimenticandosi della creatività e dell’immaginazione che teneva in vita il suo personaggio.