The Iron Claw (2023) di Sean Durkin, in Italia noto anche come The Warrior, è un film sportivo dedicato alla vera storia della famiglia maledetta dei Von Erich.

A fronte di un budget abbastanza piccolo – appena 15 milioni di dollari – è stato un ottimo successo commerciale: 45 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla The Iron Claw?

Stati Uniti, 1979. Fritz Von Erich è un ex campione di wrestling che cerca di portare tutta la famiglia sul ring…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere The Iron Claw?

Assolutamente sì.

Nonostante la storia raccontata sia veramente angosciante, Sean Durkin è riuscito a mantenere un buon equilibrio di scrittura per non scadere nel dramma smaccato, ma invece costruendo ogni evento, anche il più tragico, in maniera ben pensata.

In generale la pellicola sembra voler raccontare una realtà alternativa a quella a cui siamo abituati per questa disciplina, meno teatrale e molto più legata ad un dramma reale e insostenibile – per certi versi simile all’ottimo The Fighter (2010).

Insomma, da riscoprire.

Sogno

The Iron Claw si apre con un sogno.

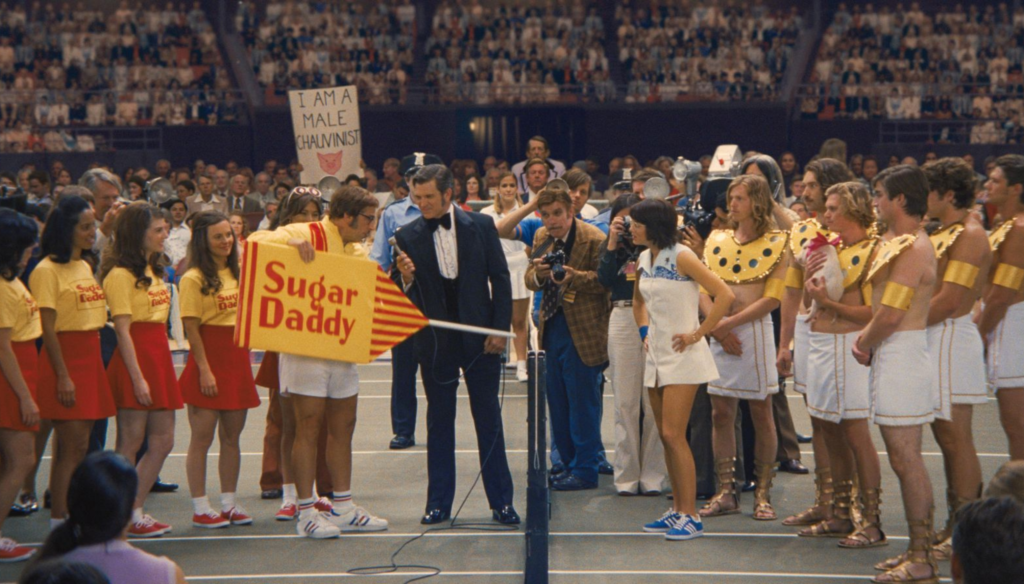

Il patriarca della famiglia Von Erich vuole vivere appieno il suo momento di gloria, incarnando più la figura dello showman che dell’atleta, proprio dando spettacolo sul ring, mettendo in mostra il suo artiglio di ferro e rischiando la squalifica solo per farsi acclamare dal pubblico.

Ma fuori dal ring la storia è diversa: una famiglia da crescere, un sogno impossibile da rincorrere per diventare il campione del mondo, la star del momento, facendo da subito un passo più lungo della gamba e noleggiando una macchina da star.

Altrimenti…

Maledizione

I figli di Von Erich sono il suo piano B.

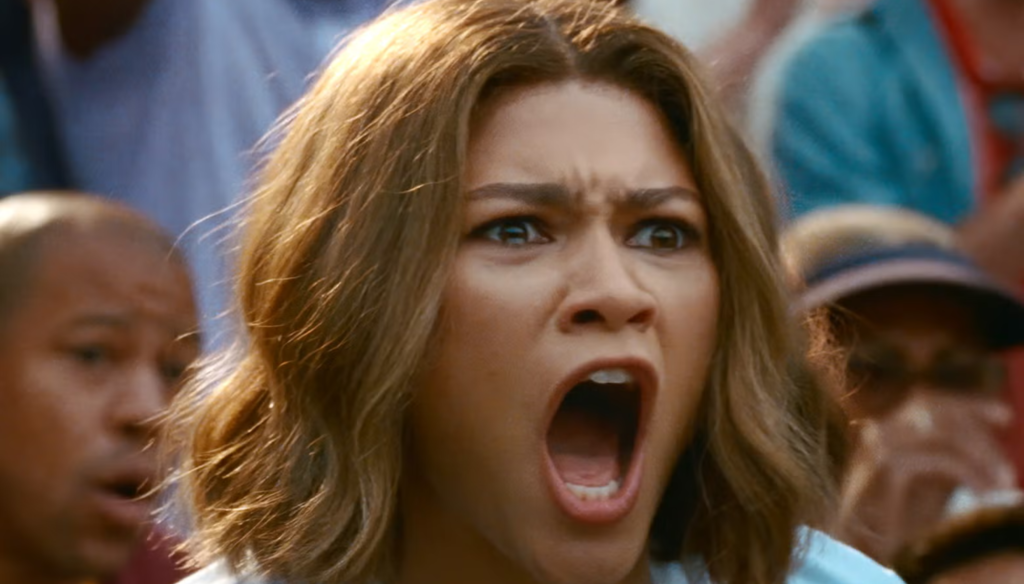

Un terzetto di ragazzoni che incarnano tutta la spietatezza del wrestling, con i loro pettorali guizzanti, che in realtà nascondono una forte fragilità, un senso di profonda inadeguatezza che li rende sempre più relegati al palco – e solo a quello.

Tutto il resto è una maledizione.

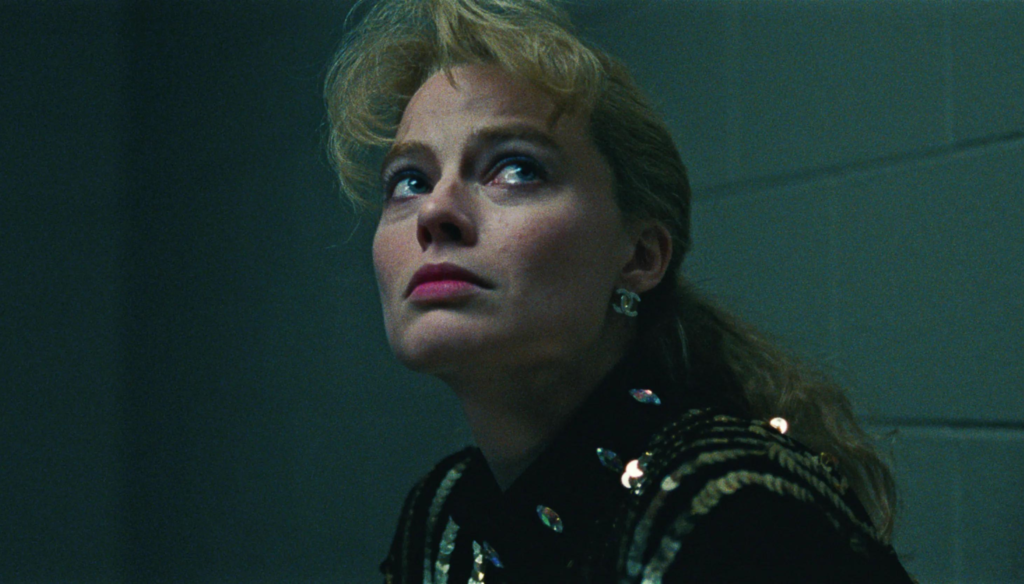

Una maledizione che aveva già colpito il giovanissimo primogenito, portato via da una malattia improvvisa, che rende inabile alla disciplina il quasi isterico Kerry, che porta alla morte del futuro campione David e che infine porta fuori scena persino il figlio più simile a Fritz: Mike.

Ma è davvero colpa del fato infausto?

Fautore

La famiglia Von Erich è fautrice della sua stessa maledizione.

Ad eccezione della primissima morte familiare, tutti gli altri incidenti sono tutt’altro che casuali, ma bensì frutto dell’ossessione del padre, che porta i fratelli a contendersi il suo affetto, a non riuscire a vedere altro che la vittoria e a non curare sé stessi.

Infatti, ogni scelta che esce dal seminato viene subito troncata dal patriarca, in particolare l’innocente serata musicale di Mike che viene derubricata come una scelta inutile e che non può essere perseguita, proprio perché non appartiene al mondo del ring.

In particolare, Kerry è la principale vittima del disinteresse del padre, che ha il suo apice nel regalo della pistola, che il padre si rifiuta di utilizzare, che mette via in una teca quasi come ha messo da parte il suo stesso figlio, portando lo stesso ad usarla contro se stesso, non vedendo altro futuro possibile.

Ma l’alternativa esiste.

Alternativa

Kevin è l’unico che riesce a guardare oltre il ring.

Ed è anche quello che lo soffre di più.

La sua insofferenza per la situazione famigliare emerge in più occasioni: oltre alla sua preoccupazione per il benessere dei fratelli, che puntella diversi momenti della pellicola, Kevin è l’unico che sfida apertamente il padre, pur non riuscendo a tenergli testa.

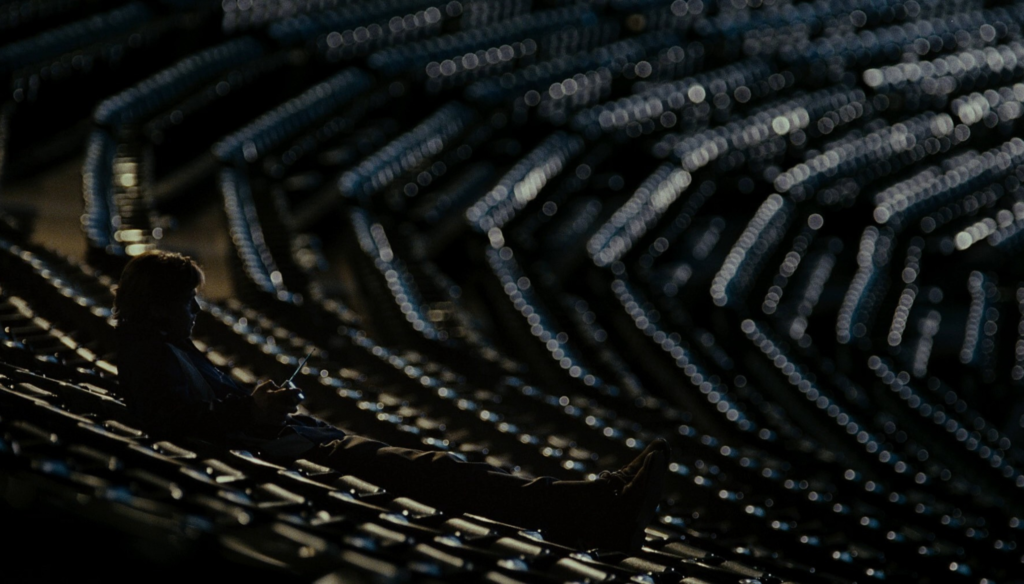

Infatti, più la narrazione prosegue e la maledizione si fa sentire, più il futuro unico sopravvissuto della famiglia Von Erich vuole allontanarsi dal ring, che non riesce a vivere nelle atmosfere scintillanti del suo avversario, ma invece prima nella monotonia dell’allenamento, poi nella disperata furia del combattimento.

Ma un’alternativa è possibile.

Dopo aver seppellito l’ultimo dei fratelli, Kevin riesce a ricomporre gradualmente la sua sfera familiare, a diventare un padre presente e affettuoso, che ritrova la sua forza nei suoi figli, nella famiglia numerosa e felice che aveva sempre sognato, che riempie il vuoto che la tragedia del nome Von Erich gli aveva lasciato.