Kinds of Kindness (2024) è una raccolta di mediometraggi ad opera di Yorgos Lanthimos, uscita a poca distanza da Poor Things (2023).

Di cosa parla Kinds of Kindness?

Attraverso tre storie con un terzetto di attori che si scambiano di ruolo, il regista porta in scena storie di dipendenza emotiva: un uomo che cerca la sua indipendenza, una crisi matrimoniale piuttosto carnale e una donna bloccata fra due ossessioni.

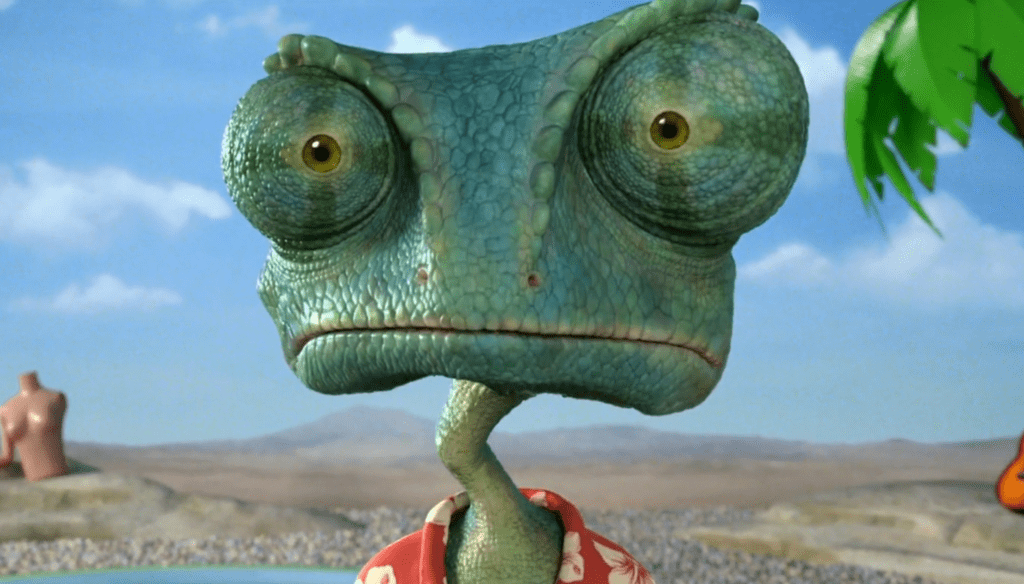

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Kinds of Kindness?

Assolutamente sì.

Mi permetto di sbilanciarmi nel consigliarvelo, perché Kinds of Kindness rappresenta tutto quello che avrei voluto vedere da Lanthimos dai tempi de La Favorita (2018): una commedia grottesca che porta in scena storie surreali ma, al contempo, verosimili.

Proprio per questo, se vi aspettate qualcosa di simile a Poor Things, ne rimarrete assai delusi: il regista greco torna sotto la direzione del suo sceneggiatore storico per lanciare – dopo tanto tempo – una zampata provocatoria che ricorda molto lo splendido Alps (2011).

Insomma, arrivare preparati.

Marionetta

La prima storia di Kinds of Kindness è forse la mia preferita del terzetto.

Come tipico del Lanthimos prima maniera, la dinamica in scena viene introdotta con grande lentezza.

Così, si spargono briciole di indizi: dai costosi regali di Raymond, dalla moglie del protagonista che chiosa su quanto il magnate abbia fatto per loro, fino ad arrivare alla scheda con tutti i compiti da seguire.

Di fatto Robert è caduto nella rete di un apparente mecenate, godendosi grandi favori puramente materiali – la casa, i regali costosi, la sua stessa moglie… – per finire ad essere nient’altro che una marionetta da comandare a bacchetta.

Ma qual è il limite?

Ribellione

Raymond non ha un limite.

All’uomo non interessa la felicità di Robert, ma solo divertirsi ad libitum con lui, spingendo sempre più in là quella linea di demarcazione – forse mai esistita – fino a chiedergli di mettere programmaticamente in pericolo la sua stessa vita.

Dalla timida ribellione di Robert capiamo quanto il protagonista sia convinto di avere un rapporto alla pari con il suo protettore, tanto da poter discutere le sue richieste, non rendendosi conto invece di essere un giocattolo nelle mani di un uomo con la sindrome di Dio.

Altrimenti?

Alternativa

Esiste una vita senza Raymond?

Il dramma di Robert non è rappresentato tanto dalla presenza costante e opprimente del suo padrone…

…ma, piuttosto, dalla mancanza di un’alternativa: più la sua ribellione prosegue, più il protagonista si rende conto di non essere capace di prendere autonomamente alcuna scelta nella vita – neanche su quale drink ordinare…

Così, lasciato solo, resosi conto che persino moglie era solo una gentile concessione di Raymond, Robert cade in un vortice di immobilismo in cui è incapace di prendersi cura di sé stesso, in cui ogni cosa, persino i preziosi regali di Robert, perdono valore…

E il tentativo di riavvicinamento è disperato…

Dispetto

Robert non ha altro desiderio che tornare indietro.

Tornare ad un’esistenza pedissequamente programmata, spogliato di ogni tipo di libero arbitrio…

…ma, al contempo, ad un’esistenza molto più significativa del vortice depressivo in cui è ricaduto, in cui vaga senza una meta precisa, se non, infine, riuscire a riconquistare la fiducia e l’affetto di Raymond.

Ma ormai Robert è stato sostituito.

Per questo, non gli rimane altro che il dispetto.

Il protagonista cerca di avvicinarsi alla nuova favorita del suo ex-padrone usando gli stessi, patetici mezzi che Raymond gli aveva dato, mettendo in atto quelli che non sono altro che dispettucci – riprendersi la sua racchetta…

…e, infine, togliere violentemente di mezzo una delle tante pedine del magnate: il misterioso autista coinvolto in quell’incidente quasi mortale che Robert non ha avuto veramente il coraggio di affrontare.

Corpo

Sapreste dire con certezza che il vostro compagno di vita è proprio lui?

Il protagonista del secondo mediometraggio si sente in una condizione di grande compatimento.

La scomparsa improvvisa della moglie ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita – come si nota dalla sedia immancabilmente vuota durante la cena – e, per questo, pretende di essere assecondato dagli altri in ogni sua richiesta.

Nella primissima parte della storia infatti riesce a piegare la volontà dei suoi amici proprio grazie alla pietà che questi provano nei suoi confronti, costretti a riguardare il filmino ricordo dell’orgia con Liz.

Ma il vuoto è davvero incolmabile.

Apparenze

Come succederà poi anche per la terza parte, anche nello spezzone centrale di Kinds of Kindness vi è un ribaltamento programmatico delle aspettative.

Sulle prime sembra la storia pare un thriller quasi orrorifico, in cui la falsa Liz sembra aver preso il posto della vera e amatissima moglie, lasciandosi cogliere in fallo da particolari – le scarpe che non le entrano – e da comportamenti anomali – la richiesta di sesso in divisa.

In realtà basta poco per capire che l’uomo è intrappolato in una sorta di profezia che si autoavvera: più che voler indietro la moglie, George vuole ricevere il compatimento degli altri per essere, ancora una volta, la vittima della storia…

…e, al contempo, vedere fino a che punto si spinge l’amore di Liz.

Viva

Perché Liz accetta le assurde richieste di George?

Vista dall’esterno la loro sanguinosa crisi matrimoniale dovrebbe portare la donna a scappare immediatamente dal sadismo del marito…

…ma, in realtà, anche Liz è intrappolata in una dipendenza emotiva: anche se consapevole di cosa significhi stare con George, la donna è convinta che non troverà mai altrove una fonte di amore così continua come quella del suo presente matrimonio.

Per questo lascia che il marito si nutra di lei, che la umili nei suoi tentativi di farsi amare – come quando George ammette candidamente di non aver neanche assaggiato il dito che Liz aveva preparato per lui, ma di averlo dato in pasto al gatto.

Così George assiste sadicamente felice alla moglie che accetta ogni sua richiesta, disposta persino ad estrarsi il fegato a mani nude per compiacerlo, così da autoeliminarsi e lasciare finalmente il posto alla vera Liz.

Insomma, Liz è morta, viva Liz!

Scelta

Il terzo mediometraggio è quello che mi ha convinto di meno.

Assistiamo alla disperata quanto ossessiva ricerca di Emily di questa fantomatica figura con inimmaginabili poteri curativi, quasi come il tentativo di avere almeno un obbiettivo in una vita altrimenti drammaticamente vuota.

La protagonista infatti si culla nell’esclusività di questi eletti, convinti di possedere il dono della purezza, proprio per non aver avuto rapporti sessuali con nessun altro se non i santoni a capo della setta – tramite una prova piuttosto gravosa…

Ma l’alternativa è migliore?

Trappola

Sulle prime verrebbe da pensare che Emily si sia lasciata indottrinare dalla setta e che abbia così rifuggito la sua amorevole famiglia.

La stessa entra in scena solamente nella parte centrale della storia, rimanendo programmaticamente nascosta, prima di rivelarsi nella sua vera natura.

Infatti, il marito di Emily non è per nulla meglio del fanatismo di Omi, anzi almeno quest’ultimo, pur nella sua follia, offre grandi vantaggi ai suoi eletti in cambio della loro fedeltà.

Così il terribile atto di drogare e, di fatto, violentare la moglie alla prima occasione, per Emily non è grave per il disgustoso comportamento del marito – anche perché forse non era neanche la prima volta…

…ma piuttosto perché in questo modo la donna è stata contaminata, e rischia di essere esclusa dalla sua amata setta.

Ed infatti è quello che succede.

Ma non è finita qui…

Riscatto

Emily spera ancora di riscattarsi.

E infatti riesce a mettere le mani sulla donna desiderata senza un particolare sforzo: basta un primo contatto con la sua gemella, il sacrificio necessario ma voluto della stessa per apparecchiare le condizioni ideali per il rientro nella comunità.

Ma basta una breve distrazione per finire fuori strada, per essere l’artefice dell’assassino di quella debole quanto necessaria ultima connessione con la setta per mandare nuovamente all’aria la vita di Emily.

Ancora una volta, il sogno mostra tutta la sua fragilità.