Il caso Spotlight (2015) di Tom McCarthy è un film che racconta l’inchiesta giornalistica che coinvolse il gruppo giornalistico Spotlight del The Boston Globe, riguardo al famoso caso di pedofilia e omertà nella Chiesa Cattolica.

A fronte di un budget veramente risicato – appena 20 milioni di dollari – incassò piuttosto bene: quasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di cosa parla Il caso Spotlight?

2001, Boston. Il gruppo di giornalisti d’inchiesta Spotlight si trova improvvisamente coinvolto in un caso di proporzioni inizialmente inimmaginabili: omertà e insabbiamento di tantissimi casi di pedofilia, e non solo a Boston…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Il caso Spotlight?

In generale, sì.

Nonostante non abbia un grande valore artistico né una regia così interessante – e c’è un motivo per cui lo dico – Il caso spotlight è un film davvero avvincente e che riesce ottimamente nel suo lavoro: raccontare un caso con una tematica molto delicata come la pedofilia, riuscendo al contempo a non scadere nel facile dramma e pietismo.

Con, fra l’altro, un cast d’eccezione.

Raccontare il contesto

If it takes a village to raise a child, it takes a village to abuse one.

Se ci vuole un villaggio per crescere un bambino, ce ne vuole anche uno a molestarlo.

Per raccontare la storia de Il caso Spotlight, era fondamentale riuscire a raccontare il contesto.

Avendo in mente film dalla tematica simile, come Bombshell (2019) o il recente She said (2022), questo è a mio parere uno dei prodotti che meglio riesce ad immergere lo spettatore nell’ambiente raccontato.

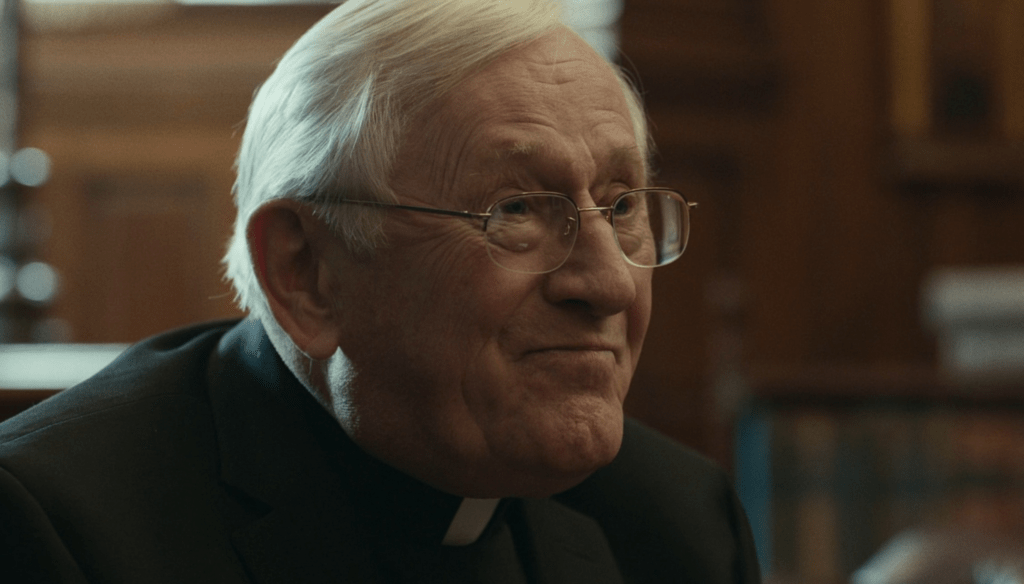

Infatti, il film ben ci racconta come la problematica non fosse tanto l’omertà, quanto la presenza pressante e onnipresente della Chiesa Cattolica. Questo elemento viene esplicato in vari punti, in particolare nelle battute iniziali, quando Mary Barton, il nuovo direttore, viene invitato ad un colloquio privato con l’Arcivescovo Law.

E già in quel caso l’ambiente parla da sé: l’ufficio è ricco e quasi barocco, Law vi torreggia come un sovrano che si permette di offrire il suo aiuto al giornale, chiudendo l’incontro con un omaggio, che ben racconta le intenzioni del personaggio.

Altrettanto esplicative sono le varie interazioni con i diversi avvocati: tutti raccontano una realtà blindata e inaccessibile, in cui i colpevoli riescono a nascondersi nelle pieghe di un sistema corrotto e che fa leva sul potere inattaccabile della Chiesa.

E in cui un po’ tutti gli attori in scena sono colpevoli.

Non feticizzare

Un classico scivolone in questo tipo di racconti è il cadere nel facile dramma, mettendo esplicitamente in scena i crimini, sopratutto quelli più disturbanti.

Bombshell (2019) è esplicativo in questo senso.

In questo caso sarebbe stato semplicissimo, prendendo le dovute misure, inserire flashback che raccontassero gli abusi subiti dalle vittime. Invece, per la maggior parte, si mettono in scena personaggi già adulti che vogliono raccontare la loro storia, mentre i numerosi colpevoli non si vedono quasi per nulla.

Ma non per questo il film è meno coinvolgente.

Un’altra tensione

Il focus della tensione è tutto sui protagonisti dell’inchiesta.

Lo spettatore è fin da subito coinvolto nel mistero, che tocca una tematica indiscutibilmente delicata e disturbante, anche solo a parole. E per questo viene facilmente da fare il tifo per gli eroi e la loro strenua lotta contro un’istituzione apparentemente inattaccabile.

Al contempo, la tensione è ben distribuita all’interno della pellicola, mentre i protagonisti svelano poco a poco – a se stessi e allo spettatore – l’ampiezza del caso che hanno fra le mani e da cui, alla fine, escono vittoriosi.

Con punte drammatiche – e soddisfacenti – come la scena in cui Matty sbatte il giornale sull’uscio del prete pedofilo vicino di casa, o quando Peter, l’avvocato amico di Walter, cerchia tutti i nomi della lista di presunti pedofili.

Uno studio certosino

Avete notato che molto dei personaggi in scena hanno una loro particolarità che li rende unici e facilmente riconoscibili?

Questo perché la maggior parte degli attori protagonisti si sono premurati di venire – ed essere durante le riprese – in contatto diretto con le persone reali che stavano portando in scena.

In particolare Michael Keaton scoprì casualmente che il vero Walter Robinson abitava vicino a casa tua e lo andò a trovare. Lo stesso dichiarò, dopo aver visto il film:

Guardare Michael Keaton è stato come guardare in uno specchio, senza avere il controllo dell’immagine speculare.

Mark Ruffalo, che nella pellicola interpreta Michael Rezendes, si spinse anche oltre: non solo prese contatti con la persona reale, ma gli faceva anche leggere le battute prima di recitarle. E infatti Rezendes dichiarò:

Vedere Mark Ruffalo rimettere in scena cinque mesi della mia vita è stato come guardare in uno specchio.

Il caso Spotlight meritava di vincere l’Oscar?

Gli Oscar del 2016 sono ricordati principalmente per la vittoria di Leonardo di Caprio come Miglior attore per The Revenant (2015), dopo tantissime candidature andate in fumo.

Ma, più in generale, fu un’annata abbastanza particolare: nonostante Il caso Spotlight vinse Miglior film, non fu quello con maggiori nomination e neanche con le maggiori vittorie. Il grande vincitore della serata fu infatti Mad Max: Fury Road (2015) – che venne candidato a dieci statuette e ne vinse quattro – seguito da The Revenant – con dodici candidature e tre vittorie.

In effetti la pellicola vincitrice di Miglior film fu piuttosto anomala, più che altro perché, a differenza delle altre due sopra nominate, non ha grandi meriti artistici né grande profondità, nonostante sia comunque ben scritta e di grande coinvolgimento.

Infatti penso che vinse principalmente per la tematica trattata.

Non dico che non meritasse di vincere, ma, valutando da un punto di vista più oggettivo possibile, penso che meritasse di gran lunga la vittoria The Revenant – nonostante sia un film che mi annoia profondamente.

Invece, per il mio gusto personale, avrei fatto vincere quella meraviglia di Mad Max: Fury Road.