Heretic (2024) di Scott Beck e Bryan Woods è un thriller psicologico con protagonista Hugh Grant.

A fronte di un budget molto contenuto – 10 milioni di dollari – è stato nel complesso un ottimo successo commerciale: 57 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di cosa parla Heretic?

Sorella Paxton e Sorella Barnes sono due giovani missionarie mormone che vanno di casa in casa a portare la parola del Salvatore. Ma uno di questi incontri potrebbe essere più complesso del previsto…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Heretic?

In generale, sì.

Heretic è un buon film horror che non scade in molti trucchi che creano facilmente tensione e paura, ma piuttosto si impegna, tramite una regia attenta e puntuale, a costruire il senso di angoscia e di tensione, con un sottofondo riflessivo per nulla scontato, ma che anzi mi ha piuttosto sorpreso.

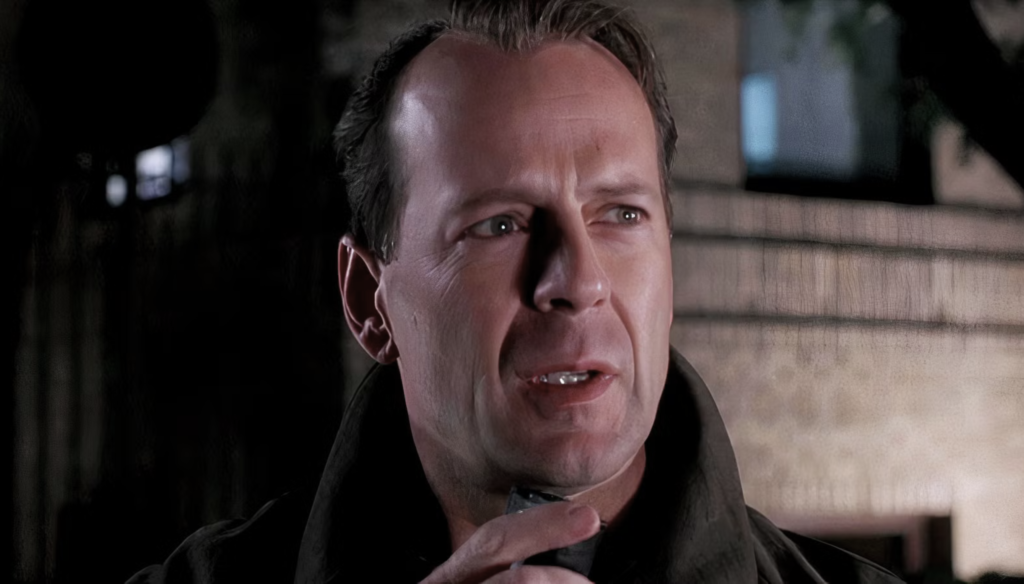

Inoltre, la pellicola è un altro tassello che si aggiunge all’ottima carriera attoriale di Hugh Grant, che negli ultimi anni – a partire da Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri (2023) – si è lasciato alle spalle le romcom che ne hanno definito la popolarità per diventare un superbo caratterista.

Insomma, dategli un’occasione.

Definizione

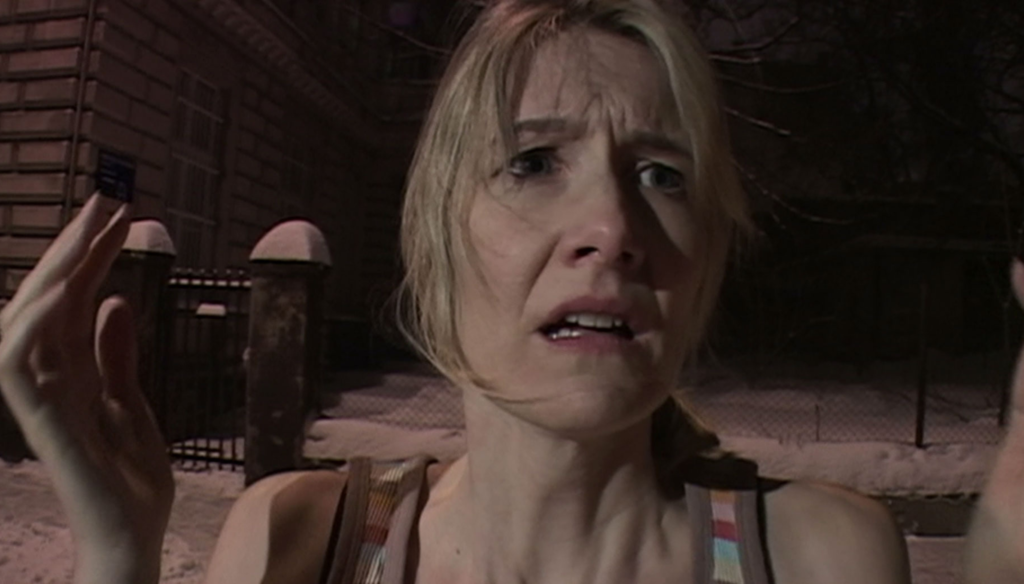

La definizione delle due protagoniste avviene splendidamente tramite immagini.

Già l’apertura, con la sentita discussione sui preservativi, si scontra con la supposta riservatezza della comunità mormona, e tratteggia una coppia che non aderisce banalmente al tipo di personaggio devoto e la cui fede verrà messa in dubbio, ma anzi anticipa un racconto ben più sfumato.

E l’apparentemente futile dinamica di bullismo nei confronti di Sorella Paxton è ancora più fondamentale.

Infatti la stessa mette subito a confronto le diverse tendenze delle due protagoniste, più volte ribadite anche nelle scene successive: come Sorella Barnes è un’attenta osservatrice, che riesce a cogliere i sottesi delle situazioni con grande abilità, e a non reagire prima del tempo…

…al contrario Sorella Paxton è un animo più semplice, che si affaccia al mondo senza alcuna malizia, anzi con la sicurezza che la sua bontà venga corrisposta, poco prona a scontrarsi con gli altri, ma piuttosto proattiva nel mettersi in gioco quando le viene data l’occasione.

Una dualità fondamentale soprattutto per l’incontro con Reed.

Contrasto

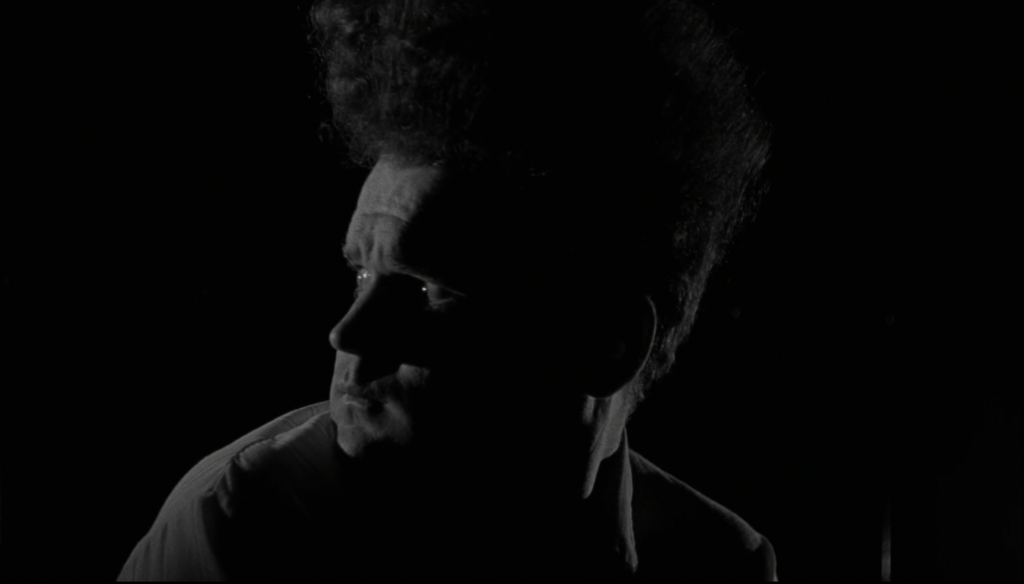

La personalità di Reed è estremamente contrastante.

L’ottimo Hugh Grant riesce a portare in scena un personaggio capace di muoversi su diversi tagli narrativi, indossando una maschera comica che però non contrasta con la sua vera natura, e che non agisce mai con gratuita crudeltà, ma bensì seguendo dei principi che per lui appaiono fondamentali.

Ma fin da subito si notano le prime crepe nella sua apparenza, i primi indizi di tutta una serie di trucchi utilizzati per provare la sua tesi, che però solamente Sorella Barnes riesce effettivamente a notare, restando per tutto il tempo restia ad aprirsi a questo ambiguo personaggio.

Da questo punto di vista, proprio come la scrittura del personaggio è sempre coerente con se stessa, anche il film riesce a non tradirsi, a non ricadere in facili trovate per risvegliare l’attenzione del pubblico, come il torture porn o elementi esplicitamente magici che avrebbero minato la credibilità della pellicola.

Al contrario, per mantenere viva la tensione, la pellicola fa un ottimo uso della soggettiva e falsa soggettiva, che unisce lo sguardo del personaggio a quello dello spettatore, spingendolo ad essere talmente immerso nella scena da guardarsi letteralmente intorno all’interno della stanza…

…e costruendo così un ottimo climax tensivo legato alla scoperta della casa.

Eppure, Heretic non mi ha convinto fino in fondo.

Tesi

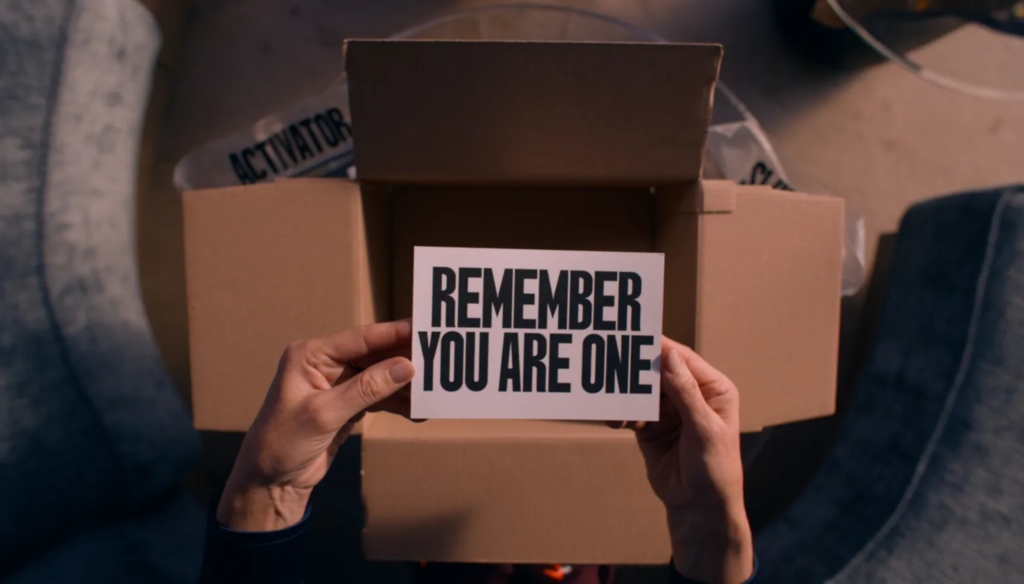

La tesi di Reed non è banale, anzi è molto ben pensata.

Eppure il film sembra non crederci fino in fondo.

Anche comprensibilmente, più che imporre un’idea, Heretic offre uno spunto di riflessione, mettendo ottimamente in scena la tesi di Reed tramite l’utilizzo dei giochi da tavolo, andando a svelare alcuni altarini delle religioni abramitiche già ampiamente discusse in altre sedi…

…ma contrapponendogli l’antitesi di Sorella Barnes, un personaggio non ciecamente innamorato della sua fede, ma che al contrario mette più volte in discussione, e che, proprio rispondendo al suo antagonista, dimostra di avere consapevolezza dell’argomento – e di saperlo sostenere.

Tuttavia avrei preferito che questa contrapposizione fosse portata fino in fondo, anche senza dover dar per forza ragione a una o all’altra parte, invece che arrivare ad un finale che non definirei smaccato, ma che comunque introduce l’elemento magico per contrastare la pesante concretezza del resto della pellicola…

…forse troppo timido nel volersi imporre fino in fondo con la stessa, giungendo ad un compromesso tematico che non mi ha convinto fino in fondo.