Fanny e Alexander (1982) è l’ultima opera da regista di Ingmar Bergman, per molti versi considerabile il punto di arrivo della sua produzione.

A fronte di un budget molto ridotto – appena 6 milioni di dollari – l’incasso fu corrispondente alle spese produzione…

Di cosa parla Fanny e Alexander?

Svezia, 1907. Fanny e Alexander sono due fratelli facenti parte di un’ampia famiglia, di cui si esplorano i drammi e le contraddizioni…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Fanny e Alexander?

Dipende.

Fanny e Alexander è una pellicola piuttosto anomala per la produzione di Bergman: pensato inizialmente come una serie tv, il girato venne pesantemente castrato, passando da cinque ore a appena tre, così da renderlo fruibile alla sala.

Purtroppo, la natura originale è piuttosto evidente: la storia principale diventa dominante nella seconda parte del film, mentre le altre storie secondarie sono evidentemente state tagliate in più punti, tanto che mancano dei raccordi piuttosto fondamentali.

Nondimeno, può essere l’occasione di scoprire un Bergman diverso, a fine carriera, in un momento di profondo ripensamento della sua vita e della sua opera, di cui la pellicola è ricca di citazioni.

Ego

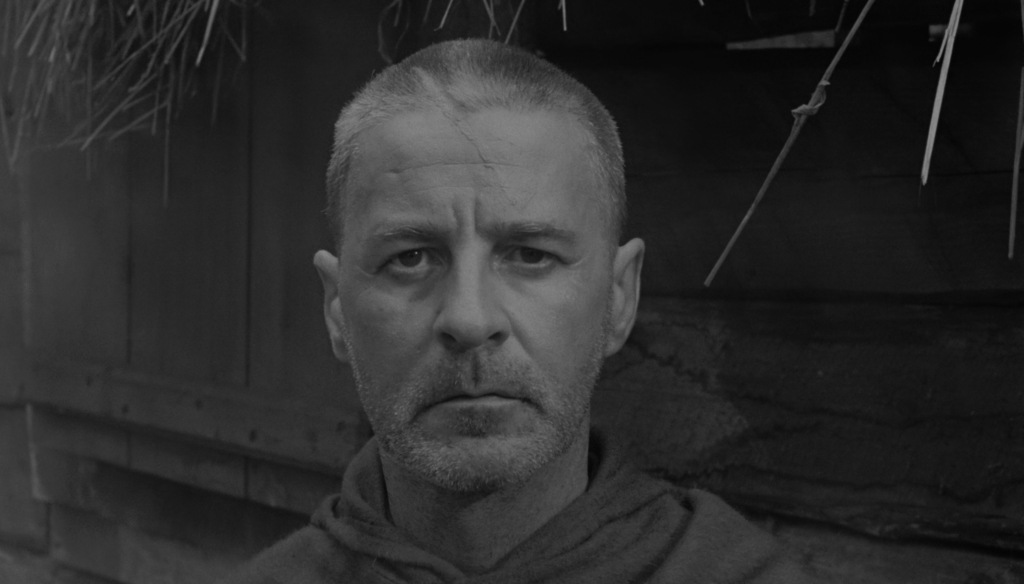

Alexander è l’alter-ego.

Tramite gli innocenti, quanto ribelli, occhi del ragazzino protagonista, Bergman racconta prima di tutto sé stesso, anche se non direttamente: in questa figura l’autore non si immerge totalmente, ma la usa come vettore per il racconto della famiglia protagonista.

La famiglia è infatti il luogo in cui Alexander si rifugia, è tutto il suo mondo: non a caso la prima scena rappresenta il giovane protagonista che ricerca gli affetti familiari e, non trovandoli, si rannicchia in un angolo, in attesa.

In questo panorama familiare si alternano momenti giocosi – nelle varie occasioni di divertimento, anche triviale, durante la festa di Natale – anche direttamente collegati alla vita di Bergman – come la bugia del circo, che effettivamente l’autore raccontava da bambino…

…a momenti effettivamente più profondamente drammatici, il cui cuore è indubbiamente la morte del padre, che si trascina per diverse scene, richiamando direttamente Sussurri e grida (1972), e sfociando, infine, nel nuovo matrimonio della madre.

Padre

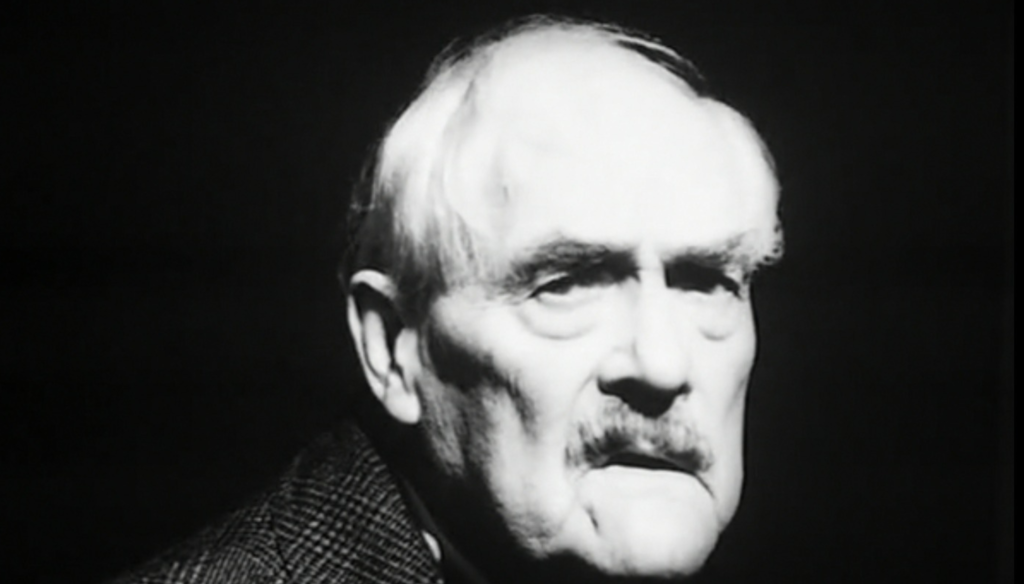

La figura del padre è un elemento chiave non solo del film, ma anche della vita dello stesso regista.

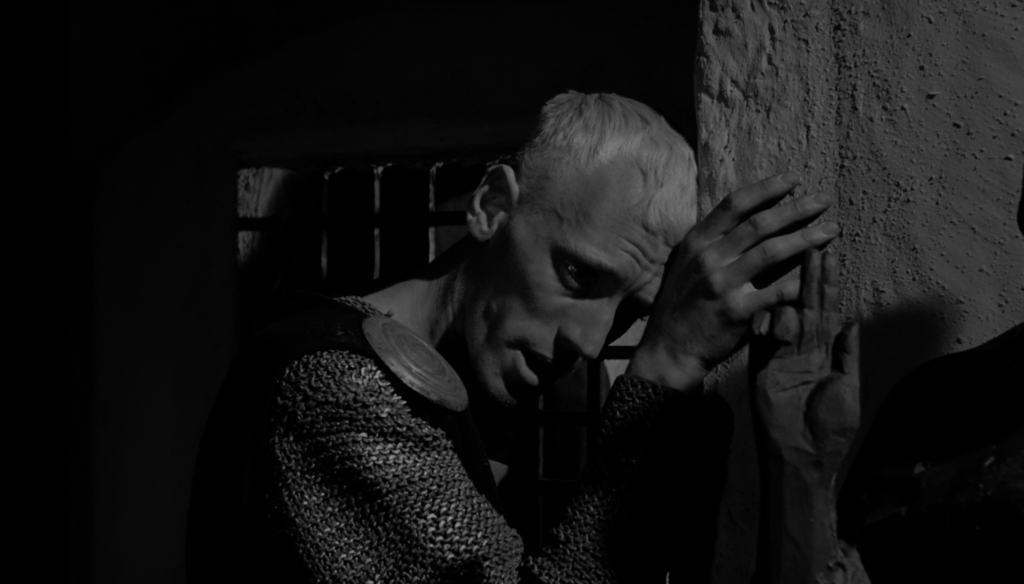

Il primo padre, Oskar, è profondamente legato al mondo del teatro e della finzione: la sua dipartita, la sua uscita di scena, comincia direttamente sul palcoscenico, quando dimentica le sue battute, e quindi il suo personaggio, ritirandosi nel letto di morte.

La sua natura paurosa, da fantasma, è evidente fin dagli ultimi momenti della sua vita – quando dice proprio ora potrei interpretare il fantasma – e che poi prosegue nelle varie apparizioni spettrali che puntellano la pellicola.

Una presenza che in realtà vorrebbe essere protettiva – quasi come un angelo custode – che veglia sul figlio anche dopo la sua morte, rappresentante proprio quella figura paterna che Bergman avrebbe sempre desiderato avere nella sua vita.

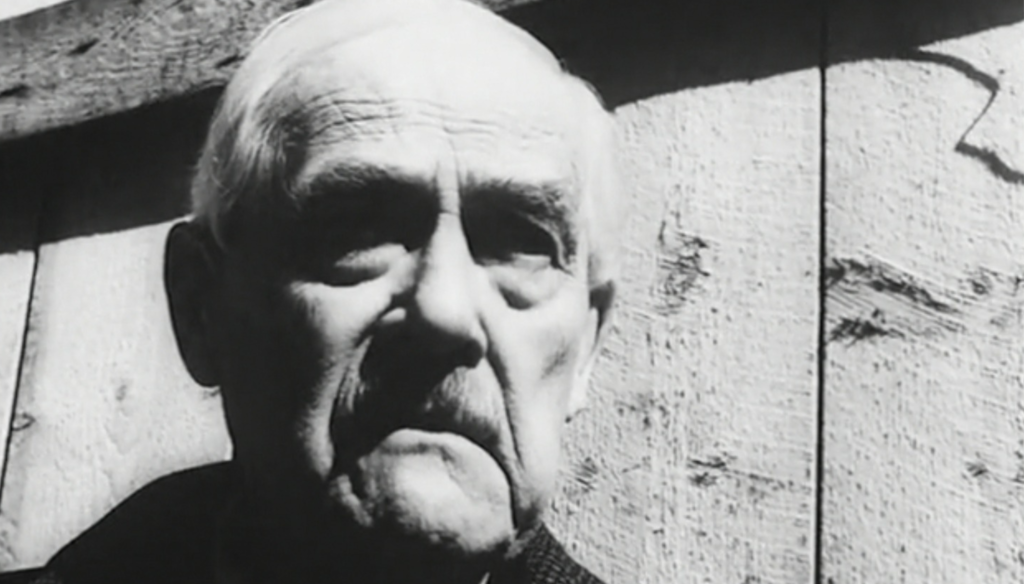

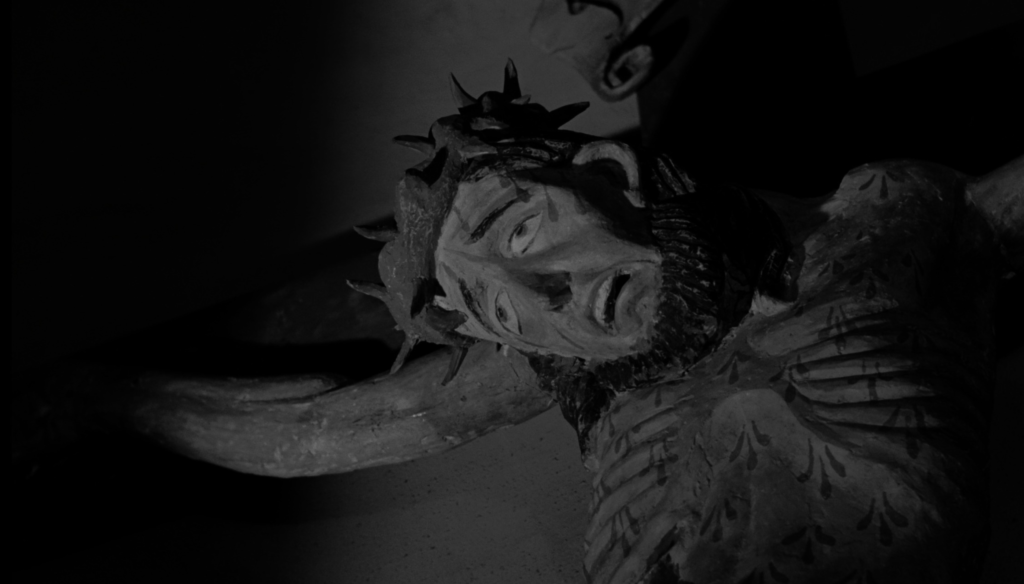

La figura paterna secondaria è invece quella più distruttiva, più vicina alla realtà autobiografica del regista, in cui si ritrova anche la radice della sua ossessione religiosa – ampiamente esplorata soprattutto in Il settimo sigillo (1957).

Durante la sua infanzia, infatti, Bergman dovette subire un’educazione religiosa piuttosto stringente ed opprimente, ben rappresentata proprio dal perfido Edvard Vergerus, che lentamente attrae la madre del protagonista nella sua trappola.

Maria

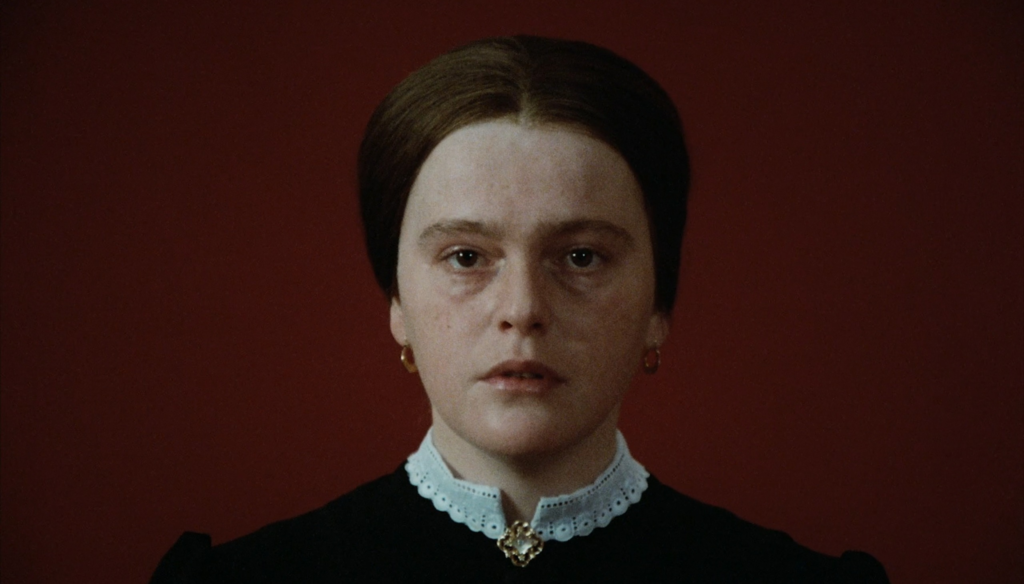

Se la figura del nuovo padre è quasi diabolica, la madre è una figura mariana.

Non caso la sua prima apparizione è proprio nelle vesti della Madonna, in occasione della rappresentazione teatrale ad inizio film, proseguendo nel suo ruolo soprattutto durante la morte di Oskar, quando le sue urla dominano l’ambiente domestico.

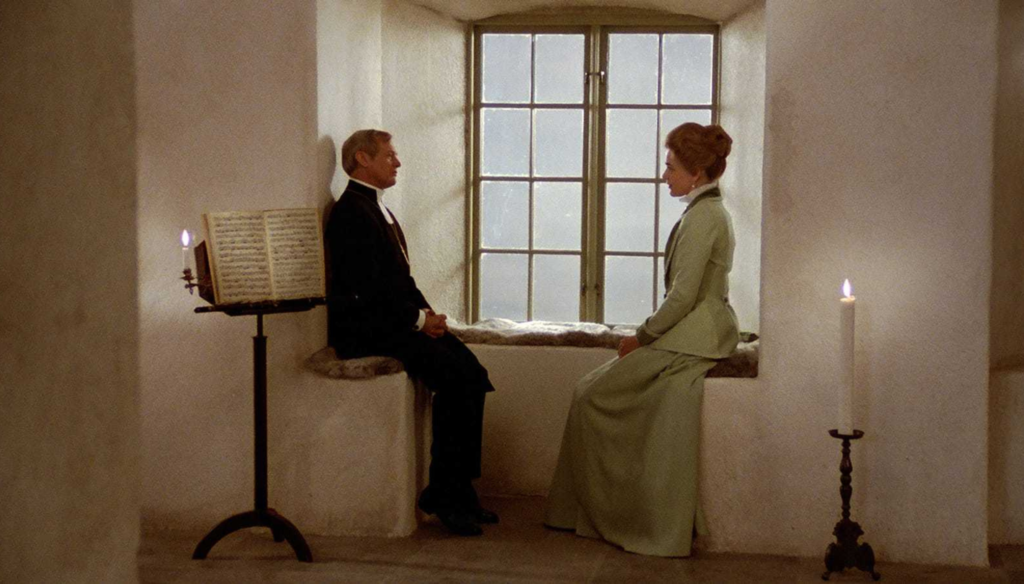

Ma, con il nuovo matrimonio, Emilie assume, almeno agli occhi del nuovo marito, le vesti di donna deviata e peccatrice, che deve essere spogliata dai vizi e dal suo passato, per essere invece traghettata verso la sua unica e fondamentale funzione.

Essere la madre.

Significativa in questo senso la scena in cui il vescovo le comunica il suo nuovo futuro, e lei infine si inginocchia davanti a lui, proprio in una condizione di reverenza, di ricerca di un conforto e, soprattutto, di totale sottomissione.

Infine, negli ultimi atti del suo matrimonio Emilie sembra una figura ormai senza speranza, ma in qualche modo accompagnata dalla mano benevola del destino – o di Dio – che le permette di liberarsi dalla pesante figura di Edvard senza doversi sporcare le mani…

Spettatore

Qual è il ruolo di Fanny?

Nonostante il suo nome sia presente nel titolo, la sorella di Alexander sembra una figura estremamente secondaria, defilata nella maggior parte delle scene, a cui il film dedica una marginale importanza.

In realtà, Fanny può rappresentare lo spettatore stesso del film e, più in generale, di questa sorta di biografia che Bergman sta portando sullo schermo, una presenza silenziosa ma attenta, premiata da qualche primo piano che la mette al centro della scena.

L’elemento metanarrativo è infatti dominante nella pellicola.

Tramite la scena delle marionette, Bergman rappresenta un sé stesso intento a compiere le prime avventure registiche, creando di effettive scene – aspetto ulteriormente messo in luce dalle mirabolanti bugie e dalle storie improbabili che si inventa durante la pellicola.

Questo elemento ha il suo coronamento nella conclusione, in cui il regista sembra voler spogliare la pellicola del connotato autobiografico, preferendo invece portarla più vicino al regno della fantasia e della finzione:

Tutto può accadere, tutto è possibile e verosimile. Il tempo e lo spazio non esistono. Su una base insignificante di realtà l’immaginazione fila e tesse nuovi disegni