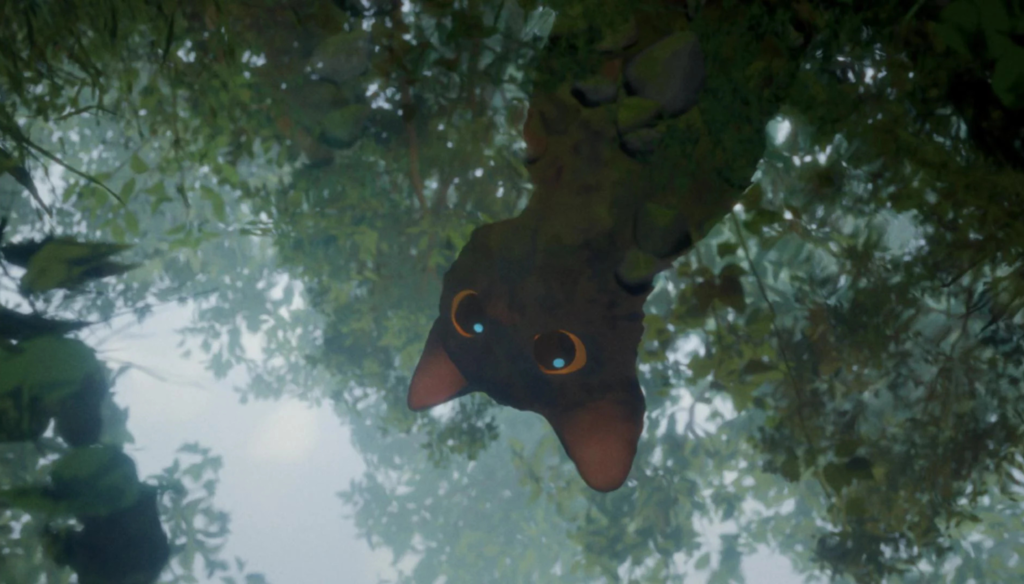

Okja (2017) di Bong Joon-ho è un dramma fantascientifico e il suo secondo film in lingua inglese.

È stato distribuito direttamente su Netflix.

Di cosa parla Okja?

USA, 2007. Lucy Mirando è la nuova CEO della problematica azienda di famiglia, e cerca di rilanciarsi con un progetto curioso quanto intraprendente: allevare una nuova specie di super maiali.

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Okja?

In generale, sì.

Per quanto Okja non possa essere certamente considerato uno dei film più brillanti della filmografia di Bong Joon-ho, risulta al contempo una buona favola ambientalista con poche sbavature, e che mi ha lasciato complessivamente un buon sapore in bocca.

Infatti, per quanto il taglio non sia certamente graffiante come in altre pellicole del regista sudcoreano, al contempo riesce ad essere una pellicola con i piedi per terra, che non vuole accontentare lo spettatore, ma bensì educarlo.

Insomma, dategli una possibilità.

Introduzione

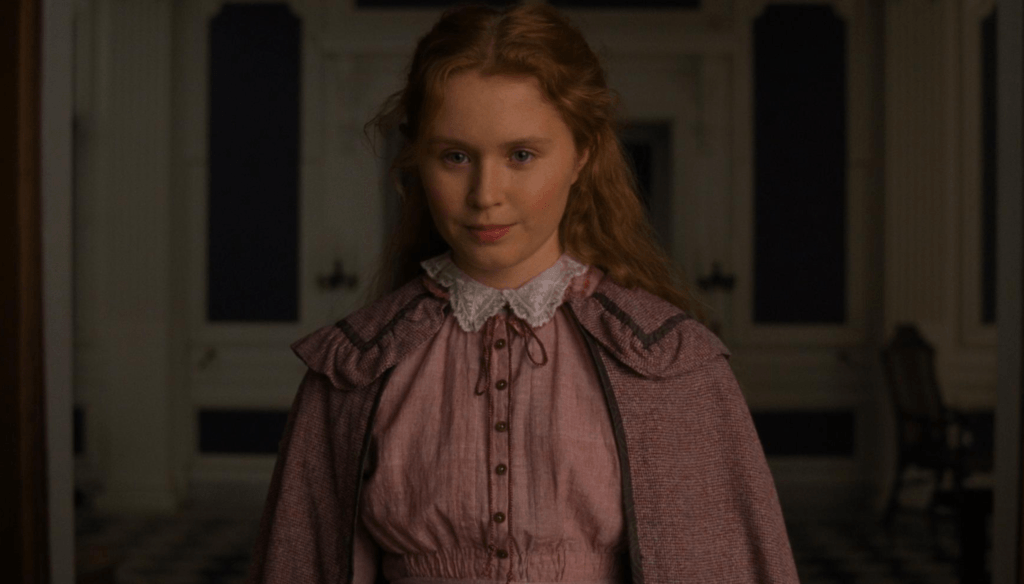

La qualità della scrittura di Okja si nota fin dall’introduzione dei protagonisti.

Dopo un rapido prologo dedicato al progetto Mirando, il film ci catapulta nel presente per farci conoscere da vicino i protagonisti della storia, definendone i caratteri con pochi tratti essenziali e con una assoluta naturalezza di scrittura – in altre parole, senza scadere nel facile didascalismo.

Infatti, anche se i protagonisti non si scambiano che poche parole, comprendiamo immediatamente il loro stretto rapporto, definito dal crescere insieme e dal supportarsi l’un l’altra, in particolare sottolineando come Okja non sia una bestia da soma, ma anzi un animale piuttosto ingegnoso.

Il quadro si conclude col breve dialogo con il nonno di Mija, che racconta la fin troppo ingenua illusione della protagonista di poter continuare a vivere con Okja sulle montagne senza le interferenze di Mirando – scenario che noi spettatori intendiamo fin da subito come impossibile.

E, infatti, la multinazionale sta già bussando alla porta.

Apparenze

La strategia di Mirando è tutta apparenza.

Lo dimostra anzitutto l’arrivo del Dr. Wilcox, la cui insofferenza per dei luoghi effettivamente naturali e selvaggi racconta come non sia nient’altro che un becero prodotto televisivo – con, fra l’altro, un Jake Gyllenhaal in uno dei ruoli probabilmente più divertenti della sua carriera.

Altrettanto di facciata è tutta l’operazione dei supermaiali, solo apparentemente una nuova razza scoperta e allevata in maniera certosina per premiare il più meritevole, in realtà semplicemente un’ambiziosa strategia di marketing per vendere un prodotto OGM.

In generale, Okja riesce a raccontare anche in maniera piuttosto vincente i metodi estremamente ingannevoli con cui da anni le multinazionali cercando di ripulirsi l’immagine per rendersi più vendibili ad un pubblico almeno sulla carta più consapevole riguardo alle questioni ambientali…

…ma con una costruzione talmente artefatta che basta veramente poco perché – come si vede appunto nel film – la stessa crolli su se stessa, vivendo di una costante strumentalizzazione di simboli e personaggi che vengono sistematicamente svuotati del loro significato originario.

Ma l’altra parte è davvero migliore?

Costo

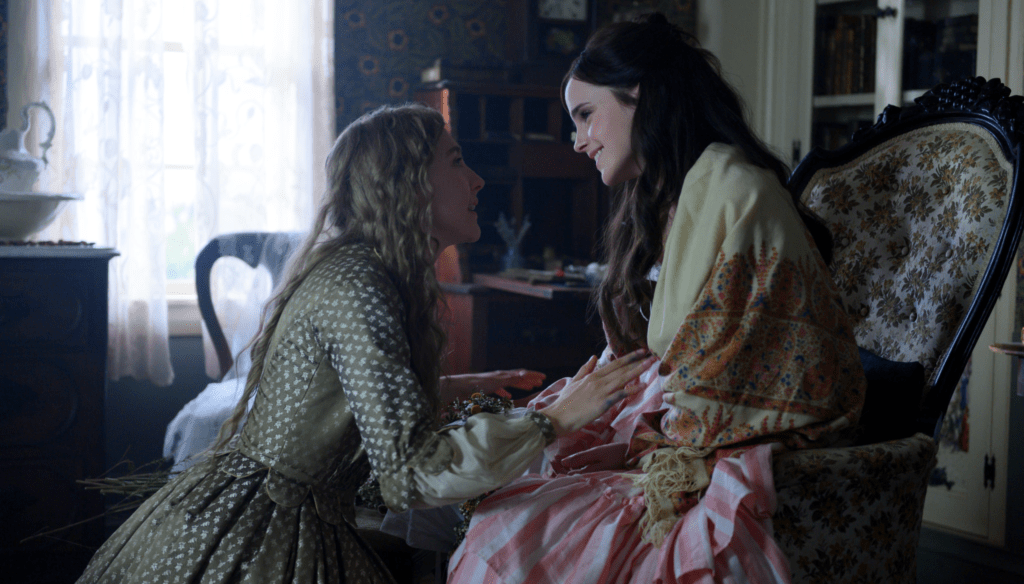

Un grande merito di Okja è il non dare una divisione netta delle due parti.

Se infatti Lucy Mirando non è una spietata calcolatrice, ma una figlia sana del capitalismo, al contempo le figure del gruppo FLA non appaiono come dei salvatori senza macchia, ma anzi vengono ritratti nella loro più interessante scala di grigi.

Infatti, per quanto si propongano come gli eroi della storia, in realtà finiscono anche loro per strumentalizzare Okja per dimostrare la loro tesi – come si rendono ben conto davanti alla visione raccapricciante della fecondazione forzata che il super maiale deve subire anche per colpa loro.

E, soprattutto nella conclusione della pellicola, diventa tanto più fondamentale definire i limiti di entrambe le parti in gioco, proprio a rappresentare una situazione spinosa e dalla non facile soluzione, per un film che non vuole illudere lo spettatore, ma dargli anzi uno spaccato realistico del suo presente.

Infatti, l’unica che vince è proprio Mija.

Consapevolezza

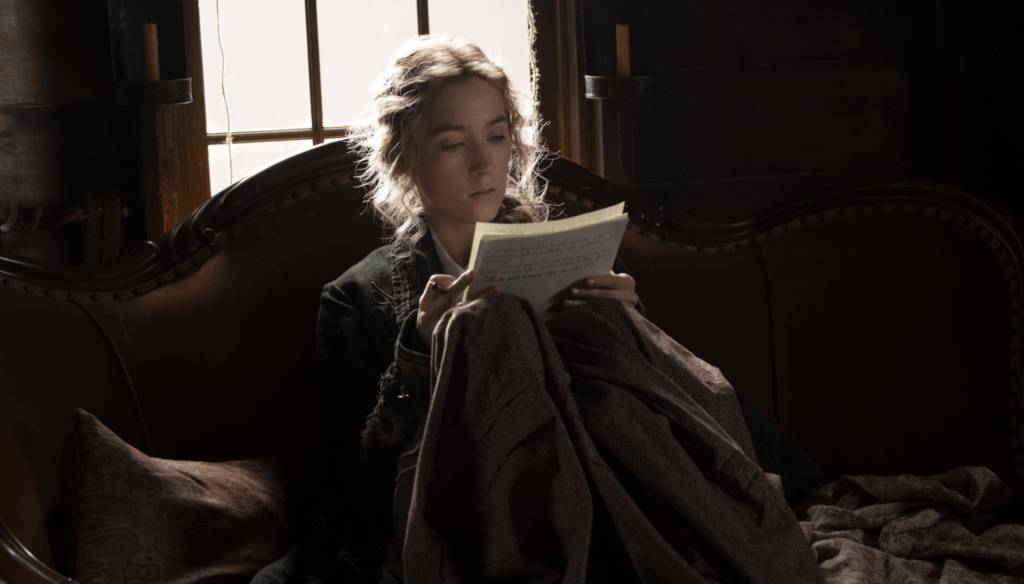

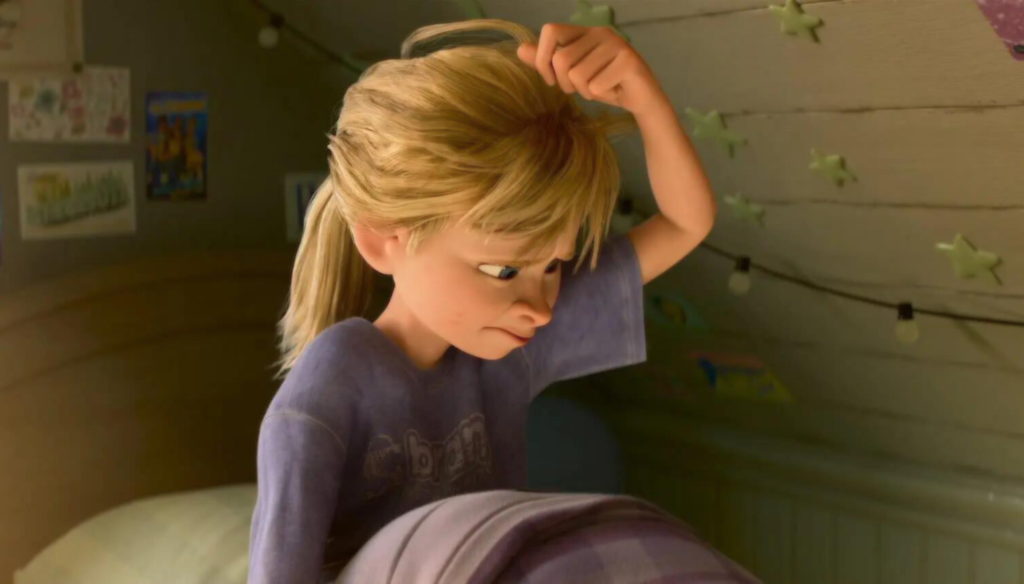

La maturazione di Mija è forse il lato più amaro della pellicola.

La protagonista viene infatti catapultata all’interno di uno scenario che non contempla una parte assolutamente positiva che si contrappone ad uno schieramento assolutamente negativo, ma bensì un sistema profondamente corrotto e la cui salvezza è ancora lontana.

Una situazione tanto più angosciante all’arrivo al mattatoio, sequenza che cerca il più possibile di rimanere coi piedi per terra per un racconto che poteva essere facilmente dato in pasto al pubblico, ma che invece nel suo realismo è già abbastanza impattante.

Ed è tanto più interessante che la pellicola, diversamente da altri prodotti analoghi, non si concluda positivamente, ma anzi diventi sempre più amara nel rappresentare come, nonostante la situazione inumana degli allevamenti sia sotto agli occhi di tutti, un prodotto conveniente riuscirà sempre a vincere sul mercato.

Per questo la grande consapevolezza di Mija nel finale è che, almeno per ora, non può battere il sistema, e se vuole ottenere quello che vuole – la salvezza di Okja – può solo ragionarci con le sue stesse armi: diventare la prima acquirente del tanto desiderabile super maiale.