Avatar (2009) di James Cameron è l’ultima pellicola di questo regista (finora) e anche il maggiore incasso della storia del cinema. Infatti più che di film possiamo parlare di un effettivo fenomeno di costume, dovuto anche (ma non solo) all’incredibile lancio della tecnica del 3D.

La pellicola incassò infatti quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo, a fronte comunque di un budget piuttosto consistente di 237 milioni di dollari, rischiando di essere scalzato solo da un altro incredibile evento cinematografico, Avengers Endgame (2019).

Da molti è considerabile un capolavoro.

Ma è così?

Di cosa parla Avatar?

In un futuro imprecisato, Jake Sully sostituisce il fratello defunto in un’ambiziosa operazione di colonialismo sul pianeta di Pandora, dove si trova un ambito giacimento di un metallo preziosissimo. E per questo deve farsi accettare dalla tribù locale…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Avatar?

In generale, sì.

Col tempo ammetto che la mia opinione su questa pellicola si è molto ammorbidita, passando da un sincero odio fino ad un pacifico apprezzamento.

Non troverete in me una fanatica di questo film: lo considero un gran film di intrattenimento, con indubbiamente una tecnica innovativa e ambiziosa come quella del 3D, ma che io personalmente (anche al di là di questa pellicola) non apprezzo.

Se siete fra quelle pochissime persone che non hanno mai visto questa pellicola, vi consiglio di dargli una possibilità, senza aspettarvi niente di così clamoroso. Per me è un prodotto che per certi versi andrebbe ridimensionato, soprattutto davanti ad una tecnica che sicuramente era all’avanguardia, ma che non è invecchiata così bene come ci si potrebbe aspettare.

E forse ad un neofita oggi non farebbe lo stesso effetto…

Tuttavia, nonostante una lunghezza leggermente eccessiva, si parla di un film che intrattiene facilmente e che vale sicuramente la pena di recuperare.

Jake Sully: un protagonista perfetto

Jake Sully è il protagonista più azzeccato fra quelli di Cameron.

Molto banalmente perché questo regista era ormai specializzato nel creare personaggi funzionali, e in questo caso ha fatto assolutamente centro con un protagonista che è incredibilmente accessibile, fallibile al limite del comico, ma che al contempo ha il coraggio di mettersi in gioco, anche nelle maniere più stupide e irresponsabili.

Insomma, un personaggio in cui lo spettatore può facilmente rivedersi e per cui viene facile fare il tifo.

Oltre a questo, presenta un’evoluzione, soprattutto emotiva, molto lineare e digeribile, quasi prevedibile, che non manca del classico racconto su come il nostro eroe sia speciale. E così, anche se impreparato, riesce a gestire le sfide meglio degli altri.

Oltre a questo, è un ottimo accompagnamento per lo spettatore nella scoperta di Pandora.

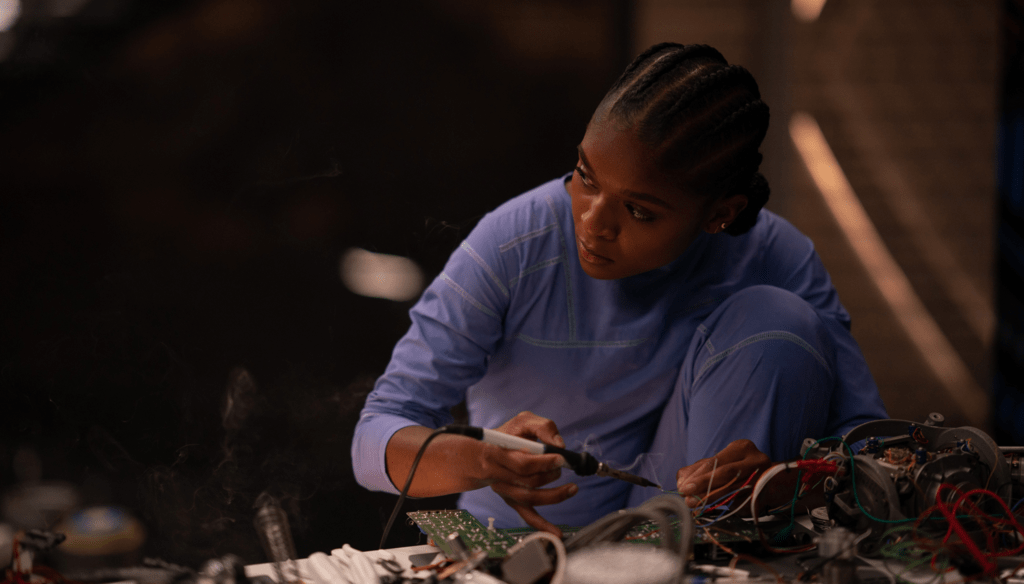

Raccontare la disabilità

Come ho avuto il piacere di scoprire recuperando la filmografia di questo regista, Cameron è molto attento a diverse tematiche sociali, soprattutto in Avatar.

In particolare ho particolarmente apprezzato la scelta di mettere al centro della vicenda un personaggio disabile, che soprattutto non ricadesse in quella sorta di patetismo molto tipico nel cinema occidentale – e anche di cattivo gusto.

In questo caso invece la disabilità del protagonista è un elemento importante della trama: anzitutto per una scena molto emozionante in cui il protagonista, dopo tanto tempo, può di nuovo godere dell’uso delle gambe e corre felicemente fuori dal laboratorio.

Al contempo, si accompagna ad un lato più drammatico, sia per le promesse del Colonnello per delle nuove gambe in cambio della sua collaborazione, sia quando Sully entra per la prima volta nella capsula e Grace cerca di aiutarlo, ma Sully sbotta faccio da solo.

Una rappresentazione molto genuina, che racconta le eccessive e inutili attenzioni che un disabile, magari del tutto autosufficiente come Sully, deve vivere ogni giorno.

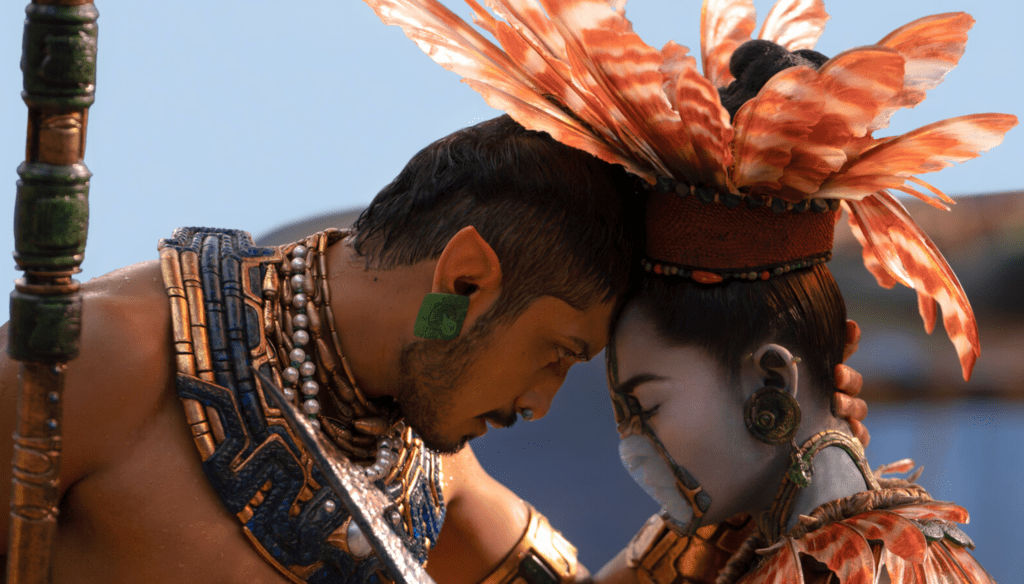

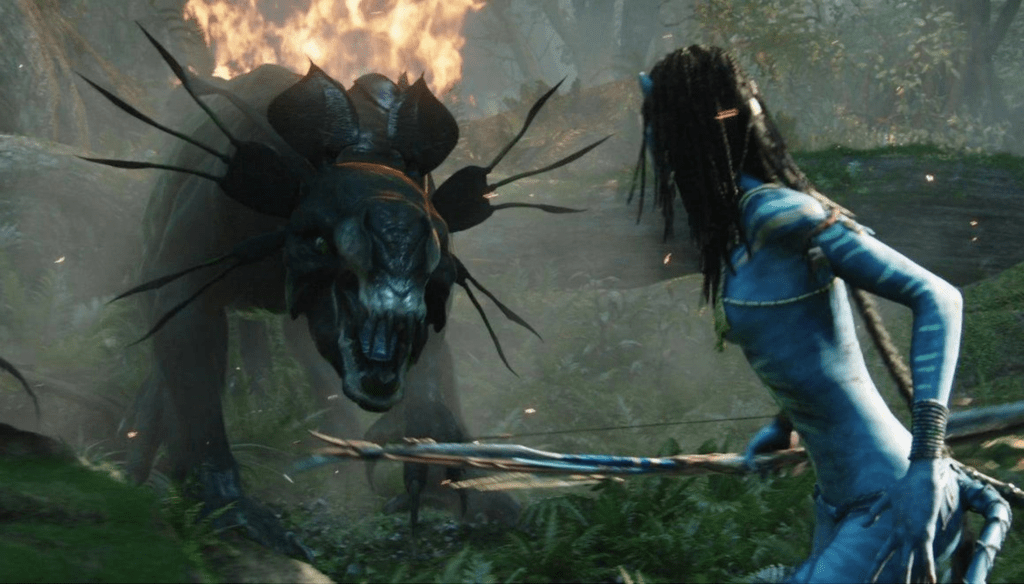

Neytiri: una controparte non scontata

Neytiri è allo stesso modo uno dei migliori personaggi femminili creati da Cameron.

Solitamente in questo tipo di prodotti, soprattutto se guardiamo a dieci anni fa, i personaggi femminili hanno un ruolo molto marginale e definito da pochi stereotipi molto ripetitivi. Invece Neytiri è un’ottima controparte del protagonista, che racconta in maniera davvero vincente le tradizioni e il sentimento del popolo a cui appartiene.

Oltre a questo, è un personaggio attivo, intraprendente, che ha un ottimo ruolo in tutta la vicenda e particolarmente negli scontri, dove mostra tutte le sue capacità, senza che questo appaia forzato.

Oltre a questo, ho particolarmente apprezzato che la relazione romantica con Jake non sia centrale alla vicenda: l’ho piacevolmente riscoperta, trovandola molto meno pesante e invadente rispetto ad altri prodotti.

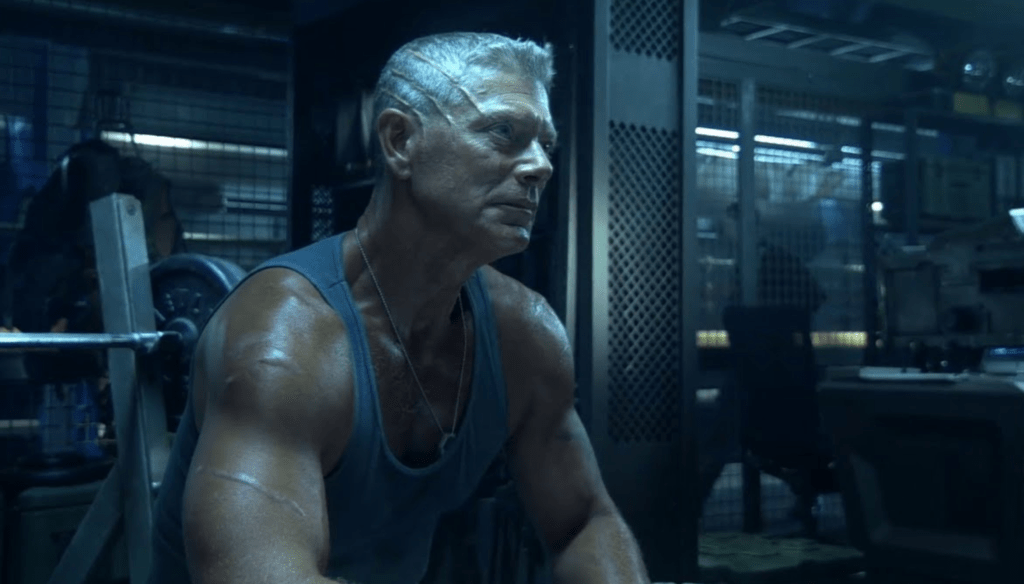

Villain da barzelletta ma…

Non penso che molti avranno da ridire sul fatto che i villain di Avatar sono davvero una barzelletta.

Abbiamo da una parte il durissimo e temibile colonnello, con le sue ferite di guerra e i pettorali guizzanti, paragonabile per certi versi a Tiberius di Atlantis (2001), cattivo e piatto all’inverosimile. Dall’altra abbiamo il villain più politico, Parker: lo stereotipo nauseante del colonizzatore statunitense che non ha altro interesse che il guadagno.

Detto questo, sento di spezzare una lancia verso questi personaggi.

Perché è altrettanto evidente che sono assolutamente funzionali al dramma della trama: ci troviamo davanti a nemici terribili, con cui è impossibile discutere e che hanno un potere totalmente distruttivo, che si può solo sconfiggere.

E, soprattutto, come al solito Cameron ha privilegiato il lato estetico più che la profondità psicologica o la capacità attoriale degli interpreti.

Colonialismo e ecologismo in Avatar

Avatar può vantare due tematiche molto importanti: il colonialismo e l’ecologismo.

La parte riguardante il colonialismo è molto evidente: gli invasori, strettamente statunitensi, cercano di mettere le mani su un nuovo territorio con l’unica volontà di trarne il maggior profitto possibile. Ed è anche così evidente l’etnocrazia imperante del personaggio di Parker, quando dice:

Gli abbiamo costruito una scuola, gli abbiamo insegnato la nostra lingua

Sempre con l’idea che la società di provenienza, quella incredibilmente avanzata, sia l’unica giusta che deve cercare di portare un po’ di civiltà anche presso i selvaggi (come vengono ripetutamente chiamati).

Oltre a questo, a chiudere il cerchio la chiosa di Jake verso il finale:

Quando qualcuno è seduto su quello che vuoi, diventa il nemico

Ecologismo in avatar

Altrettanto interessante il racconto dell’ecologismo.

Jake dice chiaramente che dal pianeta da cui veniva non c’era più verde, rappresentando quindi un approccio totalmente attuale (e coerente con la trama) in cui l’uomo ha spremuto la Terra quanto più poteva, così da trarne il maggior ricavo possibile.

E andando di conseguenza distruggerla.

Davvero una grande distanza rispetto alla popolazione dei Na’vi, che vivono in totale armonia con il loro pianeta, rispettandolo fino anche quasi all’ossessione.

Una concezione forse un po’ semplicistica, ma che funziona.

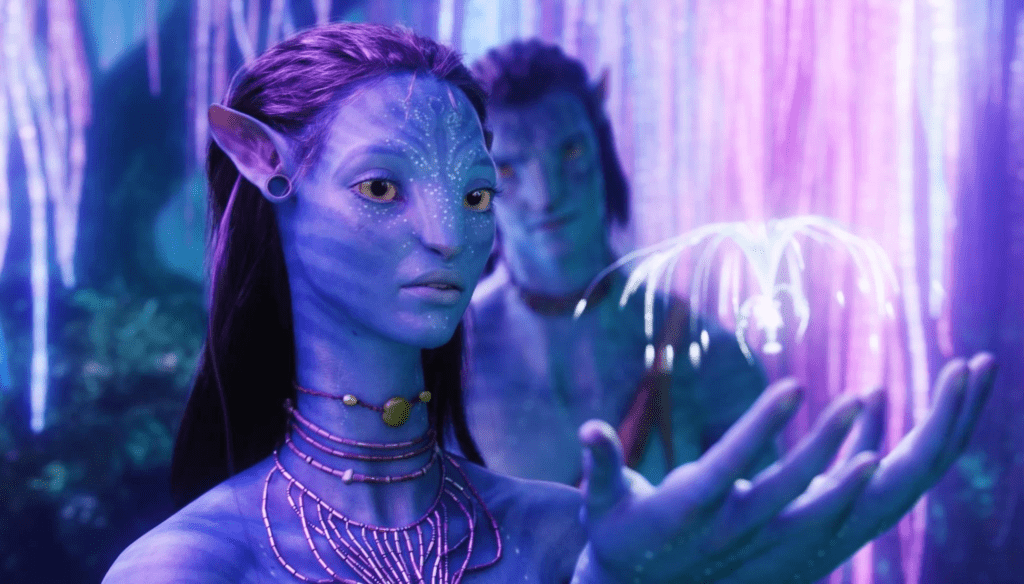

Avatar è un film invecchiato bene?

Parto col dire che a me, del reparto tecnico di Avatar – né di altri prodotti – importa più di tanto.

Banalmente perché non è un aspetto che rappresenti un grande valore di un’opera, per vari motivi, anzitutto perché è un elemento che si può facilmente ridimensionare nel tempo, a differenza di altri aspetti.

Infatti secondo me complessivamente il reparto tecnico di Avatar è invecchiato bene – già solitamente i Na’vi sono incredibili – ma non manca di qualche elemento che non ha retto alla prova del tempo – e che magari ho notato solo io perché sono troppo pignola.

Le due visioni recenti mi hanno confermato come nel primo atto percepisca un drammatico senso di horror vacui, nel senso più letterale del termine: la foresta mi sembra troppo spoglia e per certi versi sembra più preveniente da un videogioco che da un film.

Una sensazione che non ho più sentito per il resto della pellicola, ma che mi è rimasta molto impressa anche per il design dei Thanator, che in certe scene hanno quel fastidioso effetto lucido, tipico di un certo tipo di CGI non invecchiata benissimo.

E sono fortemente convinta che il lato tecnico di questo film sarà – anche involontariamente – ridimensionato con Avatar – La via dell’acqua (2022).

E per ovvi motivi.

Perché il paragone fra Avatar e Pocahontas non ha senso

Questa è una delle polemiche più note e abusate riguardo a questa pellicola.

Per chi fosse vissuto sotto ad un sasso, molti accusano questa pellicola di avere una trama troppo esile e banale, troppo simile ad altri prodotti come appunto Pocahontas (1995) e Balla coi lupi (1990).

Ma per me è una polemica molto sterile.

Una trama semplice non rende un film di minore valore, perché il tutto dipende come la stessa si incasella all’interno del progetto complessivo e che tipo di profondità narrativa possiede.

Secondo me, come anche per la maggior parte dei film di Cameron, in Avatar la trama non gode di una particolare profondità narrativa – che non significa che sia un film piatto – ma è assolutamente funzionale al contesto.

E va bene così.

Per questo vi consiglio di provare a decontestualizzare le trame da film anche considerati universalmente capolavori, come per esempio Manhattan (1979).

Vi accorgerete che è un gioco ben più pericoloso di quanto sembri…

Avatar è un capolavoro?

Ho avuto la fortuna di potermi confrontare con una persona che ha un’opinione opposta alla mia, così da presentare due punti di vista diversi sulla questione.

L’opinione de Il cinema semplice

Ho già ampiamente spiegato il mio punto di vista su cosa sia un capolavoro – concetto che, ribadisco, è molto fumoso e che non può essere definito in maniera netta e oggettiva. Stringendo molto il discorso, per me un capolavoro è un’opera che si distingue nettamente dal punto di vista artistico dal resto delle produzioni.

Per me Avatar, per quanto sia un ottimo film di intrattenimento e molto meno banale di quanto si racconti, non è un capolavoro.

E questo perché, pur essendo all’interno di una costruzione molto ambiziosa, presenta una trama che è ottimamente funzionale, ma che manca di profondità narrativa, personaggi – soprattutto i villain – che sono abbastanza piatti e prevedibili, e come pellicola non ha particolari meriti artistici.

Non posso neanche parlare di capolavoro di genere, perché non appartiene così nettamente ad un genere e, soprattutto, non sarebbe neanche così innovativo, lato tecnico permettendo, se volessimo confrontarlo col resto della produzione di film action, di avventura o di fantascienza.

Secondo questo stesso concetto, potrei parlare di un capolavoro tecnico – ma per me è un discorso che non ha senso, perché è un concetto totalmente aleatorio e ridimensionabile nel tempo.

Insomma, ne riconosco l’innovazione e l’assoluta importanza storica che ha avuto, ne riconosco il valore, ma non vado oltre.

L’opinione di Intothenerdverse

Perché Avatar è un capolavoro?

Questa la domanda a cui mi è stato chiesto di rispondere da Il.cinema.semplice, che ringrazio per avermi concesso questo piccolo spazio sul suo sito.

So che molti hanno una loro idea di cos’è un capolavoro, quindi prima di andare avanti penso sia necessario dirvi la mia.

Reputo un capolavoro un’opera che ha settato un nuovo standard, un prodotto che riesce ad imporsi nel suo ambiente di riferimento come spartiacque. Per forza di cose, davanti ad un capolavoro ci troviamo davanti ad un prima del capolavoro e un dopo il capolavoro, essendo un’opera che si pone a capo di tutto ciò che c’è stato prima e che diventa modello e fonte d’ispirazione per ciò che ci sarà dopo.

Il capolavoro è qualcosa a cui ambire, qualcosa da prendere come modello e che insegna. Un’opera che sconfigge la prova del tempo, riuscendo a suscitare sempre lo stesso effetto anche visto dopo anni e anni dalla sua prima uscita e a stupire per l’incredibile forza prorompente che ha avuto nel suo ambito.

Il capolavoro porta nel cinema novità e cambiamenti che ne scuotono le fondamenta e lo cambiano per sempre.

Perché Avatar è un capolavoro

Come con Jurassic Park a suo tempo, con l’uscita di Avatar cambia per sempre il modo di concepire l’effetto visivo: Cameron ha introdotto tecniche che hanno modificato il modo di pensarli e realizzarli, realizzando un film avanguardista che guardava al futuro con almeno dieci anni d’anticipo.

Guardato oggi, Avatar sembra un film girato domani.

E sono veramente pochi al giorno d’oggi (e ci devo davvero pensare per trovarne) i film che riescono a raggiungere un livello di cura e resa tale sul grande schermo. Il mondo dell’effetto visivo è cambiato grazie ad Avatar, e, probabilmente, muterà ulteriormente con il successivo capitolo di questa saga.

Avatar è un capolavoro per il modo in cui ha impattato l’industria cinematografica, aggiungendosi a quel gruppo di film che sono riusciti ad innovare e cambiare il modo di fare film e riuscendo ancora oggi ad insegnare che l’effetto visivo di oggi è solo un’evoluzione del cinema artigianale degli inizi.

Il cinema è stupore, meraviglia, intrattenimento e magia.

E Avatar, dopo anni dalla sua uscita, riesce ancora a farci rimanere di stucco, rimanendo increduli di fronte a ciò che il cinema è in grado di offrire.

E non importa tra quanti anni rivedrete questo film.

Non smetterà mai di farlo.