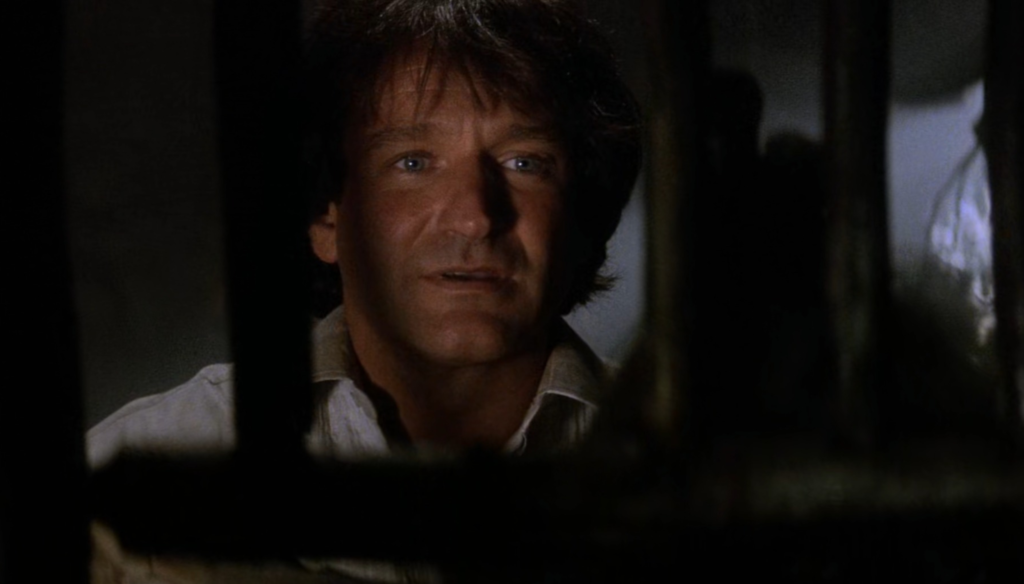

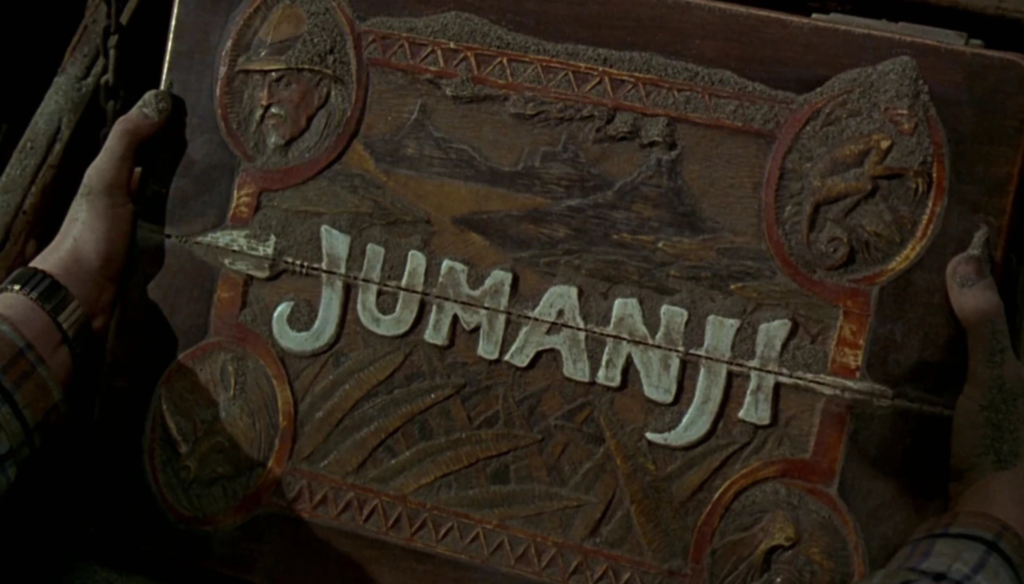

Jumanji (1995) di Joe Johnston è uno dei titoli più iconici della filmografia di Robin Williams e, più in generale, del cinema per ragazzi Anni Novanta.

A fronte di un budget abbastanza sostanzioso – 65 milioni di dollari – è stato un incredibile successo commerciale: più di 250 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla Jumanji?

Alan Parrish è un ragazzino costantemente bullizzato che vorrebbe fuggire dalla propria vita. Ma quella che sembra una strada possibile forse è anche la meno desiderabile…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Jumanji?

In generale, sì.

Non mi voglio sbilanciare nel consigliarvi questa visione perché la piacevolezza della visione può dipendere molto da che tipo di rapporto avete con questo film: Jumanji è in tutto e per tutto un classico del cinema per ragazzi, e, come tale, da adulti potrebbe risultare meno coinvolgente.

Nondimeno, è possibile leggere nella storia un sottotesto non banale riguardo alla paura di diventare adulti, in cui i personaggi più cresciuti sono i veri protagonisti della scena, mentre i ragazzini fungono più da contorno, da aiutanti della storia.

Insomma, a voi la scelta.

Inizio

Jumanji deve gestire ben tre inizi.

L’antefatto della storia funziona a tratti: di per sé poteva essere uno spunto interessante per definire i contorni della minaccia in atto, in particolare introducendo l’inquietante tamburo che echeggia nei decenni fino ad arrivare al presente del protagonista, ma per certi versi risulta fin troppo abbozzato.

Il secondo attacco è l’inizio vero e proprio, che disegna il carattere e lo stato di partenza di Alan: un ragazzino continuamente preso di mira dai suoi compagni solamente per il nome che porta, che si trova involontariamente fra le mani una via d’uscita.

In questo frangente tocchiamo i primi elementi di debolezza della storia: come la fuga da parte di Alan è complessivamente credibile, meno lo sono le dinamiche che portano a coinvolgere anche Sarah nella partita, in uno snodo narrativo estremamente programmatico ai fini della storia, ma non molto pensato.

Soprattutto, si potrebbe rimanere leggermente spaesati davanti all’incontro fra i due, in quanto manca una costruzione significativa del loro rapporto, definito solamente da una breve battuta del protagonista e poco altro: per il resto, potrebbero essere due perfetti sconosciuti.

Ma la vera mancanza è successiva.

Pretesto

Judy e Peter sono i protagonisti?

Se la relazione fra Alan e Sarah è carente in molti punti, la caratterizzazione dei due giovani protagonisti del terzo inizio è un baratro di scrittura, in cui sembra mancare proprio un pezzo fondamentale: l’essere fuori posto dei due personaggi, esplicitato dal loro essere immediatamente richiamati nella loro nuova scuola.

Insomma, il film vorrebbe riraccontare la storia di Alan sdoppiandola in due personaggi che si sentono altrettanto fuori posto, ma manca di scene significative in questo senso: avviene tutto fuori scena e la maggior parte della caratterizzazione avviene tramite le battute stesse dei personaggi.

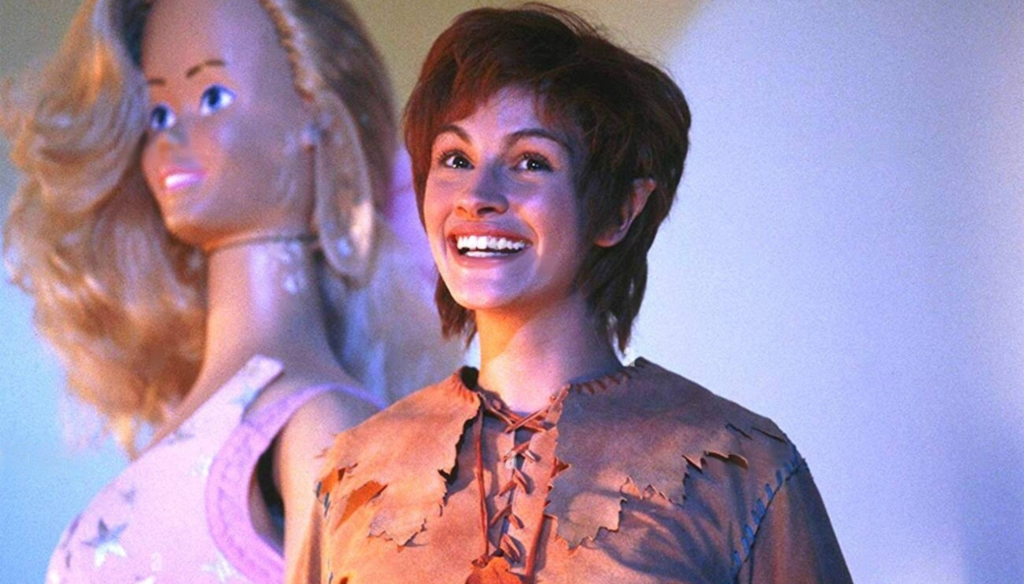

In un certo senso, è come se il film fosse troppo affollato, con i personaggi adulti che soffocano totalmente la presenza dei più giovani, che riescono a smarcarsi dal ruolo di aiutanti incolori solamente grazie all’ottima prova attoriale di una giovanissima Kirsten Dunst.

Ma se fosse una mancanza voluta?

Crescere

Forse non vi stupirà sapere che Jumanji presenta dei punti di contatto piuttosto sorprendenti con Peter Pan.

In un altro senso, Alan è un bambino che non vuole crescere, che non è capace di affrontare le insidie della vita – la pesantezza del suo nome – e, soprattutto, lo snodo fondamentale della sua vita, che lo porterebbe a seguire le orme della famiglia, reagendo in maniera piuttosto capricciosa e irragionevole.

La stessa Jumanji può essere considerata un’occasione di fuga, una versione distorta dell’Isola che non c’è, un parco giochi costruito non sui sogni di un bambino, ma sui suoi incubi: tutte le insidie dell’Africa Nera, tratte dai racconti dei grandi esploratori…

…o, in altro senso, una proiezione delle paure verso il futuro, verso una crescita incomprensibile.

Non a caso, proprio come Peter Pan è tormentato dalla sua maledizione – l’Oblio – così Alan è condannato all’Isolamento, riuscendo effettivamente a sfuggire dalle paure del suo presente, per essere catapultato in una realtà dove deve crescere ancora più in fretta, proprio quando non si sentiva ancora pronto per farlo.

E c’è un altro elemento che conferma questa teoria…

Paura

Un classico delle trasposizioni teatrali – e cinematografiche – di Peter Pan è far interpretare Capitan Uncino e Mr. Darling dallo stesso attore.

E, guarda a caso, in Jumanji Mr. Parrish e Van Pelt sono portati in scena dal medesimo interprete.

Ma c’è di più.

Il padre di Alan è il vettore di questa crescita improvvisa e imposta – andare in collegio – mentre il terribile generale che dà la caccia al protagonista semplicemente perché esiste ricalca le dinamiche di Uncino insegue Pan perché lo stesso rappresenta quello che non può più avere: la spensieratezza dell’infanzia.

Ribaltando la situazione, Van Pelt è la rappresentazione di quello di cui Alan ha più paura – e che non vuole affrontare: l’età adulta, come ben racconta l’ultimo momento della sua avventura, in cui finalmente si scontra faccia a faccia col nemico e viene ricompensato con la fine dell’incubo.

Infatti questa scelta finale è la definitiva rappresentazione della maturazione del protagonista, che finalmente accetta non tanto di andare al collegio, ma piuttosto di affrontare la situazione come un adulto capace di ragionare, volendo riallacciare il rapporto col padre non più in maniera antagonistica, ma collaborativa…

…come ben racconta lo scambio finale fra i due:

(Mr. Parrish) Let’s talk over tomorrow. Man-to-man.

(Signor Parrish) Parliamone domani, da uomo a uomo.

(Alan) How about, father to son?

(Alan) E se ne parlassimo come padre e figlio?

Andando quindi a confermare definitivamente come Alan ha imparato la lezione, non volendosi infine sostituire al padre come adulto, ma bensì affidarsi a lui come ancora punto di riferimento per una maturazione più graduale e serena.