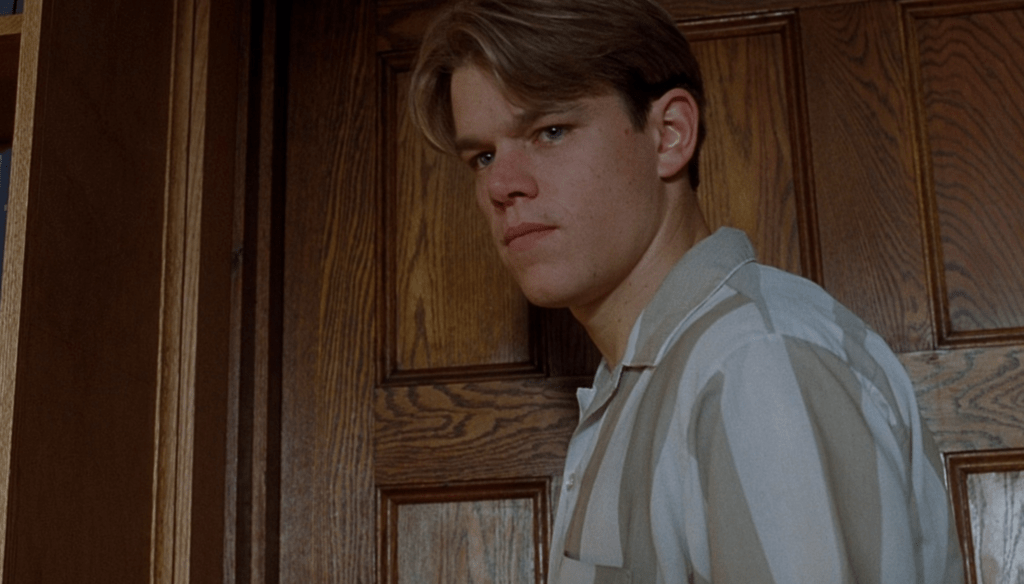

Will Hunting (1997) di Gus Van Sant è uno dei film con una delle produzioni più ambiziose e sentite degli ultimi trent’anni: scritto e ideato dalla coppia Ben Affleck e Matt Damon, al tempo giovanissimi.

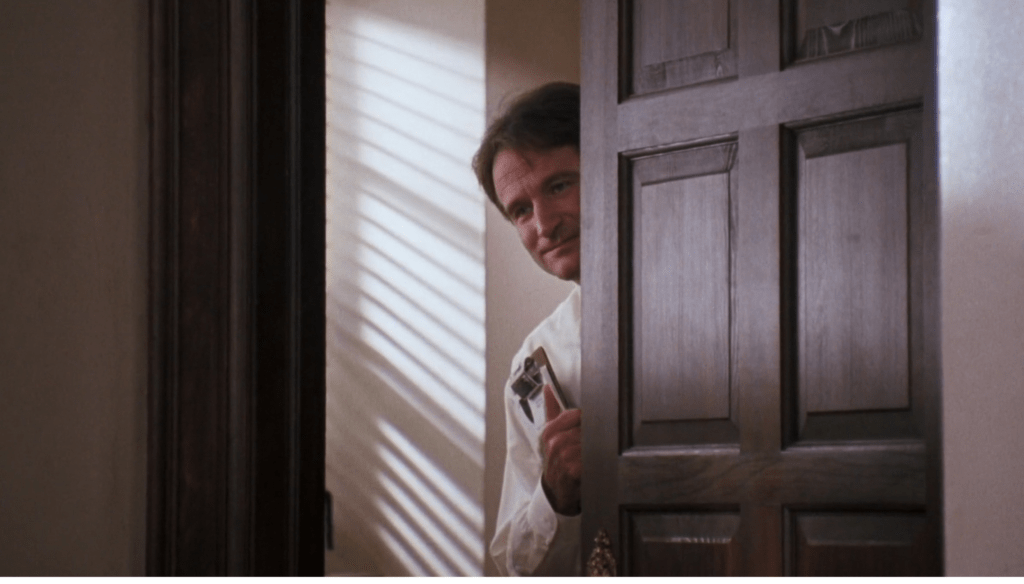

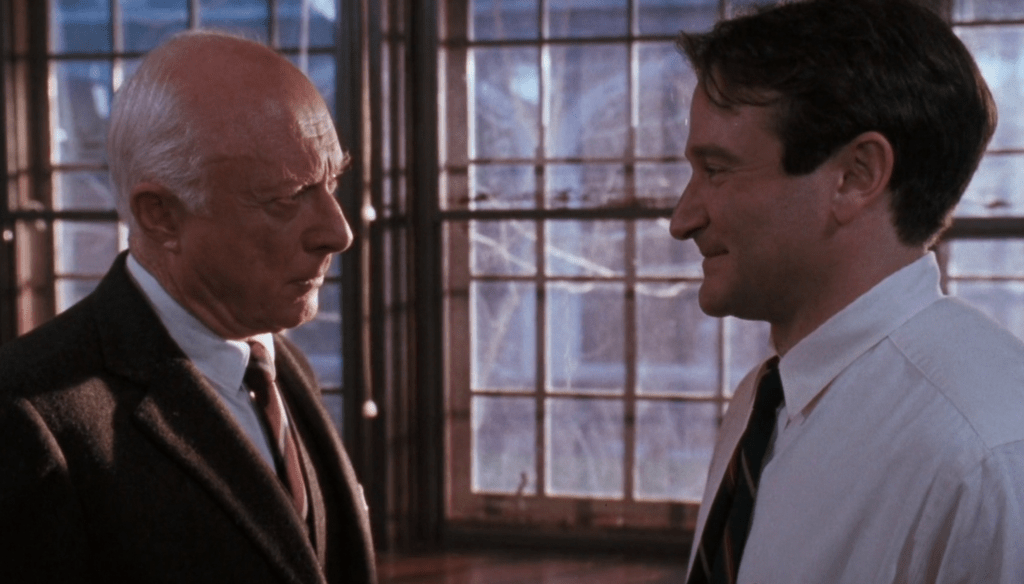

Diretto da un autore come Gus Van Sant – lo stesso che ha diretto film incredibili come Milk (2008) e che è riuscito ad avere l’idea allucinata di proporre un remake shot-by-shot di Psycho (1960). E, infine, la partecipazione di un attore così incredibile e iconico come Robin Williams.

Cosa poteva uscire da un progetto del genere?

Un film amatissimo e iconico: con solo 10 milioni di budget, incassò la bellezza di 225 milioni in tutto il mondo e vinse l’Oscar per la Migliore sceneggiatura.

Di cosa parla Will Hunting?

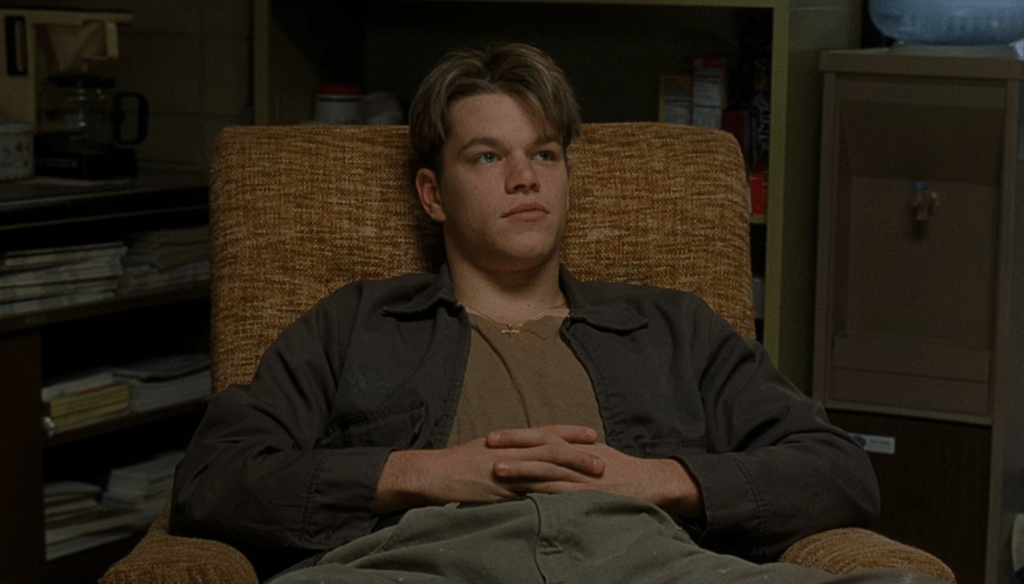

Will Hunting è un ragazzo di poco più di vent’anni, un genio capace di risolvere i più complessi problemi matematici, oltre che recitare a memoria libri interi. Ma al contempo è anche un ragazzo difficile, che vive per strada e che non è capace di prendere il volo e sfruttare la sua genialità…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Perché Will Hunting è un film imperdibile

Will Hunting è un film capace di raccontare una generazione, nonché il tema degrado e il vivere per strada, senza banalizzare i personaggi come cattivi o una generazione perduta, elemento per nulla scontato per prodotti di questo genere.

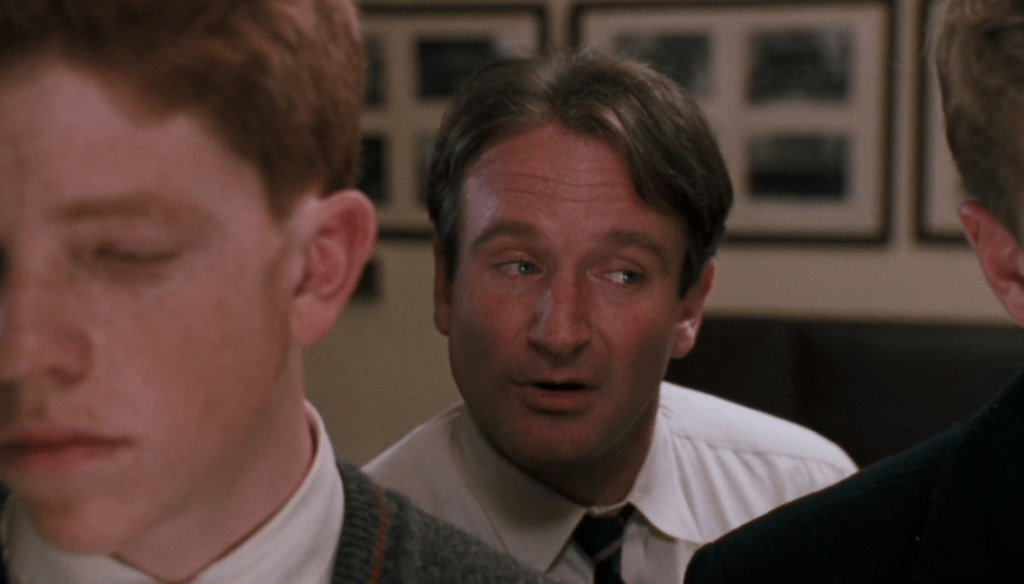

Ed è un film imperdibile anche solo per vedere i primi passi che muovevano sia Matt Damon, l’attore prodigio, sia un inedito Ben Affleck nel ruolo del bad boy. E ovviamente Robin Williams in uno dei ruoli più profondi e memorabili della sua carriera.

Il tutto all’interno di una storia profonda ed emozionante, che coinvolge e appassiona fin dalla prima scena.

Will Hunting: la genialità perduta

Will è un ragazzo perduto, che si nasconde dietro alla sua genialità e alla corazza strafottente per mascherare tutte le sue insicurezze interiori, che lo rendono incapace di avere delle relazioni vere e durature. Lo si vede molto bene nel suo rapporto con Skylar, con cui non è capace di fare il passo finale.

Un ragazzo indurito da una vita difficile, che si limita da solo, andandosi ad invischiare in crimini di strada e buttando via il suo talento. E, per la maggior parte del film si comporta come uno spaccone, andando a vanificare tutti gli sforzi che il professore fa per lui, opponendosi testardamente all’idea di cambiare vita.

Insomma, Will dà sempre il peggio di sé.

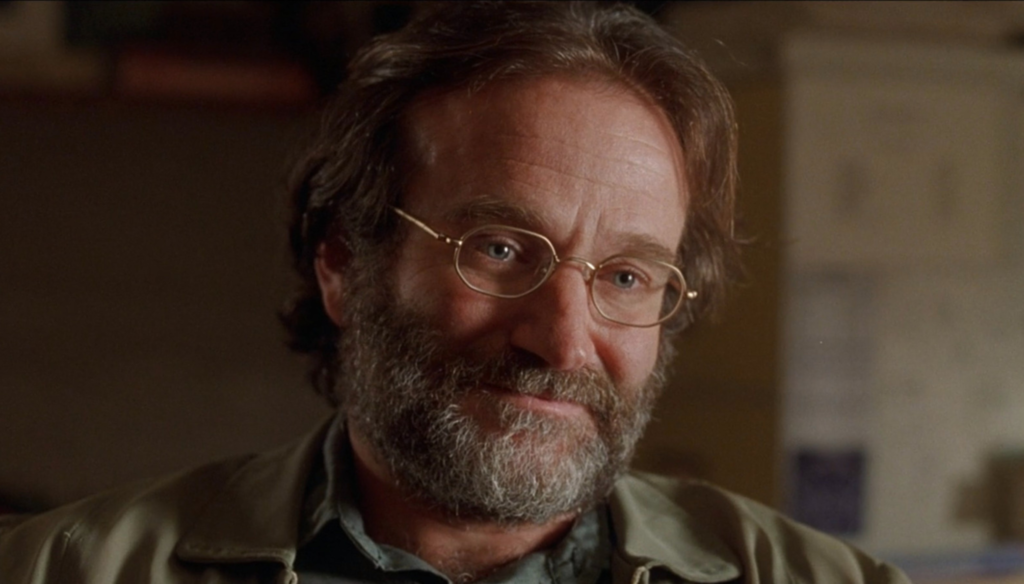

Solo Sean riesce a prenderlo nella maniera giusta, perché è l’unico capace di ridimensionarlo e, alla fine, rompere la facciata e fargli capire la sua vera potenzialità, liberandolo della paura che ha vissuto per tutta la vita.

Sean: il maestro di vita

Come detto, Sean è l’unico che riesce a rompere la facciata di Will, ma è anzitutto quello che riesce a porre dei limiti alla sua avventatezza.

In particolare, nella prima seduta non ha problemi a mettergli le mani al collo quando osa dire qualcosa sulla moglie morta, scendendo proprio al livello di Will.

E ancora più potente è il monologo che segue il loro secondo incontro, quando Sean ridimensiona del tutto la persona di Will, creata artificialmente solamente tramite i libri, mancando totalmente di esperienza di vita effettiva.

Sean non forza mai Will, e non ha intenzione di farlo, nonostante quanto sia spinto dal professore. E infatti alla fine Will riesce a trovare sé stesso, ad uscire dal suo guscio perché è spinto gentilmente e coi giusti tempi in quella direzione.

E alla fine, come riesce a far capire a Will che può prendere il volo senza sentirsi in colpa, così anche lui capisce che non è mai troppo tardi per riprendere in mano la propria vita.

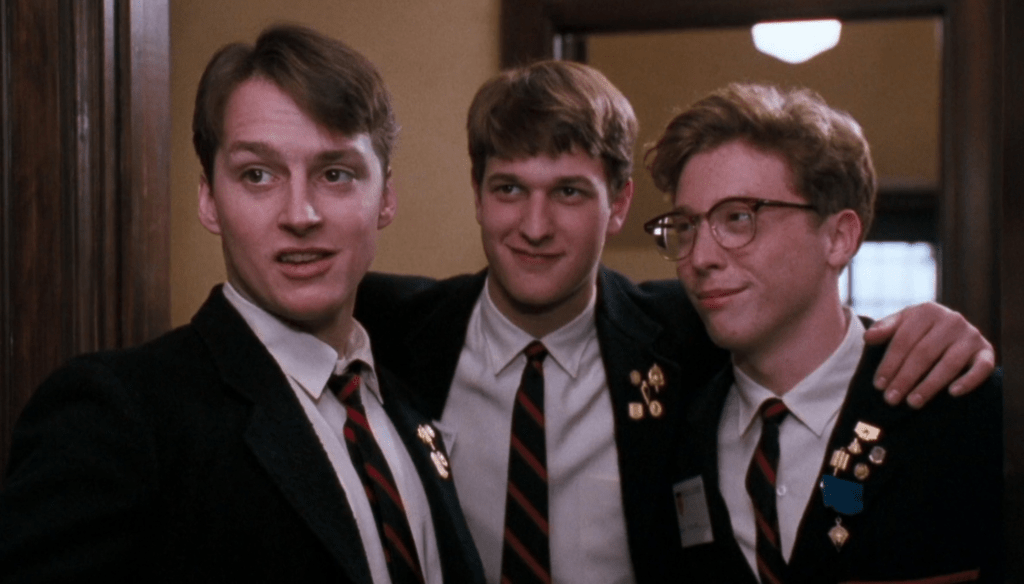

Chuckie: non essere banali

Chuckie è il personaggio su cui il film poteva essere il più banale possibile, e dove invece ci ha regalato un ottimo personaggio secondario. La pellicola fino alla fine fa sembrare che lui e il gruppo di amici siano quasi contro questa genialità di Will.

E ci si aspetterebbe che proprio Chuckie avrebbe ostacolato la scelta di Will di lasciare finalmente il nido. E invece è lo stesso che dà all’amico la spinta definitiva, che gli fa infine prendere la giusta decisione.

Una scena che ci offre una lezione semplice ma non meno importante sull’amicizia:

La cosa migliore che possiamo fare per le persone a cui teniamo è incoraggiarle ad ottenere il meglio dalla loro vita, anche se questo significherà allontanarle da noi.

Cosa ci insegna Will Hunting ancora oggi

Will Hunting ci insegna a non avere paura.

A conoscerci, a non avere vergogna delle nostre capacità, di non farci ingoiare dalle nostre insicurezze per non avere il coraggio di prendere il volo. Spesso tendiamo a rannicchiarci nella nostra tranquilla e confortante quotidianità, non riuscendo a metterci alla prova con nuove sfide, che potenzialmente potranno migliorarci.

E, soprattutto, ci insegna che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco.