Terrore dallo spazio profondo (1978) di Philip Kaufman, remake di L’invasione degli ultracorpi (1956), è considerato uno dei migliori film di fantascienza mai realizzati.

A fronte di un budget molto contenuto – 3,5 milioni di dollari, circa 16 oggi – incassò piuttosto bene: 28 milioni di dollari (solo negli Stati Uniti), corrispondenti a circa 122 milioni oggi.

Di cosa parla Terrore dallo spazio profondo?

In un angolo remoto dello spazio, una misteriosa entità discende sulla Terra, camuffandosi fra gli umani…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Terrore dallo spazio profondo?

Assolutamente sì.

Confrontandolo con Incontro ravvicinati del terzo tipo (1977), Terrore dallo spazio profondo rappresenta l’altra faccia del genere: una fantascienza che innova il tema dell’invasione aliena, con un taglio molto più orrorifico e pessimistico, per certi tratti quasi un thriller.

Ma la bellezza del prodotto è rappresentata anche dalla sua incredibile regia, con diverse inquadrature di grandissima raffinatezza e artisticità, e una scelta della messinscena e della colonna sonora sempre precisa ed efficace.

Insomma, non ve lo potete perdere.

Un inizio a metà

L’inizio di Terrore dallo spazio profondo offre solo le informazioni essenziali per poter mettere lo spettatore sullo stesso piano dei personaggi.

Inizialmente infatti sappiamo solo che qualcosa di misterioso, senza faccia e senza forma, è piovuto sulla terra nell’aspetto più innocuo possibile: un fiorellino che chiunque di noi avrebbe voglia di raccogliere e conservare in casa.

E così seguiamo brevemente l’ampio gruppo di personaggi e la loro profonda emotività, mentre l’invasione rimane sotterranea e invisibile, riconoscibile solamente per i piccoli particolari, per un primo atto con una tensione perfetta.

Un presentimento

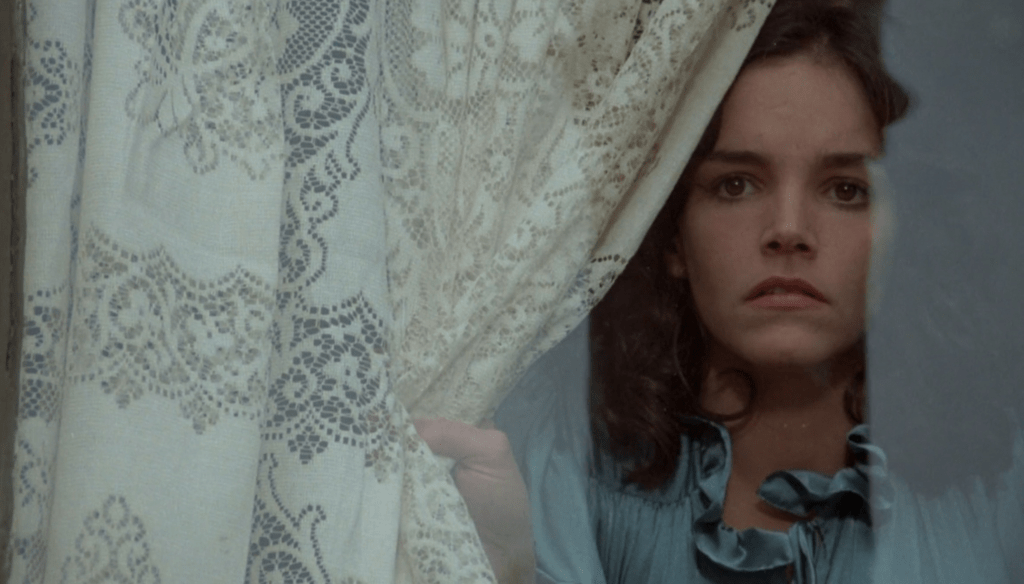

Prima della scoperta – dello spettatore e dei personaggi – dell’effettivo piano degli alieni, il film vive di atmosfere e presentimenti.

Si comincia a percepire che qualcosa è cambiato, che tutto quello che sembra normale, in realtà è profondamente mutato, anche se in maniera quasi impercettibile, con un sublime dialogo fra Elizabeth e Matthew.

Today everything seemed the same, but it wasn’t.

Oggi tutto sembrava uguale, ma non lo era.

Un dialogo, fra l’altro, accompagnato da sequenze che, nella loro semplicità e precisione, rendono perfettamente il senso di angoscia della protagonista, e ci permettono di immergerci nei suoi dolorosi presentimenti oscuri, culminati con un sanguinoso incidente mostrato in tutta la sua brutalità.

Un racconto a cui non solo crediamo, ma in cui possiamo totalmente ritrovarci: un ambiente familiare, definito da elementi riconoscibili, può mutarsi in una realtà irriconoscibile, minacciosa, quando anche solo pochi sguardi sbagliati cambiano tutto…

Invisibile e inarrestabile

Per gli ultimi due atti Terrore dallo spazio profondo alterna l’angoscia psicologica e al terrore visivo.

L’invasione invisibile è prima di tutto un orrore psicologico, che fa cadere i personaggi nella completa paranoia, davanti alla facilità con cui gli alieni distruggono i corpi umani e li sostituiscono con delle copie perfette.

Inoltre, si introduce un sottile dubbio nella mente dei personaggi e dello spettatore: la specie umana è quella che davvero dovrebbe vivere sulla Terra, visto quanto è dilaniata dalle emozioni che portano gli esseri umani a distruggersi fra di loro?

Al contempo l’orrore visivo è garantito da un uso veramente ottimale degli effetti visivi materiali, che raccontano la rinascita del corpo scegliendo appositamente elementi che provocano disgusto e sconvolgimento, mostrando esseri volutamente contraddittori.

Feti con forma adulta, uomini che nascono da bozzoli…

La chiusura

La chiusura di Terrore dallo spazio profondo è magistrale.

Gli elementi del finale vengono introdotti a poco a poco, anzitutto con il tentativo dei protagonisti di ingannare gli alieni, ma essendo continuamente messi alla prova dalla loro profonda debolezza umana, che li rende del tutto schiavi delle emozioni.

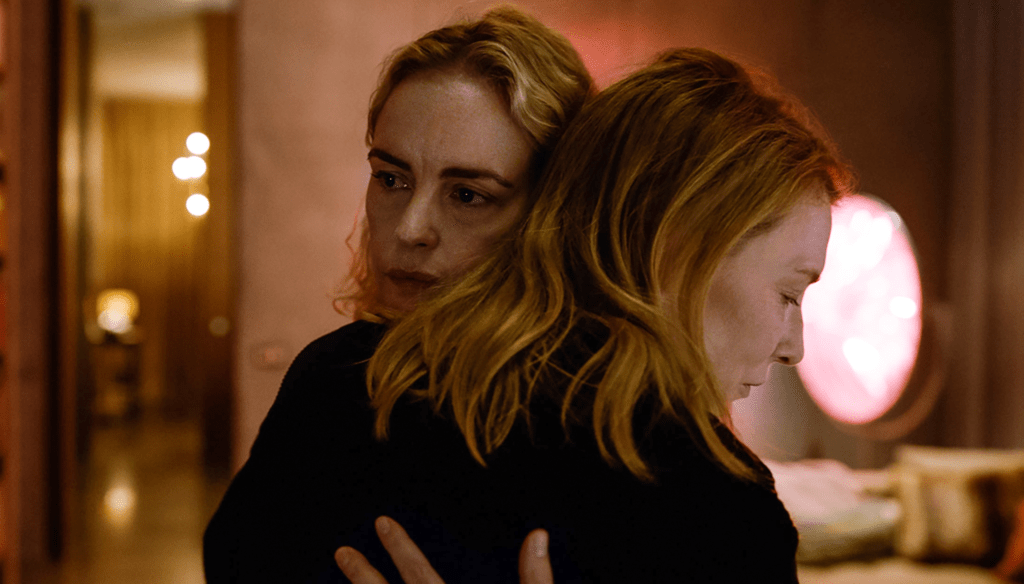

Ancora più agghiacciante è la morte e rinascita di Elizabeth, il cui corpo si sfalda fra le braccia di Matthew, per poi mostrarsi di nuovo in una forma quasi primordiale, nuda e senza vergogna, saggia e riflessiva, del tutto in contrasto con il personaggio che era stato finora.

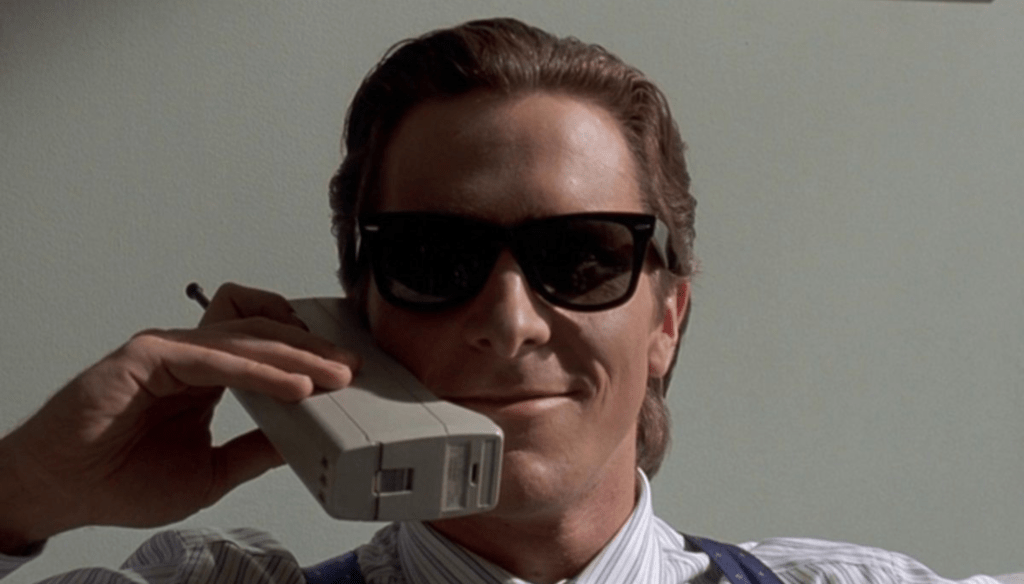

Il culmine è l’iconico finale, in cui Nancy crede ancora di poter trovare nell’irreprensibile Matthew, l’ultimo uomo in vita, un alleato. E invece, grazie all’incredibile espressività di Donald Sutherland, la donna diviene agonizzante, sommersa dal terribile verso di allarme dell’alieno…

…e, al contempo, dalla consapevolezza della fine dell’umanità.

Terrore dallo spazio profondo regia

Ammetto che, prima di vedere Terrore dallo spazio profondo non conoscevo l’opera di Kaufman – noto anche per altri titoli, come Uomini veri (1983) e L’insostenibile leggerezza dell’essere (1988).

Ma in questa pellicola l’ho trovata una regia così elegante ed indovinata che ci tenevo a scrivere un paio di righe per sottolineare gli aspetti che mi hanno colpito di più.

Anzitutto, la profondità dello sguardo.

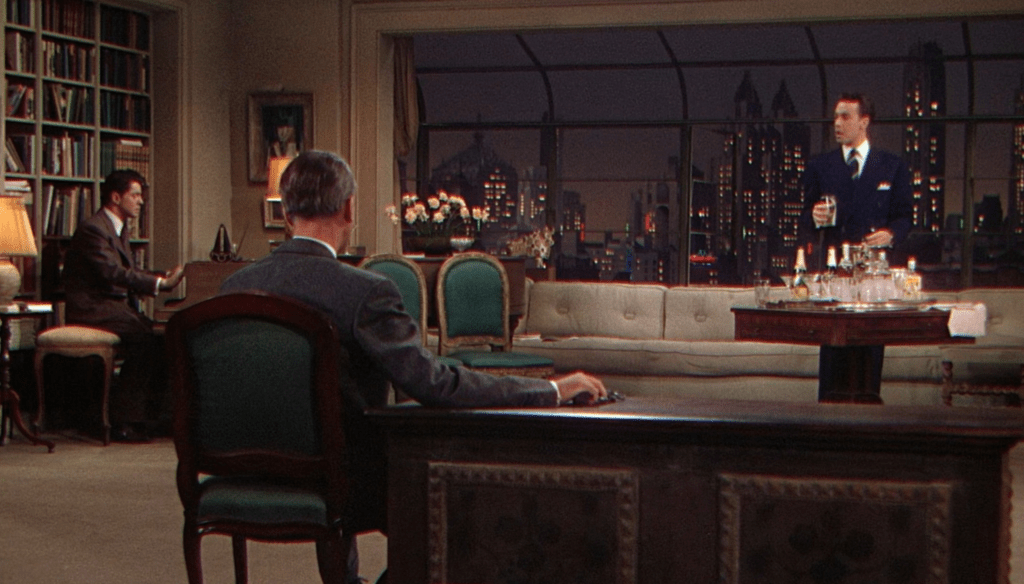

In non pochi momenti Kaufman sceglie una messinscena con inquadrature molto profonde, sia per creare dei significati visivi, sia per dare maggiore respiro alla scena.

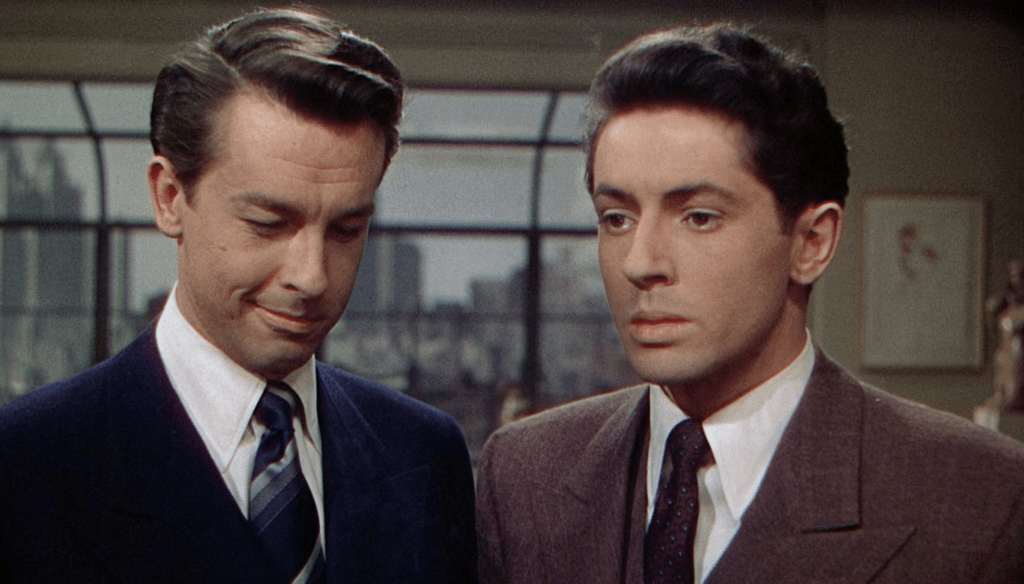

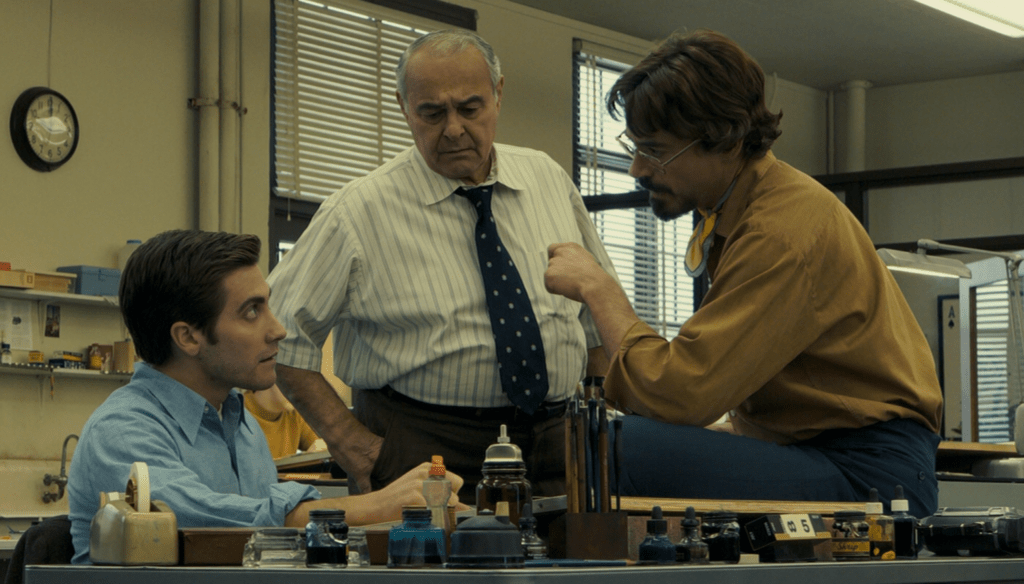

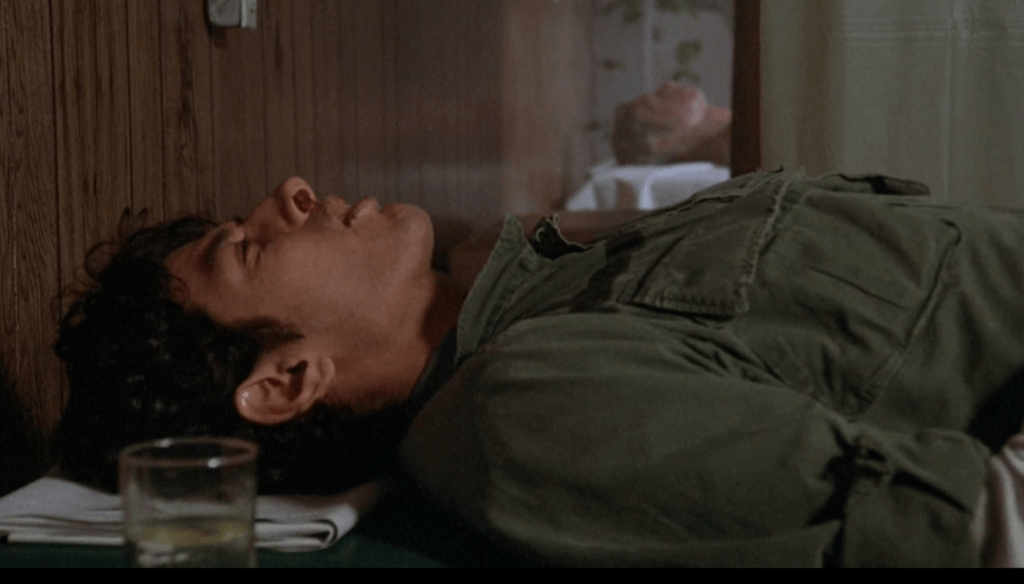

Nel primo caso, vediamo ad esempio nella scena in cui Jack si stende, e in secondo piano scorgiamo il mutante, creando una simmetria visiva che racconta come il personaggio si stia per trasformare:

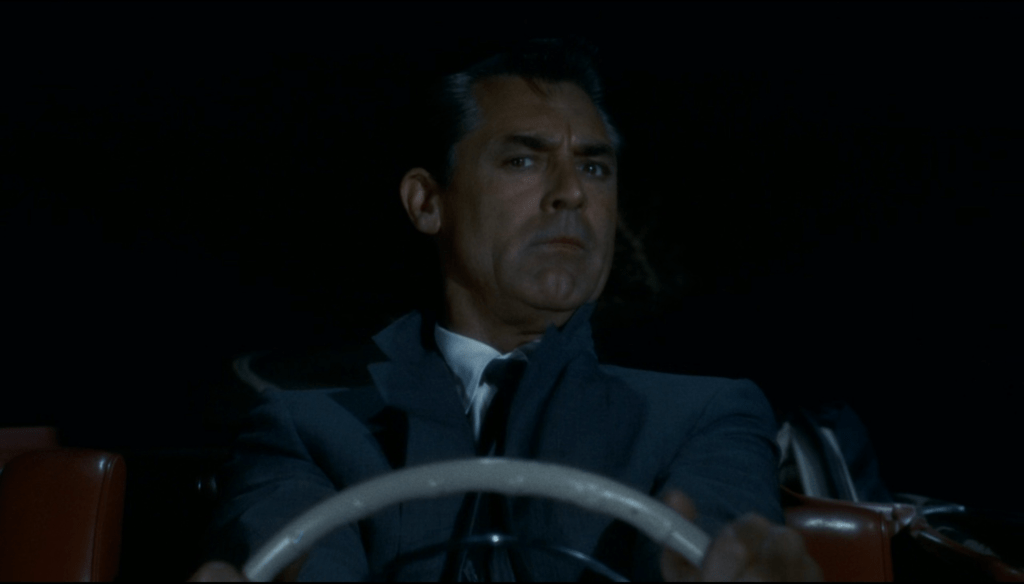

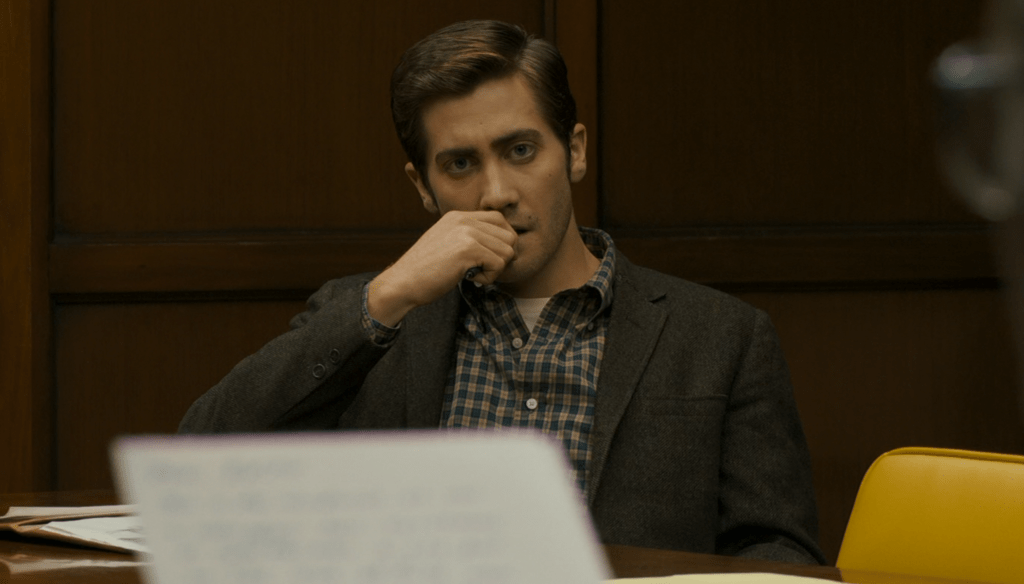

Per il secondo caso è emblematica è la scena in cui Matthew cerca di chiamare Elizabeth, e, dopo diversi primi piani e particolari, l’occhio della cinepresa si allarga per mostrarci anche quello che succede intorno al personaggio:

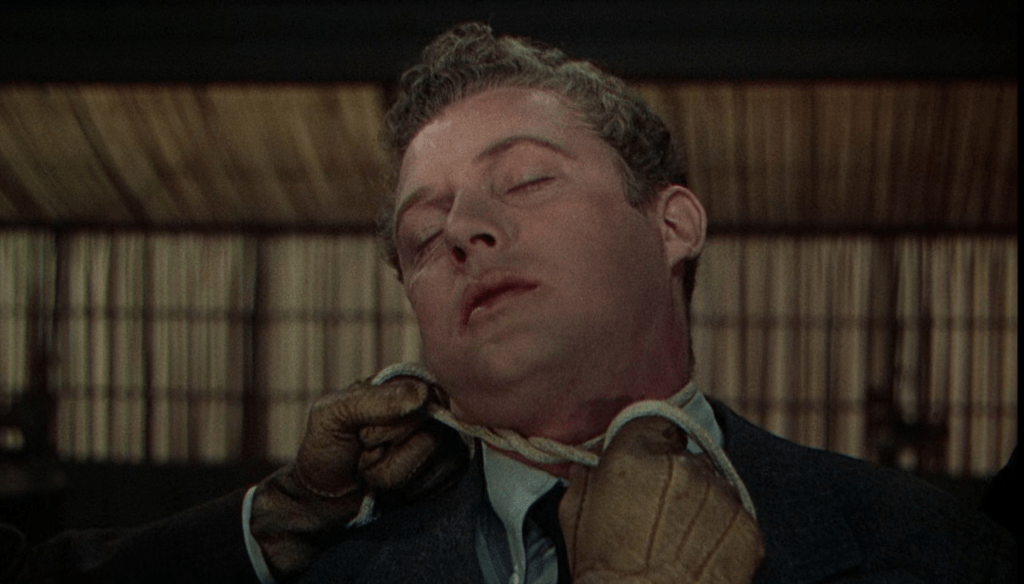

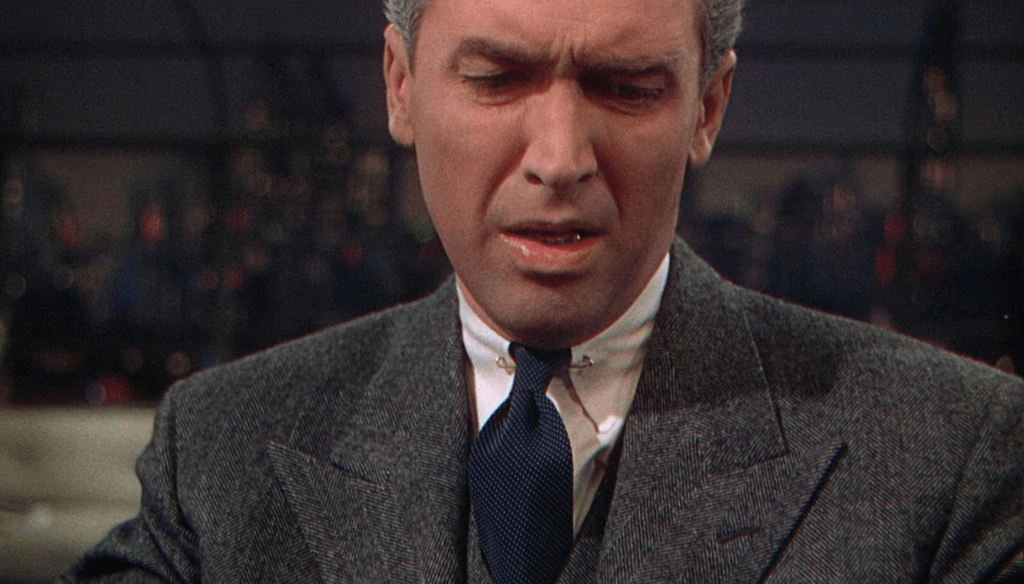

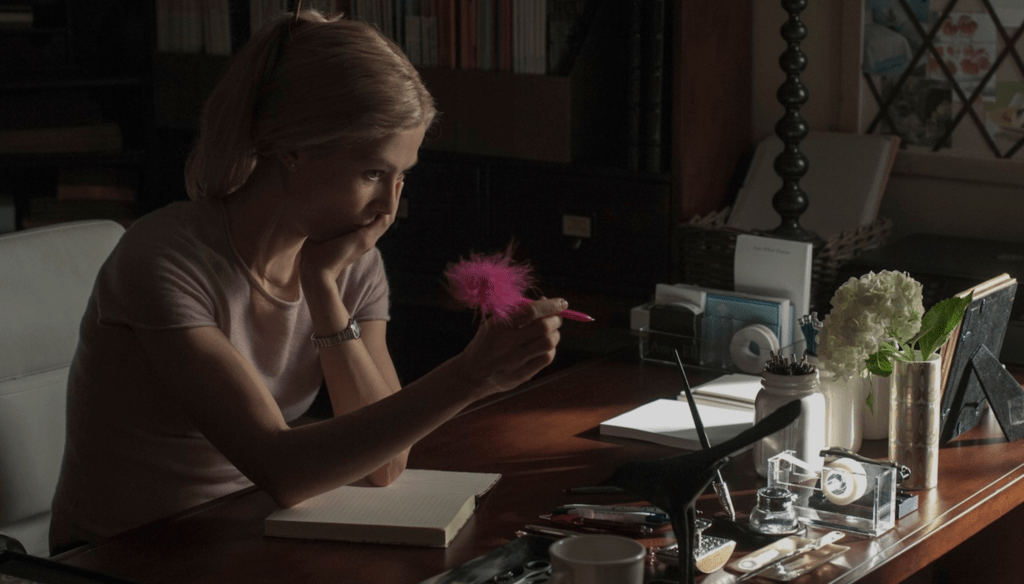

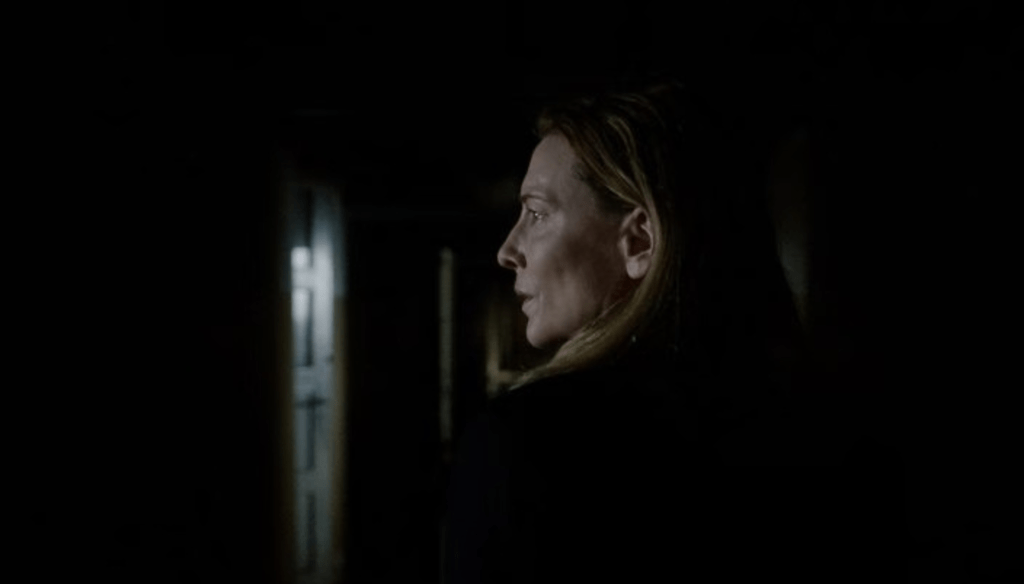

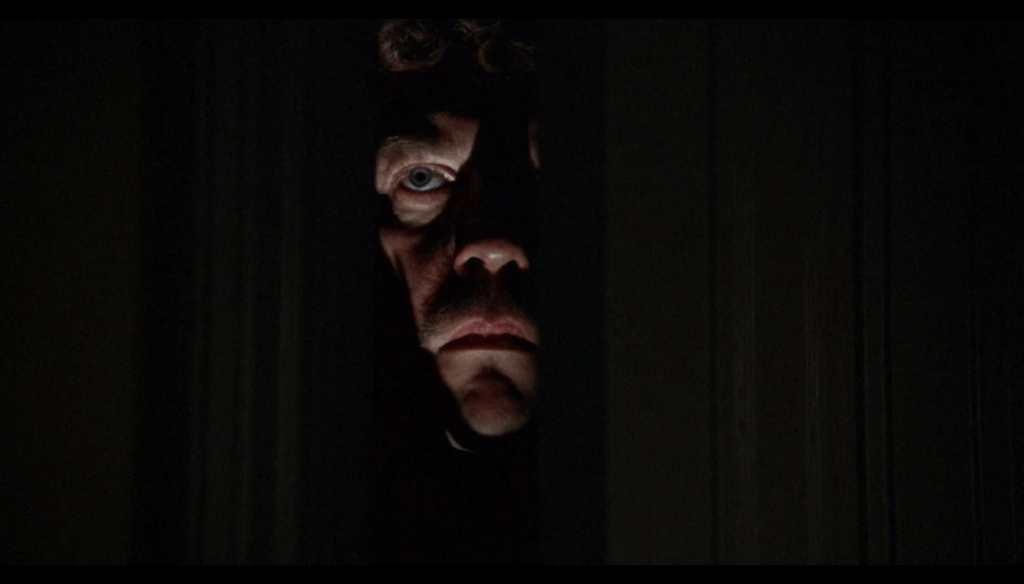

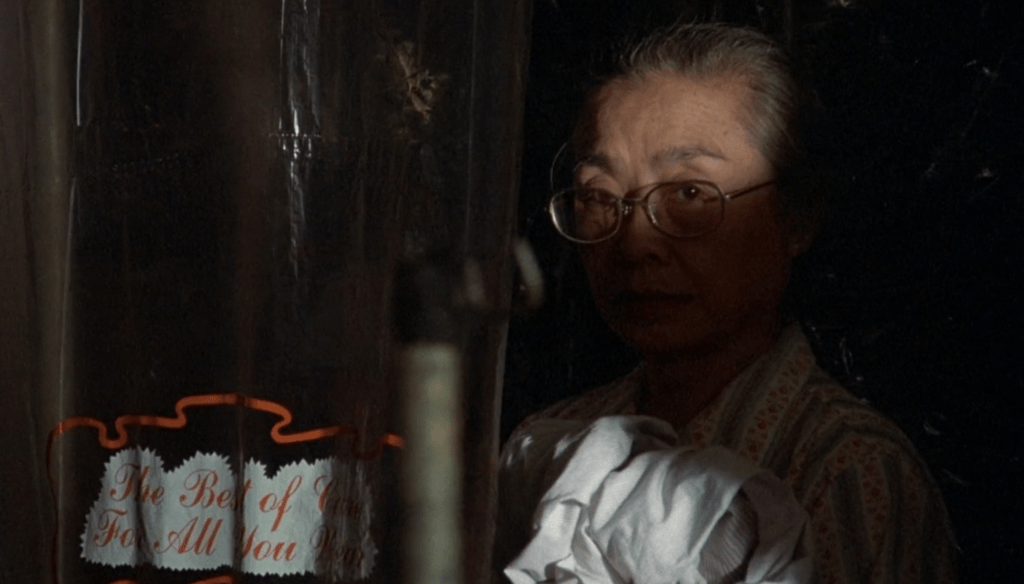

Un altro aspetto che ho molto apprezzato della regia è l’uso mai banale delle ombre sul volto dei personaggi, creando delle inquadrature quasi artistiche, che ne sottolineano di volta in volta l’atmosfera tetra e angosciante:

Infine, mi ha fatto impazzire la raffinatezza con cui la regia sporca l’inquadratura con evidenti elementi di disturbo, che si rivelano in realtà ingredienti imprescindibili per delle inquadrature magnifiche: